Questa mia nota non vuole essere la testimonianza di un critico, non è il mio mestiere, ma il semplice ricordo e impressione di un amico pittore, più giovane, nato anche lui in Sicilia ma sulla costa opposta, la Occidentale, quella più araba, dell’Isola.

Piero Guccione è stato uno degli ultimi testimoni, probabilmente il più autentico, di quella nobile tradizione che in continuità con il Romanticismo e contemplando l’infinito di Friedrich spinge lo sguardo alle estreme conseguenze raggiungendo esiti di rarefatta e stupefatta liricità. Nessuna frattura con la Grande Tradizione, anzi una fiduciosa continuità con essa, trovando una sua legittima e precisa collocazione in una posizione laterale sia rispetto alle inquietudini dei linguaggi legati alla speculazione Metafisica che alle sperimentazioni delle Avanguardie.

Piero è stato pittore moderno della tradizione, ma non tradizionalista. Fuori dal clamore delle mode e dagli avanguardismi, indifferente a scandali e provocazioni, è stato artista appartato e schivo ma nel contempo molto amato e di grande popolarità. Ha avuto lusinghieri riconoscimenti da critici di grande prestigio come Jean Clair, Maurizio Calvesi, Guido Giuffrè, Roberto Tassi e Marco Goldin con personali in importanti musei italiani e stranieri. È stato assieme a Franco Sarnari, altro pittore di grande spessore artistico, il principale punto di riferimento del fortunato Gruppo di Scicli.

Ho conosciuto Piero Guccione e Sonia Alvarez sua compagna (anche lei straordinaria pittrice) a metà degli anni Ottanta tramite il compianto amico Giuliano Bortolini, nostro comune collezionista, e poi ci siamo frequentati con un altro amico comune Francesco Corsaro, fine intenditore ed appassionato d’arte, con il pittore Franco Sarnari e la moglie Piera, e gli artisti del gruppo di Scicli: Polizzi, Candiano e altri ancora.

Pensando al lavoro di Guccione mi vengono in mente subito due aggettivi precisi che calzano perfettamente: esemplare e singolare. Nell’epoca del tutto e subito, del trionfo dell’effimero e della perdita di centralità dell’opera, il lavoro di Piero Guccione, assieme a quello di pochissimi altri, rappresenta una pietra miliare di insostituibile valore per quanto riguarda il concepire la pittura intesa come reiterata sedimentazione e radicata persistenza del tempo. Inoltre la coerenza, la passione ed il talento, nel caso suo fuori dal comune, giocano un ruolo primario e necessario alla identificazione dell’essenza lirica della suo lavoro.

Il tempo lungo della lenta costruzione, come accadeva in quei grandi pittori da lui amati, apparentemente “inattuali”, come Balthus e Bonnard, sostanzia la sua opera, a dispetto della straripante produzione degli artisti di oggi diventata sempre più mera merce seriale senza cuore né intelligenza, furbescamente funzionale ed obbediente alle regole di un mercato che divarica sempre più la distanza fra valore artistico dell’opera e valore commerciale.

L’opera di Guccione non è assimilabile al teorema prevedibile della storia dell’arte contemporanea, la sua pittura trova invece una sua legittima e idonea collocazione all’interno della cosiddetta storia contemporanea dell’arte, dove recitano un ruolo ben preciso i singoli autori con la propria opera e i navigatori solitari con la loro riconoscibilità e fisionomia, nel segno della diversificazione e differenza

Sono tutti quegli artisti di valore non assimilabili e collocabili all’interno del suddetto teorema e che sono ineludibili e necessari nel rintracciare la complessa ed articolata fenomenologia della nostra cultura artistica contemporanea.

Tornando alla pittura di Piero Guccione che ho avuto modo di vedere in varie rassegne retrospettive, ci sono alcuni cicli memorabili sui quali vorrei brevemente soffermarmi, come per esempio quello delle Volkswagen della seconda metà anni Sessanta ed inizio anni Settanta.

Ciò che nella realtà è un banale riflesso sulla lamiera smaltata di una vettura, dato trascurabile e ordinario della quotidianità, quando viene ad essere oggetto dell’attenzione dell’artista diventa realtà rilevata ma anche rivelata, acquistando una fisionomia di misteriosa e composita concettualità, che Guccione successivamente abbandonerà. E in questo processo la pittura con la sua sensuale densità e qualità strutturale e cromatica è linguaggio espressivo di insostituibile pregnanza. Queste opere si affiancano alle coeve esperienze e alla nascita sia della Pop Art che dell’Iperralismo americano, ma rispetto ad esse hanno una sensibilità tutta italiana ed europea, riscontrabile nella sensualità e fragranza degli impasti, della materia pittorica e nella lirica evocazione della natura esuberante e del paesaggio.

Altro nucleo di opere che mi viene alla mente, e che a mio avviso è tra i più interessanti del suo percorso, è quello delle Attese in aeroporto, di hopperiana suggestione, risalenti agli anni ’69-’70. Sono dipinti che hanno un rapporto evidente con la fotografia intesa come studio, annotazione, documento. Poi è sempre la pittura a trionfare nell’orchestrazione dei rapporti tonali, nell’articolazione dello spazio e focalizzazione della luce. Sono opere di straniante spazialità, di severo impianto strutturale, ma nel contempo struggenti e malinconiche nella rappresentazione, penso, esistenziale e autobiografica dell’attesa e delle partenze.

Poi c’è il gruppo di opere delle Agonie, anni ’80-’82, con i pali della luce, i fili elettrici e del telefono, le case in costruzione con i conci a vista, con i pilastri in cemento armato contro il mare che si perde all’infinito. Anche qui luoghi di consueta quotidianità, che nel momento in cui diventano oggetto dell’attenzione dell’artista si presentano e si tramutano, in una sorta di realtà altra e parallela acquistando un significato e un’emblematicità che prima di diventare opera dipinta nessuno attribuiva loro. Luoghi, paesaggi, come quelli di Punta Corvo o di Campi di grano, che una volta estrapolati dalla loro anonima condizione quotidiana e identificati come soggetti del fare pittura assumono una rilevanza e un significato di luogo poetico e luogo magico che caratterizzano il mondo espressivo e iconografico di Guccione. Così è in tutta la storia dell’arte: così accadeva, in epoche e contesti storici diversi, per i paesaggi di Figueras di Dalì e la montagna Saint Victoire di Cezanne o le Piazze d’Italia di de Chirico.

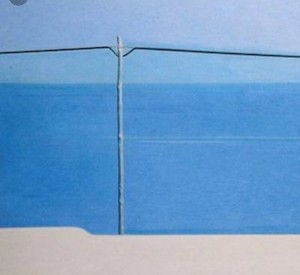

Altro aspetto del lavoro di Guccione che vorrei sottolineare, è quello della piena maturità con la progressiva semplificazione e conseguente abolizione del dato descrittivo fino ad arrivare a toccare una soglia di indefinibile confine che sta tra l’astrazione e la figurazione. Questo a cominciare sin dagli anni 80. Come a volere ribadire che interesse dell’autore è la pittura in sé, nella sua essenza primaria e minimale. È una sorta di limbo e spiritualità fantasmica dove non hanno più senso le logore categorie che dividono astrazione e figurazione. Qui, l’Autore è sì in sintonia e in continuità con l’amato Friedrich, ma anche con i compagni di strada del versante astratto della pittura analitica come Verna o Olivieri.

Sono quadri assoluti e struggenti, di disperante semplificazione che aboliscono e azzerano ogni dato retinico di facile seduzione per compenetrare nella sua essenza interiore e struttura interna il cuore freddo del suo Mediterraneo infinito, che perdendo la nettezza della linea dell’orizzonte sconfina e si dissolve nell’aria e nel cielo, come accadeva in Turner, un altro gigante che Piero ha ammirato. Sono opere che segnano un punto di arrivo della sua parabola creativa di sublime e rarefatta bellezza e rappresentano, a mio avviso, assieme alla vasta articolazione di cicli e soggetti tematici della sua pittura, un significativo contributo al dibattito artistico contemporaneo.

Dialoghi Mediterranei, n. 34, novembre 2018

__________________________________________________________________________

Giuseppe Modica, nativo di Mazara del Vallo, ha studiato all’Accademia di Belle Arti di Firenze, nel 1986-87 si è trasferito a Roma, dove attualmente vive e lavora ed è titolare della cattedra di Pittura all’Accademia di Belle Arti. Autore “metafisicamente nuovo” occupa un posto ben preciso e di primo piano nella cultura pittorica contemporanea. Ha esposto in Italia e all’estero in prestigiose retrospettive e rassegne museali, apprezzato da critici come Fagiolo, Strinati, Janus, Giuffrè, Sgarbi e da letterati come Sciascia, Tabucchi, Soavi, Onofri, Calasso. Una mostra personale dal titolo La Luce di Roma, a cura di Roberto Gramiccia, è stata allestita nel 2015 presso la Galleria La Nuova Pesa di Roma. Sempre nello stesso anno ha esposto una personale sul tema della mediterraneità alla Galleria Sifrein di Parigi: La melancolie onirique de Giuseppe Modica. Ha recentemente partecipato ad una esposizione internazionale organizzata, con il patrocinio dell’Accademia Nazionale Cinese di Pittura, a Fenghuang, nel sud-est della Cina e presso la stessa Accademia a Pechino è in corso la mostra personale The light of memory, a cura di Giorgio Agamben e Zhang Xiaoling.

___________________________________________________________________________