di Flavia Schiavo

«A film is – or should be – more like music than like fiction.It should be a progression of moods and feelings. The theme, what’s behind the emotion, the meaning, all that comes later». Stanley Kubrick

Tra gli strumenti per rappresentare e capire cosa siano città, territorio, paesaggio, uno è il cinema che, intrecciando linguaggi espressivi e “livelli” narrativi diversi, racconta la relazione tra lo spazio e le persone. Il ruolo disvelante dell’immagine cinematografica nel rappresentare i luoghi non sostituisce, ovviamente, quello posseduto dalle fonti storiche in grado di rendere e interpretare eventi, fatti e relazioni che, selezionati e trascritti, permangono in sostituzione di un’immanenza che scompare. Le vicende [1] che emergono nel racconto cinematografico trascendono la restituzione estetica e puntano a cogliere, nella sequenza e tramite una propria cifra stilistica, la storia dei luoghi abitati, con un andamento che si avvicina maggiormente a una specifica “storiografia” tesa a narrare, con vis etnografica, le “storie di vita”.

Il cinema è anche immagine e l’immagine, in pittura (il lavoro di Emilio Sereni, sul paesaggio agrario), in fotografia (le teorizzazioni di Susan Sontag e Roland Barthes) come pure nel cinema (fiction o documentario) può assumere valore di fonte e di documento. Una fonte in bilico tra verità non arroganti e finzioni dichiarate, che mostra “verità” attestate, restituzioni plausibili e non, che integrano il ruolo degli archivi tradizionali, esprimendo versioni difformi, credibili e memoria soggettiva e collettiva. Tali “verità”, generali o di estremo dettaglio, hanno sia una propria forza simbolica, rispetto alla costruzione di un’immagine dei luoghi, sia un valore strumentale e concreto. E consentono di sfuggire alla mise en abyme – sempre in agguato – di una “restituzione” complessa com’è quella territoriale. Cercando una “verità” relativa fatta di storie, soggetti, luoghi, luce, tempo.

Nella costruzione dell’immagine dei luoghi, attribuendo a questo termine un valore ampio e non solo ottico, la rappresentazione visuale proprio perché lavora tramite una percezione compendiaria e non didascalica è un mezzo/strumento “trasversale” di fondamentale peso, sia quando fissi un momento, come accade in pittura o in fotografia, sia quando rappresenti un processo o un fenomeno di breve, medio o lungo corso. La visione è connessa all’immediatezza e al superamento di un carattere del linguaggio che, per quanto poetico possa essere, è sede del logos. Come sostiene Susan Sontag in una intervista del 2003: «se uno vuole ricordare, allora ha bisogno dell’immagine; se uno invece vuole capire, allora ha bisogno della parola, della scrittura». L’immagine (anche quella cinematografica), forse perché intensamente evocativa, fissa il ricordo e, non essendo del tutto esaustiva, veicola un “non detto” che muove in ognuno di noi una diversa vis interpretativa e lascia spazio al pensiero di chi guardi, possedendo, inoltre, un forte potere di identificazione e coinvolgimento. Tale tipo di immagine ha pertanto un grande valore didattico e “politico”, mostra senza esaurire, è narrativa e compendiaria perché esprime storie e non organizza gerarchicamente campi scissi di indagine. Il cinema è, infatti, tra le rappresentazioni del divenire.

Tra cinema e fotografia esiste un legame, richiamato in termini di interscambio piuttosto che di dipendenza temporale o concettuale. Sono due fotografi, Nadar [2], attivo soprattutto nell’ambito del ritratto, ed Eugéne Atget [3] impegnato a descrivere dettagliatamente lo spazio, che inaugurano un metodo di rappresentazione urbana e sociale in grado di ritrarre minutamente un luogo abitato, rifuggendo dagli intenti celebrativi e registrando il “quotidiano”. Nadar e Atget hanno colto aspetti che poi, dal cinema e nel cinema, sono stati portati avanti e sviluppati con altre strategie: il soggetto “illuminato” e intimamente indagato, attraverso la propria storia personale; i luoghi (compresi i retri e gli interstizi, luoghi non necessariamente monumentali), il rapporto con la luce che li delinea e definisce, come afferma Nadar: «la teoria fotografica si impara in un’ora; le prime nozioni pratiche in un giorno (…) quello che non si impara (…) è il senso della luce (…) è la valutazione artistica degli effetti prodotti dalle luci diverse e combinate (…) quello che s’impara ancora meno, è l’intelligenza morale del tuo soggetto, è quell’intuizione che ti mette in comunicazione col modello, te lo fa giudicare, ti guida verso le sue abitudini, le sue idee, il suo carattere, e ti permette di ottenere, non già banalmente e a caso, una riproduzione plastica qualsiasi, alla portata dell’ultimo inserviente di laboratorio, bensì la somiglianza più familiare e più favorevole, la somiglianza intima». Modalità che ci mostra come il concetto di paesaggio, quello codificato nella Convenzione Europea del Paesaggio del 2000, sia già in nuce, sia comprensivo della presenza di un soggetto e attesti come ogni parte di un luogo sia abitato dalle persone, che vivono con esso una profonda relazione di interscambio.

La luce come struttura dello spazio vissuto, nel cinema, nella fotografia, come nella quotidianità, non è fatto solo tecnico, iconico o marginale, piuttosto è radice e origine della percezione emotiva e materiale. Ce lo spiega Louis Kahn, quando afferma che «una colonna accanto a una colonna porta la luce nell’intervallo: ombra e luce, ombra e luce, ombra e luce, ombra e luce», e ce lo dice Federico Fellini quando sostiene che «il film si scrive con la luce». Entrambi mostrano come scansione, consistenza, percezione e comprensione “emotiva” degli spazi e delle storie, vivano di luce che assume nella concretezza della città e del paesaggio abitati – nella fotografia e nel cinema che li rappresentano – un valore sostanziale: la luce è, infatti, percezione, sentimento, forma. Non è un caso che alcuni grandi registi abbiano innovato la tecnica cinematografica attraverso un differente uso della luce o che “nascano” fotografi (Orson Welles e Gregg Toland, Stanley Kubrick, Ken Russell, David Lynch, Alfred Hitchcock, Wim Wenders, Peppuccio Tornatore o Anton Corbijn, fotografo e regista di videoclip musicali, oltre che di film), testimonianza di quanto la “fotografia” (arte di illuminare, definire, indurre atmosfere ed emozioni, scovare temi, selezionare “campi”) sia, traslata nel cinema, occasione di apertura e innovazione e sia anche in grado di denunciare e mettere in evidenza le condizioni dei luoghi e delle persone ritratte.

La fotografia, in una certa misura maestra del cinema, è strumento formidabile, fin dalla metà del XIX secolo, per comprendere alcuni aspetti sociali. Durante la Rivoluzione industriale, infatti, autori come Richard Beard, Lewis Hine, Jacob Riis, tra USA e Inghilterra, riprendono le condizioni di disagio legate allo sfruttamento operaio e al lavoro minorile; altri autori come Clyde Ebbets, Sebastiao Salgado, Ruth Orkin colgono in altri luoghi, durante fasi successive, e con intenti diversi, aspetti affini, realizzando reportage, con una narrazione che trascende la restituzione storica convenzionale, per denunciare le condizioni dei lavoratori o mostrando quella “quotidianità”, presente in altro modo nel cinema, per esempio nell’opera di registi dichiaratamente orientati verso tematiche politiche e sociali, come S. Ėjzenštejn, D. Vertov, K. Loach, J. L. Godard, C. Marker, N. Oshima, i fratelli Dardenne. Proprio J. Riis a New York a partire dal 1880 registra, anche grazie ad alcune innovazioni tecniche che gli consentono di fotografare e penetrare nelle pieghe più cupe della città, la condizione di un’ampia parte della popolazione newyorchese, i lavoratori sfruttati. In How the Other Half Lives, il reporter spiega, con descrizioni e fotografie, come si viva in Lower East Manhattan (un’area tutt’altro che “geometricamente” periferica) dove risiedono i diseredati, cittadini di uno slum urbano, appena accanto a Downtown dove l’alta finanza produceva forme di ricchezza inimmaginabili.

Anche l’elenco, che potrebbe essere lunghissimo, dei fotografi italiani che si sono spesi in tal senso mostra come tra i due linguaggi – cinema e fotografia – ci sia un feedback. A Palermo, per esempio, tra autori come Enzo Sellerio, Letizia Battaglia, Franco Scaldati, Emma Dante, Roberta Torre, Franco Maresco, Daniele Ciprì c’è una corda tesa. Essi hanno imparato e insegnato l’un l’altro, in un rapporto di reciprocità, l’arte di “illuminare” luoghi e storie. La luce, nelle foto di questi autori, nelle pièce, nei corti, medi e lungometraggi, declinata spesso con uno specifico b/n, o con colori forti o saturi, devia altrove, e assume un peso semantico e strutturante: è storia, e non solamente “grammatica” dell’immagine. Oltre alla luce che non è solo tecnica, ma intenzione narrativa, questi autori, e tutti in modo diverso, hanno scandagliato la condizione umana e le circostanze vissute dalle persone in una realtà controversa com’è quella locale. Aiutandoci a capire come un film, una foto, un documentario possano veicolare una grande storia culturale, fatta di incroci, mostrarci come essa, a volte, sia cassata, smorzata e castrata dalle condizioni che ne alterino la forza vitale e la potenzialità.

Nelle immagini degli autori citati, infatti, emerge la coesistenza di vita e morte: irrisolti, occasioni perdute, collusioni tra politica e mafia, rassegnazione, derive che si coniugano con altri “sentimenti”, rabbia, intenzionalità, amore per la propria terra, energia ricostruttiva. A volte in modo realistico e documentario, altre volte in modo poetico, surreale e visionario.

Pur essendo presente uno “stigma” per quanto attiene la Sicilia e le “sue” città, il cinema e la fotografia sono rappresentazioni “libere”: non soggette alle strettoie scientifiche, ma esibendo a volte la realtà, la esplorano con tecniche e direzioni innovative che restituiscono con autenticità i mondi su cui si posa l’obiettivo. Non è poco, e il cinema come la fotografia, se accolti nel nostro immaginario al di là della esperienza estetica, ci portano a “leggere” e a comprendere la contraddizione che abita luoghi e persone e a introiettarla come condizione esistente nelle nostre restituzioni scientifiche, affrontando i nodi connessi, cercando di superare le concezioni restrittive di ogni stigma. Dalla raffigurazione, fotografica e cinematografica, emerge un’“immagine” soggettiva dei luoghi e delle interazioni sociali che in essi si compiono, emerge l’umano e quella “somiglianza intima” con l’umano esplorato, di cui parla Nadar. È l’immagine di un abitare complesso di “piccoli” spazi, città, di “universi” specifici.

Tra essi, la mediterraneità, che definisce uno status (civico e “animico”) e un’appartenenza. Essa è infatti quell’oggetto di rappresentazione che trascende una condizione geografica materiale. È una potente idea evocativa, possiede qualità intrinseche: le città toccate e appartenenti all’enclave sono ombelichi polarizzanti di un mondo abitato che ha una lunga storia e punti pulsanti di linee di flusso e di diramazione. Concetti “veri” per molte città che appartengono a questa ampia area fatta non solo di terra, ma soprattutto di mare, storicamente definita, ma soggetta a una feconda, vitale, a volte tragica revisione: il Mediterraneo, un’idea e un progetto, è un sistema poroso che integra Mare e Terra, città e linee di transizione. Città che determinano spostamenti, affinità culturali, ambiti di accoglienza e di marginalità, di diritti e di sopraffazione, di amorose prigionie, dove chi abita è nello stesso tempo straniero e cittadino. Sospeso tra appartenenza ed espulsione. Ognuno che sia cittadino del Mediterraneo fa i conti con se stesso e la propria origine e con una nuova patria in cui incontra la diversità altrui, la propria diversità, in uno spazio ibrido stanziale e di permeazioni.

Nel 1949 Fernand Braudel, pubblicò La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II, tradotto in Italia nel 1953, che consentì di guardare al Mediterraneo come un insieme unitario, quasi un “personaggio” in grado di incidere sulla vita delle popolazioni nate sulle sue rive: cittadini di un’area culturale, interconnessi da un legante che li rende affini – andalusi, siciliani, francesi del sud, libanesi, algerini – marcando oltre alle similitudini, le differenze. Studiosi in epoche successive hanno condotto ricerche approfondite sull’area che è insieme mito e concretezza, codificando appartenenza e comportamenti culturali, dalla presenza di uno specifico tipo di famiglia, alla situazione femminile, al ruolo del “maschio”, alla prevalenza di alcuni concetti dominanti come quelli dell’onore e della vergogna, elementi che differenziano le popolazioni mediterranee da quelle dell’Europa nord occidentale.

Il concetto di Mediterraneo venne riaffrontato dopo un’importante frattura storica, la caduta del Muro di Berlino, nel 1989. L’implosione dell’Unione Sovietica e il liberarsi di un’area vasta che diveniva di importanza strategica, consentì al Mediterraneo stesso di ridivenire ancora un “progetto”, mentre si aprivano diverse possibilità di sviluppo di un enorme territorio sino a quel momento bloccato da condizioni politiche ed economiche più “lente”. In quella fase l’Unione Europea diede avvio ad un insieme di programmi di cooperazione internazionale con i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, programmi che nel 1995 culminarono in un partenariato euromediterraneo noto come Processo di Barcellona.

Molti film hanno affrontato i topoi interni all’ambiente del Mare Nostrum, tra essi Terraferma (del 2011 di E. Crialese), Akadimia Platonos (del 2009 di F. Tsitos), Il colore del vento. Un viaggio nel Mediterraneo sulle tracce di Creuza de mä, (del 2011 di B. Bigoni), Mediterraneo (del 1991) di G. Salvatores, che vinse l’Oscar nel 1992 come miglior film straniero. Ambientato in una piccola isola dell’Egeo nel 1941, il film recupera l’idealtipo classico dell’italiano che, nonostante in guerra, è sempre e comunque interno a una categoria rassicurante, ovvero gli italiani “brava gente” dotati di grandi virtù e piccoli perdonabili difetti: amanti delle donne, fanatici estimatori del calcio, pronti allo scherzo e capaci di fraternizzare con i locali nella piccola isola greca, dove i soldati italiani approdano.

Le politiche euromediterranee avrebbero voluto dare nuovo corpo istituzionale a un’area sgranata, potentissima dal punto di vista simbolico e storico, ma debolissima da un certo punto in avanti, come testimonia la perdita di ruolo di alcune città centrali nella storia del Mediterraneo inteso come “sistema-mondo”, tra esse Palermo. La forza e lo spazio dei flussi del Mediterraneo, in ogni momento della storia, e più in una fase in cui stavano mutando le circostanze e il disegno di un nuovo spazio europeo, hanno indotto movimenti di transizione e di migrazione interna all’area, che hanno rafforzato dinamiche già in atto, anche perché legate ai rapporti di potere in ambito geopolitico e al colonialismo (come per esempio quella relative alla comunità magrebina in Francia, tema centrale in alcuni film).

Il Mediterraneo è stato anche teatro di numerose catastrofi: la Guerra del Golfo, lo sgretolamento della Iugoslavia e la conseguente guerra civile in Bosnia e il conflitto in Croazia e Serbia, eventi che insieme ad altri mettono in luce la debolezza politica degli assetti Europei. A tali vicende se ne aggiungono altre come la recrudescenza del conflitto israelo-palestinese e il prevalere di visioni estreme riguardo a quegli assetti nonché l’intervento militare NATO in Kosovo nel 1999. A chiudere una fase di tragedie, la strage dell’11 settembre del 2001 a NYC, che ha posto l’accento sullo “scontro delle civiltà” inventata da Samuel P. Huntington [4]. Tra il 2001 e il 2003 il Mediterraneo è, quindi, ridiventato una frontiera, di cui già trattava Henri Pirenne, nel Mahomet et Charlemagne (del 1937, trad. it. del 1969), volume che spiega il frammentarsi dello spazio unitario del Mediterraneo con la conquista musulmana del VII secolo.

Spazio unitario, seduttivo e denso di contraddizioni, il Mediterraneo è fulcro della rappresentazione di molte opere letterarie e cinematografiche o ricerche, in cui, anche se sottotraccia, compare come veicolo di unità e di fratture. La selezione dei film che rappresentano tali circostanze e le situano in ambito urbano, potrebbe essere infinito. In questo caso nasce da più ragioni: il voler affermare che l’area della cultura mediterranea è assai più estesa di quanto la geografia non comunichi e che è, anche, connessa alla presenza di uomini e donne i quali – pur vivendo in alcune città come Parigi o Amburgo che non siano in senso stretto parte dell’area mediterranea – appartengono al Mediterraneo, comunque e sempre. Tale dislocazione – il Mediterraneo è ben oltre il Mediterraneo stesso perché esso è il sangue vivo di chi ha quella matrice in corpo – è “vera” per circostanze storiche (il colonialismo; l’uso della lingua; le correnti di migrazione che hanno un forte effetto di trascinamento; la matrice culturale) e per circostanze economico-sociali.

I film scelti: Cous cous (La Graine et le Mulet); L’odio (La haine); La sposa turca (Gegen die Wand), per parlare di città, di Mediterraneo, di flussi, di conflitti, di diritto alla città e a una Patria, l’Europa, mettono al centro dell’urbano alcuni temi: la comunicazione intersoggettiva; l’interazione di comunità; i dissidi interni ed esterni; i rapporti interetnici connessi a differenti fattori, tra essi quelli antropici relativi allo scontro tra la cultura d’origine e quella “urbana” dominante; la persistenza delle matrici culturali; il “ritorno” in patria; il governo e la gestione urbana; il melting pot che caratterizza alcune grandi metropoli o medie città basate su economie prevalenti (in grado di attrarre chi in patria non abbia occasioni di lavoro), spesso fortemente sperequative (come sono quelle in cui le industrie sono organizzate secondo un modello capitalista tradizionale) che hanno richiamato lavoratori e migranti. Tale condizione determina la presenza di differenti etnie che esperiscono un disagio (l’esilio; il rifiuto; il rimpianto), sofferto da alcuni “gruppi”, impegnati a vivere la propria difficoltosa integrazione e a opporsi alle forti sperequazioni spesso subìte, unitamente alla nostalgia dell’essere stranieri, destinati a sfociare a volte nella rabbia per il futuro e per i diritti negati.

La città dovrebbe essere il luogo dell’incontro e dell’accoglienza. Le sue trasformazioni, così come le politiche urbane e sociali, dovrebbero favorire l’integrazione, senza incrinare le radici locali di chi vive e abita fuori dalla propria patria d’origine; dovrebbero piuttosto correggere il concetto intrinsecamente discriminante che definisce le minoranze, qualificate come deboli, per dar voce e diritto di cittadinanza a chiunque abiti una città, in un’ottica di pari opportunità: lo spazio e il diritto alla città, in tal senso, così come il concetto di “bene comune” hanno un ruolo fondamentale e valido erga omnes. Ma la città luogo dell’umano vivere e convivere armonico (in teoria e nei modelli utopici) è spessissimo la terra contesa del conflitto. È il luogo in cui gli spazi manifestano condizioni estremamente differenziate, dove quanto è pianificato (con l’intervento del Capitale) si segmenta e diviene ambito di marginalità, dove mancano i servizi, sono carenti le attrezzature, le scuole, i giardini, dove non vi è alcuna qualità dell’abitare e gli spazi sono spogli e dimenticati, dove non è possibile agire o partecipare a meno che non vi sia ammessi perchè portatori dei diritti acquisiti tramite un potere forte, che spesso coincide con quello economico. Seppure nodo di fondamentale importanza in un contesto come quello europeo, la città è “pensata” e concepita, assai spesso, nell’assenza del coinvolgimento e della partecipazione degli abitanti. A partire dalla Rivoluzione industriale, ha manifestato una trasformazione che ha messo in evidenza le differenze tra gruppi sociali. Ancor più ciò accade quando le città, grandi o piccole, hanno economie industriali legate al dominio del Capitale geneticamente sperequativo, ove non esiste, se non conquistata con dura fatica, la possibilità di cambiare la condizione di alcuni gruppi o “classi” che vivono la sperequazione come fato ineluttabile. Il governo urbano nel contesto europeo, infatti, è tendenzialmente orientato – tranne rari casi virtuosi – verso sistemi piramidali di potere e gestione che garantiscono i cosiddetti gruppi forti a scapito di quelli deboli. Materializza in questo modo forme organizzative dello spazio che ripetono sostanzialmente quella descritta, alle soglie della seconda Rivoluzione Industriale, da Marx ed Engels.

La città rappresentata come luogo centrale dell’interazione tra le persone e delle vicende umane, è al centro di Cous cous, de L’odio e de La sposa turca, i tre film che raccontano di una mediterraneità sofferta, di un’integrazione mancata o gestita in termini autonomi, di una rivolta brutale e sorda, e non per confutazione rivoluzionaria, ma per impossibilità di accedere a un percorso di legalità.

Cous cous (La Graine et le Mulet [5]), un film francese del 2007, scritto e diretto dal regista tunisino Abdellatif Kechiche, è ambientato a Sète e a Lattes; L’odio (La haine), del 1995, del regista Mathieu Kassovitz, si svolge a Parigi; La sposa turca (Gegen die Wand), del 2004, scritto e diretto da Fathih Akin, vede al centro Amburgo e Istanbul. Tutti e tre indagano le condizioni dell’umano, in cui è determinante l’incontro tra differenze culturali estreme in città diversissime. Con acutezza esplorano cosa voglia dire essere mediterranei altrove, l’avere nelle vene la materia densa della storia di lunga durata e la cultura forte che a quest’area geografica è connessa, come pure la dislocazione, la fuga, la conflittualità, il rifiuto, l’esclusione, l’intersezione, i problemi irrisolti e le soluzioni potenziali o messe in atto che ruotano intorno a temi centrali sia del governo urbano, sia della città che della vita domestica: il diritto alla città; la città come condizione di appartenenza; la relazione tra le persone; la polis esistente o assente; la violenza dei poteri forti su quelli deboli; la “lingua” parlata come veicolo di integrazione o esclusione; la cultura materiale, il cibo e il corpo; il ruolo dei maschi e delle femmine; la differenziazione degli spazi di una città subita dai “marginali” e “agita” dai forti, la corda tesa tra i “poteri” e i “contropoteri” urbani: questi sono i “suoni” contenuti nelle tre opere cinematografiche oggetto di riflessione. La vita delle cosiddette minoranze e la “qualità” degli spazi a loro destinati, le condizioni di genere, i conflitti, le eventuali strategie autopoietiche (e i gradi di libertà delle stesse) e le possibili soluzioni. Questo ciò che emerge dalla trama narrativa dei film, legata alla struttura delle grandi metropoli e al peso della crisi industriale degli anni ’70, crisi che investì tutto il mondo occidentale industrializzato, compresa l’area dei cantieri navali a Sète (in Cous cous).

Ogni crisi offre opportunità, ma richiede un “governo” urbano efficiente per gestire nodi problematici come la riconversione di un ambito industriale dismesso o delle periferie parigine o tedesche. La banlieue [6] a Parigi è, infatti, il luogo al centro de L’odio, uscito dieci anni prima delle rivolte del 2005. Quella terra è la terra dimenticata dal governo urbano, priva di servizi e non connessa ai luoghi centrali: qui spesso vivono i migranti, qui il diritto negato alla città si manifesta in numerose forme e si parla persino la langue de la banlieue (lingua di periferia) che, nella versione originale de L’odio, è una sorta di slang duro e forte: un insieme di verlan e di un repertorio di termini che provengono dalle lingue di origine dei migranti, spesso chiamati in termini dispregiativi banlieusard. Le città in cui i film sono ambientati hanno grande importanza per quanto attiene i temi richiamati e, in tal senso, le opere possono essere lette come segni per “scrivere” le “biografie urbane” e come intersezione tra verità documentaria e finzione narrativa, in cui però si ricerca un’aderenza con una verità profonda e contestuale. Per esempio, L’odio utilizza come incipit filmati reali che documentano alcuni scontri scoppiati dopo il pestaggio da parte di un poliziotto di un ragazzo fermato, Abdel, gravemente ferito e ricoverato in fin di vita.

Sète, una delle location di Cous cous, è una media città (circa 40.000 ab.) nel sud della Francia e, secondo porto dopo Marsiglia, vive di un’economia fondata sulla presenza di migranti, non solo provenienti dal Nord Africa. La zona del porto e la periferia circostante è l’ambiente della comunità protagonista di Cous Cous, costituita da un gruppo di magrebini impiegati nel settore portuale. Slimane, un manovale che lavora ai cantieri, è un uomo mite e rispettato dalla comunità, padre e nonno affettuoso. Giunto a 61 anni vive, dopo il divorzio avvenuto molti anni prima della vicenda raccontata, nell’albergo della sua compagna, una donna più giovane, bella e realizzata, madre di una figlia ventenne, Rym, alla quale Slimane è legato da un reale rapporto di affettuosa paternità. Slimane subisce una riduzione delle ore di lavoro, in un contesto operaio complesso che il regista rende con vis documentaria, attraverso i racconti dei protagonisti (una delle figlie di primo letto di Slimane e il marito) che esplicitano come i magrebini siano sfruttati e licenziati con facilità, anche perché assunti con contratti a tempo determinato.

Strangolato dalle necessità, Slimane con l’aiuto di Rym che lo assiste e lo sostiene decide di recuperare un vecchio cargo, abbandonato e in pessime condizioni, per farne un ristorante di cous cous di pesce. Il piatto tipico, infatti, e il suo ingrediente, il grano, è il fil rouge del film, quale simbolo della permanenza della ritualità domestica femminile e della cultura d’origine. Tale matrice culturale, per quanto trasformata in alcuni aspetti che riguardano soprattutto la condizione femminile (le donne del film non sono del tutto asservite, non sono succubi, hanno autonomia ed esprimono un ruolo di primo piano), tende a ripetere coattivamente e a reiterare i modelli asimmetrici interni soprattutto al rapporto uomo/donna, riguardo ai comportamenti sessuali. Uno dei figli di Slimane, infatti, sposato con una giovane donna, che è pienamente parte della famiglia, è un traditore abituale. Il suo modus operandi è noto alle sorelle e alla madre che lo coprono.

Le donne hanno un ruolo centrale: sono artefici degli eventi della storia, sono coloro che consentono la reiterazione di modelli non paritetici (maschio/femmina), sono in stretta relazione con la terra e con il grano, elemento primario e simbolo del nutrimento. E sono quelle che, come il deus ex machina, il Mechanè nella cultura greca, risolvono ciò che pare destinato al fallimento. In Cous Cous, pur essendo coralmente distribuito, tale ruolo viene interpretato da Rym che, quando tutto pare crollare, si esibisce in una danza del ventre, per intrattenere gli ospiti che rumoreggiano per il mancato arrivo della pietanza a conclusione dell’importante serata in cui si inaugura il ristorante a conduzione familiare realizzato sulla barca dismessa, riparata da Slimane.

Mentre si rischia il fallimento perché il figlio “traditore” si è allontanato – per sottrarsi alle ire della giovane moglie e alla presenza di una delle sue amanti, la moglie del futuro sindaco della città, tra gli invitati – portando con sé inconsapevolmente la pentola del cous cous, Rym esce dalla sala e ritorna con un abito rosso che le scopre il ventre rotondo e, esibendo i seni stretti nell’abito (ventre e seno sono oggetto e soggetto della maternità e dell’eros meriterraneo) compie un miracolo: l’erotismo del corpo che danza, la sua sensualità, l’intensità esplicita delle movenze, sospendono il tempo e impediscono che gli ospiti vadano via. Rym con la sua femminilità concreta, incarnando il corpo opulento della madre Terra legato al grano, alla fecondità, alla materia, salva il patrigno che, perso tra le strade periferiche e disabitate della Sète portuale, mentre cerca il figlio che ha causato la catastrofe, muore per un attacco di cuore, accasciandosi sul selciato.

La struttura del film offre una dettagliata restituzione del rapporto/conflitto tra la comunità magrebina e quella francese, due gruppi lontani e dicotomici nella gestione del “lavoro” dal momento che il “progetto” di Slimane si scontra con la diffidenza della burocrazia locale, abituata a valutare le imprese secondo un modello economico quantitativo. Il progetto del recupero della barca, che racconta la riconversione industriale e le aree dismesse da riqualificare, si fonda invece su un’altra modalità, più “familiare”, interna alla comunità cui Slimane appartiene: anche la serata inaugurale organizzata per raccogliere consensi e finanziamenti, servendo il cous cous preparato con i cefali, è infatti possibile per l’azione autogestita (Slimane e i suoi figli riparano il cargo, prima che vengano erogati i finanziamenti) e per l’operato convergente della sua famiglia, costituita dall’ex moglie, provetta cuoca di cous cous, dai figli comuni, da Rym e dalla compagna di Slimane. Una mobilitazione dell’intera comunità rende possibile la realizzazione dell’evento al quale contribuiscono oltre ai familiari anche gli amici musicisti. Un flusso umano che agisce coeso, pur nelle contraddizioni interne, fatte di piccole insoddisfazioni, reti di risentimento, violente fratture, difficoltà economiche, dissidi tra i figli di primo letto e la nuova compagna che, riluttante a partecipare, si fa convincere da Rym e in conclusione si spende per risolvere gli enormi problemi che rischiano di far naufragare l’iniziativa da cui dipende il futuro lavorativo di Slimane e di parte della sua famiglia.

L’impresa ha un enorme valore simbolico, fa vedere le dinamiche di coesione interne a quella matrice culturale, in contrapposizione con quelle della comunità francese. Mostrando le relazioni interne tra il “femminile”e il “maschile”, tra i membri della famiglia, tra i due nuclei, insieme collaborativi e contrapposti. Da un lato, la famiglia di Slimane, costituita dalla ex moglie, figura tradizionale, che riunisce alla propria tavola i figli e le famiglie dei figli, proprio attraverso il rito della preparazione del cous cous in cui è maestra; dall’altro, Rym e la compagna dell’uomo. Due schieramenti che alla fine, secondo un modello familiare e comunitario tradizionale, convergono per salvare un progetto di futuro che riguarda tutti. Il grano, il corpo femminile, la famiglia, sono “archetipi”, nutrimento e risorsa della comunità e dell’ “impresa”.

Amburgo e Istanbul sono teatro de La sposa turca. Amburgo è seconda città più popolosa della Germania, primo porto della Nazione, città-stato perchè anseatica, sorge sul fiume Elba. Durante la II Guerra Mondiale fu sottoposta a pesantissimi bombardamenti e il 23 luglio del ’43 fu colpita da un incendio devastante. Dopo la riunificazione tedesca la città riprese forza economica, puntando la propria rinascita proprio sul porto e registrando un positivo e rapido trend demografico che portò in breve la regione metropolitana a 4.3 mln di abitanti. Molti i migranti, la gran parte provenienti dalla Turchia, parecchi impiegati nel settore più redditivo.

Istanbul ha quasi 14.5 mln di abitanti. È la città più popolosa d’Europa. Luogo di riferimento dei protagonisti de La sposa turca, e nota come “seconda Roma”, Istanbul è probabilmente ciò che NY è stato ed è per l’America, cioè una frontiera, un crocevia di persone, circostanze, abilità, in uno spazio tra più realtà culturali: insieme confine e accesso. Posizione tra le più strategiche, sede culturale e luogo in cui vivono differenti etnie, la città ha triplicato la propria popolazione dal 1980 al 2005 e oggi possiede un ruolo di primo piano a livello nazionale ed europeo: la città genera il 55% del commercio e il 45% del commercio all’ingrosso e il 21,2% del PIL del Paese.

Strutturato per capitoli, separati da intermezzi musicali che mostrano sullo sfondo lo skyline di Istanbul con l’enorme Moschea Blu che disegna la linea dell’orizzonte, La sposa turca è un film duro e potente che racconta la storia di un uomo e una donna (Cahit Tomruk e Sibel Güner) colti a un bivio, in una fase in cui la morte (sono entrambi reduci da un tentativo di suicidio) diventa l’unica possibilità di evasione. Residenti ad Amburgo, ma turchi di nascita e di cultura, i due protagonisti vittime e attori del dramma, mettono in scena un’enorme rete di contraddizioni e problemi irrisolti che rimandano ai concetti di onore, vergogna, famiglia, al ruolo soccombente della donna e a quello del “maschio” dominante e oppressivo, in un contesto in cui i turchi ad Amburgo, specialmente le vecchie generazioni, non hanno affatto sperimentato un processo di evoluzione culturale, di adattamento e di inclusione, se non forzata, nella città tedesca che li ospita.

Per sfuggire al peso costrittivo delle tradizioni familiari, Sibel, una ventenne che vuole evadere dalla famiglia, soprattutto dal padre e dal fratello che la controllano, la vessano e la colpevolizzano (la madre pur essendo un pò più complice con lei, è estremamente passiva), chiede a Cahit – quarantenne in crisi, conosciuto in ospedale per aver tentato il suicidio a causa della morte della giovane moglie – di sposarla. Dopo la costituzione fittizia della coppia e le nozze – i due abitano nella stessa dimora, la casa disastrata di Cahit, sporca e sciatta – Sibel inizia a vivere liberamente, tra relazioni sconsiderate e occasionali e droga, alla ricerca di una falsa libertà auspicata che la coppia maschile repressiva, padre/fratello, le negava. Cahit e Sibel, che conducono esistenze autonome e al limite della distruttività, inizialmente indifferenti, sono in seguito attratti l’uno dall’altra. Mentre nasce un sentimento e una passione, comunque frutto di eccessi e dipendenze, ma per certi versi salvifica, s’innescano dinamiche di possesso che culminano in un episodio tragico: mosso da una rabbia primaria (il possesso e la difesa della “sua” donna) involontariamente Cahit, con un posacenere, uccide un uomo, ex partner occasionale della giovane moglie, che parla di lei senza alcun rispetto. Sibel oramai profondamente legata a Cahit, vive tragicamente la morte dell’uomo, ma soprattutto l’arresto del marito, rinchiuso in carcere. Dopo poco tempo, però, la protagonista, ripudiata dalla famiglia d’origine, si trasferisce a Istanbul dove, accolta dalla cugina Selma, una donna indipendente e realizzata dal punto di vista lavorativo, intraprende un’esistenza greve e senza alcuna gioia. Sola e prigioniera di un lavoro che non le piace (riordina le stanze in un albergo dov’è impiegata Selma, con ben altre mansioni), Sibel è provata, vive lo strappo con la condizione di donna sposata a un uomo che ama e che le manca, nella città tedesca in cui aveva creduto di conquistare autonomia e libertà, ma che non l’aveva affatto accolta, si lascia andare, tra droga, uomini e alcol, e rischia di morire durante un’aggressione da parte di tre uomini, salvata solo dall’intervento di un tassista che la raccoglie sanguinante e morente sull’asfalto.

Questo episodio, in cui il regista mostra la totale incapacità di proteggersi della giovane donna, come se la sua vita non valesse nulla, rappresenta una sorta di grado zero contraddistinto dai sentimenti di disfatta personale e dalla perdita di Cahit, che Sibel pensa di amare. La ragazza profondamente cambiata, persa l’innocenza e la pulsione vitale, smarrita l’idea di “futuro”, con i capelli corti, come se avesse rinunciato alla propria femminilità, è fortemente depressa, straniata, anche se cerca comunque di lottare contro la spinta distruttiva: una scena chiave, infatti, la riprende davanti alla TV, mentre guarda un’atleta che porta il suo stesso nome di battesimo, una sollevatrice di pesi che esibisce nello sforzo un corpo forte e assai diverso dal suo, delicato ed esile. La protagonista sussurra tra sé e sé: «forza Sibel…!», annunciando un cambio di direzione della propria esistenza.

Passano anni, Cahit esce dal carcere e, non appena libero, corre a Istanbul per cercare la giovane moglie, alla quale ha sempre pensato e che continua ad amare. Ella, ormai, ha una vita, una figlioletta e un compagno benestante. Ciò nonostante Cahit, che apprende da Selma la nuova realtà, cerca e attende Sibel. I due si incontrano. Dopo aver fatto l’amore, si danno appuntamento al giorno successivo, per iniziare una nuova vita insieme, ipotizzando un trasferimento a Mersin, città natale di Cahit. Sibel, tornata a casa, prepara i bagagli, ma rendendosi conto di non aver la forza di lasciare la sua nuova “prigione” rassicurante e dorata – ha infatti una bella casa in cui penetra la luce aperta del Bosforo – tenuta in gabbia da una condizione economicamente favorevole e probabilmente in colpa nei confronti della figlia, non si reca all’appuntamento con Cahit. Questi parte da solo alla volta di Mersin.

Emerge, drammaticamente, senza retorica, in modo molto diretto, l’universo irrisolto dei migranti, la condizione vulnerabile delle donne, l’abitare in periferia ad Amburgo e il sentirsi estranei ovunque, anche in Turchia, terra che non viene quasi riconosciuta come patria. Dopo l’esperienza straniante della “morte” e della perdita e dell’essere ripudiati dalla famiglia: l’onore è, infatti, più forte della rete affettiva. Scorre in tutta la pelliccola – con immagini estremamente crude, accompagnate da una colonna sonora intensa che alterna un rock forte con la musica turca di tradizione – la scissione tra la coazione ripetitiva dei comportamenti e gli obblighi familiari, e la cultura urbana povera di legami comunitari, che si respira ad Amburgo. La famiglia di origine di Sibel, lo stesso Cahit, il loro mondo, esperiscono uno scollamento profondo e un’assenza totale di valori se non quelli coattivi e repressivi della tradizione culturale, mentre latitano l’accoglienza e la cittadinanza reale che rende gli abitanti parte della città.

Tra documentario e finzione L’odio è un film durissimo. Registra la giornata e la notte immediatamente successive agli scontri realmente accaduti tra polizia e giovani delle periferie parigine. Al centro della vicenda, un ragazzo in coma in ospedale, Abdel, e tre protagonisti: Vinz, un giovane ebreo, Hubert un ragazzo nero che gestisce una palestra devastata durante gli scontri notturni e Said, un giovane magrebino che cerca di barcamenarsi tra la violenza della periferia e il senso di responsabilità per la propria vita. La storia si svolge tra liti, aggressioni, fughe, nella tensione sospesa che deriva dal quotidiano invivibile e dagli scontri con le forze dell’ordine. Violentissimo verbalmente e nelle azioni, giocato sulla condizione dei tre giovani, il film descrive con chiarezza la maniera in cui vivono gli abitanti delle periferie, tra assenza di futuro e di opportunità, spreco ed eccessi.

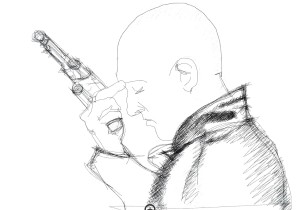

Vinz trova, per caso, una pistola smarrita da un ispettore di Polizia e quest’oggetto diviene uno dei fulcri del film: potentissimo dal punto di vista metaforico, pericoloso in termini concreti, la pistola è l’oggetto fallico che marca la differenza tra la polizia, armata e repressiva, e i protagonisti, totalmente indifesi. Essi proprio grazie alla pistola acquistano un senso di potenza, che sfiora il delirio. Con l’arma tra le mani si sentono in grado di vendicare il loro amico Abdel. Si sentono invincibili. Arrivano quasi a uccidere un Nazi, visto come uno dei responsabili delle vessazioni subite, in una scena durissima, alla conclusione della quale Vinz, mostrando la sua fragilità e umanità, vomita.

Le periferie sono sgranate, le abitazioni spoglie, la vita si svolge faticosamente, eterodiretta da un finalismo tragico. Le donne, anche ne L’odio, sono coloro che conoscono il limite da non superare, lavorano, si occupano dei figli e della casa, mentre i maschi si drogano, urlano la loro devastazione, litigano per strada, e tra loro, osservano con odio il resto del mondo, avvertito in toto come un avversario, passando dalle allucinazioni alla farneticazione, ad una violenza primaria. «È la storia di una società che precipita… Fin qui, tutto bene. Fin qui, tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l’atterraggio» afferma Hubert, alla fine del film, subito dopo la morte di Vinz, ucciso da un poliziotto in borghese. L’odio spiega quanto la periferia parigina sia luogo di problemi irrisolti che si manifestarono dagli anni ’50 del Novecento. Roghi e sommosse, sintomi della rabbia, sono una reazione brutale che nega e distrugge un territorio non riconosciuto, una prigione, uno spazio dell’esclusione. Attori dello scontro: i giovani, la Città, e la Polizia quale terminale e unico elemento tangibile di un governo urbano centralizzato, assente e potente.

La condizione umana di quei giovani, chiamati “francesi” solo dalla retorica repubblicana, protagonisti della rivolta del 2005, ha radici antiche. Dopo la II Guerra Mondiale, a seguito di una forte ondata migratoria dalle colonie e dall’Africa del nord, molti giovani giunsero in Francia e, abitarono in baraccopoli. La crisi abitativa spinse a costruire gruppi di edifici, prima occupati dalla classe media (che in seguito si trasferì in aree più centrali e meglio servite), poi dai migranti. I piani urbanistici che riguardavano tali edifici, chiamati “HLM” – habitation à loyer modéré (“appartamenti con affitto moderato”) – si avvalevano di uno zoning funzionale che segmentava le aree, prive di servizi e di bellezza. In quei luoghi, ancor più dagli anni ’70, esplosero disoccupazione e illegalità.

Le rivendicazioni manifestarono una componente autolesiva ed ebbero quella “forma” anche perchè gli abitanti non avevano accesso all’istruzione e non erano in grado di avanzare legalmente alcuna richiesta. In quel contesto avvennero gli scontri del 2005, con la Polizia che aveva esercitato ed esercitava, spesso con atteggiamenti vessatori, un potere istituzionale, ovviamente deviato. La violenza (in parte suicidaria) diventava, in tale assetto, l’unica arma, quasi un obiettivo distorto. Privati della possibilità di migliorare la propria condizione, sprovvisti di accesso alla città e alle possibilità che la vita urbana offre, i migranti erano e sono essenzialmente carenti di un diritto fondamentale, quello che Henri Lefebvre e David Harvey hanno chiamato “diritto alla città”. Esso va sempre riferito ad una comunità o a una collettività, ed essa, come asserisce il filosofo francese, è l’attore primo delle pratiche sociali che si esprimono in modo lento, contraddittorio, a volte pulsionale, strategico ma, pur nella propria interna divergenza, sono parte fondamentale del progetto sociale che si compie dentro lo spazio urbano, di cui i cittadini fanno parte – o dovrebbero far parte – in modo uguale. Nelle periferie francesi si perde ciò che Lefebvre chiama diritto alla città, cioè la possibilità per gli abitanti di esser presenti su tutte le reti, nei circuiti di comunicazione, informazione e scambio. Come egli afferma nel 1977: «escludere dall’urbano i gruppi, le classi, gli individui, equivale a escluderli dal processo di civilizzazione, se non dalla società. Il diritto alla città legittima il rifiuto a lasciarsi escludere dalla realtà urbana da parte di un’organizzazione discriminatoria e segregativa (…). Il diritto alla città significa allora la costituzione o la ricostruzione di un’unità spazio-temporale, di una riconduzione ad unità invece di una frammentazione».

Ha importanza per ogni città l’organizzazione fisica dello spazio. Attraverso ogni “progetto” urbano si agisce sull’inclusione e sull’esclusione: lo spazio fisico e il suo “disegno” sono vettori del progetto sociale. Si è esclusi non solo quando si è lontani dal centro, ma quando la “periferia” non può essere considerata a pieno titolo parte dell’urbano e quando essa appare disconnessa e non solo fisicamente dal centro. Il concetto di periferia, infatti, non è solo un concetto geometrico o posizionale. Ma è un attributo sostanziale, soprattutto in una fase come quella attuale in cui la città si è enormemente estesa e lo stesso concetto di “centro” ha perso il proprio primitivo valore, e si è moltiplicato. Periferia segregante significa altro. È un luogo marginalizzato, a prescindere dalla posizione fisica, anche se essa è comunque un determinante. Abitare la periferia vuol dire non avere accesso alla città e non partecipare nè alla vita nè al “governo” di essa.

Gli HLM sono uno spazio alienato, intenzionale, su cui il capitale ha esercitato un forte controllo, e in virtù dell’alienazione prodotta non esprimono alcun diritto di cittadinanza, per la localizzazione (la periferia francese è a pieno titolo periferica) e per ciò che tale localizzazione esaspera: abbandono, degrado, negazione di prossimità, esclusione, apatia, disagio, impotenza, concentrazione di dolore e incapacità di canalizzarlo in forme organizzate politicamente. Circostanze indotte dal capitale e servili al capitale. Il diritto negato alla città, aliena lo spazio e nega agli “abitanti” la certezza del diritto. Da questo orrore nasce solo rabbia e odio. E concreto disagio esistenziale. Il diritto alla città non risiede in azioni passive o in uno scialbo fruire estetico, ma nel diritto/dovere, che sono pratica e militanza politica, di esser parte attiva della vita urbana. Si tratta dell’intersezione “armonica” tra diritti collettivi e diritti individuali, che debbono virare necessariamente verso il bene comune.

I tre film ci narrano le modalità con cui tale diritto possa essere esercitato o negato. Migrazione per necessità, trasformazione e riconversione subite, segregazione, mostrano quanto certe volte certi “cittadini” siano monadi disperse, non siano affatto individui padroni della propria capacità creativa, ma tutt’al più soggetti che costruiscono con fatica il proprio percorso. E spesso siano solo assassini del proprio sé. Non per colpa, ma per impotenza e per coazione di un sistema che li stringe dentro una morsa. Ognuno di noi è attore di una dinamica in cui la città può essere intesa come il luogo più complesso della condizione umana, entro cui si esprimono – oltre alle emozioni, le vite, gli accadimenti privati – macrofattori come la concentrazione di capitale, la sperequazione, il controllo sociale, la ricerca del plusvalore all’interno di una prassi capitalista che riguarda le città. Se il capitale deve produrre un surplus, deve agire sulla città, sulla sua trasformazione, sulle destinazioni d’uso, sulle riconversioni perseguendo un controllo: lo spazio è un oggetto conteso tra il capitale e i suoi attori, tra chi lo gestisce o lo subisce.

Tutti e tre i film ci dicono come il cinema sia denso di significati. Esso trascende la capacità enunciativa offrendo – la struttura stessa della storia possiede tale qualità – una soluzione, una conclusione che, per quanto aperta, delinea un percorso umano compiuto. L’opera, in tal senso, contiene una sua propria “morale”. Emerge dal cinema l’intersezione tra i campi di osservazione. La restituzione è un impasto che offre biografie urbane/umane in cui il “soggetto” rappresentato, corale o no, non è solo spazio, non è solo materia, non è “oggetto”, ma è interrelazione tra elementi vitali: nella visione cinematografica persone e cose non sono separate. E si muovono in una connessione non necessariamente coerente.

Il cinema è tra gli strumenti utili per comprendere fenomeni culturali e sociali. La comparazione tra i diversi sguardi offre una molteplicità di restituzioni, arricchendo di sfumature la realtà. Ogni città potrebbe essere raccontata dai film che l’hanno scelta; ogni condizione umana potrebbe essere espressa con i film che narrano le vicende relative. Parafrasando Kubrick è possibile dire che il cinema è o dovrebbe essere come la musica che ci conduce entro una progressione di stati d’animo e di sentimenti. il senso sta dietro l’emozione e ogni comprensione avviene attraverso il coniugarsi di una percezione che è insieme emotiva e intellettuale.

Il caos, la trama dei luoghi e delle vicende che emerge dai film, vive di passione e di ordine razionale. Il cinema fa ragionare sulla Storia, sullo spazio, sulle persone, sulla trasformazione di città, territorio e paesaggio, non considerando né la sola concretezza materiale, né l’immagine concettuale strutturata per temi sconnessi, né considerando la costellazione dei luoghi come un sistema di stelle fisse che possono essere rappresentate in modo univoco o definitivo.

I luoghi si trasformano e la contemporaneità, il contesto, ci impongono non solo di guardare la Storia ma di osservare le “storie di vita”, le visioni soggettive che emergono da tali storie, esplorandole come un tutt’uno inseparabile. Ciò non vuol dire che tutte le storie siano vere e ciò non vuol dire che tutte le storie siano “giuste”. Ciò vuol dire che il cinema suggerisce e suggestiona e che da esso emerge un metodo possibile per ragionare sui luoghi, considerando la ricerca della verità come un percorso dialogico entro cui le “cose”, le parole, le immagini, i fatti, i soggetti che rappresentano e quelli rappresentati, si compongano e si “parlino”. Così che da una “visione” intersoggettiva, a fronte di una realtà, mutevole e relativa, la verità influenzata dall’interpretazione sia forgiata in un circuito biunivoco e fecondo, illuminata.

Dialoghi Mediterranei, n.17, gennaio 2016

Note

[1] Alcuni film si propongono di raccontare in modo diretto e sistematico la storia. Autori come Bellocchio e Giordana, per esempio: il primo con una chiave realistica, ne I pugni in tasca o ne La Cina è vicina, o soggettiva, ne L’ora di religione o Vincere; il secondo in La meglio gioventù, ricostruzione commossa che racconta cosa sia accaduto in Italia dagli anni ’60 ai nostri giorni.

[2] Pseudonimo con cui è conosciuto Gaspard-Félix Tournachon, nato nel 1820 e morto a Parigi nel 1910.

[3] Nato a Libourne nel 1857 e morto a Parigi nel 1927.

[4] Vd.: “The Clash of Civilizations?”, in Foreign Affairs, vol. 72, no. 3, Summer 1993: 22–49; The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, New York, Simon & Schuster, 1996.

[5] Mulet designa un pesce “povero” (il cefalo) che vive anche in habitat urbano, tra le banchine dei moli. Un alimento a basso costo utilizzato dalla comunità locale che vive con poco e “morde” la vita con determinazione tragica.

[6] Altri film hanno trattato della periferia come luogo critico, tra essi: Due o tre cose che so di lei, di Jean-Luc Godard (1967); La schivata, di Abdel Kechiche (2003); Banlieue 13, di Pierre Morel (2004); La petite Jérusalem, di Karin Albou (2005); Banlieue 13 Ultimatum, di Patrick Alessandrin (2009); Paulette, di Jérôme Enrico (2013); Banlieue parigina, di Jean Marie Straub e Danièle Huillet (2005); Diamante nero, di Céline Sciamma (2014).

[7] Espace et politique. Le droit à la ville II, éditions Anthropos, Paris, 1972.

________________________________________________________________

Flavia Schiavo, docente di Fondamenti di urbanistica e della Pianificazione territoriale presso l’Università di Palermo, ha pubblicato saggi, monografie e articoli su riviste nazionali e internazionali. Conduce attività didattica e di ricerca in Italia, Europa e America del Nord, dove è stata visiting presso la Columbia University. Tra le sue pubblicazioni, Parigi, Barcellona, Firenze: forma e racconto (Sellerio, 2004); Tutti i nomi di Barcellona. Il linguaggio urbanistico (F. Angeli, 2005)

________________________________________________________________