In letteratura il “medaglione” è un genere antico e consolidato derivato della biografia e contraddistinto da una brevità saggistica, che nulla di più consente se non la composizione di un “profilo”, ossia di un ritratto, in rilievo ma non a tutto tondo, concepito da un punto di vista soggettivo, che seleziona taluni tratti di un carattere. In questa sua forma il medaglione sconfina perigliosamente, soprattutto quando è commemorazione, in quegli elogi curriculari postumi che sono le necrologie, dalle quali ormai a stento si distinguono i “coccodrilli”. Il tipo ideale di questo sottogenere letterario è ancora sempre rappresentato dai fortunatissimi Illustrorum virorum elogia di Paolo Giovio, più o meno succinti commenti ai ritratti di contemporanei celebri o di celebrità antiche, appartenuti alla cospicua collezione ospitata dall’umanista nella sua villa di Como, le cui riproduzioni conferirono decoro e vanto a fastose edizioni a stampa degli Elogia, tradotti in più lingue europee per l’intrattenimento e lo svago di chi poteva permettersene l’acquisto. Una più modesta fotografia sostituirà in seguito le incisioni su legno o rame nelle necrologie, mentre farà a meno della raffigurazione grafica il medaglione saggistico, quale si affermerà nella grande stampa periodica dell’Italia Unita, per esempio con i profili scritti da Paolo Orano per la «Nuova antologia» e quindi raccolti nei cinque volumi dei Moderni (Milano, Treves, 1908-1922) o con la serie dei “ritratti di contemporanei” del «Belfagor».

Dei medaglioni i Cammei di Aldo Gerbino (Pungitopo, 2015) sono, in quanto gemme, una sottospecie più preziosa: per la precisione miniaturistica del dettaglio ed il livello della lingua, che accoglie la memoria dell’esperienza vissuta di una decina di artisti, letterati e poeti, dei quali, in qualche caso, una intera vita è distillata in una reliquia o in un brandello vivido di ricordo. Il titolo del libro, ancorché di per se stesso eloquente, non è una novità assoluta. Se ne servirono, fra gli altri ma con diversa intenzione, Théophile Gautier (Émaux et camées, 1852) e l’attardato parnassiano palermitano Achille Leto. Ma non è a questi che s’ispira Gerbino, che con la prima citazione in esergo dal Passaggio in India di Forster consegna al lettore una traccia da decifrare: «Ma ad Aziz piacevano i cammei. Teneva nel cavo della mano quel piccolo dialogo e vi sentiva riassunto il suo problema», la cui enigmaticità non è del tutto dissolta nella Nota finale, nella quale l’autore dà conto delle precedenti pubblicazioni di alcuni degli scritti occasionali messi assieme: «Alcuni ‘cammei’, veri e propri ‘piccoli dialoghi’ (ricalcando la dizione di Forster), sono già apparsi, ora in forma più larvale nella veste di prefazione o in risvolti di copertina, ora in forma di testimonianza o intervento su riviste».

Se accantoniamo il dilemma implicito nella domanda, se sia il “dialogo” o il “cammeo” a fungere da metafora dell’altro termine nel testo di Forster, ci resta una indicazione rivelatrice: l’indiano ateo di cultura musulmana dottor Aziz, è medico e poeta, come Aldo Gerbino, che narra i suoi interlocutori attraverso scorci autobiografici, che onestamente rivelano al lettore il punto di vista dello scrittore, che dunque narra anche se stesso. D’altronde cosa può essere un’autobiografia, che non sia apologetica o fatuamente vanesia, se non una testimonianza veritiera sulle persone incontrate che abbiano avuto qualche peso nella vita di una comunità?

Non mi pare pertanto che renda giustizia all’autore la a tratti acuta ma manierata postfazionedi Vanni Ronsisvalle, che, lodando «la qualità alta della scrittura» del Gerbino,«scrittore che racconta d’altri scrittori, operai di libri, gente affine», proprio in questa qualità alta ravvisa al contempo il marchingegno del trucco, che occulterebbe con la grazia dell’elocutio la «intenzione celebrativa» dei “cammei”.

Gerbino è tutt’altro che testimone condiscendente; coniuga la severa sprezzatura che disciplina la scelta del lessico con una non meno severa capacità di giudicare, che si esprime ora nel sarcasmo della ripulsa ora nel dissenso urbanamente articolato.Un esempio, in un passaggio autobiografico, della sua selettività lessicale: «mi son premurato ad aggiungere, alla schiera degli immutabili calzini dai colori blu o marrone […] qualche paio della ‘collezione Gallo’, oggi a quanto pare di ‘moda’ (uso, con riluttanza, un termine già inviso alla bizzarria di Oscar Wilde)». Un secondo esempio, questa volta di rifiuto idiosincratico, modulato in un crescendo che parte dall’ironia per culminare nell’invettiva: «[Giacomo Giardina] dimenticò persino il motivo per il quale mi aveva raggiunto: ritirare il premio letterario insieme al poeta e critico Guido Ballo proveniente da Milano, il quale pugnalava, con i suoi taglienti (e spesso imprecisi) giudizi, la civiltà poetica contemporanea, tra il mugugnare di un paranoide poeta siciliano (giunto dalla ‘felicissima’ Palermo) interamente radicato, in tutta la sua interezza psicolinguistica, nella ‘malvagità scontenta’ di un Peredònov: il professore di ginnasio: il professore di ginnasio che leggiamo nel Demone meschino di Fëdor Sologub». Un’ultima esemplificazione di testimonianze affettuose ma criticamente distaccate la si trova nei “cammei” dedicati a due personaggi di Godrano, ciascuno a suo modo naïf: Il giornalista e critico militante Francesco Carbone ed il già menzionato poeta-pecoraio futurista Giacomo Giardina, entrambi accomunati da una impulsiva irruenza, che è aggressività polemica del primo, giustificabile solo per la sua rudimentale buona fede, mentre è spontaneo vitalismo nel secondo.

La “innocenza” di Giardina è una qualità morale involontaria, che è evidente nelle sue parole e nei suoi versi, ma che è anche resa manifesta allo sguardo da una visione che ha luogo soltanto in condizioni particolari di luogo e di luce, che rendono leggibile nel corpo del futurista godranese il suo carattere di dionisiaco Papageno, il quale risponde esclusivamente alle sollecitazioni delle «situazioni proliferative che egli percepiva quale possesso incommensurabile della vita», che reagisce «al bianco chiarore del latte, alla tumescenza degli ardori, alla fluidità dello sperma vitale». È «ai carrubi secolari, agonizzanti come si scorgono proprio in certe tele di Piero Guccione, consumati quali navigli senza velami», che Gerbino metamorfizza alla fine la declinante figura faunesca di Giardina, in quanto proprio sotto quegli alberi, «sulle alture tra Comiso e Ragusa, lo vidi colpito da un taglio particolare di luce, che me lo fece cogliere più in profondità». A Ibla «egli si identificava con la natura tutta. Mi apparve come un pesce guizzante o un uccello affannosamente impegnato a fondersi con la terra, con l’impalpabilità delle nubi».

La descrizione del carattere di Giacomo Giardina ci mostra un aspetto costitutivo della prosa d’arte del poeta Aldo Gerbino che, si può dire, ha vissuto da letterato per più decenni in simbiosi con le arti figurative, riuscendo a tradurre in parola gradazioni cromatiche, ombre, segni che paiono sfuggire e sottrarsi alla presa della lingua; e ciò con una creatività che sempre ancora innova usi lessicali e combinazioni semantiche, esercitando fedelmente l’ufficio del poeta, che consiste nel far vivere la lingua arricchendola e, insieme, depurandola implacabilmente dalla banalità delle frasi fatte e dei solecismi sintattici che quotidianamente gravano su di essa e ne sbriciolano le potenzialità espressive. Con Stefano Vilardo, ma con consapevolezza ben più spessa, e comunque in diametrale contrapposizione a Giacomo Giardina, egli «accoglie la necessità di un segno morale capace di sottomettere il valore della vita alla scrittura, alla poesia in sé, all’esercizio della ragione e all’addomesticamento culturale».

Il segreto, che sta alla base della capacità strabiliante di Gerbino di dire e descrivere ciò che per la gran parte di noi sarebbe altrimenti inesprimibile e dannato a restare vaga e gelatinosa sensazione, è un mistero palese già noto agli intendenti. Egli è un morfologo, cui la pratica lunga della semeiotica medica ha donato uno sguardo acuminato e tagliente, accoppiato alla capacità descrittiva, che è necessaria quando l’immagine, la figura non è più o non è ancora disponibile e va surrogata da nomi e attributi di univoca precisione. Non si smarrisce e non naufraga nel mare dell’essere. Anzi l’osservazione della natura, dei corpi, gli apre un accesso diretto all’anima, allo spirito. Questa sua capacità non è chiaroveggenza o mistica visione ma salda e razionale convinzione che, scansati gli apoftegmi e gli enunciati metafisici, Aldo Gerbino traspone con naturalezza in un’immagine, quella dei calzini di Walter Benjamin (Infanzia berlinese), che, formando una borsetta quando sono arrotolati a paia, ostendono in guisa precategoriale, quando li si srotola, l’identità di contenente e contenuto: «Ho un nipote monaco benedettino. Tra le funzioni del suo monastero, allumacato […] tra i dossi collinari di San Martino delle Scale, mi illustra con una certa enfasi imprenditoriale quelle attività produttive legate al cioccolato, alla raccolta della ‘manna’ […], ai biscotti, al miele e ad altri varî prodotti della salute. Io, uomo mai posseduto dalle ambizioni dei mio tempo, gli parlo di calzini, di poesia e dei suoi conflitti per quel foscoliano ‘sostare al limitar di Dite’, cioè in quella trincea, tra i cavalli di Frisia dell’anima, che s’interfaccia con il corpo. Mi chiedo: perché un benedettino si ostina a parlarmi di cibo per il corpo, mentre io, laico, di quello per l’anima? Ecco che, ancora una volta benjaminianamente, corpo e anima, forma e contenuto, trovano, nella loro intrinseca capacità commutativa, il loro esistere, il loro essere sostanza nuova, brillante, spugnosa, e, sanguinetianamente, espunta dalla comoda retorica della bellezza».

La gran parte dei “cammei” di Aldo Gerbino, raccolti in forma di opus, sono fulminei e miniaturali aperçus di eccezionale densità, nutriti di sterminate letture e destinati allo slow reading per essere goduti, magari dopo aver anche dato umilmente un’occhiata ad un buon vocabolario della lingua italiana. Essi sfiorano tangenzialmente le personalità ritratte ma informano minuziosamente dell’esperienza dell’incontro. Per tutti cito quello dedicato a Elio Pecora (Elio melismatico), veduto e udito anche da me nella medesima occasione che Gerbino rievoca, cioè un incontro di poesia al Teatro delle Balate organizzato in omaggio al poeta campano nel 2011. Elio Pecora ricambiò con una memoranda performance canora, che il resoconto di Aldo Gerbino ha mutato in una pagina a sua volta memoranda, in un durevole monile smaltato à la Gautier: «Rammento come la voce diElio s’inerpicasse con insospettata fluidità tra i poderosi conci tufacei dei muri teatrali, quasi ad avvoltolarsi tra materie terrestri e fossili marini ormai fuori dal tempo. Notai in quel suo canto appena un’incertezza adagiata tra le note, quasi che egli volesse consegnare priorità espressiva lungo le variabilità sonore, e in modo esclusivo, alla parola, alle emozioni tonali, alla sua tessitura verbale e fonetica, un melisma appena accennato, ma non per questo meno efficace. […] [In Elio] il laringe riveste il ruolo di organo rigeneratore di suoni cavati dal profondo biologico, come accade all’allodola descritta da Natsume Söseki […] la quale ‘non canta solo con l’ugola, ma con tutto il suo essere’. Una consapevolezza per farne dono a quanti ascoltano e per sottolineare, ancora una volta, l’indissolubile legame con la parola. […] Ho visto allora depositare dal poeta, dall’alto del suono, lo stesso fremito della a vorticante, mentre la profondità della j del Te voglio bene assaje emersa, nel magma del cono elastico, dall’assaje, fu pienamente rappresentata nel suo paesaggio acustico per quel soffermarsi sulla valenza palatale della semiconsonante jota: piccolo braccio fonetico atto a prolungare il suono perduto della vocale geminata i. Quindi un restituire, dall’interezza carnale e mentale del poeta, valore aggiunto alla percezione sonora affinché potesse essere lasciata intatta l’intensità del sentimento, il forte jubilus appunto, nel momento in cui si è invasi dalla fredda consapevolezza (racconta la canzone) di non esser pensato (…e tu non pienze a me)».

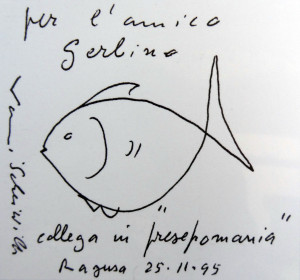

Inedito come Elio melismatico è il “cammeo” più esteso, Nanà e Stesté, che apre la raccolta ed è dedicato all’amico novantenne Stefano Vilardo, ancora vivente, ritratto in occasione d’una visita resa nella primavera inoltrata del 1987, a Racalmuto, a Leonardo Sciascia, che ha qui un ruolo secondario, di spalla rispetto a Vilardo, e che reca già nel corpo e nell’umore l’annuncio di una morte prossima. Lo sguardo diagnostico del medico Gerbino coglie nello scrittore «smagrito, affaticato», la cui «maglietta aderente, a mezze maniche, metteva in luce una incipiente lipomastia senile», sintomi di disfacimento, e altri disturbi cutanei, sui quali Sciascia, che glieli sottopose, non volle poi essere edotto dal medico Gerbino, quasi esorcizzando il morbo così come eludeva la malinconia nella gioiosa conversazione intrecciata per rievocare i verdi anni con il compagno di scuola ed amico costante di una vita Vilardo; una malinconia che lo opprimeva col presagio della sconfitta delle sue battaglie politiche da scrittore pedagogo («un’onda di manzoniana amaritudine») e della sua lotta contro la morte; una malinconia che affetta un acquarello di Giancarlo Cazzaniga, La Noce (riprodotto come prima illustrazione del sedicesimo delle riproduzioni di foto e grafiche), che svela «un preciso e nascosto fascio di sensazioni, emotivamente palpabili per quanti sono a conoscenza del trasporto che questo territorio aveva esercitato sullo scrittore», e che diviene così materia di diagnosi. L’acquarello, la cui impostazione lugubremente crepuscolare del profilo della casa di campagna di Sciascia marcava un «caparbio distacco dalla rigogliosa percezione della Noce che ebbi allora […] profondata in erbe, in alberi picchiettati da odori penetranti, armoniosamente distribuiti, in prossimità di quel periodo estivo». Questo sfondo è il più confacente a far da cornice alle conclusioni di Sciascia su «Palermo città irredimibile» ma anche alla morale di Vilardo «scritta, più che nei versi, nella sua stessa persona, direi nel suo vólto […] l’espressione traduce l’equilibrio morale che gli attribuiamo, quel perseguimento di un preciso modello di vita che non ammette deroghe, ma che ha un suo esito visibile, desiderabile, franco». Sciascia resta sullo sfondo ma ora, rispetto a Vilardo, come figura di contrasto, come uno che s’illuse di potere lottare l’establishment standovi dentro tutto intero.

Assieme a Vilardo, Gerbino ha ora constatato il compiersi di quello che fu un cupo presagio alla fine degli Ottanta e che lascia spazio, divenuto superfluo ed inane l’impegno sociale e politico, alla sola resistenza a difesa della lingua dei poeti e degli scrittori e di quella libertà dimidiata che è quella del pensiero, che in Sicilia è preservata solo per chi può permettersela e per chi sa selezionarsi i lettori con una scrittura impervia, per pochi, senza perciò dovere essere tacciato di sterile estetismo da arcadi o di eburneo neoermetismo.

Aldo Gerbino ha scritto: «Quando parlo con Stefano (e ciò avviene con estrema frequenza) discutiamo di poesia, della Sicilia, attardandoci sulla profonda miseria morale della politica che investe ad oggi il nostro Paese, e accorgendoci come, con sempre maggiore pervicacia, il nostro atavico livore di isolani venga ancor più alimentato dalla insita perniciosità amministrativa e politica dell’autonomia siciliana verso la quale sembra esserci una completa assuefazione». La scelta dell’impegno civile è resa impossibile «dall’arroganza dell’incultura e dell’albagia (una compensatoria magniloquenza della personalità) di quanti, sentendosi al contrario illuminati innovatori, senza edificare, nutrono o la maldicenza o la cultura del sospetto, tacciando i dissidenti quali intellettualicchi di poco conto e, impudentemente, persistendo nella logica dell’appartenenza. O ancora di quanti lucidano la corazza di un cognome irrorato dal sangue del martirio civile per iniziare, per proprio tornaconto, un percorso che non gli appartiene».

Dialoghi Mediterranei, n. 17, gennaio 2016

________________________________________________________________

Nicola De Domenico, già docente di Filosofia teoretica presso l’Università degli Studi di Messina e di Filosofia morale presso l’Università degli Studi di Palermo, è stato componente dei consigli scientifici, rispettivamente, della Internationale Hegel-Gesellschaft e dell’Istituto Gramsci Siciliano di Palermo. Nel 2008 ha svolto attività di ricerca presso il Sidney-Sussex College, Cambridge UK, in qualità di Visiting Fellow. Collabora stabilmente con il «Giornale di Metafisica» e con la Fondazione Nazionale “Vito Fazio-Allmayer”. È presidente del Centro Internazionale di Cultura Filosofica “Giovanni Gentile”. È autore di diverse pubblicazioni sulla Filosofia italiana e tedesca contemporanea.

________________________________________________________________