In un saggio pubblicato quasi cinquanta anni fa, un lavoro meno dirompente del solito ma ugualmente ricco di spunti fecondi, Clifford Geertz si confrontava con un tema solitamente ignorato dagli scienziati sociali e spingeva affinché l’antropologia abbandonasse la sua comfort zone impegnandosi nella formulazione di una compiuta teoria del senso comune. Lo studioso americano si rifaceva a una delle suggestive costruzioni retoriche del Wittgenstein delle Ricerche filosofiche (il linguaggio come una cittadella attorno al cui centro sorgono, più o meno confusamente, sobborghi e periferie), con l’obiettivo di spingere gli etnografi a non bighellonare solo nella “città vecchia” (fuor di metafora: a non focalizzarsi esclusivamente sui classici temi della disciplina) e ad avventurarsi alla periferia dei sistemi culturali studiati, facendo del senso comune un oggetto degno di attenzione antropologica.Un oggetto sui generis, ovviamente, e tuttavia meritevole di trovar posto accanto a categorie più nobili come la Religione, il Mito, la Politica, l’Ideologia, la Tecnologia, la Scienza.

Geertz partiva da un assunto semplice e diretto: nonostante si mostri caotico, capriccioso e senza centro, il senso comune può (e deve) essere indagato scientificamente. Certo non è per nulla facile scorgere regolarità in un complesso di idee, predisposizioni, stati d’animo, modelli di e modelli per, che non segue le regole delle altre grandi cattedrali del pensiero erette dall’essere umano e il cui scopo è quello di dissimulare la sua culturalità presentandosi come sapere scaturito da pura esperienza non mediata.

Infatti, mentre «la religione si fonda sulla rivelazione, la scienza sul metodo, l’ideologia sulla passione morale» (Geertz 1988: 94), il senso comune si basa sul presupposto di non avere presupposti, di fondarsi cioè sulla sola autorità del mondo e di presentare «la realtà così com’è» (ivi: 95). Ad ogni modo, lungi dallo scoraggiarne uno studio analitico, proprio la frastagliata natura di questo strano fenomeno schiude spazi inesplorati per una scienza, l’antropologia, da sempre a suo agio con i casi complicati e fondata sull’assidua frequentazione dei più disparati terreni di ricerca.

L’etnografia, allora, si dimostra l’approccio migliore per riflettere sul senso comune: per osservarne gli snodi e coglierne le invarianze a dispetto della sua proteiforme mutevolezza. A patto, ammoniva Geertz, che lo studioso non cerchi di catalogarne ingenuamente il contenuto – «che è selvaggiamente eterogeneo, non solo da una società all’altra ma all’interno di esse» (ivi: 116) – e che lo esamini invece da una prospettiva comparativa e transculturale registrandone la ratio: il desiderio di rendere il mondo comprensibile (ivi: 97). “Rendere il mondo comprensibile” va da sé (dato l’oggetto in questione), in un qualche modo tortuoso e asistematico che permetta ai suoi fruitori di disporre di griglie interpretative del reale sempre pronte all’uso e soprattutto plastiche [1], adatte cioè alla variabilità della fonte prima da cui deriva la sua indiscutibile autorità: il mondo, per l’appunto.

Da questo punto di vista, il senso comune si rivela, se ben affrontato, un campo d’indagine in grado di aprire la strada alla conoscenza profonda delle comunità presso le quali gli antropologi studiano. E questo perché la frequentazione di un terreno così accidentato reca in dote ai ricercatori pazienti l’accesso alla scaturigine di concetti decisivi con cui essi, gli etnografi, sempre, inevitabilmente, hanno a che fare (sia che studino lontano da casa, sia che lo facciano poco oltre l’uscio della propria abitazione): Che cos’è “normale”? Che cos’è “naturale”? Perché? Le considerazioni di Geertz, dunque, invitano a non sottovalutare gli snodi periferici del pensiero umano e ad osservarli piuttosto con grande interesse: alla base del serbatoio di idee, disposizioni e visioni del mondo rappresentato dal senso comune, infatti, non c’è mai, nonostante le apparenze, comprensione spontanea e immediata di come vanno le cose, bensì tanta teoria (ivi: 105). Girarsi dall’altra parte perché un tale sistema non si mostra strutturato e coerente o, peggio, sminuirne la portata perché quasi mai soggetto a riflessione consapevole da parte degli attori sociali è un atto miope per una scienza che, usando ancora il linguaggio geertziano, deve mirare a fornire “descrizioni dense” dei fenomeni e a dire qualcosa di sensato sull’uomo.

Della necessità di un confronto aperto e franco con il senso comune si è fatto recentemente portavoce Piergiorgio Solinas, che nel suo ultimo volume – Lettere dagli antenati. Famiglie, genti, identità (Rosenberg & Sellier, 2020) – mette insieme diversi saggi che negli anni ha dedicato a uno dei temi cruciali e storici del dibattito antropologico: la parentela. Sulla parentela, infatti, l’antropologia ha storicamente costruito buona parte della sua autorità scientifica; nei tempi d’oro dello strutturalismo, addirittura, vi aveva persino visto la possibilità, attraverso la formulazione di schemi e diagrammi predittivi, di staccarsi definitivamente dall’instabile universo delle scienze morbide per accedere al rassicurante empireo delle scienze dure. E sulla parentela – più precisamente sul concetto di famiglia – la disciplina continua oggi a giocarsi buona parte del suo successo accademico e mediatico accreditandosi, tra non poche difficoltà, come sapere esperto per l’interpretazione dei cambiamenti cui sta andando oggi incontro questo istituto culturale.

Solinas parte dalla registrazione dello stato degli studi antropologici e del vento che tira nelle nostre società quando si parla di “famiglia” (o meglio di “famiglie”): in un periodo storico in cui le analisi etnografiche della Parentela (quelle con la P maiuscola) non hanno più la forza di un tempo, e in cui molti dei costrutti teorici edificati dall’antropologia (genealogie, strutture di affinità, modelli di scambio, etc.) sono migrati fuori dal perimetro disciplinare, è necessario che gli antropologi non si arrocchino sulle loro posizioni e che facciano, al contrario, quello che hanno sempre fatto: scendere sul terreno, parlare, osservare, registrare, analizzare, conoscere, comprendere. Sporcarsi le mani, cioè, confrontandosi con una società che in certi suoi segmenti crede di sapere perfettamente cosa è “normale” e cosa “non lo è” – cosa è famiglia e cosa non lo è – e che, anche rassicurata dall’autorità delle scienze biomolecolari, spesso usa con disinvoltura, e qui risiede il paradosso, l’armentario categoriale costruito e poi dismesso proprio dall’antropologia.

Tuttavia, come già successo a proposito del concetto di “cultura” (fonte d’imbarazzo per gli antropologi che hanno contribuito a diffonderlo e miniera d’oro per politici, politologi ed esperti di vario tipo), non c’è alcun bisogno di un’antropologia che reagisca sdegnata all’invasione della sua cittadella da parte dei bruti. Serve, piuttosto, un’antropologia che non sfugga la discussione e non smetta mai di scrutare tanto gli oggetti di suo interesse quanto il modo in cui il senso comune si appropria di essi (e se ne appropria sempre) risignificandoli, modificandoli e tuttavia continuando a percepirli come immobili nel tempo. Solo così, suggerisce Solinas, l’antropologia potrà partecipare da protagonista al dibattito pubblico su temi sensibili e, forte dei suoi princìpi, della sua autorità e del suo approccio transculturale, pronunciarsi sul senso delle cose dandone ragione. E magari, proprio grazie alla sua sensibilità, scorgere prima di altri il ritorno di vecchi fantasmi.

Pur con un occhio rivolto al suo campo etnografico indiano, Solinas concentra la sua attenzione sull’universo valoriale dell’Occidente contemporaneo. Più la famiglia e la parentela cambiano, evolvono, assumono nuove forme e si aprono a vie inaspettate rispetto alla tradizione, più si fanno forti le voci di chi evoca un’idea normativa, oggettiva e reificata della famiglia e della parentela. Probabilmente, afferma Solinas, ciò accade proprio perché il mutamento di ciò che appare solido provoca sempre vertigini e necessità di punti fermi. L’antropologo sardo affronta la questione soffermandosi in particolare su due fenomeni: lo sviluppo delle nuove unioni non istituzionalizzate dalla legge e il crescente successo di un rinnovato “culto dell’ancestralità” alimentato dalle tecnologie digitali e, soprattutto, dalla pratica del DNA consulting.

In entrambi i casi l’autore invita a non sottovalutare l’importanza di un’antropologia attenta alla “normalità” e ai suoi presupposti: non certo, ovviamente, per farsi ventriloquo delle narrazioni approntate dal senso comune, bensì per scorgere, all’interno dell’inevitabile fluire di tutti i fatti umani, atteggiamenti e modalità conoscitive che, in un modo o nell’altro, cercano di scendere a patti col mutamento. In questo senso, l’analisi della famiglia e della parentela diventa un’interessante cartina di tornasole per analizzare l’evoluzione delle diverse concezioni del sé elaborate dalle antropologie spontanee e il modo in cui le culture affrontano il cambiamento: accettandone, in certi segmenti, il divenire o, in altri, comportandosi demartinianamente come se non ci fosse. Seguendo questa linea interpretativa, Solinas attribuisce allo studioso di scienze umane il ruolo primario di osservatore e interprete del senso delle cose, prima ancora di militante che deve deliberare sul reale.

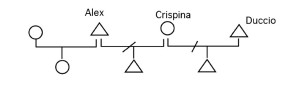

Rappresentazione grafica di “famiglia non convenzionale”: legami di affinità, parentele e semi-parentele tra ex-compagni impegnati in altre relazioni (Schema tratto da Solinas)

Nella prima parte del volume si discute di nuove forme di famiglia e dei legami parentali che ne derivano. Di fronte a fenomeni colti molto spesso nel loro stesso frenetico e disordinato sorgere e avvicendarsi, gli antropologi si trovano in una posizione analoga a quella degli attori sociali da essi studiati: devono fare i conti con griglie interpretative obsolete e saggiarne la plasticità; devono altresì immettere nel loro vocabolario termini e concetti di cui per molto tempo hanno fatto a meno senza grande rammarico.

L’attenta analisi delle attuali dinamiche socio-culturali intorno alla famiglia, dunque, pone agli studiosi non pochi problemi. Davanti ai loro occhi si stagliano unioni di varia natura che si formano e si disfano, legami orizzontali e verticali che generano a loro volta altre relazioni che non possono essere ignorate, anche se magari non c’è un riconoscimento giuridico a sanzionarli. Si può, domanda Solinas, cogliere regolarità e vedere l’ombra di un modello in questo magma apparentemente caotico? Come ci si deve porre, cioè, di fronte a una «varietà polimorfica e mutevole di strutture, se ancora di strutture si può parlare»? Le categorie di “libertà” e “amore” – fino ad oggi evitate, se non derise, dagli antropologi che parlano di famiglia (forse perché troppo in odore di senso comune?) – entrano così prepotentemente in scena e rendono una volta di più inadeguati «i linguaggi formali […] così come i sistemi di rappresentazione grafica che servivano a descrivere le reti di parentela e le genealogie». A loro volta, le traiettorie imprevedibili di «relazioni di convivenza che si formano dopo lo scioglimento d’una unione o di due unioni precedenti» e di «famiglie ricostituite» rivelano la vera posta in gioco (tanto per la scienza quanto per la società in generale): quanto si è disposti a riconoscere «come legittimamente degna di validità scientifica (ma, prima ancora, nel reale) una parentela senza sanzione giuridica né impegno dichiarato»?

A tutta prima potrebbe anche apparire una questione oziosa: se c’è, infatti, una disciplina progressista e aperta nel trattare le nuove forme di famiglia questa, in fondo, non è proprio l’antropologia? E invece si tratta di un interrogativo dirimente per lo studioso dell’ethos culturale. E questo perché fa vibrare dal profondo tutto il suo armamentario categoriale costringendolo a fare i conti con fenomeni complessi che vanno osservati e indagati con grande attenzione. Negare un qualsivoglia carattere di “parentela” a gruppi domestici non riconosciuti dalla legge (e ai relativi rapporti di affinità generati) sarebbe ovviamente privo di senso, ma allo stesso tempo sarebbe altrettanto sbagliato «affermare che, anche se informali, le unioni di coppia valgono esattamente come quelle matrimoniali, che cioè fondano parentela allo stesso modo del loro corrispondente ritualizzato e legittimato».

Per non fare che un esempio: il “cognato” è genericamente il fratello di una donna che si trova in un qualche rapporto amoroso con uomo, oppure un termine che si attiva quando due persone si uniscono in matrimonio? Può cioè darsi affinità anche solo per un «legame d’amore o di convivenza, tenuto al di fuori da ogni riconoscimento, un legame del tutto privato, contingente e virtualmente reversibile»? Anche senza tirare in ballo le coppie omosessuali, ecco che la materia si fa interessante.

Che un antropologo si pronunci favorevolmente al riconoscimento delle nuovi unioni, contro l’atteggiamento oscurantista che continua strumentalmente ad indulgere sul concetto di “famiglia naturale” fondata sul matrimonio, è ovviamente apprezzabile e testimonianza di grande senso civico. Pur tuttavia, dal punto di vista scientifico, la questione non è affatto chiusa. Il confronto con l’idea normativa di famiglia diffuso in una data società (ad esempio quella italiana) torna allora utile per osservare il modo in cui le “famiglie alternative” si collocano nei suoi confronti, spesso modellandosi su di essa, spesso opponendovisi. In ogni caso, data la forza e il peso della tradizione, mai potendo permettersi di ignorarla. E lo sguardo denso dell’antropologia, impegnato a cogliere «non solo le fenomenologie strutturali, i fatti, ma anche i giudizi, gli schemi mentali, i valori praticati che scorrono nella scena del loro esercizio», si mostra particolarmente adatto a cogliere queste sfumature. Il confronto serio con le ragioni del senso comune e la sua concezione di normalità, insomma, si configura come il miglior viatico per l’interpretazione delle nuove normalità che sorgono e si ritagliano un posto in società.

Esempio di genealogia africana tratta dal quaderno di Sœur Comoé raccolto da Armando Cutolo (Immagine in Solinas)

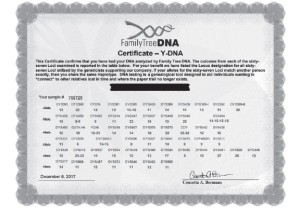

Nella seconda parte del volume il discorso si sposta sui “nuovi miti genealogici” alimentati dalle tecnologie digitali e dal contributo sempre più rilevante delle scienze biomolecolari. Nuovi miti – sembra chiedersi Solinas – o piuttosto vecchi miti? Vecchie metafore risignificate? E con loro, in sordina e abilmente mascherati, antichi e pericolosi fantasmi?

Il nome e il sangue sono segni potenti, veri e propri appigli simbolici di appartenenza. Gli studiosi della parentela lo sanno bene, avendo passato ore e ore ad annotare genealogie e schemi di alleanze o ad ascoltare narrazioni che cercano di catturare e ingabbiare un concetto ineffabile e notoriamente sfuggente – Lévi-Strauss insegna – come l’identità (personale e familiare). Oggi tutto questo armamentario, che sembrava confinato, dal punto di vista degli attori sociali, a luoghi esotici non più battuti (o al mondo perduto delle nostre “culture subalterne”) e, dal punto di vista metodologico-disciplinare, a una fase ormai datata dell’antropologia, sta tornando in auge grazie al decisivo apporto del linguaggio apparentemente neutro e oggettivo della genetica. Ed è curioso osservare come, nell’universo culturale euro-americano, esso faccia (ri)emergere «un serpeggiare e un mitizzare che increspa con una notevole costanza i paesaggi etnici (rimasti nell’ombra o latenti in apparenza) dell’occidente». Al cognome e al sangue delle vecchie narrazioni e dei proverbi popolari si affianca allora il gergo specialistico della genomica: DNA, codici genotipici, frequenze alleliche, aplotipi, cladi e distanze genetiche offrono nuova linfa alla costruzione antropologica del sé (individuale e collettivo) che oggi emerge all’incrocio tra scienza, mito e senso comune.

Anche in questo caso l’antropologo attento, che ne ha viste tante e conosce a menadito il passato della sua disciplina, è sovente in grado di scorgere continuità e ricorrenze: strutture significanti. Osserva con interesse, ad esempio, che sotto la lente oggettivante della biologia il rapporto tra viventi e antenati lontanissimi è tanto inventato (inferito cioè a partire dai dati genetici dell’oggi) quanto lo era nei racconti degli anziani informatori che un tempo declamavano oralmente (e modificavano) le proprie genealogie agli etnografi desiderosi di conoscenza. E anche in questo caso, tuttavia, farebbe bene a non ignorare ciò che vede, né a volgergli le spalle; e semmai a chiedersi da dove arrivi questo bisogno di affermare obiettivamente (attraverso il corroborante ricorso al discorso biomolecolare) l’appartenenza identitaria a un noi che spesso affonda le sue radici nella notte dei tempi. Un noi in cui i nomi stessi delle singole unità si perdono, scompaiono, lasciando il posto a segni genotipici invisibili e (ma) indiscutibili.

Il DNA assume infatti la «potenza simbolica di un paradigma totalitario»: da una parte, risignificando le metafore evocate dal nome e dal sangue, oggettiva il legame parentale estendendolo nello spazio e, soprattutto, nel tempo con una potenza che nessuna tecnologia retorica ha mai posseduto; dall’altra conserva alcuni presupposti dei vecchi simboli e spiana più o meno consapevolmente la strada a un “revival parentalista” (ricorso ai concetti di purezza, l’idea di discendenza in linea maschile, etc.) che non può essere sottovalutato. L’apparato scientifico immesso acriticamente nel discorso comune, insomma, può sempre dare adito a pericolosi e surrettizi ritorni di spettri categoriali – le razze – che sembravano essere stati definitivamente battuti dalla scienza e dalla storia. Che cosa devono fare gli antropologi della parentela di fronte a questo scenario?

«[…] voltare le spalle al pericolo, ritirarci nei territori più sicuri della cultura e rafforzare le nostre difese, dicendo e ripetendo che i legami di parentela non hanno nulla di naturale che sono pure convenzioni simboliche e che variano all’infinito da una società all’altra? Che insomma, padre, figlio, nipote, cugino ecc. sono solo nomi di rapporti costruiti nella mente degli uomini che li usano, e che non contengono alcun reale fondamento biologico, anzi che la veste biologica di cui sono ricoperti risponde a una sorta di artefatta illusione collettiva, una fictio che tutti professano e che solo gli antropologi sono capaci di smascherare?»

Oppure

«cercare di ascoltare la voce di coloro che […] sembrano raccogliere senza troppi scrupoli i termini e i concetti che un tempo noi antropologi abbiamo usato e perfezionato: quello di lignaggio, quello di ancestry, quello di genealogia?»

Solinas non fornisce risposte definitive, ma invita gli antropologi a non lasciare interamente ad altri il compito di discutere di questi aspetti, dal momento che «non basta esorcizzare un’illusione per cancellare di colpo ciò che quella illusione ricopre o, sia pure, maschera». Nel cuore del (post)moderno e laico mondo occidentale, all’incrocio tra «desideri d’ancestralità, emozioni, proiezioni identitarie fra mito e scienza», c’è infatti un terreno di ricerca in cui l’antropologia può essere, oltre che fine interprete delle società, anche vigile sentinella. Qui sta il suo valore aggiunto. E qui sta, a mio avviso, uno degli sviluppi più interessanti degli interrogativi posti da Solinas.

Perseguire un’antropologia del senso comune allora, non vuol dire rinunciare alla vocazione critica della disciplina per inseguire un illusorio, e insidioso, appiattimento sul punto di vista nativo (chiunque sia il nativo in questione). Significa, semmai, scendere nell’arena pubblica senza atteggiamenti elitari, dopo aver cioè indagato quel che gli esseri umani fanno e pensano (e/o credono di fare) e, soprattutto, dopo aver osservato come certi simboli (certe metafore) possano cambiare nel tempo pur restando immutati.

Dialoghi Mediterranei, n. 48, marzo 2021

Note

[1] Geertz, nel suo lavoro, non usa esattamente il termine “plasticità” per riferirsi alla capacità del senso comune di evolversi nel tempo pur dando l’impressione di essere sempre uguale a se stesso. Utilizza, piuttosto, i concetti di «naturalezza», «praticità», «leggerezza», «mancanza di metodo» e «accessibilità» (Geertz 1988: 107-115).

Riferimenti bibliografici

Geertz C. 1988, Il senso comune come sistema culturale, in Antropologia interpretativa, Il Mulino, Bologna.

Solinas P. 2020, Lettere dagli antenati. Famiglie, genti, identità, Rosenberg & Sellier, Torino.

______________________________________________________________

Dario Inglese, ha conseguito la laurea triennale in Beni Demo-etnoantropologici presso l’Università degli Studi di Palermo e la laurea magistrale in Scienze Antropologiche ed Etnologiche presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca. Si è occupato di folklore siciliano, cultura materiale e cicli festivi. A Milano, dove insegna in un istituto superiore, si è interessato di antropologia delle migrazioni e ha discusso una tesi sull’esperimento di etnografia bellica Human Terrain System.

______________________________________________________________