per la scuola

di Chiara Amoruso

Il problema di partenza: i ragazzi non sanno scrivere

Nell’ultimo numero di Dialoghi Mediterranei (n. 53, gennaio 2022), tra le tante interessanti questioni, è stata sollevata e ampiamente sviscerata quella delle basse competenze di scrittura, e più in generale di concettualizzazione, con cui molti studenti approdano nelle università (Fabio Dei, Ancora sul saper scrivere all’Università. La scuola progressista e i suoi critici) pur avendo attraversato, con maggiore o minore profitto, i 13 anni di scuola che vanno dalle elementari alle superiori.

«Nella mia esperienza, una buona maggioranza degli studenti iscritti a corsi di laurea triennale nei campi umanistici (cioè corsi che dovrebbero avere nella padronanza linguistica il loro punto di forza) non appare in grado di esprimere per iscritto (spesso anche oralmente) le proprie idee, o i contenuti appresi nello studio, in modo chiaro, comprensibile e corretto».

Se poi guardiamo il dato in una prospettiva storica, si dovrà ammettere che negli ultimi decenni c’è stato un progressivo e generale abbassamento delle competenze e che questo abbassamento va di pari passo con la formazione di una scuola sempre più democratica e inclusiva. Che fra i due dati ci sia una relazione è del tutto plausibile: ogni allargamento, di per sé, comporta il rischio di un abbassamento della qualità ma è appunto un rischio e non una necessità fatale, un rischio che si doveva evitare o almeno ridurre al minimo.

Nelle righe che seguono cercherò di presentare la mia analisi del problema provando a individuare le scelte, ma più spesso le non-scelte, che negli anni hanno condotto a questo risultato per niente scontato nonché le importanti responsabilità che ricadono su tutti gli operatori della scuola. Inoltre, cercherò di mettere in luce un secondo aspetto meno evidente della relazione esistente tra scuola inclusiva e abbassamento delle competenze. Una scuola inclusiva, infatti, richiede una formazione specifica degli insegnanti che devono gestirne le sfide. Tale formazione specifica non è avvenuta come non è avvenuta, del resto, quella di base.

I ragazzi non sanno scrivere perché nessuno glielo insegna

I ragazzi non sanno scrivere perché nessuno glielo insegna

La mia idea è semplice, forse banale. Molti ragazzi non sanno scrivere perché nessuno glielo ha insegnato, almeno non in modo diretto. Molto meno banale è chiedersi perché a scuola la competenza di scrittura non venga quasi mai resa oggetto di percorsi didattici espliciti e pianificati.

La questione è annosa ed è una di quelle più segnalate da chi si occupa di scuola e di didattica. Già Don Milani, nel lontano 1967, l’aveva fotografata con chiarezza graffiante: gli insegnanti tendono a considerare l’abilità di scrittura come un talento innato. L’unico intervento che fanno sugli elaborati degli studenti, oltre naturalmente a bollarli con un voto, è di apporre commenti generici e provocatori, che infatti provocano di tutto (fastidio, rabbia, abbassamento dell’autostima) in chi li riceve fuorché la spinta o l’indicazione verso un miglioramento.

«C’è una materia che non avete nemmeno nel programma: arte dello scrivere.

Basta vedere i giudizi che scrivete sui temi. Ne ho qui una piccola raccolta.

Sono constatazioni, non strumenti di lavoro.

“Infantile. Puerile. Dimostra immaturità. Insufficiente. Banale”. Che gli

serve al ragazzo di saperlo? Manderà a scuola il nonno!

“Contenuto scarso. Concetto modesto. Idee scialbe. Manca la

reale partecipazione a ciò che scrivi”. Allora era sbagliato il tema.

Oppure: “Cerca di migliorare la forma. Forma scorretta. Stentato. Non

chiaro. Non costruito bene. Varie improprietà. Cerca d’essere più semplice.

Il periodare è contorto. L’espressione non è sempre felice. Devi controllare

di più il tuo modo di esprimere le idee”. Non gliel’avete mai insegnato,

non credete nemmeno che si possa insegnare.

Consegnandomi un tema con un quattro lei mi disse: “Scrittori si nasce,

non si diventa”. Ma intanto prende lo stipendio come insegnante d’italiano.

L’arte dello scrivere si insegna come ogni altr’arte».

Leggendo questo scritto di 55 anni fa non si può dire di non sentirne la distanza, sia dall’ideologia classista che dominava ancora la scuola pubblica sia dalla concezione didattica sottesa a quelle parole. Nessun insegnante oggi dichiarerebbe che insegnare a scrivere non fa parte dei suoi compiti, né tantomeno che non si possa fare. Ma, se è onesto, dichiarerà anche che non lo sa fare.

Leggendo questo scritto di 55 anni fa non si può dire di non sentirne la distanza, sia dall’ideologia classista che dominava ancora la scuola pubblica sia dalla concezione didattica sottesa a quelle parole. Nessun insegnante oggi dichiarerebbe che insegnare a scrivere non fa parte dei suoi compiti, né tantomeno che non si possa fare. Ma, se è onesto, dichiarerà anche che non lo sa fare.

Infatti, il nocciolo del problema è rimasto. Gli insegnanti hanno tutti aderito a una ideologia inclusiva ma continuano a sentirsi disarmati di fronte ai bisogni dei ragazzi che provengono da contesti deprivati. In altre parole, siamo andati molto avanti in termini teorici e di consapevolezza ma molto poco sul fronte delle competenze e della prassi. E questo vale per tutte le discipline e per tutti i settori della didattica.

Nei due paragrafi successivi, allargherò lo sguardo alla didattica in generale perché questo costituisce il quadro più ampio in cui inserire anche il problema della scrittura.

L’idea di competenza didattica fa fatica a entrare nella scuola

Scorrendo le circolari e le indicazioni ministeriali che riguardano il mondo della scuola, si coglie una buona prontezza nel recepire i nuovi indirizzi pedagogici e didattici elaborati a livello internazionale. Nelle Indicazioni nazionali del 2012 si legge, per esempio:

«Lo studente è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi. In questa prospettiva, i docenti dovranno pensare e realizzare i loro progetti educativi e didattici non per individui astratti, ma per persone che vivono qui e ora, che sollevano precise domande esistenziali, che vanno alla ricerca di orizzonti di significato».

Proseguendo si parla di formazione del gruppo e di gestione dei conflitti, di intelligenza emotiva, di interculturalità, di integrazione dei saperi, di cittadinanza globale e di nuovo umanesimo. Di pari passo con le sollecitazioni delle indicazioni ministeriali, le programmazioni e le relazioni degli insegnanti si riempiono di propositi pedagogici all’avanguardia e di etichette didattiche inglesizzanti che corrispondono ai metodi più innovativi: cooperative learning, project work, problem solving, learning by doing, peer education, flipped classroom. Ma i buoni propositi non sempre si trasferiscono nella pratica didattica.

Proseguendo si parla di formazione del gruppo e di gestione dei conflitti, di intelligenza emotiva, di interculturalità, di integrazione dei saperi, di cittadinanza globale e di nuovo umanesimo. Di pari passo con le sollecitazioni delle indicazioni ministeriali, le programmazioni e le relazioni degli insegnanti si riempiono di propositi pedagogici all’avanguardia e di etichette didattiche inglesizzanti che corrispondono ai metodi più innovativi: cooperative learning, project work, problem solving, learning by doing, peer education, flipped classroom. Ma i buoni propositi non sempre si trasferiscono nella pratica didattica.

La scuola, in effetti, sembra caratterizzata da una notevole dicotomia tra intenzioni e applicazioni, tra buoni principi e prassi. Una dicotomia che dipende in buona parte dalle grosse carenze nella formazione. Si coglie, invero, un dato paradossale: gli insegnanti, in genere, non sono esperti di didattica, cioè non sono stati formati nell’insegnamento di una disciplina ma solo nella disciplina stessa. La separazione tra scuola e didattica emerge in maniera clamorosa se pensiamo che nelle scuole statali non esiste la figura del coordinatore didattico né sono dichiarati in modo preciso gli indirizzi metodologici che la scuola segue, fatte salve quelle dichiarazioni di intenti viste sopra. Talvolta sembra che la “libertà di insegnamento” sancita nell’articolo 33 della Costituzione possa dare legittimazione ad azioni didattiche poco pianificate e poco definite che si realizzano nel segreto delle singole aule.

Certo non sono mancati e non mancano gruppi di ricerca e sperimentazione che promuovono una didattica alternativa, ancorata a chiari principi pedagogici. Basti ricordare le continue elaborazioni ed esperienze promosse dall’MCE fin dal 1951, dal Giscel e dal Cidi a partire dagli anni ’70, o dalla casa laboratorio di Cenci, giusto per citarne alcuni. Ma le ricadute della loro attività sembrano rimanere episodiche o confinate in determinati contesti. Le numerose realtà virtuose che esistono anche dentro la scuola sono promosse da singoli docenti o da singoli gruppi che non riescono a diventare vettori di un rinnovamento più diffuso e che anzi, spesso, sono guardati con sospetto anche dai colleghi più vicini.

In definitiva, i docenti non vengono formati in modo massiccio e capillare e con l’istituzione delle Scuole di specializzazione all’insegnamento secondario (SSIS) nel 1998, anche il Ministero cerca di dare una risposta a tale carenza. Dopo centoquarant’anni di scuola italiana, ci si rendeva conto che la conoscenza di una disciplina non ha niente a che vedere con la competenza didattica, che aver conseguito una laurea in una determinata materia e aver superato un concorso per verificarne la padronanza non poteva essere un titolo sufficiente per insegnarla. Si ammetteva che gli insegnanti, in quanto tali, devono essere esperti di pedagogia e di didattica oltre che degli argomenti della loro materia.

In definitiva, i docenti non vengono formati in modo massiccio e capillare e con l’istituzione delle Scuole di specializzazione all’insegnamento secondario (SSIS) nel 1998, anche il Ministero cerca di dare una risposta a tale carenza. Dopo centoquarant’anni di scuola italiana, ci si rendeva conto che la conoscenza di una disciplina non ha niente a che vedere con la competenza didattica, che aver conseguito una laurea in una determinata materia e aver superato un concorso per verificarne la padronanza non poteva essere un titolo sufficiente per insegnarla. Si ammetteva che gli insegnanti, in quanto tali, devono essere esperti di pedagogia e di didattica oltre che degli argomenti della loro materia.

Ma è stata una grande occasione mancata dal momento che le lezioni delle SSIS venivano tenute da professori universitari che per lo più non erano mai entrati nelle classi scolastiche e che hanno riproposto più o meno gli stessi contenuti dei corsi di laurea soltanto in formato ridotto e con l’aggiunta di un taglio epistemologico. Le Scuole di Specializzazione all’Insegnamento furono poi soppresse nel 2009 e sostituite dal TFA (Tirocinio Formativo Attivo), a sua volta soppresso nel 2017 per essere rimpiazzato dal FIT (Formazione, Inserimento, Tirocinio) che di fatto non è mai partito. In definitiva, dopo un ventennio di tentativi falliti di istituzionalizzare e rendere omogenea la formazione pre-ruolo dei docenti, dal 2018 si è ritornati al punto di partenza: il concorso abilitante.

Rimane però la formazione in servizio, resa “obbligatoria, permanente e strutturale” dalla legge 107 del 2015. A una formazione che almeno nelle premesse doveva assicurare delle basi comuni a tutti i docenti è stata quindi sostituita l’idea del “menu formativo”, cioè l’offerta annuale di una miriade di corsi sui più svariati argomenti, tenuti da numerosi enti accreditati che offrono standard di qualità anche molto diversi. La scelta da parte del docente, poi, non è dettata tanto da criteri tematici, quanto piuttosto da considerazioni logistiche, economiche e di organizzazione dei tempi. Lo scopo infatti è assolvere a un dovere piuttosto che colmare un bisogno e anche sul “dovere” c’è largo margine di interpretazione dal momento che la legge non definisce un monte ore annuale obbligatorio né stabilisce delle penalità per chi non assolve l’obbligo.

La parabola appena descritta dei tentativi falliti di rendere strutturale la formazione pre-ruolo poi terminata nella solita frammentazione e episodicità di iniziative individuali è paradigmatico direi dell’incredibile idiosincrasia pedagogico-didattica che ancora oggi caratterizza la scuola nel suo complesso.

Intanto, la scuola diventa sempre più inclusiva

Di pari passo con il dichiarato rinnovamento metodologico e con l’immobilismo delle pratiche, si è fatta strada con incessante e instancabile determinazione la sacrosanta idea della scuola inclusiva. Prima l’unificazione della scuola media (L. 1859 del 1962), poi l’inserimento e l’integrazione dei disabili (L. 517 del 1977), l’integrazione degli stranieri (Linee guida per l’integrazione degli alunni stranieri del 2006), fino ad arrivare alla legge sui BES (L. 170/2010). Integrare, pardon, includere (vista come ultima frontiera dell’integrazione) è diventato un principio assoluto che però si concretizza a volte in scelte meramente formali. Alcuni presidi impartiscono ai propri insegnanti un’indicazione chiara che non ammette deroghe: nessun ragazzo deve mai uscire dalla classe per lavorare in modo separato. Anche i ragazzi con deficit cognitivi importanti (o anche quelli stranieri con competenze linguistiche ancora molto basse) che hanno evidentemente bisogno di seguire un percorso differenziato, devono stare in classe. E così succede che l’inclusione si traduca a volte in una gara di volumi tra l’insegnante curricolare e quello di sostegno per farsi sentire dagli alunni a cui si rivolgono, con grande danno per tutti.

Corollario di questo sempre più marcato orientamento inclusivo è stato che la scuola non deve bocciare perché bocciare significa aver fallito nel tentativo di dare le stesse opportunità agli studenti che partono da uno svantaggio. Ma per gestire una scuola inclusiva ci vuole molta più preparazione, oltre che spazi e strumenti adeguati.

«… i ragazzi che non volete. L’abbiamo visto anche noi che con loro la scuola diventa più difficile. Qualche volta viene la tentazione di levarseli di torno. Ma se si perde loro, la scuola non è più scuola. È un ospedale che cura i sani e respinge i malati» (Lettere ad una professoressa)

In alcune nazioni d’Europa, come la Svezia e la Finlandia, nelle scuole collocate in quartieri a rischio il ministero investe di più nelle strutture e nello stipendio degli insegnanti, ci sono docenti iper-specializzati e iper-motivati che scelgono quel tipo di scuola perché hanno le competenze per affrontare le sfide che propone. Al contrario, in molte scuole delle periferie italiane c’è un tasso di ricambio degli insegnanti paragonabile soltanto a quello degli alunni dispersi. In quelle scuole vanno gli insegnanti più giovani con un punteggio basso, in attesa di fare alzare il punteggio e trasferirsi alla prima occasione.

La scuola inclusiva ha agito come un esplosivo dentro lo smarrimento metodologico che caratterizza la scuola. Gli insegnanti, già poco formati in generale, si sono trovati di fronte a sfide sempre più ardue che si possono riassumere in un’unica immagine: in una classe convivono giustamente insieme ragazzi con deficit cognitivo, ragazzi stranieri per nulla o poco competenti della lingua italiana, ragazzi con disturbi specifici dell’apprendimento (dislessici, per esempio), ragazzi provenienti da contesti anche culturalmente poveri e infine ragazzi con intelligenza vivace e retroterra culturale forte (le cosiddette eccellenze). All’insegnante è richiesto non solo di essere competente in ciascuno di questi profili ma anche di saperli gestire nello stesso spazio e nello stesso tempo, differenziando metodi e materiali, attuando una didattica personalizzata.

Inoltre, sempre secondo i dettami della scuola inclusiva, i ragazzi del primo ciclo di istruzione non possono essere fermati (lo chiarisce con forza il Decreto legislativo 62/2017) se non in casi eccezionali e con il voto unanime del Consiglio di classe. È compito degli insegnanti mettere in atto tutte le strategie che conoscono per recuperare lo svantaggio di ogni singolo allievo, se non ci riescono devono motivare il fallimento. Ma come si può non bocciare senza aver migliorato l’azione didattica? Qual è l’unica soluzione che un insegnante con competenze insufficienti può trovare per includere gli alunni con competenze insufficienti, cioè per non bocciarli? Aumentare i suoi voti falsando le carte. Non c’è altra soluzione.

La didattica della scrittura: il nodo più difficile da sciogliere

La didattica della scrittura: il nodo più difficile da sciogliere

Ritornando alla scrittura, non c’è dubbio che tra le diverse abilità di base, questa costituisce certamente uno dei nodi più problematici. E su questo fronte negli ultimi 60 anni non è cambiato molto. Io, per esempio, ho completato il mio percorso di studi con la laurea in lettere, senza aver mai fatto l’esperienza di un percorso didattico sulle tecniche di scrittura (ma potrei dire lo stesso delle mie figlie). Ho ricevuto la mia prima e ultima indicazione di metodo in terza elementare: leggete bene il titolo, scrivete prima un inizio, proseguite con uno svolgimento e concludete con una conclusione.

Certo, con la scrittura me la sono sempre cavata bene, al contrario di molti miei compagni. Figlia di un insegnante mezzo poeta e mezzo giornalista, avevo sviluppato questa competenza per semplice esposizione senza mai prendere consapevolezza dei meccanismi su cui si basava. In fondo, senza averlo mai chiarito a me stessa, ero anch’io convinta che la buona scrittura fosse un talento, qualcosa con cui si nasce o che si respira in famiglia nei primi anni di vita.

Il mio primo corso di scrittura mi è capitato per caso dopo la laurea. Era un gruppo di formatori del SIS (Servizio di Italiano Scritto) fondato da Francesco Bruni all’interno dell’Università di Ca’ Foscari nel 1997. Mi sono iscritta al laboratorio un po’ per curiosità e un po’ per dovere nei confronti di chi l’aveva organizzato. E invece, quel laboratorio fu come uno squarcio nella tela nera. Improvvisamente cominciai a vedere quello che prima riconoscevo solo al tatto. I meccanismi di coesione, la coerenza della struttura concettuale, i connettivi, i registri, le intenzioni dell’autore e le aspettative del destinatario. Fu un esercizio in particolare a cambiare completamente il mio sguardo sui testi: il riassunto con cambio di taglio. Prima di quel momento avevo sempre disprezzato i riassunti. A scuola li faceva (o credeva di farli) chi non sapeva studiare ricopiando una dietro l’altra le frasi sottolineate dal libro.

Adesso, per la prima volta, mi trovavo davanti a un riassunto scientificamente inteso. E con cambio di taglio, per giunta. Se a un testo cambiamo il titolo, ci accorgiamo che non funziona più. Per ridargli coerenza bisogna individuare i singoli concetti, separarli, ricombinarli e riordinarli, talvolta riselezionarli, secondo il nuovo scorcio tematico.

Naturalmente, anche in questo settore, gruppi di insegnanti e ricercatori riuniti in associazioni e organizzazioni di pregio largamente riconosciuto non si sono risparmiati nell’organizzare sperimentazioni, convegni, corsi di formazione. E le pubblicazioni sono innumerevoli. Anna Rosa Guerriero, Rosa Calò, Emanuela Piemontese, Adriano Colombo, tanto per fare i nomi di alcuni studiosi del Giscel che stanno continuando con grande coerenza la lezione di Tullio De Mauro. Ma ancora una volta questa frenetica attività di ricerca e sperimentazione non riesce a penetrare nel tessuto della scuola, se non attraverso le diciture da apporre nei documenti di programmazione. Le articolate griglie di valutazione che distinguendo vari livelli e parametri (ortografia, morfosintassi, testualità) sostituiscono il voto unico da attribuire agli elaborati sono un esempio lampante di come si può cambiare il risultato del processo senza cambiare il processo.

E anche in questo settore abbiamo assistito a partenze e ritorni che puntano il dito verso un fallimento senza attuare misure valide per sanarlo. Si preferisce cioè cambiare le regole che cercare di capire perché quelle vecchie non hanno funzionato: ne sono un esempio le riforme dell’esame di stato. La legge n. 425 del 1997 aveva intaccato per la prima volta il monopolio assoluto del “tema”, cioè di quel genere testuale che consiste nello «scrivere quattro pagine su qualcosa che non si sa» e «che esiste solo nella scuola o in quei rituali artificiali che sono i concorsi pubblici» (Pallotti 2002: 124). Con questa riforma era stata introdotta l’idea di scrittura documentata, cioè di una scrittura molto più simile a quella che si richiede negli ambienti professionali. Questa idea, che sembrava andare nella direzione giusta, è stata però annullata dalla più recente riforma del 2018.

E anche in questo settore abbiamo assistito a partenze e ritorni che puntano il dito verso un fallimento senza attuare misure valide per sanarlo. Si preferisce cioè cambiare le regole che cercare di capire perché quelle vecchie non hanno funzionato: ne sono un esempio le riforme dell’esame di stato. La legge n. 425 del 1997 aveva intaccato per la prima volta il monopolio assoluto del “tema”, cioè di quel genere testuale che consiste nello «scrivere quattro pagine su qualcosa che non si sa» e «che esiste solo nella scuola o in quei rituali artificiali che sono i concorsi pubblici» (Pallotti 2002: 124). Con questa riforma era stata introdotta l’idea di scrittura documentata, cioè di una scrittura molto più simile a quella che si richiede negli ambienti professionali. Questa idea, che sembrava andare nella direzione giusta, è stata però annullata dalla più recente riforma del 2018.

Cosa è cambiato, dunque, dai tempi in cui scriveva Don Milani a oggi? La scuola è diventata meno selettiva, su questo non c’è dubbio, ma è diventata anche più capace di “rimuovere gli ostacoli e le disparità iniziali”? La fotografia che confronta il prima e il dopo è alquanto sconfortante. Prima, gli insegnanti nel trovarsi di fronte alunni provenienti da contesti culturalmente deprivati e non sapendo come risolvere il problema decretavano a voce squillante con arroganza e fatalismo che quegli alunni non sapevano scrivere. E li bocciavano. Era la scuola selettiva. Nella scuola di oggi, gli insegnanti che si trovano di fronte alunni provenienti da contesti culturalmente deprivati e che non sanno come risolvere il problema, bisbigliano tra di loro nei corridoi con lo stesso fatalismo che quegli alunni non sanno scrivere. Ma poiché non possono bocciarli, falsano le carte e li promuovono. È la scuola inclusiva.

In definitiva, è vero che la scuola inclusiva ha prodotto un drastico e generalizzato abbassamento delle competenze ma questo non è avvenuto per una naturale conseguenza del processo di democratizzazione. Non si può e non si deve paragonare la scuola democratica alla società di massa. L’inclusione ha rivelato con forza i deficit formativi degli insegnanti, la mancanza di una chiara volontà da parte del ministero di fornire ai docenti delle competenze didattiche basate su precisi e dichiarati indirizzi pedagogici. È avvenuto così che la scuola dell’inclusione si è trasformata nella scuola che non boccia, che non boccia gli alunni per non bocciare se stessa.

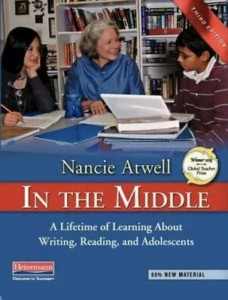

Ma voglio terminare con una nota positiva. Recentemente un gruppo di insegnanti provenienti da ogni ordine di scuola si sta facendo promotore della diffusione della lettura e della scrittura in classe e di un modello per l’apprendimento sistematico ed efficace delle relative competenze che si chiama Writing and Reading Workshop. È stata per prima un’insegnante di scuola media, Jenny Poletti Riz, che ha riprodotto in Italia il metodo ideato dal Teachers College della Columbia University e poi sperimentato e riadattato dalla maestra Nancie Atwell (vedi il suo libro In the middle del 2014). Sul loro ricco e sempre aggiornato sito si legge:

«Seguendo strade anche molto diverse, tutti noi, ad un certo punto del nostro cammino professionale, siamo arrivati alle medesime riflessioni: nella scuola italiana il tempo dedicato alla scrittura e alla lettura è sempre troppo poco e viziato da consegne quasi sempre astratte (il tema) che nulla hanno a che fare con il processo di scrittura autentico; la valutazione è incentrata principalmente sul prodotto e non sul processo; gli studenti hanno scarsissime possibilità di scelta e non sono realmente registi del proprio percorso di crescita».

Ancora una volta, un’iniziativa dal basso supplisce i vuoti dell’azione ministeriale e deve poi spesso lottare contro le inadeguatezze strutturali e le resistenze culturali di una scuola che non crede in se stessa. Eppure, questa esperienza sta avendo un riscontro molto ampio tra gli insegnanti. Il gruppo di formatori è arrivato in poco tempo a contare 18 persone, tutti insegnanti che già applicano il metodo nelle loro classi da 3-4 anni. Vengono proposti a rotazione dei corsi di formazione in presenza o a distanza che raggiungono sempre il massimo numero di iscritti da tutte le regioni italiane e da tutti gli ordini di scuola. Forse i tempi sono maturi perché il senso di frustrazione degli insegnanti di lettere si traduca in energia di rinnovamento, in un fiume in piena che possa cambiare dal di dentro un mondo che si ostinava da decenni a rimanere uguale, assicurandosi solo di cambiare di tanto in tanto l’intonaco alla facciata.

Dialoghi Mediterranei, n. 54, marzo 2022

Riferimenti bibliografici

Atwell N. (2014), In the Middle: A Lifetime of Learning About Writing, Reading, and Adolescents, Heinemann.

Bruni F. et alii (2002), Manuale di scrittura e comunicazione. Per la scrittura personale, per la scuola, per l’Università, Zanichelli, Bologna.

Calò R. (a cura di, 2003), Scrivere per comunicare inventare apprendere, Franco Angeli, Milano.

Colombo A. (2008), Il curricolo e l’educazione linguistica. Leggere le nuove indicazioni, Franco Angeli, Milano

Guerriero, A.R. (a cura di, 2002), Laboratorio di scrittura, La Nuova Italia, Firenze.

Pallotti G. (2002), in Guerriero, A.R. (a cura di), Laboratorio di scrittura, La Nuova Italia, Firenze

Piemontese E. (a cura di, 2000), I bisogni linguistici delle nuove generazioni, La Nuova Italia, Firenze.

Poletti Riz J. (2017), Scrittori si diventa, Erickson, Milano.

Scuola di Barbiana (1967), Lettera a una professoressa, Libreria Editrice Fiorentina.

________________________________________________________

Chiara Amoruso, insegna italiano, storia e geografia in una scuola media di Palermo. Fino al 2012 ha collaborato a tempo pieno con la Scuola di Italiano per Stranieri dell’Università di Palermo occupandosi in particolare di didattica delle discipline scolastiche a studenti non italofoni. Nell’ambito di tale interesse ha pubblicato articoli, tenuto corsi di formazione e coordinato progetti per l’integrazione scolastica di alunni stranieri. Nel 2010 ha pubblicato per la casa editrice Palumbo il libro In parole semplici. La riscrittura funzionale dei testi nella classe plurilingue. Oggi collabora con l’Università a tempo parziale svolgendo docenze nel Master di “Teoria, progettazione e didattica dell’italiano come lingua seconda e straniera” e conducendo laboratori teatrali con finalità sociali.

______________________________________________________________