di Leo Di Simone

Una corrispondenza che si affaccia sul mysterium iniquitatis, tenebroso e terribile, capace di inquietare le nostre coscienze, ma anche capace di accendere una luce di speranza dentro l’oscurità: è la lettera “oltre il tempo” che la mistica Anna Maria Cànopi scrive ad Edith Stein il 9 agosto del 2000, anniversario della morte dell’ebrea, filosofa, monaca carmelitana consumata dalle fiamme del crematorio di Auschwitz nel 1942, in odio alla sua appartenenza al popolo di Israele non meno che alla sua radicale fisionomia cristiana e all’audacia del suo pensiero indagatore dell’essere umano. Pochi conoscono a fondo il percorso esistenziale travagliato di questa “ebrea tedesca”, come amava definirsi sottolineando la sua inculturazione profonda nella Germania imperiale-prussiana dove Bismark aveva inculcato nei giovani il senso d’orgoglio dell’essere “tedeschi”.

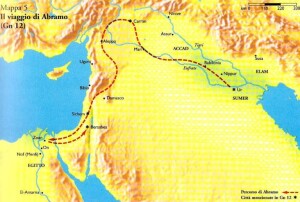

In questo orgoglio la giovane Edith era cresciuta, forte anche del suo agnosticismo e dalla distanza presa dalla fede giudaica dei suoi padri che valuterà, dopo la sua conversione al cristianesimo, come propedeutica al compimento in Cristo. Percorso esistenziale lungo e complesso quello della Stein, un esodo da sé che qui rammentiamo solo per tentare una delucidazione del mistero di Israele in quanto popolo che storicamente ha fatto della sua “elezione” il suo vanto e la sua stessa nemesi, la sua identità e la sua contraddizione e del viaggio verso la “terra promessa” un’utopia spirituale lentamente trasformatasi in volontà di supremazia politica.

Anna Maria Cànopi, monaca benedettina, scrittrice e poetessa scrive ad Edith, elevata nel 1998 agli onori degli altari come Santa Teresa Benedetta della Croce e proclamata compatrona d’Europa, e le ricorda il giorno della sua nascita quale presagio della sua immolazione: Edith, infatti, era nata nel grande giorno del Kippur, giorno di digiuno per l’espiazione dei peccati commessi dal popolo che si concludeva col rito della cacciata nel deserto del capro espiatorio. «Assumendo tutti quelli della tua carne e del tuo sangue – le ricorda la Cànopi – trasformavi così in un grande olocausto di propiziazione il rogo sterminatore. Eri, come Gesù, il mite agnello che si faceva carico dei peccati di tutti per distruggere l’odio umano nel fuoco della carità divina». Ad Auschwitz, purtroppo, «non avvenne quello che secondo il midrash, accadde durante il sacrificio di Isacco, quando il Santo vide che il padre e il figlio avevano un cuore solo, una uguale volontà di obbedirgli: “e sgorgarono lacrime dagli occhi di Abramo e caddero su Isacco, e da Isacco caddero sulla legna che subito fu inondata dalle lacrime”. E il fuoco si spense. Quante lacrime ci sarebbero volute per spegnere il fuoco di Auschwitz-Birkenau e di tanti altri luoghi di sterminio?» [1].

Ricorda la monaca alla santa il silenzio e l’impotenza di Dio nell’ora della Shoah, dello sterminio freddo e razionale, e la memoria che oggi se ne fa con dolore e indignazione, e non senza risentimenti e desideri di vendetta perché «troppo inconcepibile e inaccettabile è infatti l’iniquità commessa: un fatto che ha ferito a morte non solo milioni di ebrei, ma tutta l’umanità e, prima di tutto, il cuore stesso di Dio» [2]. «Edith, ora tu sai, tu comprendi, ciò che per noi rimane ancora oscuro, tu vedi tutto dispiegato il mistero della storia di Israele e anche della storia della Chiesa e di tutti i popoli della terra» conclude la Cànopi, affermando che «dopo Auschwitz si impone una nuova teologia» [3].

Ricorda la monaca alla santa il silenzio e l’impotenza di Dio nell’ora della Shoah, dello sterminio freddo e razionale, e la memoria che oggi se ne fa con dolore e indignazione, e non senza risentimenti e desideri di vendetta perché «troppo inconcepibile e inaccettabile è infatti l’iniquità commessa: un fatto che ha ferito a morte non solo milioni di ebrei, ma tutta l’umanità e, prima di tutto, il cuore stesso di Dio» [2]. «Edith, ora tu sai, tu comprendi, ciò che per noi rimane ancora oscuro, tu vedi tutto dispiegato il mistero della storia di Israele e anche della storia della Chiesa e di tutti i popoli della terra» conclude la Cànopi, affermando che «dopo Auschwitz si impone una nuova teologia» [3].

Per noi che assistiamo impotenti in questi eterni giorni ai massacri in Palestina, ad una Shoah non razionale quanto la precedente e tuttavia sempre più oscura alla ragione, al rogo che necessiterebbe di un mare di lacrime per essere spento, l’asserzione di Anna Maria Cànopi suona come un invito pressante a sondare il “mistero” di Israele, nome che oggi non suona più elezione ma distruzione e abominio, ferita volontariamente inferta al cuore di Dio. Non è, l’orrore in corso, simile alla Shoah per la sua cruenza, e anzi più odioso in quanto perpetrato sotto gli occhi di un mondo assente e non ferito al cuore come Dio? Un mondo che annovera Israele tra le sue potenze, tra le nazioni forti e battagliere, senza conoscere ciò che questo nome significa veramente nei testi che ne hanno raccontato la genesi, nei racconti biblici che l’hanno descritto come una patria spirituale. È stata forse revocata l’elezione ad Israele o è stata da esso stesso equivocata, fino al presente, e svuotata del suo vero significato?

«Siamo alla ricerca di vie nuove che ci consentano di sfuggire al luogo chiuso della nostra condizione che ci aprano gli orizzonti senza frontiere ai quali aspiriamo per un’umanità pacificata e riconciliata» scriveva l’ebreo André Chouraqui nella sua celebre Lettera a un amico arabo, ricordando i giorni felici della loro infanzia a Gerusalemme prima che scoppiasse la “guerra dei sei giorni” nel 1967. Li accomunava la lingua, la cultura, la comune consapevolezza di essere “semiti”, elementi che fondarono l’amicizia di una vita. La guerra li aveva separati fisicamente, ma non spiritualmente: «Il primo dovere è per noi tutti ritrovare la purezza delle nostre sorgenti spirituali. L’immensa figura del nostro padre comune, il patriarca Abramo, ci invita dalle nostre origini all’incontro finale che si realizza sotto i nostri occhi» [4].

Da Abramo, dunque, si deve partire per decifrare la promessa dell’elezione e della terra; l’elezione letta poi nel corso dei secoli come privilegio e monopolio esclusivo e la terra come possesso empirico di uno spazio politico, di una recinzione nazionalistica dell’esclusione. Ma era questo che l’Altissimo intendeva? Era questo il senso della promessa che ha provocato quattro millenni di lotte, sofferenze, guerre fino al presente?

«La religione ci ha separati – scriveva ancora Chouraqui al suo amico arabo, ricordando i secoli di odio che hanno diviso ebrei, cristiani e musulmani – forse la storia religiosa dell’umanità, specie dell’umanità monoteista, costituisce un peccato contro lo spirito, per l’orrore delle guerre che ha provocato […]. Tutti pretendiamo di essere figli di Abramo. Il padre dei credenti non si è mai detto, che io sappia, ebreo, cristiano o musulmano: egli adorava l’Altissimo, praticava la giustizia e viveva nell’amore del prossimo. Così la religione (la nostra) raccomanda alcune virtù che la nostra storia comune ha misconosciuto nelle nostre relazioni reciproche, così spesso sanguinose» [5].

Alla reiterazione dei fatti sanguinosi di questi giorni, l’ulteriore, in quella terra mistica di Palestina, c’è da chiedersi: Che sia accaduta una «divisione originaria» in quella «storia comune», i cui effetti si sono propagati fino al presente? Che cioè sia accaduto «che un’origine è divisa ma anche che una divisione è originaria? I due significati devono essere approfonditi e discussi insieme», argomenta Jean-Luc Nancy, il filosofo francese scomparso tre anni or sono, nel chiosare, in una nota finale, il suo saggio decostruttivo Escluso l’ebreo in noi [6] e cercando di rintracciare le origini pre-europee ed europee dell’antisemitismo e ciò che il fenomeno ha comportato nella cultura europea sin dall’origine, pur essendo ineliminabile, aggiungiamo, l’aporeticità dell’inizio per il pensiero. Resta il fatto che l’antisemitismo si ripete, Sotto gli occhi dell’Occidente, titolo del romanzo di Joseph Conrad dalla cui prefazione Hannah Arendt aveva tratto la frase che fece scandalo, «banalità del male»; e l’origine in quanto occidentale si divide in due per Nancy, e precisamente in quel Giudeo-cristianesimo che Jean-François Lyotard definisce «l’abisso più impenetrabile che il pensiero dell’Occidente racchiuda» [7]. Si tratta di risalire all’origine di quella «storia comune» come fonte non inquinata, per comprendere quella divisione dia-bolizzante per il nostro presente che è raggiunto da un rigurgito di odio che «trova la propria risorsa nel cuore del complesso spirituale e storico (si potrebbe dire, in maniera forte, della civiltà) in cui si è formato l’Occidente» [8]. E magari trovare una forma mutante di antisemitismo che, in quanto virus letale della cultura, si adatta cercando di sopravvivere in nuove vittime.

Alla reiterazione dei fatti sanguinosi di questi giorni, l’ulteriore, in quella terra mistica di Palestina, c’è da chiedersi: Che sia accaduta una «divisione originaria» in quella «storia comune», i cui effetti si sono propagati fino al presente? Che cioè sia accaduto «che un’origine è divisa ma anche che una divisione è originaria? I due significati devono essere approfonditi e discussi insieme», argomenta Jean-Luc Nancy, il filosofo francese scomparso tre anni or sono, nel chiosare, in una nota finale, il suo saggio decostruttivo Escluso l’ebreo in noi [6] e cercando di rintracciare le origini pre-europee ed europee dell’antisemitismo e ciò che il fenomeno ha comportato nella cultura europea sin dall’origine, pur essendo ineliminabile, aggiungiamo, l’aporeticità dell’inizio per il pensiero. Resta il fatto che l’antisemitismo si ripete, Sotto gli occhi dell’Occidente, titolo del romanzo di Joseph Conrad dalla cui prefazione Hannah Arendt aveva tratto la frase che fece scandalo, «banalità del male»; e l’origine in quanto occidentale si divide in due per Nancy, e precisamente in quel Giudeo-cristianesimo che Jean-François Lyotard definisce «l’abisso più impenetrabile che il pensiero dell’Occidente racchiuda» [7]. Si tratta di risalire all’origine di quella «storia comune» come fonte non inquinata, per comprendere quella divisione dia-bolizzante per il nostro presente che è raggiunto da un rigurgito di odio che «trova la propria risorsa nel cuore del complesso spirituale e storico (si potrebbe dire, in maniera forte, della civiltà) in cui si è formato l’Occidente» [8]. E magari trovare una forma mutante di antisemitismo che, in quanto virus letale della cultura, si adatta cercando di sopravvivere in nuove vittime.

Quella «storia comune» ha avuto inizio tra eventi socioculturali che si svilupparono in Palestina nei circa 500 anni tra il 1900 e il 1400 a. C., in quel piccolo e conteso lembo di terra siro-palestinese tra l’Egitto e la Mesopotamia [9]; una terra di passaggio nel crocevia di grandi blocchi di potenze, civiltà antiche come quelle sumera ed egizia dotate di religioni forti e della risorsa culturale della scrittura che ci consente di raggiungerle. Non è possibile una biografia di Abramo. I racconti biblici, dietro i quali gli esegeti moderni rintracciano tuttavia un nucleo storico, sono la ricerca dell’identità del futuro Israele, la lunga storia delle sue origini che va dalla creazione del mondo alla costruzione della torre di Babele, e la protostoria dei patriarchi tramandata in forma di cicli di saghe. Storie tramandate oralmente per secoli, prima di essere messe per iscritto. I pastori discendenti da Abramo le raccontavano di notte, attorno al fuoco, sotto il cielo stellato che era l’immagine viva, evidente, della promessa fatta ad Abramo: «Guarda il cielo e conta le stelle, se riesci a contarle… Tale sarà la tua discendenza» (Gen 15,3). Abramo credette a quella promessa che era certamente escatologica, e ne vide l’incipiente avverarsi nella nascita di Ismaele e di Isacco, ambedue condotti poi sul monte Moriah, secondo la tradizione biblica e coranica, per compiere il sacrificio della fede. Ma il mito, il racconto notturno dei pastori, parla anche della promessa della terra, che doveva avere più immediata attuazione e che nonostante la fede di Abramo non si realizzò: «Darò a te e alla tua discendenza dopo di te il paese dove sei straniero, tutto il paese di Canaan in possesso perenne» (Gen 17, 1-5. 7-8). Quella terra promessa ai suoi discendenti, non sarà mai la sua terra, egli la percorrerà più volte dal nord al sud, da est a ovest, senza mai possederla.

Nella saga del ciclo di Abramo non si tratta della storia privata di una famiglia che si sviluppa nell’arco di tre generazioni; ci sono importanti implicazioni politico-religiose nelle promesse connesse a questa storia che il redattore sacerdotale, che scriveva al tempo dell’esilio babilonese (586-538 a. C.) ha elaborato con abilità narrativa per sottolineare il tema dell’alleanza di Dio con un grande popolo cui verrà data in eredità la “terra promessa”. La frustrante esperienza dell’esilio e il desiderio della restaurazione sicuramente accentuarono il significato delle promesse in senso politico-nazionale; però, non si può ignorare che nel complesso della narrazione genesiaca quelle promesse dischiudano un orizzonte universale, molto più vasto di quello contemplato dall’ermeneutica postesilica, concentrata sulla ricomposizione di una identità infranta dalla violenza egemone dei conquistatori: nel libro della Genesi la storia di Abramo viene infatti collegata alla preistoria e alla storia universale dell’umanità in genere. Adamo e Noè non appartengono in alcun modo alla storia di Israele; in Adamo la Genesi ha voluto tipizzare tutto il genere umano, mentre con la figura di Noè è stata tipizzata, nel segno dell’arcobaleno, l’alleanza cosmica di Dio con l’umanità nel suo complesso e con l’intera creazione (Gen 2-4; 6-9). Fin dai primordi si afferma così l’orizzonte universale della Bibbia ebraica, e anche il misterioso Melchisedek incontrato da Abramo, re di Salem e sacerdote del Dio altissimo (Gen 14, 18), in seguito modello dei re-sacerdoti asmonei (cf. Sal 110,4) e tipo sacerdotale di Gesù Cristo (cf Eb 5, 1-7, 28), non era ebreo; la sua comparsa meteorica nella Bibbia fa riferimento ad un Dio unico, al di fuori del quale non ce n’è alcun altro, il Dio di ogni uomo, non soltanto di un popolo, ma dell’umanità nella sua totalità.

I fermenti germinali di tale apertura, di tale universalità senza i quali la Bibbia si trasformerebbe in etnografia primitiva, si leggono in traslucido nella vicenda di Abramo. Tra il 1795 e il 1796 a Berna, il giovane Hegel riscrive la storia di Abramo. Di quest’uomo che nato in Caldea lasciò il padre, fabbricante di idoli, la sua terra natale, per andare a vivere errando nelle pianure della Mesopotamia dove incontrò un’altra divinità. Non aveva trovato, racconta Hegel

«un Dio greco, immerso nella natura, da ringraziare per ogni singola cosa, ma un Dio che gli garantisse la sicurezza della sua incerta esistenza contro la natura, che lo difendesse, che fosse signore di tutta la sua vita» [10].

Un Dio che camminasse con lui, che fosse con lui ovunque andasse, verrebbe da aggiungere all’osservazione di Hegel che comunque resta colpito dal disprezzo di Abramo per il proprio campo, che non vuole coltivare, per la terra da cui proviene, di cui più non si cura. Il primo atto con cui Abramo diviene capostipite e fondatore di una nazione è una separazione, una scissione; animato solo da una volontà instancabile di «mantenersi in rigorosa opposizione verso tutto». Come altri fondatori, come Cadmo o Danao, aveva abbandonato la patria ed era andato lontano, ma questi, annota Hegel, «andarono in cerca di una terra in cui essere liberi, in cui poter amare. Abramo volle non amare e per ciò essere libero» [11]. La divisione non gli ha provocato la sofferenza dell’abbandono della vita comune e degli affetti, per intraprendere un’esistenza errante che lo caratterizza come un padre che insegna ai figli a non radicarsi mai in nessun luogo; e il segno di tale eradicamento e di tale scissione sarà inciso a perpetua memoria nella sua stessa carne con la circoncisione. Così l’ebreo rimarrà, per Hegel, sotto il segno della scissione, in rottura e opposizione con la vita della comunità e con l’amore, condannato all’erranza nel deserto e fuori da ogni appartenenza e familiarità.

Stando alla narrazione biblica che ha tentato di combinare due diverse tradizioni [12], Abramo è emigrato da Ur, ricca città commerciale del sud della Mesopotamia per giungere nel paese di Canaan, passando attraverso la città di Charran, nel nord della Mesopotamia, vicino alla grande ansa dell’Eufrate, seguendo l’onda delle emigrazioni dalla Mesopotamia e dal deserto siro-arabico così frequenti nel secondo millennio a. C. (Gen 12, 6-9). L’Antico Testamento raggruppa sotto la denominazione di «Cananei» tutte le antiche popolazioni del luogo, senza tenere conto delle origini e della lingua. Si sa poco sull’epoca e sulla natura dell’occupazione del territorio da parte dei «Cananei», territorio che comprendeva, grosso modo, quello dell’attuale Libano, Israele, e parti della Siria e della Giordania [13]. Dev’essere stata una immigrazione di popoli diversi, di vaste proporzioni, che assorbì l’antica popolazione indigena; un mondo culturale variegato che per i moderni esegeti costituisce un labirinto intricato di strati archeologici, reperti, iscrizioni, toponimi, nomi propri; il tutto si può simbolicamente far risalire a Canaan, figlio primogenito di Cam figlio di Noè; il suo nome è inserito in quel guazzabuglio di nomi che è la genealogia dei figli di Noè, chiamata “tavola dei popoli (Gen 10).

Abramo dunque si può identificare come immigrato, un «forestiero di passaggio» (Gen 23, 4) e l’unica proprietà che riuscì ad acquistare fu il luogo della sua sepoltura a Hebron (Gen 23) dove ancora oggi ebrei, cristiani e musulmani si recano in pellegrinaggio. Abramo visse come nomade in una civiltà agricola e veniva qualificato come «ebreo» (Gen 14, 13), «ʻivri», termine che non deve essere confuso con l’accezione moderna di «israelita» e che invece denota, più che una nozione etnica, uno stato sociale e una forma di vita di nomade, straniero; in accadico hapiru o habiru, col significato di polveroso, uomo del deserto [14]. Dal punto di vista storico la saga dei patriarchi, di cui Abramo è capostipite, rende conto di quel grande movimento di flussi migratori tra il XIX e XVIII secolo a. C. che interessò la cosiddetta «migrazione aramaica». Il Primo Testamento presenta i patriarchi come precursori dei clan tribali che si coalizzeranno formando poi l’«Israele» biblico; ed anzi, «l’inserimento della tradizione dei patriarchi nel patrimonio dogmatico della lega delle dodici tribù rappresentò un apporto essenziale per l’elaborazione delle testimonianze storico teologiche sull’azione divina che fece di Israele ciò che esso fu da allora in poi per la storia: un popolo di Dio, nella terra che il suo Dio gli aveva dato». Tutto cominciò quando «per i clan che si consideravano discendenti dei patriarchi, l’insediamento in Palestina significò l’avverarsi di tali promesse» [15].

«Mio padre era un arameo errante» (Dt 26,5). Questa è la professione di fede che dopo l’Esodo Mosè consegna al suo popolo alle soglie della terra promessa perduta e ritrovata; una fede che fa memoria di ciò che è importante, per guardare a un passato lontano che deve farsi sempre presente e attuale nella vita dell’israelita. Nel momento in cui Israele sta per riprendere possesso della terra, Mosè gli ricorda che la terra non è sua né di alcun altro, ma è proprietà di Dio. Israele, figlio di un arameo errante, è un ospite: gradito, desiderato ma ospite, chiamato a custodire una casa che non gli appartiene, per cui è chiamato a sua volta ad essere accogliente, specie per chi, come lui, ha sperimentato l’erranza:

«Il forestiero dimorante fra voi lo tratterete come colui che è nato fra voi; tu l’amerai come te stesso, perché anche voi siete stati forestieri in terra d’Egitto. Io sono il Signore, vostro Dio» (Lv 19,34).

La terra promessa da cui Giacobbe era emigrato circa 400 anni prima fu raggiunta dopo una lunga inspiegabile peregrinazione e l’esperienza dell’Esodo fatta da Israele è alla base del suo ethos, come viene spiegato nella Torah già all’inizio del Decalogo (cf. Es 20,2; Dt 5,6). La terra descritta nella Bibbia come terra di Dio concede come unico titolo di proprietà la fedeltà agli ideali fraterni da insegnare e adempiere. È quanto rammenta l’ignoto autore della Lettera agli ebrei agli israeliti passati al cristianesimo, casomai si fossero dimenticati di quell’erranza o avessero creduto che essa fosse decaduta col cristianesimo: «Non abbiamo qui una città stabile, ma cerchiamo quella futura» (Eb 13,14).

C’è chi, come Massimo Cacciari ha visto in questa reiterazione dell’erranza il cuore stesso della tradizione di Israele che si manifesta come «la scrittura dei continui spostamenti, dell’esodo interminabile, cui Mosè ha dato inizio» [16]. Mentre nella lettura freudiana del personaggio Mosè si delinea il tema della scissione, della divisione originaria, per il fatto della doppia appartenenza etnica di Mosè: ebreo ed egiziano, ma anche non egiziano e non ebreo. Il fondatore è lui stesso diviso all’origine in maniera paradigmatica [17].

Dell’erranza ebraica si è occupato accoratamente il filosofo ebreo-tedesco Franz Rosenzweig nella sua più celebre opera La stella della redenzione [18]. Il filosofo coglie appieno il valore teologico del tema dell’erranza per la cultura ebraica, e lo contrappone al messianismo politico di cui andava facendosi promotore il sionismo novecentesco, movimento che culminerà, nel 1948, con la fondazione dello Stato di Israele. L’identità di un popolo, per Rosenzweig, andava ben oltre il possesso di una terra e l’insediamento in un paese:

«Per il popolo eterno la patria non diviene mai sua in tal senso; a lui non è concesso incanaglirsi in casa propria, ma mantiene sempre l’indipendenza di un viaggiatore e per la sua terra è un cavaliere più fedele quando si trova fuori di essa per viaggi o avventure, sospirando la patria lasciata, che non nel tempo che trascorre a casa. La terra è sua, nel senso più profondo, proprio soltanto come terra della sua nostalgia, come terra santa» [19].

Con ciò Rosenzweig vuol mettere in luce la condizione di santità del popolo ebraico, e l’elemento nostalgico tirato in ballo diventa ermeneutico dell’ontologia stessa di ogni comunità giudaica che vive nella diaspora, in condizioni spirituali non dissimili degli antenati esuli in Egitto o a Babilonia, per cui «ogni singolo deve considerare l’uscita dall’Egitto come se anch’egli avesse preso parte all’esodo» [20].

Con ciò Rosenzweig vuol mettere in luce la condizione di santità del popolo ebraico, e l’elemento nostalgico tirato in ballo diventa ermeneutico dell’ontologia stessa di ogni comunità giudaica che vive nella diaspora, in condizioni spirituali non dissimili degli antenati esuli in Egitto o a Babilonia, per cui «ogni singolo deve considerare l’uscita dall’Egitto come se anch’egli avesse preso parte all’esodo» [20].

Solo che così il filosofo finisce per fare del popolo ebraico un soggetto metastorico, in quanto «esso è vivo unicamente in ciò che assicura il perdurare del popolo al di là del tempo, la non transitorietà della sua vita: nell’attingere la propria eternità dalle oscure sorgenti del sangue» [21]. Una comunità del sangue, una terra santa, una lingua santa, una legge santa, non sono che la reviviscenza storica della chiusura al mondo che segnò l’ebraismo postesilico nella ricerca di un’ontologia suicida. Un’autoghettizzazione che ispirerà il tema del “ghetto” in tutti i momenti e i luoghi delle diaspore di Israele. Paradossalmente. In Rosenzweig, l’apertura della visione dell’erranza come fonte di libertà si trasforma in quella della chiusura e della segregazione dalla terra straniera del mondo, in quanto l’uomo di «sangue ebraico» è destinato a rimanere per sempre nella sua ebraicità. Paradossale forma di libertà, intesa come taglio di tutti i legami che ne compromettono l’integrità e quindi scissione dall’originaria apertura, divisione che accade dando luogo ad una nuova origine, dell’Israele interiore «che non è vivo come i popoli del mondo, in una propria vita nazionale, collocata visibilmente nel mondo […] in un territorio appartenente al popolo, saldamente delimitato e fondato sulla terra» [22]. Un percorso che sarà descritto dalle narrazioni bibliche dalla nascita di Israele come popolo fino alla sua dispersione definitiva tra le genti, dopo la dichiarazione della sua morte civile decretata nel 135 d. C. dall’impero romano. Il tema dell’erranza assume così una necessaria concretezza storica, per poi subire una rottura con la revisione restrittiva dell’Israele postesilico da cui scaturirono le rigide forme canoniche della sua identità religiosa e politica sotto la forma del Giudaismo, quando il popolo di Israele si “ridusse” alla tribù di Giuda.

Si arrivò alla formalizzazione giudaica di stampo sionista dopo secoli di lotte, interne ed esterne, per la conquista, la perdita e la riconquista di quella terra promessa ad Abramo. Le fonti bibliche, non tutte sincroniche, ne registrano gli anacoluti storici a partire da teologie differenti e comunque convergenti solo nel trascrivere il travaglio di un popolo che dovette combattere anzitutto le sue discrasie interne, pari soltanto alla lacerazione di quella terra che ebbe sempre confini mobili e mai una stabilità, né istituzionale, né politica, né religiosa. E quando queste sembravano raggiunte in una forma minima, dall’esterno si avventavano calamità imponderabili che le travolgevano scompigliandole. Schiavitù in Egitto, Esodo, terra promessa contesa ai popoli sul campo, gloria e disastri della monarchia, due regni contrapposti, due deportazioni e due esìli sono in sintesi il prezzo pagato per una terra mai goduta e veramente mai posseduta. Ma non era stata data in uso? Non era di Dio? Se n’erano dimenticati. Al ritorno dall’esilio in Babilonia – ma non tutti vollero tornare, molti si trovarono bene – pensarono di riedificare Sion e di ricostruire il tempio distrutto di Salomone.

Lo spirito sionista che caratterizzò quell’impresa si trova nello scritto di Neemia:

«Da quel giorno la metà dei miei giovani lavorava e l’altra metà stava armata di lance, di scudi, di archi, di corazze; i preposti stavano dietro a tutta la casa di Giuda. Quelli che ricostruivano le mura e quelli che portavano o caricavano i pesi con una mano lavoravano e con l’altra tenevano la loro arma; tutti i costruttori, lavorando, portavano ciascuno la spada cinta ai fianchi» (Ne 4,10-12).

Questo perché quando i nemici sentirono che «il restauro delle mura di Gerusalemme progrediva e che le brecce cominciavano a venir chiuse, si adirarono molto e tutti insieme congiurarono di venire ad attaccare Gerusalemme e crearvi confusione» (Ne 4,1-2). Riparazione di mura e chiusura di brecce non sono che immagini tipiche di ciò che caratterizzerà, da allora in avanti, la sacralità e la separatezza del giudaismo tra i popoli. La centralità del tempio, la cui santità si propaga progressivamente a tutte le altre strutture sociali e politiche, sarà il punto focale dell’orgoglio nazionale di Israele divenuto Giuda. Quella sacralità si estende all’intera città, tant’è vero che le mura, emblema della chiusura protettiva e puritana della comunità, verranno solennemente consacrate (Ne 12,27-43). Per contagio la sacralità viene trasferita alle persone. Nasce l’esigenza di costruire una «razza santa» (Esd 9,2): «Quelli che appartenevano alla stirpe di Israele si separavano da tutti gli stranieri» (Ne 9, 2; cf. 13, 3). Il dramma si accende quando si stabilisce di purificare tutte le linee genealogiche inquinate da elementi non ebraici; si redigono registri genealogici e vengono espulse 652 persone (Esd 2,59-60) e il provvedimento colpisce anche alcune famiglie sacerdotali. Al culmine del dramma c’è lo scioglimento dei matrimoni misti e la relativa espulsione delle mogli e dei figli (Ne 13,23-25). In breve, erano state inventate le «leggi razziali» e i metodi per applicarle. Si poteva immaginare che 25 secoli dopo questa opzione purista ed integrista si sarebbe ritorta contro il popolo di Israele ormai sparso per il mondo? La nemesi arriva sempre per ultima!

Il cambiamento di paradigma ora descritto non fu evidentemente estemporaneo; aveva un percorso millenario alle sue spalle, che partiva dalla problematica, difficilmente tracciabile storicamente, della nascita dell’anfizionia tribale dei figli di Giacobbe [23], che lottando con Dio si era guadagnato il nome di Israele. Quel gruppo di tribù litigiose, come attesta la saga mosaica, approda ancora alla «conquista della terra» dopo l’esodo pasquale. Il racconto biblico della conquista ha ingrandito gli eventi reali nello stile del racconto epico. In verità viene attribuita a Giosuè la conquista; così come tutte le leggi sono attribuite a Mosè che non fu ritenuto degno dal suo Dio di entrare in quella terra. Per mancanza di fede, si deduce, o perché non ebreo, si insinua. In ogni caso non vi fu una liquidazione totale dei Cananei, nonostante l’ideale della hērem, o guerra di “sterminio”, una caratteristica culturale dell’antico Vicino Oriente che Israele condivideva con i suoi vicini, sia i Cananei semiti che i Filistei (Pĕlishtīm), «popolo del mare» emigrato dall’Egeo che ha dato alla regione il nome più tardivo di «Palestina» [24]. La “terra santa” ha preso il nome da un popolo pagano. Si può dire che la riconquista della terra è il vero inizio del popolo di Israele; in questa terra coltivata, sempre in stato di conquista, si delinea molto presto la differenza tra religione cananaica e religione israelitica. Nonostante la conquista della terra sia «le problème […] le plus difficile de toute l’histoire d’Israel» [25], comunque si risolvano le questioni storiche e filosofiche cui abbiamo accennato, e comunque vengano considerati gli immigrati israeliti venuti dall’Egitto attraverso il deserto, resta il fatto che nella Bibbia popolo di Dio e terra promessa da Dio sono un binomio inscindibile. Fino ad oggi le promesse bibliche della terra rappresentano il fondamento religioso della pretesa da parte del popolo ebraico di vivere nella terra di Palestina.

La fine del XIII secolo a. C. fu un momento propizio per l’insediamento in Canaan; la mezzaluna fertile era di nuovo in pieno fermento, grazie ai Popoli del mare e al crogiuolo di popoli descritto dal testo biblico: «Il Cananeo, l’Hittita, l’Eveo, il Perizzita, il Gergeseo, l’Amorreo e il Gebuseo» (Gs 3,10). Esuberanza etnica venutasi a creare dal vuoto politico creatosi col finire del dominio egiziano e il crollo dell’impero hittita ad opera delle invasioni dei Popoli del mare [26]. Il panorama non cambiò nel corso dei secoli successivi. Sotto i Giudici, il regime monarchico e la divisione nei due regni e fino alle deportazioni la terra palestinese fu un campo di battaglia e la Bibbia, da questa angolatura, può leggersi come un testo di strategie belliche. La Bibbia, d’altronde, oltre alla rivelazione divina non tace sulla stupidità e la follia umane, e sulle tragedie che l’umanità mette in atto proprio rifiutando quella rivelazione. Nella Bibbia è insito il problema dell’ermeneutica biblica, il problema del fraintendimento nel dialogo divino-umano, e sembra che il miglior modo di intendersi, tra i due, sia proprio quello di fraintendersi. Questo, in verità, non è esclusivo di Israele. Tutte le religioni lo fanno, quando pensando di difendere il diritto di Dio si mettono in campo strategie umane, troppo umane per dirla con Nietzsche. Così, dopo otto secoli di lotta l’esperienza dell’esilio babilonese fu propedeutica ad un ripensamento che intendeva assecondare, nella pur retta intenzione, il volere divino. Dal 598 al 586 a. C. si subì l’invasione babilonese, fino all’esilio quasi totale del popolo; esilio che durò cinquant’anni (586-538 a. C.) durante i quali, invece di alienarsi, quel popolo si mantenne vivo nella coscienza della fede nell’unico Dio, consentendo la sopravvivenza della religione ebraica.

La fine del XIII secolo a. C. fu un momento propizio per l’insediamento in Canaan; la mezzaluna fertile era di nuovo in pieno fermento, grazie ai Popoli del mare e al crogiuolo di popoli descritto dal testo biblico: «Il Cananeo, l’Hittita, l’Eveo, il Perizzita, il Gergeseo, l’Amorreo e il Gebuseo» (Gs 3,10). Esuberanza etnica venutasi a creare dal vuoto politico creatosi col finire del dominio egiziano e il crollo dell’impero hittita ad opera delle invasioni dei Popoli del mare [26]. Il panorama non cambiò nel corso dei secoli successivi. Sotto i Giudici, il regime monarchico e la divisione nei due regni e fino alle deportazioni la terra palestinese fu un campo di battaglia e la Bibbia, da questa angolatura, può leggersi come un testo di strategie belliche. La Bibbia, d’altronde, oltre alla rivelazione divina non tace sulla stupidità e la follia umane, e sulle tragedie che l’umanità mette in atto proprio rifiutando quella rivelazione. Nella Bibbia è insito il problema dell’ermeneutica biblica, il problema del fraintendimento nel dialogo divino-umano, e sembra che il miglior modo di intendersi, tra i due, sia proprio quello di fraintendersi. Questo, in verità, non è esclusivo di Israele. Tutte le religioni lo fanno, quando pensando di difendere il diritto di Dio si mettono in campo strategie umane, troppo umane per dirla con Nietzsche. Così, dopo otto secoli di lotta l’esperienza dell’esilio babilonese fu propedeutica ad un ripensamento che intendeva assecondare, nella pur retta intenzione, il volere divino. Dal 598 al 586 a. C. si subì l’invasione babilonese, fino all’esilio quasi totale del popolo; esilio che durò cinquant’anni (586-538 a. C.) durante i quali, invece di alienarsi, quel popolo si mantenne vivo nella coscienza della fede nell’unico Dio, consentendo la sopravvivenza della religione ebraica.

La dispersione di Israele, la diaspora, aveva avuto inizio: insieme ad altri, che come il profeta Geremia erano emigrati in Egitto, non pensavano più di tornare alla terra natale, e la nostalgia di Gerusalemme venne cantata in alcuni salmi:

«Mi si attacchi la lingua al palato se lascio cadere il tuo ricordo, se non innalzo Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia» (Sal 137,6).

In Babilonia, dove vivevano una vita relativamente accettabile, riuniti in piccoli insediamenti chiusi, svilupparono, in assenza del tempio, il culto della Torà, il precetto del sabato e tutti i riti di purificazione e le prescrizioni alimentari. Le tradizioni, in tempo di crisi, erano qualcosa a cui aggrapparsi: le storie (haggadà/racconto) e le leggi (halakhà/lett. andatura, direzione del cammino); questi gli elementi che permisero alle colonie degli esuli di restare unite spiritualmente. Furono incoraggiati anche da due grandi profeti dell’esilio, Ezechiele e il Deuteroisaia; quest’ultimo annuncia il ritorno in patria come un nuovo esodo dall’Egitto, ma soprattutto propugna un monoteismo esclusivo, di principio, che negando l’esistenza di altri dèi lega Israele al solo Jahvè. Tali elementi esclusivi, distintivi, assoluti hanno coniato il paradigma teocratico postesilico, che si distingue dai precedenti per il fatto che Jahvè non governa più il suo popolo direttamente, come nel periodo premonarchico, ma in maniera mediata e istituzionalizzata, attraverso il Tempio con i suoi sacerdoti e le Sacre Scritture. La separatezza e la teocrazia reggeranno per secoli questa comunità cultuale della terra di Giuda, una provincia di piccole dimensioni che andava da Betel a Bet-Zur, con una popolazione di circa 50.000 persone; mentre progressivamente il cosmopolitismo si allargherà nella Diaspora giudaica, e l’ellenismo del III sec. a. C. inizierà ad assediare la cittadella ortodossa e pia di Gerusalemme fino alle soglie dell’era cristiana [27], provocando nuove divisioni, nuove brecce nella complessione non più monolitica di Israele.

È chiaro a questo punto il fraintendimento dell’erranza come ontologia e delle promesse fatte ad Abramo: quella della terra di Canaan, che abbiamo identificato come crogiuolo di popoli, e quella della discendenza numerosa come le stelle del cielo, cioè non numerabile. Tutto ciò non si poteva contenete nella cittadella di Sion, esclusasi dai popoli e cinta di mura. Almeno fino a quando non giunse colui che

«dei due popoli ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di separazione, abolendo nella sua carne la causa dell’inimicizia, la legge fatta di comandamenti in forma di precetti, per creare in sé stesso, dei due, un solo uomo nuovo facendo la pace (Ef 2, 14-15).

È con la comparsa imprevista, kairotica, di Gesù di Nazaret sulla scena di un giudaismo sfinito e sclerotizzato dalla sua stessa linfa che comincia la demolizione sistematica dei bastioni della cittadella templare che lo soffocava nel clima asfittico delle tradizioni senz’anima e della sottomissione alla dominazione romana; l’ulteriore dopo tante, “contaminante” dal punto di vista rituale e mortifera dal punto di vista politico. Si attendeva un Messia che ripristinasse il regno davidico e la purezza esclusiva sancita dalla legge e reificata nella circoncisione, e invece venne uno che annunciava la venuta del Regno di Dio senza confini e senza norme rituali, né precetti morali in aggiunta ai 613 che i “puri”, i perushim i “separati” Farisei avevano enucleato dalla tradizione. L’ebraismo dell’esilio è stato in senso stretto un ebraismo farisaico, la cui tendenza dominante è stata quella della separazione. Ora, invece, quel Regno annunciato dal Nazareno era la terra promessa i cui confini coincidevano con tutto il mondo, e la buona notizia della sua instaurazione era per tutti i popoli della terra.

Non si stava così realizzando la “promessa aperta” fatta ad Abramo sull’ orizzonte universale contemplato da Dio? Ai giudei che lo accusavano di essere indemoniato e protestavano la loro fede in Abramo Gesù rispose: «prima che Abramo fosse io sono» (Gv 8, 58), dichiarandosi interprete autentico del volere divino rivelato ad Abramo. Radicale ribaltamento di una situazione religiosa, per cui davvero si può dire che da quel momento nulla fu più come prima. Un segno di contraddizione per il giudaismo e per ogni altro parametro di chiusura sacrale adottato nel mondo. Non senza un prezzo da pagare, che com’è noto fu altissimo e continua ad esserlo: le «oscure sorgenti del sangue» che Rosenzweig non seppe identificare con quello del Messia crocifisso [28], rinunciando a diventare cristiano pur sentendosi attratto, e preferendo rimanere nella sua ebraicità che considerava come il nucleo di fuoco della Stella della redenzione, mentre il cristianesimo come la luce che si irradia da esso. Cristiano si diventa, ebreo si nasce, diceva, e in questo aveva ragione.

Dal punto di vista teologico e politico è importante l’osservazione che il cristianesimo, che si considera il popolo universale di Dio, non è legato a confini etnici o geografici, per cui una «terra santa» non ha un particolare significato salvifico; fenomenologicamente neanche per l’islamismo, che considera sua ogni terra conquistata, lo ha. L’ebraismo invece ha conservato un suo vincolo originario con la «terra di Israele» (erez Jisra’el) anche nel tempo della diaspora. La terra promessa appartiene, insieme all’elezione, alla liberazione e all’alleanza, al patrimonio fondamentale della fede israelitica. Ed è proprio questo il nocciolo della discordia che sin da subito, già dal primo organizzarsi del cristianesimo, ha costituito il punto di rottura dell’unica fede nell’unico «Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe», facendone due contrapposte e in seguito rivali e nemiche. A tutto ciò si lega la questione dell’antisemitismo, che ha avuto ed ha ancora nefasti risvolti, nonostante le affermazioni di principio contrarie dei popoli “civili”, e che ad essere più esatti si dovrebbe chiamare «antigiudaismo», perché semiti sono anche i popoli arabi che dal tempo della Bibbia hanno vissuto a contatto con gli ebrei; gli arabi che hanno trovato nel patrimonio giudaico-cristiano gli elementi essenziali dell’ispirazione coranica. Giudaismo e islamismo, due religioni semitiche dedicate al culto di un Dio trascendente, riscoperto dal giudaismo dopo la distruzione del Tempio di Gerusalemme, un Dio in diaspora col suo popolo. La sua trascendenza mise in luce il rilievo che le due religioni attribuirono alla legge: la halakhah giudaica e la shari’a musulmana. La comunanza di queste radici – comuni anche al cristianesimo – non spiega come ataviche forze abbiano condotto due popoli semiti, figli di Abramo, a combattersi per secoli fino all’attuale conflitto israelo-palestinese che neanche l’Occidente “cristiano” riesce, non solo a fermare, ma a comprendere, mancandogli la stessa comprensione di sé e facendogli difetto una chiara visione del cristianesimo e delle sue radici ebraiche. A questo punto bisogna chiarire ancora di più la questione della divisione originaria, date tutte quelle riscontrate: seguendo gli spunti suggeriti da Jean-Luc Nancy che parte dalla divisione originaria del mondo europeo per rintracciate l’origine dell’antisemitismo e, implicitamente, delle tragiche divisioni della nostra epoca.

È innegabile che una frattura profonda dell’universo europeo si sia creata con l’avvento del cristianesimo, e «nel momento in cui l’ebraismo si è metamorfizzato in cristianesimo – e questo momento è durato alcuni secoli – è stato assolutamente inevitabile che si sia verificata anche una rottura nella continuità stessa» [29]. Ciò ha messo in discussione la vocazione, la chiamata per nome di Abramo e di Israele, l’esclusività della chiamata che sfocia nella postura aristocratica che già aveva infastidito altri popoli, perché si trattava dell’invenzione del divino, dell’aver rinvenuto cioè la relazione universale tra l’umano e il divino, il Dio di tutti i popoli pur essendo il Dio di Israele. Nancy ricorda che sia Adorno che Steiner hanno riconosciuto distintamente che all’inizio il monoteismo ha costituito un’intrusione difficilmente sopportabile dal mondo mediterraneo. Con formula efficace Nancy sintetizza: «un’intrusione in sé dell’esclusione di sé» che può equivalere all’«appartenenza senza appartenenza» secondo Derrida o a ciò che a partire da Hegel prende il nome di “soggetto”, la non identità a sé di ciò che non riposa in sé (sostanza) ma si regge su altro [30].

È innegabile che una frattura profonda dell’universo europeo si sia creata con l’avvento del cristianesimo, e «nel momento in cui l’ebraismo si è metamorfizzato in cristianesimo – e questo momento è durato alcuni secoli – è stato assolutamente inevitabile che si sia verificata anche una rottura nella continuità stessa» [29]. Ciò ha messo in discussione la vocazione, la chiamata per nome di Abramo e di Israele, l’esclusività della chiamata che sfocia nella postura aristocratica che già aveva infastidito altri popoli, perché si trattava dell’invenzione del divino, dell’aver rinvenuto cioè la relazione universale tra l’umano e il divino, il Dio di tutti i popoli pur essendo il Dio di Israele. Nancy ricorda che sia Adorno che Steiner hanno riconosciuto distintamente che all’inizio il monoteismo ha costituito un’intrusione difficilmente sopportabile dal mondo mediterraneo. Con formula efficace Nancy sintetizza: «un’intrusione in sé dell’esclusione di sé» che può equivalere all’«appartenenza senza appartenenza» secondo Derrida o a ciò che a partire da Hegel prende il nome di “soggetto”, la non identità a sé di ciò che non riposa in sé (sostanza) ma si regge su altro [30].

Non si può però condividere in pieno l’affermazione di Nancy che «il cristianesimo vuole darsi fondamento da se stesso in quanto greco e romano» [31]; questo significherebbe guardare il cristianesimo nella sua forma finita e non in quella infinita dell’origine che era esorbitata rompendo quella finita del giudaismo postesilico trovata sul campo della storia al momento dell’irruzione cristiana. L’aveva trovata troppo finita e l’aveva dichiarata finita; l’aveva invitata a uscire dalla sua finitezza e a riprendere lo stato di erranza evangelica; l’accoglierla in sé ne ha, in ogni caso, decretato la fine e la soluzione nel suo infinito. In questo senso dovrebbe rimodularsi la stessa visione di Rosenzweig, quella del nucleo stellare e della luce nella relazione giudeo-cristianesimo: la luce è emanazione del nucleo infuocato della Stella; ma la distinzione è artificiale: non si dà divisione tra il fuoco e la sua luce. Il cristianesimo si mostra al mondo come epifania delle promesse abramitiche e di quell’erranza che era infinita, perché Abramo non sapeva dove andava (cf. Ebr 11,8-9), né che sarebbe approdato al Cristo senza fine. Non poteva esserci una permanenza statica in una dinamica dell’erranza; sarebbe stata, questa volta per il cristianesimo, «un’intrusione in sé dell’esclusione di sé» un’ «appartenenza senza appartenenza», una insanabile contraddizione.

Non si può dire neanche, come fa Nancy, che il cristianesimo, in quanto ebreo «si separò dalla propria matrice» e per questo accusò gli ebrei di non aver riconosciuto il Messia [32]; ciò sarà vero solo successivamente, quando anche il cristianesimo si chiuse nella finitezza dei dogmi, della legge, e del ritualismo, trafficando con la sapienza greca e il diritto romano, e recuperando in pieno la forma finita delle osservanze giudaiche tratte dalla Torà, adottando la tipologia templare per le sue chiese, la casta sacerdotale tripartita di stampo levitico, i molti precetti e le molte osservanze normati dal diritto e la postura teocratica della forma del giudaismo postesilico. Tutto ciò che Gesù Cristo aveva contestato e aveva escluso dalla novità evangelica. La metafora spirituale della Città di Dio di Agostino assunse concretezza politica e la salvezza si poteva ottenere solo all’interno di essa: Extra Ecclesiam nulla salus. Ellenizzazione, romanizzazione, giudaizzazione sono i metalli della lega della chiesa terrena da Costantino al Vaticano II. Una lega che per Nancy «prese il nome di “cristianesimo” e “imperialismo”, vale a dire di una doppia struttura disposta verso l’infinito: l’infinito in atto di un’Onnipotenza divina e l’infinito in divenire di un dominio totale del mondo» [33]. Ma a patto che si intenda una lega già divisa dall’origine.

Una lega che ha costruito l’identità europea e ha plasmato l’Occidente culturale e per dirla ancora con Nancy «il soggetto», e cioè un tipo umano «soggetto alla stesso tempo della propria autonomia e della sua non meno propria eteronomia» [34]; e potemmo aggiungere: in quanto subiectum, soggetto alla sua soggiacenza. La duplice costituzione, afferma Nancy, implica che una parte di se stesso respinga l’altra. Ora, è logico dedurre che non poteva certo essere il logos greco ad essere respinto, né il diritto romano, funzionali alla sua ricostruzione postdivisoria; restava solo l’ebreo che in carne ed ossa, nell’esercizio delle sue tradizioni giudaiche, costituiva il “doppio” da escludere, il capro espiatorio dei mali dell’Occidente cristiano, rinchiuso nei ghetti degli squallidi pregiudizi razziali, come la disposizione per il complotto o l’avidità finanziaria, giudicate deterministicamente biologiche e istintive. Una descrizione di questo “tipo” è quella di Shylock, nel Mercante di Venezia di Shakespeare: l’Ebreo portatore di tutte le tare e causa di tutti i mali è ciò che Hannah Arendt definisce «una figura astratta». A ragione Nancy conclude che «l’antisemitismo è inseparabile dall’odio di sé del soggetto […] perché “l’Ebreo”, rappresenta esattamente la figura rovesciata del soggetto […] l’immagine maledetta di sé che l’Occidente proietta sul proprio capro espiatorio in un interminabile rituale di congiura per esclusione» [35]. Per la Chiesa che ne aveva inglobato forme e stilemi cultuali e recuperato il Tempio che gli era venuto a mancare, il giudaismo era un inutile doppione, la brutta copia di un prototipo che invece aveva assunto con essa la pienezza antitipica.

Non si possono qui ripercorrere nei dettagli i 20 secoli di discriminazioni, soprusi, persecuzioni, espulsioni che gli ebrei hanno dovuto subire in Europa, da parte della Chiesa e delle nazioni cristiane, quasi avessero conti da regolare con tutte le nazioni del mondo «per la colpa della crocifissione di Cristo» [36]; quasi l’erranza abramitica avesse questa teleologia drammatica da seguire come un oscuro destino. Fino a quando si giunse al quel crimine assoluto dello Sterminio della Shoah, la calamità devastante descritta da Isaia (47,11); Shoah che meglio traduce l’implicazione della responsabilità umana in quel crimine assoluto, quando Olocausto può invece richiamare l’idea di un sacrificio di espiazione voluto da Dio. Passato l’uragano il mondo si lasciò inorridire stupendosi, quasi nessuno avesse mai saputo, avesse mai visto, mai fosse stato complice, e si pensò da più parti ad un nuovo inizio, a computare il tempo prima e dopo la Shoah; «dar luogo a un nuovo inizio proprio là dove tutto sembrava concluso» [37] scrisse Hannah Arendt, forse ricordando, per contrapposizione dialettica, la stessa espressione in bocca ad Heidegger di cui era stata amica, collaboratrice intellettuale e intima confidente. Ed era stato proprio il “nuovo inizio” heideggeriano, quello che lui aveva baluginato nel Reich, a provocare la Shoah. «Che siamo ancora vivi, questa è la nostra colpa» affermava Karl Jaspers nel 1946 [38].

Non si possono qui ripercorrere nei dettagli i 20 secoli di discriminazioni, soprusi, persecuzioni, espulsioni che gli ebrei hanno dovuto subire in Europa, da parte della Chiesa e delle nazioni cristiane, quasi avessero conti da regolare con tutte le nazioni del mondo «per la colpa della crocifissione di Cristo» [36]; quasi l’erranza abramitica avesse questa teleologia drammatica da seguire come un oscuro destino. Fino a quando si giunse al quel crimine assoluto dello Sterminio della Shoah, la calamità devastante descritta da Isaia (47,11); Shoah che meglio traduce l’implicazione della responsabilità umana in quel crimine assoluto, quando Olocausto può invece richiamare l’idea di un sacrificio di espiazione voluto da Dio. Passato l’uragano il mondo si lasciò inorridire stupendosi, quasi nessuno avesse mai saputo, avesse mai visto, mai fosse stato complice, e si pensò da più parti ad un nuovo inizio, a computare il tempo prima e dopo la Shoah; «dar luogo a un nuovo inizio proprio là dove tutto sembrava concluso» [37] scrisse Hannah Arendt, forse ricordando, per contrapposizione dialettica, la stessa espressione in bocca ad Heidegger di cui era stata amica, collaboratrice intellettuale e intima confidente. Ed era stato proprio il “nuovo inizio” heideggeriano, quello che lui aveva baluginato nel Reich, a provocare la Shoah. «Che siamo ancora vivi, questa è la nostra colpa» affermava Karl Jaspers nel 1946 [38].

Molti si erano dovuti mettere in marcia alle avvisaglie della tempesta, anche coloro che non tenevano più relazioni religiose con l’esodo dei loro antenati, col transito pasquale mosaico, come Freud e Einstein; altri, come Husserl erano morti prima che la tempesta infuriasse. I sopravvissuti pensarono alla terra su cui spicca il monte Sion, «altura stupenda, gioia di tutta la terra» (Sal 48,3) e pensarono di portare a compimento il sionismo, il movimento iniziato già alla fine del XIX secolo e che grazie al giurista ebreo e pubblicista Theodor Herzl (1860-1904) si era potuto organizzare in forza politica che propugnava la nascita dello Stato degli ebrei. Anche le vicende di questo movimento sono molto complesse e contraddittorie, ma ciò che qui si vuole riportare è il risultato della nascita dello Stato di Israele il 14 maggio del 1948, che possiamo considerare come data di inizio di una prolungata e più diffusa Shoah, tempesta, calamità, rovina, tutti significati di questo nome. In quella data venne alla luce la divisione originaria, nel senso che un’origine è divisa, che le è accaduta una divisione, tra figli, tra eredi, tra Ismaele ed Isacco figli d’Abramo, in quanto il minore è preferito al maggiore perché figlio della sposa legittima, mentre l’altro della schiava. E per la crudeltà della padrona, Sara, Ismaele e Agar sono scacciati e mandati a morire nel deserto, prefigurando il capro espiatorio. Crudeltà difficile da dimenticare, anche se sopita nei secoli ma mai cancellata nell’inconscio culturale. I due fratelli erano ʼivri, appartenevano al deserto, erano nomadi in continua transumanza, erranza che andava sempre al di là: ʼivri viene da una radice che significa “passare oltre” e l’erranza era per loro il destino dell’oltranza.

Quando cominciò la diaspora di Israele Ismaele stava ancora errando nel deserto; i popoli arabi non avevano ancora inventato l’islàm. Ora, dopo diciannove secoli ci fu la resa dei conti. Dove si erano costituiti regni musulmani gli ebrei non furono mai maltrattati ma la loro presenza di esuli veniva vista come lo scotto pagato per la crudeltà di Sara. Anche Ismaele era stato benedetto da Dio che gli aveva assicurato una larga discendenza per «l’inizio di un grande popolo» (Gen 17,20). Ma ora Israele reclamava e prendeva possesso di una terra da cui era stato allontanato diciannove secoli prima e che l’islàm aveva intanto, a tratti, occupata. Nel 1948 la situazione degli arabi era tragica. Il glorioso e potente impero arabo del X secolo, il mondo arabizzato e islamizzato come appariva dopo la costituzione dell’impero ottomano erano scomparsi. I popoli arabi, le tribù, in lotta tra loro, erano in balia dell’Occidente, dei suoi imperi coloniali, i cui abusi lo screditarono ai loro occhi; ed ora Israele tornava dal suo lungo esodo secolare con un vestito occidentale, rivendicando l’eredità abramitica con l’appoggio dell’Occidente e delle Nazioni Unite. Tutti gli furono addosso, come dopo l’esodo mosaico: il Cananeo, l’Hittita, l’Eveo, il Perizzita, il Gergeseo, l’Amorreo e il Gebuseo, antenati simbolici dei giordani, degli egiziani, degli iracheni, dei siriani e dei libanesi. Al suo sorgere il nuovo Stato non godette di un solo giorno di pace. Al suo originarsi accadde subito la divisione.

In questa guerra di indipendenza combattuta dal 15 maggio 1948 al 24 febbraio 1949 Davide vince ancora contro Golia; ma è un Davide cresciuto, non è più il pastorello che uccide il Filisteo con un sasso di fiume; prodigiosamente è diventato il grande Israele, una potenza militare che occupa vasti territori arabi; e il popolo palestinese indigeno diventa un popolo di rifugiati e oppressi, che l’Occidente, al loro ribellarsi, qualificherà come estremisti e terroristi. Quale rovesciamento di ruoli! Oggi sono i palestinesi a trovarsi nel ruolo del Davide, armato di fionda e di pietre, mentre Israele si trova in quello supercorazzato di Golia, paragonabile al colosso dai piedi d’argilla descritto nel libro del profeta Daniele. Israele sta crollando e crollerà la sua immagine mitica e ideale, religiosa e morale che il suo nome ispira ai credenti delle tre religioni abramitiche. Il suo terrorismo di stato gli toglie ogni credibilità che nessuna memoria della Shoah potrà riabilitare; passerà alla storia per la costruzione di un ulteriore “muro della vergogna” – sul modello di quello americano di Tijuana – che ha rinchiuso il popolo palestinese in un grande ghetto, privandolo di tutto, anche dei generi più essenziali. Il popolo palestinese vive adesso in un grande carcere a cielo aperto, tra le macerie e i morti, in condizioni disumane, con tutte le uscite delle sue tendopoli fangose bloccate. Nessuna politica dell’apartheid, neanche quella sudafricana, è stata così crudele.

I ruoli adesso si sono invertiti, ma l’antisemitismo continua. Non è più diretto però verso Israele, ormai integrato nel potente Occidente che ha molti interessi in questa terra, ma verso i palestinesi, semiti anche loro e nuovo capro espiatorio di un imperialismo senza confini. E dire che Martin Buber, nel 1921, ad un congresso sionista a Basilea aveva proposto una risoluzione secondo la quale il popolo ebraico avrebbe dovuto proclamare il proprio desiderio di vivere in pace e fraternità con il popolo arabo e trasformare la patria comune in una repubblica in cui entrambi i popoli avranno la possibilità di un libero sviluppo [39]. Ma Buber era un uomo spirituale, la cui filosofia era fondata sulla intersoggettività. L’obiettivo dell’impresa sionista era invece quello di fondare uno Stato «ebraico come la Francia è francese e l’Inghilterra è inglese», con l’intento di ottenere «una Sparta moderna, una nazione di due milioni e mezzo di “uguali” che regnano su due milioni di “iloti”» [40]. Alcuni ebrei oggi si chiedono se non si sarebbe fatto meglio a prestare ascolto a pensatori come Martin Buber piuttosto che a generali come Ariel Scharon che hanno fatto svanire il sogno di Ben Gurion di uno «stato modello», di un Israele «luce tra le nazioni» (Is 49,6). Invece che isola di pace si vede oggi Israele come roccaforte del nazionalismo e dell’oppressione interna ed esterna. Adesso è messa in forte questione non solo la credibilità della “democrazia” israeliana, ma la credibilità stessa della fede ebraica che ha diffuso nel mondo l’assolutezza della parola: «non ucciderai», non ucciderai neanche Caino.

I ruoli adesso si sono invertiti, ma l’antisemitismo continua. Non è più diretto però verso Israele, ormai integrato nel potente Occidente che ha molti interessi in questa terra, ma verso i palestinesi, semiti anche loro e nuovo capro espiatorio di un imperialismo senza confini. E dire che Martin Buber, nel 1921, ad un congresso sionista a Basilea aveva proposto una risoluzione secondo la quale il popolo ebraico avrebbe dovuto proclamare il proprio desiderio di vivere in pace e fraternità con il popolo arabo e trasformare la patria comune in una repubblica in cui entrambi i popoli avranno la possibilità di un libero sviluppo [39]. Ma Buber era un uomo spirituale, la cui filosofia era fondata sulla intersoggettività. L’obiettivo dell’impresa sionista era invece quello di fondare uno Stato «ebraico come la Francia è francese e l’Inghilterra è inglese», con l’intento di ottenere «una Sparta moderna, una nazione di due milioni e mezzo di “uguali” che regnano su due milioni di “iloti”» [40]. Alcuni ebrei oggi si chiedono se non si sarebbe fatto meglio a prestare ascolto a pensatori come Martin Buber piuttosto che a generali come Ariel Scharon che hanno fatto svanire il sogno di Ben Gurion di uno «stato modello», di un Israele «luce tra le nazioni» (Is 49,6). Invece che isola di pace si vede oggi Israele come roccaforte del nazionalismo e dell’oppressione interna ed esterna. Adesso è messa in forte questione non solo la credibilità della “democrazia” israeliana, ma la credibilità stessa della fede ebraica che ha diffuso nel mondo l’assolutezza della parola: «non ucciderai», non ucciderai neanche Caino.

Allo stato delle cose, la divisione originaria della terra santa non è più tra “terra ebraica” di aspirazioni millenarie e “terra araba” di conquista islamica; le tesi partigiane degli uni e degli altri, per gli uni o per gli altri, si aggrovigliano in una matassa indistricabile di filo spinato. Nella sua globalità tale matassa pullula di morti, di stragi, di distruzione, di sangue; trasuda un odio insanabile che non può caratterizzare un essere umano che sia tale, appartenendo piuttosto alla ferinità. Il fatto è che questo nostro mondo globalizzato è governato da folli bramosi di potere, senza coscienza e senz’anima. Bastarono pochi esseri umani, pochissimi, a far deflagrare le due guerre mondiali che appartengono al patrimonio storico oscuro dell’Occidente. Bisogna fare memoria delle cause, e non solo degli effetti. Non basta dire ipocritamente “mai più”, ogni anno, nella memoria della Shoah; con quella memoria drammatica sotto gli occhi dell’anima bisogna fare in modo che le cause che provocarono quella immane tragedia siano rimosse dalle dinamiche politiche e culturali di oggi. Non può la memoria della Shoah essere causa di smemoratezza. E non si attribuisca la colpa alle religioni: la guerra israelo-palestinese non è una guerra di religione. Ebrei osservanti e musulmani sinceri non trovano nel cuore delle loro scritture legittimazione di un odio così feroce. Lo Stato israeliano nato dal sionismo è laico e non confessionale e quello palestinese è nell’anarchia che si dipana tra una istituzione di facciata e i fanatici fondamentalisti e terroristi. In mezzo un popolo di vittime, ebrei e palestinesi insieme, Israele e Ismaele che insieme piangono sulla tomba di Abramo loro padre. La Bibbia racconta, in un versetto poco conosciuto e per niente citato: «Lo seppellirono i suoi figli, Isacco e Ismaele, nella caverna di Macpela, nel campo di Efron, figlio di Zocar, l’Hittita, di fronte a Mamre» (Gen 25,9).

Nessun antisemitismo può essere più pensato dopo che i due fratelli sono accomunati da una interminabile sofferenza comune, protagonisti di una tragedia paradigmatica che dovrebbe fermare il mondo facendolo riflettere sulla «divisione originaria» che è all’origine della nostra cultura, questa ormai globalizzata, per tornare in fine a Jean-Luc Nancy:

«Un’origine divisa è ancora un’origine. La divisione le avviene, vale a dire che le è accaduta, che le succede. Diverse origini presentano così una divisione ulteriore, una complicazione, una contrarietà o una decadenza che sopravviene. È quanto accade ad esempio alla più conosciuta origine della nostra cultura: il peccato originale sopravviene alla creazione, ma allo stesso tempo costituisce una nuova origine» [41].

A questa divisione fontale, originaria in quanto originante ogni altra, è (ac-)caduta ogni altra che «le succede» seguendo ed ereditando l’origine divisa. Come non vedere la successione divisoria tra un Occidente europeo ricco di valori di pensiero, di arte, di spirito, di cultura globalmente e ispiratamente cristiana, cui è accaduto di cadere e s-cadere nel colonialismo dopo il raggiungimento delle terre promesse americane, dell’El Dorado di terre altrui, sottomesse e governate con la croce in una mano e la spada nell’altra, dando origine allo s-cadimento dell’Occidente USA dove i cristianesimi fondamentalisti e i clan massonici si sono alimentati di schiavismo e odio per la democrazia, sentendosi investiti da una potenza religiosa messianica che conteneva dentro di sé la divisione dall’altro e l’esclusione dell’altro, del suo doppio odiato e bramato, escluso e sfruttato, del “negro” «servito come capro espiatorio per tutto ciò che da tempo questa storia sentiva o almeno presentiva come propria impasse» [42].

Allora non soltanto «Escluso l’ebreo in noi» di Jean-Luc Nancy, ma «Escluso l’altro in noi» può essere il titolo del libro della nostra storia contemporanea dove l’altro escluso è l’Altro da cui ci siamo divisi originariamente: ci è accaduto di dividerci dall’«interior intimo meo et superior summo meo – più interiore della mia intimità e più elevato della mia sommità» [43], dando luogo a quella schizofrenia culturale-globale che ci fa inneggiare alla libertà, alla pace, alla democrazia, alla giustizia, manovrando poi più o meno occultamente per la prigionia, la guerra, la dittatura, il sopruso, la morte. Ciò che accade sotto gli occhi dell’Occidente globalizzato, sotto i nostri occhi!

P.S. Credevo di aver concluso. Terminando di vergare queste righe mi giunge la notizia della morte di Alexei Navalny. A quest’uomo coraggioso, principale oppositore della dittatura russa e ora martire della libertà, voglio dedicarle. Ciò che ho detto della terra di Israele è paradigmatico di altre terre della nostra «aiuola che ci fa tanto feroci» (Dante, Paradiso XXII, 151) che al presente vivono nella stessa originaria divisione e la stessa Shoah.

Dialoghi Mediterranei, n. 66, marzo 2024

Note

[1] A. M. Cànopi, Lettera a Edith Stein, San Paolo, Cinisello Balsamo 2014: 20.

[2] Ivi: 21.

[3] Ivi: 22; 24.

[4] A. Chouraqui, Lettera a un amico arabo, Medusa, Milano 2007: 182.

[5] Ivi: 182-183.

[6] J-L. Nancy, Escluso l’ebreo in noi (a cura di G. Tusa), Mimesis, Milano-Udine 2019: 55.

[7] J-F. Lyotard, Un trait d’union, Press Univ. Grenoble, Montréal 1993: 23.

[8] J-L. Nancy, cit.: 21.

[9] Per la storia di Israele si vedano: M. Noth, Storia di Israele, Paideia, Brescia 1975; G. Ravasi, Antico testamento, Piemme, Casale Monferrato 1991; A. G. Wright – R. R. Murphy – J. A. Fitzmyer, Breve storia di Israele, Queriniana 2009.

[10] G. W. F. Hegel, Scritti giovanili, a cura di E. Mirri, Orthotes Ed., Salerno 2015: 449; cit. in G. B. Tusa, postfazione a J-L. Nancy, cit.: 59.

[11] Ivi: 60.

[12] Sull’origine da Ur: Gen 11, 28.31; 15,7; da Charran: Gen 11, 31; 24, 4.10; 27,43.

[13] Cf. M. Noth, Storia d’Israele, cit.: 36-37.

[14] Ivi: 47-48.

[15] Ivi: 159.

[16] M. Cacciari, Icone della legge, Adelphi, Milano 2002: 149.

[17] Cf. S. Freud, L’uomo Mosè e la religione monoteistica. Tre saggi, Bollati Boringhieri, Torino 2013.

[18] F. Rosenzweig, La stella della redenzione (a cura di G. Bonola), Marietti, Genova 2000.

[19] Ivi: 321.

[20] Ivi: 325.

[21] Ivi: 326.

[22] Ibid.

[23] Cf. A.G. Wright, cit.: 41-42.

[24] M. Noth, cit.: 50ss.

[25] R. de Vaux, Histoire ancienne d’Israel, vol, I, Paris 1971: 443.

[26] A.G. Wright, cit.: 38.

[27] Cf. ivi: 79 ss.

[28] Cf. nota 21.

[29] J-L. Nancy, cit.: 36.

[30] Ivi: 37.

[31] Ivi: 41.

[32] Ibid.

[33] Ivi: 29

[34] Ivi: 43

[35] Ivi: 48.

[36] A. Chouraqui, cit.: 227.

[37] H. Arendt, “Comprensione e politica”, in La disobbedienza civile e altri saggi, Milano 1985: 91.

[38] K. Jaspers, La questione della colpa. Sulla responsabilità politica della Germania, Raffaello Cortina, Milano 1996.

[39] Cf. M. Buber, Rinascimento ebraico, Mondadori 2013.

[40] P. Vidal-Naquet, Gli ebrei, la memoria e il presente, Milano 1985: 152.

[41] J-L. Nancy, cit.: 55.

[42] Ivi: 45.

[43] A. Agostino, Confessiones III, 6, 11.

_____________________________________________________________

Leo Di Simone, teologo, scrittore, liturgista, esperto di musica liturgica e di arte sacra, ha insegnato Antropologia culturale e Liturgia presso la Facoltà Teologica di Sicilia (Palermo), l’Istituto di Scienze Religiose di Mazara del Vallo e l’Istituto Teologico di Scutari (Albania). È presbitero della Diocesi di Mazara del Vallo, docente e Direttore della Scuola Diocesana di Teologia e della Biblioteca diocesana. Nella stessa Diocesi coordina il progetto “Operatori di pace” e dirige l’Ufficio Diocesano per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso. Attualmente è anche Referente diocesano per il Sinodo. Tra le sue pubblicazioni, si segnalano i seguenti volumi, editi da Feeria (Panzano in Chianti – Firenze): Liturgia secondo Gesù. Originalità e specificità del culto cristiano. Per il ritorno a una liturgia più evangelica (2003); Vexilla Regis. La croce dipinta di Mazara del Vallo. Icona pasquale della liturgia (2004); Beato Angelico. L’estetica del Verbo incarnato (2004); Le rotte dei Misteri. La cultura mediterranea da Dioniso al Crocifisso (2008); Liturgia medievale per la Chiesa postmoderna? La questione del “rito antico” nel racconto del “rito romano” (2013). Ha curato, per i tipi de Il Colombre, il volume Trasfigurazione. La Basilica Cattedrale di Mazara del Vallo. Culto Arte e Storia (2006). L’ultimo suo volume è un saggio biografico su Thomas Merton: Il romanzo di Thomas Merton. Un umanista cristiano nell’era postcristiana, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani (2018). Nel campo dell’innografia liturgica ha pubblicato con le Edizioni Paoline due volumi di inni: O fonte della luce; O Cristo splendore del Padre.

______________________________________________________________