Askos in bronzo a forma di sirena dalla necropoli delle Murgie di Strongoli (antica Petelia), Museo Nazionale di Crotone (da Sul dorso della sirena. La Crotone pitagorica in alcuni capolavori d’arte funeraria di Margherita Corrado)

di Francesco La Rocca

Introduzione

La vicinanza di Pitagora al movimento mistico dell’orfismo e alle sue pratiche è questione ampiamente studiata e dibattuta. Tra i primi autori ad accostare il nome di Orfeo a quello di Pitagora, ad esempio, Apollonio di Tiana, Giamblico e Ione di Chio, che riconduce al filosofo di Samo la paternità di alcuni poemi conosciuti sotto la firma di Orfeo o, ancora, Epigene che attribuisce quattro poemi orfici ad altri membri della Scuola Pitagorica (Cardini, 2010; Dodds, 2009: 197; Giamblico in Montoneri, 1973:30, 75-77; O. Kern, 2011: 84) [1]. Le affinità tra i fondamenti del pitagorismo e dell’orfismo non sono, dunque, un mistero, in quanto testimoniate dai precetti professati all’interno della stessa Scuola Pitagorica: la metempsicosi; il rifiuto dei sacrifici di sangue; le prescrizioni dietetiche; la concezione cosmogonica e molti di quegli elementi che compongono il pythagorikos bios trovano delle immediate ed evidenti corrispondenze nella misteriosofia orfica. Per tal motivo, sembra lecito riferirsi a questa dottrina utilizzando il termine “orfico-pitagorica”.

Il principale luogo di diffusione di questa tradizione è la Magna Grecia, terra di colonie, che nel VI secolo a.C. attraversa un periodo di grande fermento culturale, affermandosi come teatro privilegiato della rivoluzione spirituale apportata dall’orfismo nel mondo ellenico (Adorno in Romanelli, 1975: 25). La Calabria, in particolare, si popola di intellettuali, artisti e legislatori, anche grazie alla nascita della celebre Scuola Pitagorica che, agli albori della filosofia, diffonde i propri insegnamenti in tutto il meridione. Secondo Giamblico la stessa invenzione della parola filosofia è da attribuire proprio a Pitagora (Giamblico in Montoneri, 1973: 28), il cui pensiero si configura come una riflessione filosofico-matematica commista ad elementi magici-scaramantici proprî di quella che Detienne, Nilsson e altri studiosi definiscono la folk-religion dei greci (Detienne in Romano, 1982a: 671; Nilsson, 1961, passim). Pitagora, infatti, fa proprie alcune usanze e credenze popolari, che inserisce nel suo complesso sistema di teorie scientifiche e di regole di vita (Lanata, 1967: 31; Adorno in Romanelli,1975: 28) e i celebri tabù imposti dalla Scuola Pitagorica ai suoi adepti appaiono, in sostanza, come una serie di massime superstiziose di senso comune (Cardini, 2010: 897; Frazer, 2018: 68).

Dedicherò queste pagine, quindi, all’analisi di alcune tra le principali credenze e ritualità proprie della tradizione orfico-pitagorica per rispondere ad una precisa domanda: è possibile che alcune di esse siano sopravvissute all’interno della stessa cultura popolare che le ha generate fino a giungere a noi, magari anche con altri significati rispetto a quelli originali? Il paragone sarà, dunque, con le pratiche del folklore meridionale moderno, con particolare riguardo alla tradizione calabrese, dal momento che la Calabria ha rappresentato il maggior centro di attività di Pitagora e dei suoi discepoli. Nello specifico farò riferimento a credenze diffuse nella regione attorno al XX secolo, periodo che fornisce il maggior numero di testimonianze ad oggi reperibili. Acciò si prenderanno in considerazione le teorie che riguardano lo pneuma, il daimon – o demone – la concezione sacra delle malattie, il malocchio, la numerologia sacra, gli esorcismi musicali e altre ancora, ponendo come punto di riferimento costante la loro possibile evoluzione nei tempi moderni.

Antefissa semiellittica con Gorgone, 525-500 a. C. circa da Taranto, Museo Archeologico Nazionale di Taranto

Lo pneuma e la metempsicosi

Secondo i Pitagorici alla base della vita si trova lo pneuma: aria, soffio vitale che riempie l’intero kosmos, ovvero l’ordine delle cose che formano la realtà, annullando ogni possibilità di esistenza del vuoto. Grazie al respiro, questo pulviscolo entra all’interno dei corpi dandogli la vita e, nel momento in cui li abbandona, segna la loro morte (Montano in Alcaro, 2011: 25). Attraverso lo pneuma, quindi, viaggiano le anime degli uomini, imbrigliate in un perenne ciclo di morte e reincarnazione e, accanto ad esse, si trovano anche tutti quegli esseri la cui natura li pone a metà strada tra le anime e gli dèi, sospesi nell’aria e nel tempo: gli spiriti di eroi e demoni che governano lo pneuma e influenzano la vita dei mortali con i loro poteri, ma che attraverso adeguate pratiche cerimoniali possono essere indirizzati nel loro agire [1].

«L’aria è piena di anime; ed essi [i pitagorici] le considerano démoni ed eroi, e pensano che siano essi ad inviare agli uomini i sogni, i segni premonitori e le malattie; e non solo agli uomini, ma anche alle greggi e agli altri animali da pascolo; e a questi sono dirette le cerimonie catartiche e apotropaiche» (Diogene Laertio fr. 58 B 1a D.K.).

Nello specifico, i demoni, conosciuti con vari nomi, ma tuttavia riconducibili a caratteristiche e funzioni simili, si dividono tra buoni e cattivi demoni, in grado di insidiare gli uomini con terribili malattie o, al contrario, guidarli verso un cammino di ascensione alla purezza (Detienne in Romano, 1982b: 566). Queste entità, che tramite lo pneuma viaggiano nel cosmo, hanno dimora tra gli astri e per tal motivo la Luna – di cui Ecate e Cibele, Signore della Malattia Sacra, costituiscono l’incarnazione divina – li comanda.

In sostanza, l’immagine che si delinea è quella di un cielo abitato da entità semi-divine, deputate alla salvaguardia dell’ordine del kosmos (Detienne in Romano, 1982b: 568); in particolare, le Erinni, i Dattili Idei [2] – o Grandi Dei – e le Sirene svolgono in questo piano generale un ruolo fondamentale: le prime sono incaricate della salvaguardia dell’integrità dei ruoli familiari e del diritto delle madri, intervenendo per punire con fruste e morsi di serpenti chiunque infranga la legge; i secondi compongono la schiera dei figli di Cibele e danno il loro contributo condannando alla follia gli uomini peccatori; le ultime, invece, rapiscono con il loro volo le anime dei defunti per portarle in cielo da dove, successivamente, si reincarnano a nuova vita, come vuole l’eterno ciclo della metempsicosi, la trasmigrazione delle anime teorizzata dagli orfici-pitagorici.

La progenie dei demoni può essere divisa in due schiere: una composta dai figli della Grande Madre, la Luna, e l’altra composta dai figli della dea Notte e, per via della loro natura oscura, proprio durante il crepuscolo, quando gli uomini entrano nel regno del sogno assumono il massimo potere, rifuggendo al contrario la luce del Sole e l’arrivo del mattino. Si tratta di un mitema diffuso in molte religioni, quello del conflitto luce-ombra, rappresentato all’interno delle teogonie orfiche dalla nascita del dio Fanes, “lo Splendente”, che emerge dall’uovo posto nel grembo della Notte, sancendo in tal modo la creazione dell’universo fino ad allora avvolto dal buio. I Pitagorici stessi assumono il conflitto luce-ombra come una delle dieci coppie di contrasti che si trovano a fondamento della realtà e che rendono possibile la conoscenza di ogni cosa. Da qui l’idea comune a molte culture che la notte sia popolata da spiriti maligni avversi al giorno e che alcune azioni siano permesse solo in determinati momenti della giornata, ma strascichi di questa superstizione si ritrovano in Calabria fino al XX secolo.

A Cosenza, per esempio, in occasione di un funerale, con l’arrivo del crepuscolo le donne interrompevano pianti e lamenti e sostituivano i loro veli neri con fazzoletti bianchi, ingannando così i demoni che altrimenti avrebbero goduto della loro sofferenza (Accattatis, 1895: 506). Il velo bianco richiama in questo caso la funzione dell’infula, la fascia di lana che cingeva il capo dei sacerdoti greci e romani per indicarne lo stato di consacrati agli dèi, ma rimanda altresì alle usanze dei Pitagorici, i quali hanno l’obbligo secondo i loro precetti di vita di indossare vesti di lana bianca. A questo punto è lecito supporre che una tale abitudine avesse il fine non solo di indicare uno stato di avvenuta purificazione dell’adepto, ma altresì di schermare l’individuo dalle forze maligne.

Nell’immaginario calabrese, queste forze sovrannaturali risiedono nella volta celeste e, da lì, sono in grado di influenzare l’andamento della vita terrestre: dèi, costellazioni, figure mitiche e anime dei defunti restituiscono l’immagine del medesimo cielo venerato dai Pitagorici. A testimonianza di ciò, Lombardi Satriani riporta la credenza popolare secondo la quale, proprio come i demoni della concezione greca, «le stelle rappresentano tante anime che hanno in custodia la vita e la salute degli uomini: ce ne sono di buone e di cattive» (Lombardi Satriani, 1997: 59) e tra queste spicca la stella del mattino, conosciuta anche con l’epiteto di stilla Sirena – stella Sirena – (Accattatis, 1895: 707). Inoltre, tra le pratiche popolari più diffuse, anche quella di invocare la luna affinché colpisse con il male de la luna individui ai quali si era avversi, ricordando proprio le dee Ecate e Cibele quali personificazioni della luna e Signore delle malattie (ivi: 390).

Sempre in Calabria era opinione comune, poi, che le anime dei morti, anche dette umbre (ivi: 787), potessero scendere dal cielo e interagire direttamente con i vivi insinuandosi nei loro sogni, similmente ai demoni della tradizione magica pitagorica, oppure reincarnandosi in altre forme di vita, quali serpenti, lucertole, rospi, topi o farfalle, richiamando in ciò la citata metempsicosi. Quando ci si trovava davanti un animale di quelli elencati, questi veniva trattato con venerazione e, per esempio, a Longobardi (CS) se capitava che un bambino uccidesse una lucertola inavvertitamente, immediatamente le rivolgeva scongiuri per invocare il perdono dell’anima estinta:

«Se pei tetti e le soffitte si sente di notte un rumore di topi, non sono topi questi, ma anime peccatrici condannate ad espiare la pena nei luoghi medesimi dove esse peccarono. Tali credenze non sono esse un’eco lontana di quelle degli antichi nelle metamorfosi umane ed emigrazioni delle anime?» (Ibidem).

In tali vesti esse andavano a far visita ai loro parenti ancora in vita, infilandosi di notte nelle case e, quindi, era costume preparare i pasti preferiti dal defunto di primo mattino per lasciarli sull’uscio dell’abitazione la notte, così che lo spirito potesse cibarsene. Sopravvive tutt’ora una reminiscenza di una simile tradizione nel tipico dolce preparato in occasione della commemorazione dei defunti: le fave dei morti, la cui allusione alla fava come al cibo degli spiriti, tra l’altro, rimanda all’oscura associazione pitagorica del legume al mondo dell’oltretomba (Cardini, 2010: 903).

Raganella in legno intagliato, manifattura del XX secolo, da Catania, Museo Sardo di Antropologia ed Etnografia

Il malocchio nell’aria

La concezione dell’aria come mezzo attraverso il quale entità metafisiche sono in grado di nuocere alla salute degli uomini è ben espressa, altresì, nella teoria democridea, dove per la prima volta si trova una teorizzazione pseudoscientifica del fenomeno del malocchio (De Martino, 1982:119). Democrito, filosofo del V secolo a. C., è considerato spiritualmente un erede della Scuola Pitagorica e alcuni, addirittura, lo dicono allievo di Pitagora in persona (Democrito fr. A 1 D.K.), chiaro quindi che la sua filosofia, in un modo o nell’altro, viene generalmente ascritta a quel sistema di credenze che vanno sotto il nome di “vita pitagorica”. Nella sua trattazione sulle malattie dell’anima descrive un processo secondo il quale il nostro organismo viene colpito da «idoli», immagini provenienti dal mondo esterno, vere e proprie riproduzioni dei corpi che si trovano in natura. Gli enti, quindi, sono in grado di emanare dei duplicati della loro immagine, contenenti le stesse qualità e intenzioni spirituali dei modelli originali. Questi riflessi, viaggiando attraverso l’aria, entrano nel corpo destinatario tramite i pori, e poiché portano con sé i moti e le volontà del corpo di provenienza gli invidiosi sono in grado provocare danni alla salute delle vittime designate con i loro influssi negativi (Democrito fr. A 77 D.K.).

La teoria democridea appena descritta è successivamente recuperata da Plutarco, il quale attribuisce alla vista, nello specifico, il potere della fascinazione e informa che era cosa comune tra i più colti considerare queste teorie come nient’altro che credenze popolari:

«Ed è naturale che questo fenomeno avvenga soprattutto attraverso gli occhi: infatti la vista è estremamente mobile e, unita al fiato che emette un bagliore di fuoco, diffonde una potenza straordinaria, cosicché mediante la vista l’uomo può subire e provocare molti effetti» (Plutarco, 2017: 1299).

La vista è, dunque, in grado di fungere da tramite per forze incontenibili, esattamente come il malocchio della tradizione popolare meridionale. Si tratta senza dubbio della «più radicata delle credenze nel popolino, ed anche tra le persone colte» (Lombardi Satriani, 1997: 135), una superstizione ancora molto viva, come testimoniano detti diffusi del linguaggio quotidiano quali: “fora malocchio” o “chi bidisti?” utilizzati come formule scaramantiche per allontanare i poteri nefasti degli sguardi indiscreti (ivi: 141).

Il fenomeno del maluocchio prende anche il nome di jettatura da jettare, ovvero “gettare”, poiché indica in generale gli effetti maligni di un’influenza negativa, pervasa da invidia e malevolenza, che viene “gettata” contro una vittima. Da qui l’usanza, quando si incrociano jettatori, ovvero individui ritenuti capaci di gettare il malocchio, di sputare tre volte addosso alla persona caduta sotto il suo sguardo. La jettatura, tuttavia, può anche mancare di intenzionalità, e scaturire da complimenti sinceri, volti ad elogiare le virtù o la bellezza di una persona. Per tal motivo, ad esempio, «con tre sputi le donne acritane salutano la nascita di un bambino nel momento che metton piede nella stanza della puerpera per visitarla» (Dorsa, 1884:124), così da scongiurare, preventivamente, eventuali effetti indesiderati. Ma, ancora, la saliva viene adoperata per purificare oggetti personali, evitando così che qualcuno possa adoperarli per compiere malocchi: «quando si butta via un pezzetto di stoffa, detto zodaru, si sputa sopra tre volte, per evitare che altri se ne possano giovare per la “magaria”. La donna quando si pettina, deve fare dei capelli che cadono un batuffolo e, prima di buttarlo, sputarvi sopra tre volte» (Lombardi Satriani, 1997: 38).

Quanto detto chiarisce il significato di uno dei proverbi, o akusmi, più oscuri tramandati dalla Scuola Pitagorica, ossia «sui tuoi capelli e unghie tagliate, sputa», che Cardini interpreta come un monito a non aver cura di quanto si stacca dal proprio corpo (Cardini, 2010: 923), ma che probabilmente si colloca all’interno di quelle pratiche scaramantiche popolari che sono rientrate in qualche modo tra i precetti che il filosofo di Samo ha tramandato ai suoi discepoli. La funzione della saliva, tra l’altro, richiama la descrizione di quello che Teofrasto definisce “il superstizioso”, riferendosi all’iniziato orfico, del quale riporta la pratica di sputarsi addosso come gesto apotropaico alla vista di un pazzo o un epilettico (Teofrasto, Caratteri, XVI, 15), dal momento che l’epilessia era una delle malattie più temute tra gli antichi greci, definita “malattia sacra” per via della sua natura incomprensibile ai loro occhi.

Dettaglio del Cratere di Altamura, IV secolo a. C., realizzato a Taranto ed attribuito alla bottega del Pittore di Licurgo, Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Magare ed invidia

La jettatura si concretizza nel fascino, un incantesimo, che può essere spezzato solo tramite l’intervento di un’esperta in materia, la commare, anziana del paese che riveste a tutti gli effetti il ruolo di una sacerdotessa. Costei, tramite riti e litanie, o carmi, libera il malato dai dolori e dalle influenze negative. Il termine carmu, dal latino carmen – canto, poesia, ma anche predizione, incantesimo –, indica una formula poetica con il potere di ammaliare e guidare la mente delle persone, una funzione simile a quella degli epodai greci, i formulari magici utilizzati all’interno della Scuola Pitagorica per curare le malattie (Lanata, 1967: 48). Le commari, in grado di guarire dal malocchio, ma anche di lanciarlo, compongono una delle tipologie più particolari della tradizione folklorica meridionale, conosciute maggiormente con il nome di magara. Esiste anche la versione maschile di questa terribile incantatrice, che prende il nome di magaru, ma informa Accattatis nel suo vocabolario che «il magaru […], tra noi, è rarissimo e di nessun prestigio. In alcuni luoghi viene confuso col negromante» (Accattatis,1895: 399).

Per risalire alla sua origine è necessario tornare ad alcuni dei daimones citati in precedenza e, precisamente, alle Erinni, tra le quali spicca il nome di Megera, l’“Ira invidiosa”. Questi demoni risiedono, assieme agli altri, sulla Luna, chiamata gorgonein dagli orfici, termine con il quale si indicava la maschera apotropaica di Medusa, dotata del potere di comandare gli spiriti e terrorizzare le anime malvagie. Le Gorgoni, dunque, tanto nell’aspetto quanto nella funzione di perseguitare le anime peccatrici sono simili alle Erinni (Kerenyi, 1963: 51) e proprio la sovrapposizione di Medusa e Megera sembra costituire il punto di unione simbolica tra la potenza dello sguardo e la furia rovinosa dell’invida.

Nella mitologia classica è noto che l’unico in grado di piegare il terribile potere delle Erinni è Orfeo, che con la sua lira e la sua arte canora commuove finanche gli spiriti più spietati, come testimonia un vaso di Altamura del IV secolo a. C. in cui sono rappresentate le Erinni che indietreggiano davanti al mitico cantore: simbolo della vittoria degli orfici sulle potenze demoniache. Ma un ruolo di grande importanza esse ricoprono anche all’interno della Scuola Pitagorica: sono, ad esempio, protagoniste di uno degli akusmi che dettano le norme della vita pitagorica e Giamblico riporta un passo secondo il quale Epimenide, alunno di Pitagora, poiché minacciato di morte da alcuni aggressori, invoca le Erinni in sua difesa inducendo gli assassini ad uccidersi tra di loro (Giamblico in Montoneri, 1973: 109). Inoltre, proprio Pitagora in quanto magoi [3] e goeta, cioè incantatore di spiriti (Lanata, 1967: 41), era considerato un essere demoniaco proveniente dalla Luna (Giamblico in Montoneri, 1973: 15; Detienne in Romano, 1982b: 66). Il suo percorso di ascensione spirituale, difatti, lo aveva sollevato dalla condizione di semplice umano, ponendolo assieme ai discepoli in una dimensione più vicina a quella ultraterrena, come testimoniato da Aristotele, secondo il quale tra i membri della Scuola si era soliti dire che tra le tipologie di viventi vi sono l’uomo, il dio ed il terzo tipo come Pitagora (Giamblico in Montoneri, 1973: 15). Tutto ciò restituisce una immagine dei Pitagorici come individui assimilabili a spiriti divini che, pertanto, essi stessi potevano invocare a piacimento per compiere i propri incantesimi.

Ancora oggi in Calabria si ritiene che le magare siano capaci di compiere sortilegi grazie all’ausilio di forze demoniache, un tempo identificate nel fajettu, nient’altro che un folletto descritto da Accattatis come uno «spirito immaginario che alcuni credono nell’aria» (Accattatis, 1895: 290) e che rimanda alla questione dello pneuma popolato dai demoni divini. Il fajettu, difatti, proprio come quei demoni, è in grado di insinuarsi nei sogni delle persone, predicendo il bene o il male che capiterà all’interessato e per questo è anche detto auguriello (ivi: 449). Da qui tutta una serie di pratiche di oniromanzia fondate sul significato dei sogni, ma anche una serie di prescrizioni dietetiche utili a guidare le voci degli spiriti nel sonno e che richiamano direttamente la tradizione alimentare pitagorica:

«[…] il popolino […] evita alcuni cibi, come la lattuga ed altri alimenti, per evitare tristi sogni, pur ignorando che i Pitagorici vietarono il far uso delle fave, poiché esse rendono i nostri sogni turbolenti e confusi. […] Infatti asserisce Dioscoride che “le fave della Grecia […] turbano i sogni» (Lombardi Satriani, 1997: 85-86).

I fajetti sono spiriti fortemente legati alla dimensione del focolare domestico e, per tal motivo, si ritiene che dimorino in luoghi dove si possano trovare «sette focolari ed abitino sette famiglie in case attaccate fra loro» (Accattatis, 1895: 450). La ripetizione del numero pone l’accento sull’importanza del 7, che ricalca la funzione descritta nella Teologia Aritmetica riportata da Giamblico e secondo la quale il numero sette è chiamato dai Pitagorici “guardiano”, dal momento che rappresenta i sette astri che guidano le greggi dei demoni tra le stelle (Giamblico in Romano, 2012: 913). Dunque, i fajetti si configurano come protettori della casa e, infatti, le loro azioni sono a danno esclusivamente degli scortesi e i malvagi, mentre i buoni e compassionevoli possono solo trarre vantaggio della presenza di un fajettu in casa.

Una funzione che richiama, tra l’altro, i numerosi demoni preposti alla protezione della dimora dagli orfici-pitagorici, tra i quali i Dattili Idei, che sotto il nome di Cabiri o Dioscuri sono legati alla salvaguardia del focolare, l’Hestia posta al centro del cosmo, come Sole, e della casa, come fuoco; o ancora lo Zeus Ktesios e lo Zeus Agatodaimon (Cfr. Detienne, 1982b: 562; Nilsson, 1961: 65-83), forme serpentine del “padre degli dei” che secondo gli Inni Orfici recano fortuna alla famiglia quando fanno visita alla casa (Ricciardelli, 2000: 187) e, pertanto, fungono da soggetto protagonista degli altari domestici, dove vengono sacrificati in loro onore cibi prelibati. Anche in questo caso si tratta di una pratica che ha lasciato evidenti tracce nelle passate tradizioni calabresi: fino al XX secolo, infatti, si riteneva che l’arrivo di un serpente in casa fosse segno di buon augurio e il proprietario della dimora doveva prendersene cura per assicurarsi che nulla di male gli accadesse (Lombardi Satriani, 1997: 56), cosicché nutrire questi animali con tuorli d’uovo rendeva in cambio prosperità alle famiglie (Cfr. Accattatis, 1895: 695).

Rilievo da Tespie raffigurante Zeus Ktesios, il demone che sottoforma di serpente aveva il compito di proteggere la dispensa della casa da eventuali ladri ( da Greek folk religion di M. P. Nilsson)

Gli incantesimi: numeri e forme

L’uovo in particolare è un simbolo fondamentale per la misteriosofia orfica, dal momento che, secondo le teogonie a noi pervenute, dall’Uovo originario si dischiude l’intera realtà e, precisamente, il momento della schiusa sancisce la nascita di Fanes, il dio della Luce che con il suo potere rischiara l’oscura Notte. Per tal motivo, tanto per gli orfici quanto per i Pitagorici, è vietato cibarsi di questo alimento, in virtù della sacralità simbolica e dei poteri divini che lo rendono, al contrario, infallibile strumento rituale. In particolare, compare come amuleto in una pratica dei sacerdoti orfici, durante la quale si pone l’uovo sul fuoco e si osserva da quale lato avvenga la “sudorazione” del guscio, traendo presagi a seconda di ciò e, se l’uovo si rompe, si presagiscono una serie di sciagure per il consultante e il suo patrimonio (Kern, 2011: 36) [2].

Allo stesso modo le magare, prima di dare inizio alle loro pratiche, ricorrono proprio all’uovo, strumento divinatorio utilizzato per osservare se il cliente è stato colto o meno da lu fascinu:

«Per vedere, o meglio per far credere, a quegli infelici che vi è la fattura, si fa dare un uovo e con questo si segna prima lei e poi fa segnare le persone. Di poi prende l’uovo e lo spezza, prestigiosamente facendo comparire in esso dei capelli e qualche macchiolina di sangue. Questa rappresenta una pugnalata, dice lei, il vostro amico è peniatu, ha la fattura e voi dovete cercare l’oggetto di cui si sono serviti per far ciò» (Lombardi Satriani, 1997: 176).

I Pitagorici, inoltre, credono nella sacralità del numero: per loro «[…] era contemporaneamente “la materia” (hyle) delle cose esistenti, la loro “determinazione” (pathos) e la loro “proprietà” (hexis)» (D’Anna, 2010: 196) e attingono tutta la loro conoscenza in materia alla dottrina di Orfeo. Sulla base del numero viene ordinata ogni cosa nel kosmos e, pertanto, conoscere i principi regolatori dei numeri significa conoscere i segreti profondi della realtà. Si spiega in questo modo la tendenza dei pitagorici di dedicare numeri e figure geometriche alle divinità, iscrivendo i nomi delle stesse all’interno delle loro forme rappresentative. Attraverso questi mezzi divini, infatti, è possibile attuare delle vere e proprie pratiche di magia, come Pitagora, che «[…] mediante i numeri […] compì straordinarie previsioni, e creò un culto religioso fondato sul numero» (Giamblico in Montoneri, 1973: 76).

Da ciò deriva, evidentemente, la tradizione secondo la quale alcuni numeri detengano poteri mistici, idea che tutt’ora sopravvive nell’immaginario popolare, nel quale si attribuisce valore esoterico a numeri come il tre, l’otto e il nove. Per esempio: «tre volte la fattucchiera lecca con la lingua la fronte dell’affascinante e tre volte sputa per terra per levare il malocchio; tre sgarri (scanalature) deve avere la noce e la nocciuola per valere come amuleto contro i fulmini; tre gocce di sangue bisogna togliere ad un lupo mannaro per guarirlo dal male» (Lombardi Satriani, 1997: 74) e così via; analogamente i Pitagorici per tre volte ripetono preghiere e sacrifici, così come accostano invocazioni di benevolenza al numero tre, rendendo l’idea di una vera e propria formula magica: “tre volte fortunati” o “tre volte beati” (Giamblico in Romano, 2012: 861).

L’otto e il nove, invece, compaiono in coppia nelle litanie preventive contro il fascino, in Calabria si è soliti utilizzare la seguente formula per scongiurare la jettatura, di cui sopravvive in particolare il primo verso:

|

Ottu e nove fora malocchiu Chiummu alli peri Petri alli ricchi. |

Otto e nove via il malocchio Piombo ai piedi Pietre alle orecchie |

In questo caso specifico Dorsa riconduce la formula al significato del pari e del dispari nella filosofia pitagorica per come spiegata da Plutarco: poiché il numero 8 è dato da 23 mentre il 9 da 32, tramite la loro unione si realizza la congiunzione del pari e del dispari e, quindi, si raggiunge uno stato di armonia (Dorsa, 1876: 125) che è principio fondamentale per una condizione di salute ottimale secondo la scuola medica Pitagorica. Ma questi due numeri rimandano, peraltro, ai Cureti, demoni di cui si è già discusso: Plutarco ricorda il numero otto come il numero dedicato da Pitagora a Poseidone Protettore (Kern, 2011: 32 – 309) [3], allevato, per l’appunto, dai Cureti che forgiano per lui il tridente simbolo del suo potere; per tal motivo esso conserva evidentemente il controllo sui demoni suoi servi e invocarne il numero corrispondente permette di estendere quel potere anche al suo fedele. L’analogia è ancora più chiara in riferimento al numero nove, detto da Orfeo e da Pitagora proprio “dominio dei Cureti”. Il nove, infatti, è chiamato con il nome di “Iperione” (Giamblico in Romano 2012: 941), il dio solare che ha il potere di scacciare gli incubi e che, secondo il mito, in veste di Apollo sconfigge i Cureti portatori di cattivi sogni, leggenda che richiama inoltre la pratica diffusa in Calabria di raccontare gli incubi al sole per allontanarne le influenze.

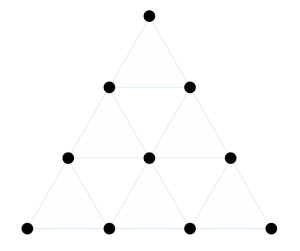

La questione si allarga ulteriormente nel momento in cui entrano a far parte dei riti anche le forme geometriche. Come si è detto, i Pitagorici consacrano le loro rappresentazioni geometriche alle divinità, iscrivendo i nomi di uno o più dèi tra gli angoli delle figure. Il loro simbolo sacro di armonia e salute è la tetraktys (vedi immagine), il triangolo formato dai primi quattro numeri della scala numerica (1, 2, 3, 4) la cui somma è equivalente a dieci (1 + 2 + 3 + 4), l’apice della scala. Il dieci è rappresentato a sua volta nella forma di una sfera, che racchiude in sé l’armonia del cosmo e tutti gli altri numeri e, per via della sua forma rotonda e completa, è chiamato anche “Sole”, il centro dell’universo da cui si irradia la vita. A tal proposito è notevole che nel dialetto calabrese si sia conservato il termine spera, “sfera”, proprio nell’accezione di “raggio solare” (ivi: 715), quasi a riecheggiare l’idea del cerchio pitagorico, che assieme al triangolo costituisce una delle forme più utilizzate dagli stregoni calabresi, come riportato da Accattatis nel suo vocabolario, «faù circhi, faù trianguli e scungiuri, cuomu li nigrumanti e li magari» (Accattatis, 1895: 777). Si tratta di una pratica comune altresì alla vicina Basilicata, per la quale De Martino annota un fatto assai particolare: a Marsico Nuovo (PZ) un certo contadino era convinto di poter scacciare gli spiriti che muovevano l’aria e le tempeste recitando un preciso formulario aperto da un’invocazione alla tetrade, in seguito al quale tracciava un cerchio nel terreno con la sua falce (De Martino, 1982: 48-49); alla maniera di quegli incantatori che in Calabria credevano di potere estinguere le trombe marine con la pratica del tagghju e, cioè, simulando con il braccio destro il taglio di una falce in corrispondenza delle tempeste (Cfr. Lombardi Satriani, 1997: 173). L’immagine che si descrive si sovrappone inevitabilmente a quella dello sciamano Pitagora, i cui poteri si estendevano, secondo la leggenda, finanche al tempo meteorologico, il quale si modificava a seconda del suo volere.

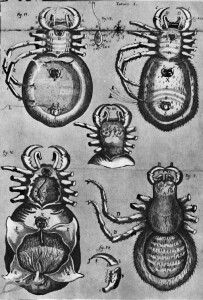

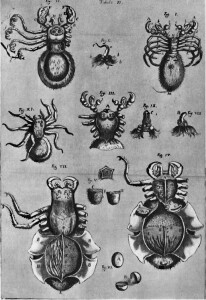

Tavole dell’anatomia della tarantola pugliese dall’opera del medico leccese Nicola Caputo (da La terra del rimorso – contributo a una storia religiosa del Sud, di E. de Martino)

Esorcismi musicali

L’armonia rappresentata dalla tetraktys è il principio che guida la ricerca della Scuola Pitagorica anche all’interno dei suoi studi musicali. Pitagora, infatti, in qualità di essere superiore è dotato di sensi particolarmente raffinati e, tramite l’udito, è in grado di percepire l’armonia delle sfere, intonata dal canto delle Sirene che volteggiano tra gli astri. Questa armonia, che congiunge ogni cosa attraverso il canto e la musica, è dotata di qualità magiche e, Pitagora, la ripropone attraverso particolari studi musicali, che vanno a formare una vera e propria musicoterapia da adoperare per curare i turbamenti d’animo dei pazienti (Cardini, 2010: 1 (14) e). Tra il VI ed il IV secolo a. C., queste forme di esorcismi musicali finalizzate a scacciare malattie ed affanni, sono ampiamente diffuse nel mondo greco e, tra le categorie di esorcismi musicali, si ricorda ad esempio il rituale coribantico, utile per le sintomatologie che comprendono crisi di pianto, violenta palpitazione cardiaca e turbamento mentale. Il rito consiste nella riproduzione di melodie varie, ognuna delle quali è dedicata ad una divinità differente, dopodiché si assiste alle reazioni del paziente: se il malato reagisce ad un particolare stimolo musicale, ecco che la sua condizione viene ricollegata alla malevolenza della divinità corrispondente, la quale può poi essere placata con i dovuti sacrifici (Dodds, 2009:123-124). Lo stesso procedimento si riscontra per quanto riguarda il rituale del tarantismo, tecnica coreutico-musicale utilizzata come trattamento per le crisi psichiche che trova la sua più nota diffusione in Puglia, ma che viene praticata in tutto il meridione d’Italia fino al XX secolo e che ora sopravvive solo in rievocazioni festive popolari e nel genere musicale della tarantella.

In passato si riconduceva la condizione di debilitazione psico-fisica del tarantolato all’azione di un immaginario ragno il cui morso, nelle fantasie del popolo, era in grado di causare profonde alterazioni dello stato di salute delle persone (per approfondire è possibile consultare De Martino, 1961: passim). Per quanto riguarda la Calabria nello specifico, Accattatis distingue la Aranea tarantula pugliese dalla Lycosa taràntula, tipicamente calabrese, al cui morso vengono attribuite le medesime proprietà venefiche e la cui sintomatologia causa un debilitamento dell’arto interessato, nonché uno stato di smania e irrequietezza per il quale, al suono di un qualche strumento, i malati sono spinti alla danza frenetica (Accattatis, 1895: 758).

Tavole dell’anatomia della tarantola pugliese dall’opera del medico leccese Nicola Caputo (da La terra del rimorso – contributo a una storia religiosa del Sud, di E. de Martino)

Lombardi Satriani riporta che per curarsi dai morsi di suddetto ragno si deve aprire la ferita ed inserirvi all’interno cipolla e aglio pestati. Fatto ciò, si osserva il ragno, per vedere se l’insetto si muove, ovvero balla, o se rimane fermo. Nel primo caso, il paziente deve impegnarsi in una danza furiosa fino alla morte del ragno, nel secondo caso invece è prescritto il totale riposo a letto. Si osserva poi se la taranta è pecurara o quaddarara: per la prima tipologia è prescritto il suono di zampogna, mentre per la seconda il suono d’una caldaia o d’una lira o il rullo di una mazza su una pentola di latta (Lombardi Satriani: 93). Lo stato di epilessia talvolta associato agli effetti del morso del ragno, nonché la frenetica danza necessaria ad epurare il veleno, corrispondono alla descrizione della “malattia sacra”, argomento dell’omonimo trattato redatto da Ippocrate con lo scopo di criticare e demolire la medicina di stampo magico-superstizioso impiegata proprio per curare questi stati di alterazione.

Ma gli esorcismi dei greci lasciano tracce anche in altre tradizioni musicali calabresi, come nel caso della strina. Si tratta di una particolare tipologia di canto, adoperato principalmente nel periodo natalizio e tutt’ora in voga in molti paesi. La strina viene eseguita con una particolare orchestra di strumenti tipici: tamburelli, mortai, coperchi di pentole, zughi-zughi – tamburo a frizione – e surduline – zampogna locale –, gli stessi strumenti adoperati dai greci nelle loro pratiche rituali per liberare le anime dei defunti dalle persecuzioni delle Erinni (Dorsa, 1876: 35). Lo scopo della strina, quindi, è quello di augurare la buona sorte agli uditori ma, altresì, sottende la funzione di scongiurare malìe che possano colpire le persone nei giorni di festa, incarnate in alcuni versi della strina proprio dalle Furie, vale a dire le Erinni (Marzano, 2020: 78):

|

Chissi chi Furii sù? Chi vannu fandu? Chissi sù testi senza ceraveji? Chi juntanu, e si sbattinu abballandu Cu li chitarri e cu li cerameji. |

Queste che Furie sono? Cosa stanno facendo? Queste sono teste senza cervello? Che si dimenano e si urtano ballando Al suono delle chitarre e delle ceramelle. |

Un ulteriore esempio della diretta influenza della Scuola Pitagorica è fornito proprio da uno strumento musicale, la raganella, la cui invenzione risale al pitagorico Archita di Taranto. La raganella, detta tòcca o tòccara, derivazione dal greco trocao, “io sono girato” (Accattatis, 1895: 771), corrisponde alla platagè greca, strumento composto da una listarella di legno flessibile che, mediante rotazione attorno ad un manico munito di rotella dentata, produce una serie di suoni secchi e rumorosi. Creata secondo Aristotele da Archita per distrarre i bambini dal commettere disastri domestici, doveva avere in realtà la funzione di introdurre i più giovani alla teoria musicale grazie al suo meccanismo estremamente semplice. Plutarco, poi, compara la funzione della raganella a quella del rhombos – la trottola – e del nartece – o tirso –, strumenti sacri utilizzati durante la celebrazione dei misteri e, poiché la raganella si basa sullo stesso principio di moto circolare del rhombos, simbolo di armonia cosmica per i Pitagorici, è facile supporre che in principio anch’essa facesse parte degli strumenti rituali e che avesse funzione di spaventare e scacciare gli spiriti maligni con il suo suono particolarmente rumoroso.

«In un episodio simposiaco delle Quaestiones Convivales Plutarco raccomanda di offrire ai convitati ormai ebbri, così come ai bambini che non riescono a star fermi, non la spada e la lancia, bensì la platagè e la sfaira, e paragona la situazione dei convitati a quella degli ebbri cui Dioniso dà il nartece […] Grazie alla testimonianza plutarchea, non solo rhombos, il cui uso, come è noto, era ampiamente attestato nelle teletai, ma anche la platagè e la sfaira, con l’illustre esempio del nartece che viene offerto dal dio agli ebbri, si rivelano oggetti giocattolo di cui servirsi quando, superando l’ordine del convivio, si entra nella dimensione orgiastica» (Ghidini in Ghidini, Marino e Visconti, 2000: 257-258).

Ad oggi, in Calabria, la raganella viene utilizza in alcuni comuni in occasione della Settimana Santa, periodo durante il quale è vietato suonare le campane che, pertanto, vengono rimpiazzate nella loro funzione dalla tòccara, che ha continuato a conservare il suo valore sacro.

Il “rombo”, invece, svolge un ruolo fondamentale nella mitologia orfica e compare come uno dei giocattoli con cui il fanciullo Dioniso gioca poco prima d’esser ucciso dai Titani e, da qui, il suo impiego nel corso dei rituali misterici (Porfirio, 2011: CLXIX). Ma il rombo è anche oggetto di studio per lo stesso Archita il pitagorico, che tentò di comprenderne i meccanismi sonori legati al ronzio emesso dalla trottola in movimento, le cui frequenze adeguatamente interpretate svelano le volontà degli dèi. Anche nel dialetto calabrese sopravvive il termine rumbulu (Dorsa, 1876: 35), utilizzato per indicare ogni oggetto di forma circolare, da cui lo strumbulu, ovvero la trottola della tradizione meridionale, che nella vicina Sicilia continuava a conservare fino a qualche tempo fa il suo valore profetico in una serie di usanze che vedevano nell’andamento e nel suono emesso dallo strumento una serie di segnali propiziatori (D’Onofrio, 2017: passim).

Il percorso descritto dimostra non solo come tracce della tradizione orfico-pitagorica possano essere rinvenute all’interno del folklore calabrese e meridionale in generale, ma permette altresì di inquadrare la filosofia pitagorica in un sistema di superstizioni che apre le porte a nuove interpretazioni dei suoi precetti: se da una parte i tabù della Scuola Pitagorica permettono di rintracciare l’origine e il significato profondo di pratiche e rituali moderni, dall’altra è stato possibile ricostruire il senso di alcuni degli aspetti più oscuri della Scuola stessa grazie a questi ultimi. L’operato di Pitagora, difatti, ha gettato e solidificato le basi di una tradizione che seppur mutata nel tempo ancora oggi, in qualche modo, conserva al suo interno gli echi di un mondo apparentemente distante. In alcuni casi si è visto addirittura come non vi sia alcun confine di demarcazione tra filosofia pitagorica e folklore moderno nel momento in cui, si è detto, alcune pratiche dell’uno prendono in considerazione i principi dell’altra, fino a sovrapporsi irrimediabilmente.

Tracce di questa eredità sono conservate finanche tra le pieghe del dialetto calabrese. Ad esempio, di notte era proibito pronunciare la parola fuocu, “fuoco”, in quanto termine associato ad esclamazioni di sventura e, al suo posto, si doveva utilizzare il termine lucìse, che si riferisce invece alla qualità luminosa del fuoco. Quest’ultimo termine deriva dal greco lampron, usato per indicare qualcosa di “splendido” o “fiammante”, un sinonimo di fuoco che compare all’interno degli Inni Orfici proprio come aggettivo riferito al dio della creazione Fanes. Egli, infatti, emergendo dall’uovo cosmico posto nel grembo della Notte emana una “luce santa” con la quale è in grado di dissipare le ombre e che gli vale lo stesso appellativo di Fanes, “Splendente” (Ricciardelli, 2000: 22). Sempre da lampron deriva il calabrese lèmparu, che continua ancora oggi nel suo significato ad indicare il calore cocente del sole (Dorsa, 1876: 31), astro con il quale si identifica il dio orfico della luce: una possibile influenza della tradizione orfica e dell’ancestrale conflitto tra luce e ombra si conserva, dunque, nelle radici del linguaggio locale, che sembra tramandare gli ultimi strascichi di un’identità dimenticata.

Certo, nel più dei casi, queste superstizioni e idee emergono da un’eredità spogliata dai suoi contesti e rituali originari e sopravvivono, ad oggi, come nient’altro che reminiscenza trasposta in altri sistemi di credenze. Ad essere precisi, quindi, è improprio parlare di una tradizione sopravvissuta fino ai giorni nostri e, semmai, si deve intendere questo fenomeno come un’eco sbiadito di un processo storico dimenticato, ormai, da tutti. D’altronde, è questo il naturale percorso che sancisce il passaggio dal rito al folklore, restituendo a noi, oggi, quelli che Giambattista Vico definiva i «rottami dell’antichità».

Dialoghi Mediterranei, n. 61, maggio 2023

Note

[1] La tradizione greca ci ha lasciato un doppio elenco di entità demoniache che, tramite il loro operato, sono in grado di indurre stati di alterazione mentale e fisica. Il primo elenco si trova nell’Ippolito di Euripide, il secondo ne La malattia sacra di Ippocrate. Accanto a Keres, Erinni, Mormo, Lamia, Gello, Sirene ed altri propri dell’immaginario popolare di tutti i giorni (Lanata, 1967: 34), Euripide pone Pan e Coribanti, mentre Ippocrate annovera Posidone, Apollo Nomios ed Ares. Ambedue comprendono Ecate e Cibele, la Madre degli Dèi o Madre della Montagna, come loro sovrane (Dodds, 2009: 122).

[2] Anche conosciuti come Telchini, Coribanti, Cureti, Efesti, Cabiri, i Dattili Idei nascono dalla Grande Madre Cibele e ne formano il seguito sotto forma di phalloi. Di numero variabile, una parte di queste divinità è composta da fabbri e guerrieri che compaiono di frequente impegnati in danze rituali. Sono descritti come dèmoni e nani, legati al fuoco come simbolo di vita e alla lavorazione del ferro come arte magica. L’altra parte è invece composta da streghe ferrate nelle arti mediche, custodi dei segreti della guarigione. Proprio da questa variegata composizione di divinità Orfeo sarebbe stato istruito in Samotracia, mentre Pitagora viene iniziato ai loro misteri sull’isola di Creta secondo la “Vita di Pitagora” di Porfirio (Kerenyi, 1963: 76-80; Porfirio, fr. 17).

[3] Termine utilizzato originariamente dai greci per indicare i sacerdoti Persiani che nel tempo ha assunto un’accezione dispregiativa atta ad indicare «taumaturghi, stregoni, persone dotate di poteri funesti» (Lanata, 1967: 93).

Riferimenti bibliografici

L. Accattatis, Vocabolario del dialetto calabrese, Dai tipi di Francesco Patitucci, Castrovillari, 1895;

F. Adorno, L’orfismo come problematica filosofica, in P. Romanelli (a cura di), Orfismo in Magna Grecia – Atti del quattordicesimo convegno di studi della Magna Grecia, Arte tipografica Napoli, Napoli, 1975;

M.T. Cardini, Pitagorici antichi – Testimonianze e frammenti, Bompiani, Milano, 2010;

N. D’Anna, Da Orfeo a Pitagora – Dalle estasi arcaiche all’armonia cosmica, Simmetria edizioni, Roma, 2010;

E. De Martino, La terra del rimorso – Contributo a una storia religiosa del Sud, Il Saggiatore, Milano, 1961;

E. De Martino, Sud e magia, Feltrinelli, Milano, 1982;

M. Detienne, Mito/Rito, in R. Romano (a cura di), Enciclopedia Einaudi, Giulio Einaudi Editore, Torino, 1982a;

M. Detienne, Demoni, in R. Romano (a cura di), Enciclopedia Einaudi, Giulio Einaudi Editore, Torino, 1982b;

H. Diels e W. Kranz, I Presocratici, G. Reale (a cura di), Bompiani, Milano, 2006;

E.R. Dodds, I Greci e l’irrazionale, Rizzoli, Milano, 2009;

S. D’Onofrio, Il rhombos e la trottola, in “Mantichora rivista annuale internazionale”, n. 7, dicembre 2017;

V. Dorsa, La tradizione greco-latina nei dialetti della Calabria Citeriore, dalla Tipografia Migliaccio, Cosenza, 1876;

V. Dorsa, La tradizione greco-latina negli usi e nelle credenze popolari della Calabria Citeriore, Arnaldo Forni Editore, Cosenza, 1884 (rist. an.).

J.G. Frazer, Il Ramo d’oro – Studio sulla magia e la religione, Newton Compton Editori, Roma, 2018;

M.T. Ghidini, I giocattoli di Dioniso tra mito e rituale, in M.T. Ghidini, A.S. Marino e A. Visconti (a cura di), Tra Orfeo e Pitagora – Origini e incontri di culture nell’antichità, Atti dei seminari napoletani, Bibliopolis,

Giamblico, Vita pitagorica, L. Montoneri (a cura di), Bari, Laterza, 1973;

Giamblico, Summa Pitagorica, F. Romano (a cura di), Bompiani, Milano, 2012;

K. Kerenyi, Gli dèi e gli eroi della Grecia, Il Saggiatore, Milano, 1963;

O. Kern, Orfici – Testimonianze e frammenti, Bompiani, Milano, 2011;

G. Lanata, Medicina magica e religione popolare in Grecia – Fino all’età di Ippocrate, Visigalli-Passetti, Roma, 1967;

R. Lombardi Satriani, Credenze popolari calabresi, Falzea Editore, Reggio Calabria, 1997;

G. B. Marzano, Dizionario etimologico del dialetto calabrese, Edizioni Grifo, Lecce, 2020;

A. Montano, La filosofia nella Calabria della Magna Grecia, in M. Alcaro (a cura di), Storia del pensiero filosofico in Calabria da Pitagora ai giorni nostri, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2011;

M. P. Nilsson, Greek folk religion, Harper & Brothers, New York, 1961;

Plutarco, Questioni conviviali, in E. Lelli e G. Pisani (a cura di), Plutarco: tutti i moralia, Bompiani, Milano, 2017;

Porfirio, filosofia rivelata dagli oracoli, G. Girgenti e G. Muscolino (a cura di), Bompiani, Milano, 2011;

G. Ricciardelli (a cura di), Inni Orfici, Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 2000;

________________________________________________________

Francesco La Rocca, dottore in Scienze Filosofiche, ha conseguito la laurea magistrale, con il massimo dei voti, presso l’Università della Calabria con una tesi sperimentale dal titolo “Filosofia, misticismo, folklore: avventure del pitagorismo”. Di recente, ha pubblicato Il Natale in Calabria tra XIX e XX secolo per Edizioni Erranti di Cosenza. Dal 2019 svolge attività culturale e di studio nel campo dell’arte e della ricerca socio-educativa, esibendosi anche in qualità di performer, insieme all’associazione Emergenti Visioni – Centro Studi di Sociologia Teatrale impegnata, da anni, nell’utilizzo di tecniche drammatiche per l’indagine e l’intervento sociale. Come operatore teatrale, difatti, ha partecipato a diversi progetti. È impegnato, altresì, in un’intensa attività di valorizzazione del patrimonio storico-culturale calabrese che lo ha portato anche alla realizzazione di prodotti audiovisivi.

______________________________________________________________