di Antonino Cusumano

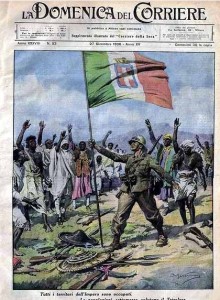

Patria è oggi parola quanto mai abusata, violentata, deformata. Si ha difficoltà a pronunciarla dopo che torsioni politiche e retoriche ideologiche l’hanno a lungo sequestrata, sfigurata, mutilata. L’incestuosa commistione con il concetto di nazione ha prodotto la rovinosa storia di guerre e lutti che non possiamo dimenticare. L’aggettivo di originaria suggestione è diventato presto sostantivo di ferro e fuoco, e l’aura di sacralità da sempre consustanziale alla parola ha dapprima mutato l’idea sentimentale in ideale romantico e risorgimentale, e degenerato poi l’ideale in orgogliosa aberrazione nazionalista, in quell’ambiguo e devastante armamentario di sangue, terra, suolo, frontiere e confini che ha legittimato trincee militari e aggressioni coloniali.

I nazionalismi che oggi usa chiamare sovranismi hanno reso distopica la dolce utopia della patria come luogo d’identità e di affetti, come democratico e accogliente consorzio civile, come comunità di lingua e memorie, come patrie lettere. Il feticismo dei confini da difendere non ha cessato di governare le politiche degli Stati e perfino dell’Unione europea. Eppure le tumultuose migrazioni, il rimescolamento dei popoli, la globalizzazione di mercati, tecnologie e stili di vita, hanno messo in crisi l’irriducibile connubio Stato-Nazione e moltiplicato stranieri e apolidi, cittadini transnazionali e cittadini senza cittadinanza. Così che la patria liberata dal cascame metafisico e dalla stigmatizzazione etnica è diventato significante e significato da rifondare, da riscrivere, a fronte della realtà semantica sempre meno monoreferenziale in corrispondenza alla complessità di società sempre più plurali ed eterogenee.

Caduti i miti dell’omogeneità identitaria e della purezza nativa priva di “contaminazioni”, la patria resta luogo eminentemente simbolico e, nello stesso tempo, concreto riferimento di diritti e doveri indissolubilmente correlati, orizzonte civile e culturale nel quale è possibile convivere e riconoscersi in un destino comune anche nella pluralità delle appartenenze e delle differenze. Da qui la problematicità della definizione concettuale, l’ambiguità di certe strumentali appropriazioni nel vocabolario politico, l’uso improprio come arbitrario passepartout di tesi incompatibili con l’accezione inclusiva del termine. Perché patria, a rileggere più attentamente le lezioni dei “padri della patria”, è significante che prescinde e trascende le opinioni strettamente politiche, richiamandosi a contenuti fondamentalmente prepolitici, a legami che attingono forza e vitalità non dalla astrattezza e artificiosità della nazione ma dalla realtà effettuale della democrazia.

La patria di cui discorriamo è in fondo quella di cui scriveva Alberto Cirese, quella ‘patria culturale’ che scavalca cosmopolitismo e campanilismo, «l’idea, o l’ideale, di una operosità che ha il cuore nel luogo e il cervello nel mondo: o anche, e l’immagine è speculare, il cervello nel luogo e il cuore nel mondo» (Cirese 2003: 127). In questa tensione sta la ricerca dell’equilibrio «tra la dissoluzione di ogni fisionomia locale come unico modo per partecipare alle più vaste ragioni del mondo; e la chiusura rigida nel proprio mondo locale come unico modo per salvare il bene prezioso e irrinunciabile della propria identità» (ivi: 125), sta «la chiave per capire come si possa avere pluralità di patrie senza tradimento, e come rivendicare il diritto alle fisionomie locali non porti per sé alla chiusura localista» (ivi: 134). Più patrie dunque possono coesistere nella stessa identità e più identità coabitare nella medesima patria.

Dentro questa duttile dimensione di plurime appartenenze si muove soprattutto chi conosce migrazioni ed asili, chi nasce da genitori stranieri, o semplicemente chi vive per scelta o per necessità in luoghi di diversa nazionalità. «L’amore della patria, sempre piccola e sempre grande, – ha scritto Claudio Magris (1999: 69) – l’ha espresso non chi ha barbaricamente celebrato la zolla e il sangue, dimenticando che questo è sempre meticcio, ma chi ha fatto esperienza dell’esilio e della perdita e ha imparato, dalla nostalgia, che una patria e un’identità non si possono possedere come si possiede una proprietà». La verità è che contro ogni deriva endogamica siamo parte – attori o spettatori – di un formidabile processo di ibridazione ovvero di meticciamento che investe e attraversa i confini geografici, le stratificazioni sociali e i livelli culturali.

Qual è la patria degli immigrati regolari e residenti o dei loro figli, nati, scolarizzati e socializzati in Italia? Qual è la patria di queste nuove generazioni che stanno crescendo tra i banchi delle nostre scuole, compagni dei nostri figli, privi di cittadinanza e di parità di diritti? Qual è la patria dei meticci ovvero degli afroitaliani nati da relazioni tra colonialisti e donne locali? Qual è la patria dei “figli della guerra”, degli italiani neri che i loro padri, i soldati alleati non bianchi, hanno abbandonato e misconosciuto? Sono interrogativi al centro di non poche recenti pubblicazioni che con contenuti specifici e profili formali diversi recuperano temi connessi alle pagine della storia e dell’antropologia del nostro Paese lungamente rimosse dalla memoria e cancellate dai manuali: quelle del colonialismo, dell’immaginario razziale, dell’italianità come condizione etnica.

L’acre odore del sangue ovvero il patrimonio innato e naturale, la discendenza genetica, i primordiali legami biologici sono ancora come in passato il fil rouge che dà ‘corpo’ all’etnia – eufemismo per dire razza – e legittimità alla cittadinanza – privilegio da difendere più che diritto da riconoscere. In una anacronistica e paradossale continuità, contro le verità inoppugnabili della storia, l’immagine del meticcio e la sua stessa accezione evocano paure da esorcizzare, differenze da discriminare, anomalie da condannare. Rinvia all’esperienza coloniale la connotazione dispregiativa che lo assimila al bastardo, figura che nella sua ambigua e ibrida doppiezza somatica e genealogica incarna l’alterità irriducibile e assoluta, qualcuno di cui diffidare, da cui guardarsi. Nella lettura strutturale del doppio il meticcio è in fondo la parte “altra” di noi, ciò che siamo o siamo stati ma non conosciamo né riconosciamo.

La persistenza, nonostante tutto, nell’immaginario collettivo di una sostanziale concezione etnorazziale dell’identità nazionale ha prodotto, come è noto, i gravi ritardi a sviluppare un dibattito critico e una seria riflessione sulle memorie coloniali e sulle loro eredità culturali, sulle evidenti resistenze degli italiani a includere nella loro autorappresentazione quanti non sono europei né del tutto bianchi. Ne ha scritto Silvana Patriarca, a proposito dei “mulattini” del dopoguerra, nel bel libro Il colore della Repubblica. “Figli della guerra” e razzismo nell’Italia postfascista, recensito sullo scorso numero da M. R. Di Giacinto. E proprio sull’importante ruolo cromatico insiste il titolo di un altro volume, Il colore del nome, da poco edito da Solferino. L’autore Vittorio Longhi è figlio di un meticciato lungo tre generazioni e nel raccontare la sua storia familiare parallelamente ci conduce a ritroso nel tempo alla presenza degli italiani in Eritrea, alle diverse fasi della colonizzazione e alla condizione di chi come lui s’interroga sull’identità a partire dal nome.

La persistenza, nonostante tutto, nell’immaginario collettivo di una sostanziale concezione etnorazziale dell’identità nazionale ha prodotto, come è noto, i gravi ritardi a sviluppare un dibattito critico e una seria riflessione sulle memorie coloniali e sulle loro eredità culturali, sulle evidenti resistenze degli italiani a includere nella loro autorappresentazione quanti non sono europei né del tutto bianchi. Ne ha scritto Silvana Patriarca, a proposito dei “mulattini” del dopoguerra, nel bel libro Il colore della Repubblica. “Figli della guerra” e razzismo nell’Italia postfascista, recensito sullo scorso numero da M. R. Di Giacinto. E proprio sull’importante ruolo cromatico insiste il titolo di un altro volume, Il colore del nome, da poco edito da Solferino. L’autore Vittorio Longhi è figlio di un meticciato lungo tre generazioni e nel raccontare la sua storia familiare parallelamente ci conduce a ritroso nel tempo alla presenza degli italiani in Eritrea, alle diverse fasi della colonizzazione e alla condizione di chi come lui s’interroga sull’identità a partire dal nome.

Tra autobiografia, memoria storica e romanzo d’inchiesta o d’investigazione, questo libro è anch’esso il frutto di un singolare meticciamento di generi, l’esito di contaminazioni di più registri letterari, di differenti procedimenti stilistici. Il racconto che si snoda sull’alternanza di diversi piani temporali sembra scorrere come i fili di una ingarbugliata matassa da dipanare, nella ricerca del padre Pietro misteriosamente scomparso da ritrovare, delle verità da scoprire sulla morte del nonno Vittorio ucciso in circostanze mai chiarite sulla soglia di casa ad Asmara. Un viaggio non solo nel tempo ma anche nello spazio, nell’Africa delle origini dell’autore, nell’Eritrea “colonia primigenia” occupata dal bisnonno Giacomo, giovane sottoufficiale del Regio esercito piemontese impegnato nella infausta spedizione militare del 1890. Un ritorno ai luoghi delle radici familiari, nelle oscure regioni della storia italiana, nelle stesse terre che hanno dato origine all’umanità e da cui oggi partono migliaia di giovani che fuggono dalle guerre e guardano con fiducia all’Europa. Un percorso esistenziale e simbolico che vale non solo a rielaborare un lutto mai del tutto accettato, a sciogliere un debito morale e un’inquietudine personale dello scrittore giornalista, ma anche a denunciare le responsabilità politiche e collettive e ancor più a certificare la millenaria vicenda dei meticciamenti dei popoli e l’inconfutabile afrodiscendenza di tutta la specie umana.

Muove dal nome – da cui «non puoi sfuggire, è inciso come un marchio a fuoco sulla pelle, un segno che non hai scelto e che forse neanche vorresti» – il viatico di Vittorio Longhi, una sorta di religioso pellegrinaggio che incrocia passato e presente, la “missione d’oltremare della nazione” e la drammatica cronaca delle migrazioni, i crimini delle guerre coloniali e del regime fascista e «le storie di abusi e torture che ripetono molti richiedenti asilo eritrei quando arrivano in Italia». Se è vero, come ha scritto Leonardo Sciascia (1975:75), che «i nomi, non che un destino, sono le cose stesse», un nome italiano contraddetto dalle sfumature non del tutto chiare della pelle ha finito col coincidere con un’identità contrastata, dimidiata, negata. Ripensando alla sorte del nonno morto e sepolto in Eritrea, l’autore nelle ultime pagine del volume si chiede quale patria gli si possa attribuire:

«Quale patria? Quale Paese? Non era un eroe della Resistenza che ha ricevuto onori, a cui la “patria” ha dedicato piazze e monumenti. Quelli, casomai, li ha riservati ai militari che hanno invaso e schiavizzato gli eritrei. L’Italia era un concetto astratto per quest’uomo, una terra inaccessibile, una madre immaginaria. Era un meticcio, un effetto collaterale del colonialismo. Nient’altro. L’Italia non gli ha dato che un nome come se fosse una concessione, una mancia, un avanzo di identità. È la madre eritrea che l’ha cresciuto, la terra eritrea che l’ha nutrito. Qui è nato, qui è morto, questa era la sua patria. (…) Sono passati quasi settant’anni, tre generazioni da quella notte. Ogni traccia di chi sono stati gli italoeritrei si è persa nell’indifferenza, nella fuga degli italiani dall’Africa. Vite, famiglie, comunità intere cancellate in fretta mentre l’Italia strappava la pagina nera del colonialismo dal racconto della propria storia».

Nelle conclusioni si riassume l’irrisolta questione che attraversa tutte le pagine di questo libro, il quale conferma ancora una volta come la letteratura sia la scrittura più profondamente vera per conoscere la condizione materiale e culturale degli uomini, per restituirne il senso più intimo e significativo nel racconto di una singola storia di vita. Così le vicende della famiglia Longhi scandiscono cento anni di eventi italiani e accompagnano le dense ombre del colonialismo che, pur rimaste ai margini dell’attenzione storiografica e del dibattito pubblico, si allungano cupe sul nostro presente. Dalla relazione di Giacomo con la eritrea Gabrù nasce nel 1896 il primogenito Vittorio che assume il cognome italiano e con esso la natura meticcia della identità familiare, restando sempre un africano per gli italiani e un italiano per gli eritrei. «Quella mescolanza era una chiara minaccia all’identità, una provocazione, una bestemmia. Sia per gli invasori che per i sudditi». Non diversamente l’autore che ha ereditato il nome del nonno ne sente il peso ingombrante:

«Questo nome mi sta addosso come una giacca avuta in prestito, un indumento vecchio e polveroso, se non due taglie più grandi della mia. Non mi sono mai voluto chiedere davvero da quale oscuro armadio venisse, dove fosse stata cucita e rammendata, indossata, consumata fino a logorare gomiti e polsini, fino a perdere ogni indizio sulla sua origine. Se si tratta di una giacca è la giacca di una divisa. L’uniforme chiara con i bottoni dorati degli italiani che occuparono l’Eritrea, la colonia primogenita. Questo è il colore del mio nome, il colore della divisa: coloniale».

Nel fare i conti con il passato sigillato nel nome della famiglia lo scrittore ripercorre leggi e dinamiche sociali dalle prime fasi dell’occupazione coloniale fino al drammatico controesodo del secondo dopoguerra. Descrive il ruolo e la condizione dei meticci che «vivevano nei punti liminali della società e cercavano con tutte le forze di accreditarsi come bianchi, di stare dalla parte del più forte, quella dei padri, nascondendo e spesso rinnegando la parte eritrea, quella delle madri». Come in un ologramma le vite narrate dei protagonisti sono testimonianze di quelle vissute dai figli senza padre e senza patria che sono stati vittime del razzismo italiano, non meno che dalle donne, spesso adolescenti, schiavizzate, usate e ripudiate: «vendute come prostitute o come madame, al pari delle spezie, dei cavalli e dei fucili».

Alle coraggiose donne eritree l’autore dedica le pagine più emotivamente intense del libro. Ne elogia la bellezza, «le sfumature di una grazia e di una mescolanza perfezionate attraverso i secoli tra gli arabi del Golfo, gli asiatici e gli africani che avevano popolato le stesse terre, navigato gli stessi mari».

A loro è affidato il ruolo di riscatto etico e simbolico rispetto alla violenta supremazia maschile degli italiani cosiddetti “brava gente” nella cui mentalità «la conquista dell’Africa andava di pari passo con il possesso delle sue donne, le femmine abissine». Sono loro a gestire nella casa dei Longhi l’unità familiare, a tenere insieme e proteggere i destini dei figli, a custodire la memoria del passato. A loro lo scrittore si rivolge esplicitamente nella dedica che apre il libro: “Per le donne che oltrepassano i confini. Del nome, del colore, del tempo”.

È appena il caso di ricordare che nel tempo in cui si cantava Faccetta nera, bell’abissina ogni rapporto carnale con le eritree era vietato e tuttavia non solo largamente tollerato ma anche in qualche modo incoraggiato dalla propaganda fascista del mito della patriottica mascolinità, a patto che il sangue non si fosse mescolato, che la razza fosse rimasta difesa e incontaminata, che ai figli della colpa non fosse attribuito il cognome italiano né fosse riconosciuto il diritto alla cittadinanza. Una schizofrenica ipocrisia che ha abbandonato, negli orfanotrofi e al problematico stato di apolidi, buona parte dei quindicimila meticci, nati in quel mezzo secolo. “Mezzosangue” resta in ogni caso marchiato anche chi pur avendo la fortuna di portare il cognome italiano tradisce le sue origini dall’incerto colore della pelle. Vittorio Longhi è uno di questi, cresciuto senza il padre («lui, meticcio nero, nipote di una ragazza eritrea lasciata con due figli da un militare italiano di passaggio») che ha fatto perdere le sue tracce: la sua assenza è un fantasma che insegue e inquieta l’autore e nella sua affannosa ricerca si identifica il disagio dei tanti per i quali – come ha scritto Gabriella D’Agostino in Altre storie. Memoria dell’Italia in Eritrea (2012: 24) – «la memoria dei padri costituisce un dispositivo imprescindibile per mettere in forma la percezione e la rappresentazione di sé. (…) Il genitore è una sorta di antenato “mitico”. La loro è un’identità che stenta ancora a trovare una collocazione precisa. Rimanda a una condizione altra rispetto al sentimento di “italianità” o di “eritreità”».

È appena il caso di ricordare che nel tempo in cui si cantava Faccetta nera, bell’abissina ogni rapporto carnale con le eritree era vietato e tuttavia non solo largamente tollerato ma anche in qualche modo incoraggiato dalla propaganda fascista del mito della patriottica mascolinità, a patto che il sangue non si fosse mescolato, che la razza fosse rimasta difesa e incontaminata, che ai figli della colpa non fosse attribuito il cognome italiano né fosse riconosciuto il diritto alla cittadinanza. Una schizofrenica ipocrisia che ha abbandonato, negli orfanotrofi e al problematico stato di apolidi, buona parte dei quindicimila meticci, nati in quel mezzo secolo. “Mezzosangue” resta in ogni caso marchiato anche chi pur avendo la fortuna di portare il cognome italiano tradisce le sue origini dall’incerto colore della pelle. Vittorio Longhi è uno di questi, cresciuto senza il padre («lui, meticcio nero, nipote di una ragazza eritrea lasciata con due figli da un militare italiano di passaggio») che ha fatto perdere le sue tracce: la sua assenza è un fantasma che insegue e inquieta l’autore e nella sua affannosa ricerca si identifica il disagio dei tanti per i quali – come ha scritto Gabriella D’Agostino in Altre storie. Memoria dell’Italia in Eritrea (2012: 24) – «la memoria dei padri costituisce un dispositivo imprescindibile per mettere in forma la percezione e la rappresentazione di sé. (…) Il genitore è una sorta di antenato “mitico”. La loro è un’identità che stenta ancora a trovare una collocazione precisa. Rimanda a una condizione altra rispetto al sentimento di “italianità” o di “eritreità”».

Italoeritrei senza trattino sono significativamente definiti da Longhi i meticci e questa denominazione sembra voler elidere i confini che separano le due affiliazioni, sottolineando la volontà di posizionarsi nel mezzo, in between, nella particolare postura intellettuale che connette senza dissonanze né contraddizioni le diverse appartenenze etniche in una relazione di unità e interdipendenza. La stessa duttilità esperienziale che, in fondo, oggi si riscopre in molti migranti, avanguardie del mondo transnazionale, che si muovono in modo disinvolto, a seconda degli ambiti in cui agiscono, tra diversi modelli identitari riconoscendosi in una elaborazione cumulativa piuttosto che sostitutiva di simboli, tradizioni e valori. Tanto più che nei profughi che giungono oggi dall’Africa, nelle loro aspirazioni e nelle loro disavventure Vittorio Longhi ritrova gli italoeritrei del passato coloniale, rileggendo e riconnettendo questa storia a quella, i figli delle famiglie meticce di ieri ai figli delle diaspore contemporanee. Il suo racconto infatti non è mai compiutamente concluso nelle vicende di una saga familiare né confinato nelle memorie strettamente personali. Nel presentificare i ricordi e ridare vita agli uomini e alle donne di quel mondo così lontano e così vicino, lo scrittore non può fare a meno di spostare lo sguardo sull’umanità che muore nelle acque davanti alle nostre coste, sui giovani afroitaliani che attendono la cittadinanza, sui rifugiati che chiedono asilo.

Non cessa in nessuna pagina del libro il dialogo tra la storia coloniale e la cronaca delle odierne migrazioni, tra la violenza del razzismo codificato ad Asmara o a Massawa nell’epoca fascista e la xenofobia strisciante che si manifesta sempre più minacciosa nelle nostre città, tra le carceri costruite in Eritrea per concentrarvi gli oppositori indigeni alla colonizzazione (come il campo di concentramento di Nokra, il più grande dell’Africa Orientale italiana) e le strutture in cui sono rinchiusi in cattività i sopravvissuti ai naufragi delle traversate. Erano eritrei quasi tutti i 368 morti della tragedia di Lampedusa del 3 ottobre del 2013. Eritrei senza nome, senza patria, senza tomba. Come le donne eritree, «abbandonate con i figli meticci come vuoti a perdere, scarti della memoria. Vivono ormai solo nei ricordi delle altre donne. Neanche un cenno, neanche una riga sui libri, un nome sotto i monumenti che l’Italia, l’Europa hanno dedicato agli eroi coloniali, ai bianchi, ai maschi».

Non cessa in nessuna pagina del libro il dialogo tra la storia coloniale e la cronaca delle odierne migrazioni, tra la violenza del razzismo codificato ad Asmara o a Massawa nell’epoca fascista e la xenofobia strisciante che si manifesta sempre più minacciosa nelle nostre città, tra le carceri costruite in Eritrea per concentrarvi gli oppositori indigeni alla colonizzazione (come il campo di concentramento di Nokra, il più grande dell’Africa Orientale italiana) e le strutture in cui sono rinchiusi in cattività i sopravvissuti ai naufragi delle traversate. Erano eritrei quasi tutti i 368 morti della tragedia di Lampedusa del 3 ottobre del 2013. Eritrei senza nome, senza patria, senza tomba. Come le donne eritree, «abbandonate con i figli meticci come vuoti a perdere, scarti della memoria. Vivono ormai solo nei ricordi delle altre donne. Neanche un cenno, neanche una riga sui libri, un nome sotto i monumenti che l’Italia, l’Europa hanno dedicato agli eroi coloniali, ai bianchi, ai maschi».

Non c’è probabilmente nulla di più persuasivo del racconto di una storia di vita per recuperare la memoria ma anche per rendere intelligibile il presente. «La storia di una vita – ha scritto Antonino Buttitta (2022: 213) – non è mai la storia di una singola vita ma di più vite. Tutte quelle di coloro il cui percorso si è incrociato con quello del narratore. È la tessera di un mosaico il cui significato si referenzia e si ricompone nel disegno generale del vissuto sociale di cui è parte». La narrazione autobiografica di Vittorio Longhi è emersione lenta e trepidante di un mondo sommerso, di un’esperienza coloniale dimenticata, di menzogne e ipocrisie, di soprusi e diritti negati. «Torna in superficie – scrive l’autore – come un relitto capovolto in un mare torbido di incertezze, una nave fantasma che fa paura al solo pensiero di rovesciarla e guardarci dentro». E nel guardare anche noi con lui questo verminaio di abusi e sopraffazioni consumati nella campagna d’Africa in nome della “civilizzazione”, ripensiamo forse con occhi diversi a quella stessa Eritrea da cui oggi fuggono i giovani per sottrarsi alla dittatura del regime militare, per sperare in una vita senza guerre. E nel riconsiderare la condizione dei meticci nipoti del colonialismo sospesi nell’attesa di un riconoscimento giuridico, senza patria, non italiani e nemmeno eritrei, non possiamo non interrogarci sulla necessità di decolonizzare la storia e di denazionalizzare la cittadinanza, di liberare i destini civili degli uomini dall’aberrante legge del sangue, dai vincoli tribali della stirpe e del lignaggio, dal barbarico “imbroglio etnico” che alimenta le insane teorie della Grande Sostituzione di popoli.

Che l’italianità si misuri ancora con la consanguineità, che resista sotto traccia la logica biopolitica che associa la nazione ad un’immagine di purezza endogamica, così che il corpo dei cittadini è esso stesso il corpo della madrepatria, trova purtroppo una deprecabile conferma nel sistema normativo che regola l’accesso ai diritti della cittadinanza. Non c’è ancora infatti una residuale eredità del colonialismo, del suo impianto a base razziale, dell’immaginario simbolico attribuito al primato del sangue patrilineare, insomma del determinismo genetico di stampo ottocentesco, nel ritenere stranieri quanti non europei sono radicati da più generazioni e a lungo residenti nel nostro Paese? Chi sono veramente gli italiani nella Repubblica degli anni Duemila? I figli degli immigrati cresciuti in Italia, che parlano la nostra lingua, amano i nostri cantanti e tifano per le nostre squadre di calcio, sono forse meno italiani dei discendenti degli emigrati oltreoceano che non sono mai stati in Italia e ne ottengono automaticamente la cittadinanza?

Il libro di Vittorio Longhi ragiona dei meticci, dei figli di soldati, impiegati, industriali, commercianti italiani e di madri eritree, protagonisti di uno dei capitoli più oscuri e riprovevoli della nostra storia. Ma in realtà, come tutte le opere che si appellano alla memoria e guardano al passato per leggere il presente, sollecita domande e attese del mondo contemporaneo, esorta ad un dibattito pubblico con al centro una radicale e coraggiosa riflessione critica su cittadinanza transnazionale, diritti civili, identità plurali. Non è senza significato che Il colore del nome metta insieme nel titolo in una sorta di meticciamento linguistico i due elementi caratteriali che ancora costituiscono pesanti pietre d’inciampo nella costruzione di una convivenza democratica in una comunità, fondata non più su requisiti ‘naturali’ ma sulla condivisione di spazi sociali e culturali che riconoscano a pieno titolo le differenze e le singolarità delle persone, il valore e la dignità di tutti coloro che hanno scelto il nostro Paese come patria, indipendentemente dal loro luogo di nascita, dal colore della loro pelle e dai fonemi del loro nome.

Quanto sia ancora lunga e faticosa la lotta contro la refrattarietà dei pregiudizi e la banalità del razzismo sta nelle parole del monologo che la giovane attrice Lorena Cesarini ha portato sul palcoscenico dell’ultima edizione del festival di Sanremo. Figlia di un italiano e di una senegalese, meticcia nel corpo e nella sensibilità culturale, ha denunciato gli attacchi ricevuti sui social dal momento che è stata chiamata a partecipare allo spettacolo dell’Ariston. Cresciuta a Roma, laureata in storia contemporanea, ha lavorato all’Archivio centrale dello Stato e ha continuato a studiare recitazione. Eppure a 34 anni scopre che non è una ragazza italiana come tante. «Io resto nera, perché c’è gente che ha problemi col colore della mia pelle», ha affermato.

Tra i consensi e gli applausi non sono puntualmente mancate su alcuni quotidiani e pagine di noti opinionisti le critiche, le censure, le allusioni, legittime fin quando sono rispettose della persona e non tradiscono, invece, nel loro linguaggio posture di insofferenza e di intolleranza ad accettare e ascoltare chi parla di razzismo in Italia. E allora il discorso pacato e commosso di Lorenza è diventato «un pippone melassoso», «il solito atteggiamento di vittimismo e autocommiserazione», «un copione di somma volgarità, quel rimestare un po’ cialtrone nei sensi di colpa, nell’effetto facile, nella retorica strappalacrime, il patetismo a soggetto», l’odioso sospetto della montatura, un livoroso sciame di insulti accompagnati da commenti negativi al suo abito, alla sua magrezza, alla sua apparente fragilità, in pratica alla sua identità. A conferma che, nella ambigua mimesi della contestazione di ordine estetico, per qualcuno il colore della pelle è ancora un tabù, una indiscutibile scala di valore, che “prima gli italiani” vuol dire in realtà “prima i bianchi”, che il meticcio non è abbastanza puro e il cittadino non può non essere un consanguineo. Perché, a guardar bene – come ha scritto Tahar Ben Jelloun nel suo Il razzismo spiegato a mia figlia, di cui Lorena ha letto alcuni stralci – «Nessuna società può dire di se stessa: “No, non sono razzista”».

Dialoghi Mediterranei, n. 54, marzo 2022

Riferimenti bibliografici

T. Ben Jelloun, Il razzismo spiegato a mia figlia, Bompiani Milano 1998

A. Buttitta, Vincere il drago. Tempo, storia, memoria, Sellerio Palermo 2022

A. M. Cirese, Tra cosmo e campanile. Ragioni etiche e identità locali, Protagon editori Siena 2003.

G. D’Agostino, Altre storie. Memoria dell’Italia in Eritrea, Archeotipo libri Bologna 2012

M. R. Giacinto, Cromaticità della Nazione. Razzismo e cittadinanza dal secondo dopoguerra a oggi, in “Dialoghi Mediterranei”, n. 53, gennaio 2022

V. Longhi, Il colore del nome. Storia della mia famiglia. Cent’anni di razzismo coloniale, e identità negate, Solferino Milano 2021

C. Magris, Utopia e disincanto Storie, speranze, illusioni del moderno, Garzanti Milano 1999

S. Patriarca, Il colore della Repubblica. “Figli della guerra” e razzismo nell’Italia postfascista, Einaudi Torino 2021

L. Sciascia, La scomparsa di Maiorana, Einaudi Torino 1975.

_____________________________________________________________

Antonino Cusumano, ha insegnato nel corso di laurea in Beni Demoetnoantropologici presso l’Università degli Studi di Palermo. La sua pubblicazione, Il ritorno infelice, edita da Sellerio nel 1976, rappresenta la prima indagine condotta in Sicilia sull’immigrazione straniera. Sullo stesso argomento ha scritto un rapporto edito dal Cresm nel 2000, Cittadini senza cittadinanza, nonché numerosi altri saggi e articoli su riviste specializzate e volumi collettanei. Ha dedicato particolare attenzione anche ai temi dell’arte popolare, della cultura materiale e della museografia. È autore di diversi studi. Nel 2015 ha curato un libro-intervista ad Antonino Buttitta, Orizzonti della memoria (De Lorenzo editore). La sua ultima pubblicazione, Per fili e per segni. Un percorso di ricerca, è stata edita dal Museo Pasqualino di Palermo (2020).

______________________________________________________________