di Michela Mercuri

Era il 17 dicembre del 2010 quando il giovane ambulante Mohamed Bouazizi si diede fuoco davanti al Palazzo del Governatorato di Sidi Bouzid in segno di protesta contro le autorità che volevano revocargli la licenza. Questo gesto così estremo innescò la ‘Rivoluzione dei Gelsomini’ in Tunisia contro il regime di Ben Alì e segnò l’inizio delle Primavere arabe che, tra il 2010 e il 2011, cambiarono gli assetti politici del Nordafrica. Subito dopo, infatti, le proteste divamparono in Egitto, in Libia, in Siria, in Marocco e in molto altri Paesi del Nord Africa e del Medio Oriente.

Dieci anni dopo il dibattito sulle rivoluzioni arabe è ancora aperto tra disillusioni, fallimenti e qualche flebile speranza per il futuro. Oggi, il nostro sguardo su quegli accadimenti è quantomeno disincantato. Abbiamo assistito alla dissoluzione della Libia e della Siria, all’involuzione autocratica dell’Egitto, alla guerra in Yemen. Tuttavia allora quegli eventi avevano riacceso l’attenzione dei media e delle diplomazie mondiali sulle tante incognite di questa ‘porzione di mondo’ che, forse, fino ad allora erano state sottovalutate, se non volutamente poco considerate, in quanto sacrificate sull’altare di una supposta stabilità regionale. Stabilità che, a livello dei singoli Paesi, si basava su ‘certezze’ che già da tempo cominciavano a dare segnali di cedimento, fino allo scoppio delle rivolte che hanno spazzato via alcuni tra i più longevi regimi dell’area.

In tale contesto, i problemi di sicurezza e stabilità venivano ricordati per lo più solo in riferimento all’annoso conflitto arabo-israeliano mentre, paradossalmente, all’interno degli stessi sistemi arabi stava maturando qualcosa di molto più dirompente. I popoli del mondo arabo, per molto tempo considerato ‘immutabile nel suo immobilismo’, sembravano essersi svegliati dall’apparente torpore e guardavano al mondo con nuovi occhi, chiedendo il proprio spazio, rivendicando la propria unicità e ponendo nuove sfide alla comunità internazionale che, almeno per un attimo, non poteva permettersi più di pensare ai Paesi del sud del Mediterraneo soltanto per le questioni legate ai flussi migratori, agli approvvigionamenti energetici e al terrorismo internazionale, ma scopriva la complessità di un’area fatta di molteplici tensioni. Tensioni legate ai processi di democratizzazione, al nuovo ruolo assunto dall’Islam politico nei sistemi istituzionali, all’importanza dello Stato e dei suoi organi all’interno della società, ai processi demografici in atto, alla natura autoritaria di molti attori per anni al potere e alla sfida circa il superamento o meno di questo modello nei nuovi ordini istituzionali che andavano sostituendosi a quelli vecchi.

Allora ci si chiedeva, cosa accadrà ora che l’argine si è rotto? Nulla sarà davvero più come prima? Oggi possiamo rispondere a queste domande. Per farlo, però, è necessario osservare cosa è accaduto all’interno dei Paesi che più hanno vissuto queste rivolte perché, a dieci anni di distanza, rileggere quegli eventi con la lente della generalizzazione vorrebbe dire ricadere nell’errore fatto durante quel lontano 2010 con tutte le nefaste conseguenza che ancora oggi sono sotto ai nostri occhi.

La Libia sull’orlo del baratro che ha tenuto i pescatori italiani in ostaggio

La Libia sull’orlo del baratro che ha tenuto i pescatori italiani in ostaggio

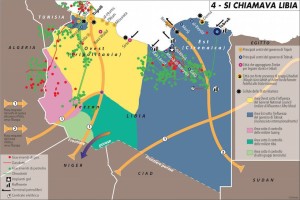

La Libia, a partire dalla guerra del 2011, sembra assumere di giorno in giorno i connotati di un vero e proprio failed State. Oltre al complesso mosaico di milizie che controllano singole porzioni di territorio, due sono al momento le fazioni determinanti nel Paese: il Governo di Tripoli (Governo di accordo nazionale-Gna) con a capo Fayez al-Sarraj, nominato dall’Onu nel 2015, e le milizie del generale Khalifa Haftar riunite nell’Esercito nazionale libico (Lna). Il 4 aprile del 2019 le due parti hanno dato il via a una guerra che si è parzialmente conclusa solo nel giugno di quest’anno. Haftar, sostenuto dai suoi alleati, aveva lanciato una vera e propria campagna militare per conquistare la capitale. Il conflitto è andato avanti per molti mesi e non ha risparmiato centinaia di morti, anche tra la popolazione civile. L’escalation di violenze è stata causata anche dall’ingresso in campo di attori regionali e internazionali.

Serraj è appoggiato dal Qatar e dalla Turchia che si è letteralmente sostituita al leader onusiano nella gestione del conflitto, inviando un vero e proprio esercito composto da migliaia di combattenti, tra cui mercenari e molti ex jihadisti, bene armati, ‘trasferiti’ in Libia dalla Siria e da altri territori del Levante. In aggiunta Ankara ha fornito ai suoi attori proxi numerose attrezzature tra cui sofisticati sistemi antimissilistici e equipaggiamenti per la guerra aerea. A sostegno dell’Lna di Haftar, vi sono numerosi sponsor regionali e internazionali tra cui Egitto, Francia, Emirati arabi uniti che lo riforniscono di armi sofisticate. C’è poi Mosca, che ha inviato sul terreno migliaia di mercenari del gruppo Wagner e ha collocato nella base di al-Jufra una dozzina di Mig-29 e Su-24.

L’ultima delusione su un possibile processo di stabilizzazione libica è giunto dal fallimento dei colloqui di Tunisi [1], partiti lo scorso 9 novembre. L’obiettivo era quello di iniziare i lavori per un nuovo processo politico: organizzazione di elezioni presidenziali e legislative entro 18 mesi, discutere dei meccanismi e delle condizioni per la nomina delle personalità delle future autorità libiche, etc. Il processo si è arenato sull’accordo sui nomi dei candidati, in particolare per colui che dovrà ricoprire la carica di primo ministro del Gna.

Insomma, ancora tutto da fare, o da rifare. Sullo sfondo di questa crisi interna vi è la spinosa questione dei 18 pescatori (di cui 8 italiani) sequestrati in Libia. Dallo scorso primo settembre, infatti, i membri dell’equipaggio di due pescherecci di Mazara del Vallo sono stati detenuti a Bengasi, capoluogo della Cirenaica, dopo essere stati intercettati dalla Marina dell’autoproclamato esercito nazionale libico di Haftar. Quest’ultimo ha sequestrato le due imbarcazioni, ‘Medinea’ e ‘Antartide’ su cui i pescatori erano imbarcati. L’accusa è quella di aver invaso le acque territoriali libiche fino a circa una quarantina di miglia marine dalla costa di fronte a Bengasi. Per la liberazione dei pescatori e il dissequestro dei pescherecci il Generale Haftar chiedeva in cambio la consegna da parte dell’Italia di 4 ‘calciatori libici detenuti in Italia’. Richiesta che aveva messo il nostro governo in una posizione a dir poco scomoda. I prigionieri libici in questione, infatti, sono 4 persone arrestate nel 2015 a Catania, processate in Corte di assise e in Cassazione, condannate a 30 anni come trafficanti di migranti e assassini, avendo causato la morte dei 49 migranti tenuti in stiva che stavano trasportando verso l’Italia. In patria, però, i detenuti vengono considerati, da amici, familiari e miliziani libici, solo dei presunti giovani calciatori. Inoltre, i pescatori erano un appiglio per Haftar per non essere definitivamente scaricato dai protettori russo-emiratini. È plausibile ipotizzare che l’Italia abbia anche percorso strade diplomatiche ‘parallele’, chiedendo una mediazione agli alleati di Haftar (Russia ed Emirati in particolare) ma probabilmente i due attori non hanno ritenuto utile esporsi troppo per la causa italiana con un alleato considerato ‘di secondo piano’. In fin dei conti cosa avrebbero avuto in cambio?

Dopo 108 giorni di detenzione i pescatori sono stati finalmente rilasciati ma, per farlo, il nostro Ministro degli esteri, Luigi di Maio, e il Premier Giuseppe Conte sono dovuti recarsi personalmente da Haftar, di fatto, riconoscendone l’autorità e rafforzando il suo ruolo nel Paese. Un prezzo politico altissimo per il nostro Paese che evidenzia la debolezza italiana nell’ex Jamahiriya. È questa la Libia a distanza di quasi dieci anni dalle rivolte di Bengasi, un Paese dove chi comanda è colui che ha più armi a disposizione, in cui pullulano attori regionali e internazionali che sostengono le varie fazioni sul terreno e che vede l’Italia oramai fuori dai giochi.

La Tunisia e l’eccezione (in)felice delle rivolte arabe

La Tunisia viene oggi considerata come uno dei Paesi che meglio hanno retto l’onda delle rivolte arabe, una sorta di ‘isola felice’. È davvero così? A distanza di dieci anni dalla destituzione di Ben Alì, il Paese è ancora in una fase di transizione che lo rende fragile e che fa sì che rimangano ancora in piedi tutte le incertezze legate all’effettiva riuscita del passaggio da un regime autoritario a un sistema pienamente democratico. A fare da sfondo a questa debolezza istituzionale permangono i problemi legati alla stagnazione economica, alle migrazioni e al terrorismo di matrice jihadista.

Per quanto concerne il tema economico, nonostante gli sforzi dei governi che si sono succeduti alla guida del Paese, il post-rivolte tunisino è stato accompagnato da una preoccupante crisi economica, resa ancor più profonda dal crollo del settore turistico a causa degli attentati avvenuti, soprattutto, nel 2015. Il calo degli introiti generati dal settore turistico non è solo addebitabile al problema della sicurezza ma anche ai persistenti problemi strutturali, tra cui la mancanza o l’inadeguatezza delle infrastrutture e la marcata dipendenza dal mercato europeo e, oggi, dal Covid 19. Questa situazione si riflette inevitabilmente anche sull’elevato tasso di disoccupazione che è arrivata a superare il 15%, trainata da quella giovanile (40%). Questo fa della Tunisia lo Stato con il più alto numero di disoccupati di tutta l’area nordafricana, a esclusione della Libia.

Questo stato delle cose ha perpetuato l’esacerbarsi di tensioni sociali, specie nelle aree periferiche [2], sfociate spesso in manifestazioni violente, nell’aumento del tasso di migrazione, nella radicalizzazione di molti giovani e alla crescita di potere di numerose organizzazioni terroristiche. Soprattutto ai confini con Libia e Algeria, infatti, si è strutturata una rete di economia sommersa dedita al contrabbando, spesso in una connection sempre più stretta con la criminalità organizzata e i gruppi jihadisti. Anche il traffico di migranti, rappresenta una voce importante di questo business. La minaccia terroristica è di fatto una delle principali sfide per il governo tunisino che deve preoccuparsi soprattutto del terrorismo di ritorno visto che, come ben noto, è il Paese che ha esportato il maggior numero di foreign fighters nei teatri operativi levantini. I combattenti, arruolatisi anche a causa delle condizioni di fragilità economica e sociale, stanno tornando in patria da militari radicalizzati ed esperti miliziani, con tutti i rischi che ne derivano.

Vi è poi il tema migrazioni. La nuova frontiera dell’emergenza migratoria in Nord Africa, oltre alla Libia, adesso è anche e soprattutto la Tunisia, Paese dal quale, secondo le statistiche del Viminale, arriva il maggior numero di migranti lungo la rotta del Mediterraneo centrale. Dei circa 33 mila migranti arrivati in Italia dal primo gennaio al 9 novembre di quest’anno, quasi 12 mila hanno dichiarato di essere di nazionalità tunisina[3]. Il dato non tiene evidentemente conto dei cosiddetti sbarchi fantasma, cioè quegli sbarchi che avvengono a bordo di gommoni o piccole imbarcazioni difficilmente individuabili dalle autorità italiane sia in mare sia dopo lo sbarco e che solo in quest’ultimo anno avrebbero visto coinvolte migliaia di persone. Anche in questo caso il fenomeno interessa le organizzazioni criminali.

A incentivare il grosso dell’immigrazione irregolare tunisina in Europa sono, in primo luogo, fattori economici, di cui abbiamo parlato. Un’altra causa è addebitabile alla radicata disuguaglianza strutturale. Le opportunità economiche e l’accesso ai servizi pubblici variano significativamente a seconda del ceto, dell’istruzione, della famiglia e della regione di nascita. Gli sforzi volti a superare queste barriere hanno fin qui avuto esiti scoraggianti causando l’esacerbarsi di tensioni sociali, specie nelle aree periferiche[4], sfociate spesso in manifestazione violente e, in alcuni casi, nella radicalizzazione di molti giovani alla cui base c’è spesso il sentimento di marginalizzazione a cui le politiche dei governi succeduti alla guida del Paese non hanno saputo fornire risposte adeguate[5].

Infine, l’ultimo fattore all’origine dell’immigrazione irregolare dalla Tunisia è la frustrazione politica, specie tra i giovani. Dopo le speranze riposte nelle rivolte del 2011, molti avvertono una percezione di estraneità rispetto al processo politico per l’incapacità di cambiare la propria società di origine. Un’ ulteriore spinta ad attraversare il mare in cerca di un futuro migliore.

Egitto. Tra autoritarismo, proteste e ambizioni regionali

La “primavera araba” ha suscitato speranze immense per il popolo egiziano. Purtroppo, da dieci anni questo popolo va da una delusione all’altra. La ‘rivoluzione popolare’ del gennaio-febbraio 2011 è stata recuperata in modo veloce dai Fratelli Musulmani, che sono riusciti a impadronirsi del potere. Il partito islamista ‘Libertà e giustizia’ è durato solo un anno e non ha risposto ad alcuna delle aspettative del popolo. E così non è stato difficile per l’esercito rovesciare questo regime e per l’attuale presidente al-Sisi di vincere le elezioni. Da allora la situazione non ha fatto altro che degenerare: terrorismo e povertà diffusa continuano a segnare le sorti di un Paese in bilico tra flebili speranze di ripresa e autoritarismo. Per quanto concerne la minaccia terroristica, Il Cairo deve preoccuparsi soprattutto della zona del Sinai dove l’Isis ha stabilito un proprio villayet; ma anche la vicinanza con il failed State libico rappresenta una minaccia per l’Egitto dai cui porosi confini trasitano gruppi di jihadisti.

Sfruttando l’emergenza terrorismo e, negli ultimi mesi, anche il Covid-19, il Presidente ha operato una stretta sulle libertà individuali. Con l’obiettivo di riportare ordine e stabilità nelle strade egiziane, al-Sisi ha avviato una leadership repressiva, non meno di quella di Mubarak, tagliando fuori l’opposizione politica e stringendo la morsa sulle libertà della società civile. Solo per citare alcuni esempi: dal settembre 2019, anno di alcune proteste di piazza contro il Presidente, nel Paese vi sono stati 2300 arresti tra cui molti difensori dei diritti umani, avvocati e attivisti politici [6]. Nel 2018 è stata approvata la legge sui mezzi d’informazione e sui crimini informatici che ha esteso ulteriormente i poteri di censura sulla stampa cartacea e sulle emittenti radio-televisive.

Dall’altra parte, però, le ambizioni regionali e il ruolo di ‘attore indispensabile’ in molte crisi geopolitiche ne hanno fatto un interlocutore di primo piano per molti Stati regionali e internazionali e questo ha fatto chiudere più di un occhio alla comunità internazionale. Basti pensare che il Cairo ha stanziato in media il 16,5 % del proprio bilancio in spese militari e questo gli ha permesso di mantenere buoni rapporti con Russia, Stati Uniti e molti Stati dell’Unione europea, attori molto interessati alle commesse militari, supportate dai finanziamenti degli alleati regionali di al-Sisi, sauditi ed Emirati in primis.

Sulla sfondo, però, permane una evidente crisi economica con un tasso di disoccupazione che è arrivato a sfiorare il 32%. Questo, unito alle politiche sempre più repressive del Presidente, ha scatenato, nel settembre scorso, una serie di manifestazioni popolari contro il regime, partite per la prima volta nella storia del Paese dai villaggi rurali e dalla regione dell’alto Egitto e diffusesi anche nei grandi centri urbani. È questa, in estrema sintesi, la parabola discendente del Paese che più ha vissuto le rivolte arabe e che ora vede la nuova classe giovanile disillusa e priva di speranze per il futuro.

Conclusioni

Allo scoppio delle rivolte arabe molti affermarono che il mondo non sarebbe più stato lo stesso. La profezia si è in parte avverata: in dieci anni il Mediterraneo è cambiato, ma in peggio e non in meglio come ingenuamente si sperava. Quando il 16 febbraio del 2011 divampavano le proteste a Bengasi, Ben Alì era già fuggito dalla Tunisia e Mubarak si era già dimesso. In quel momento sembrava che il vento delle rivolte avrebbe travolto il vecchio mondo dei raìs, per una nuova nahda, capace di porre fine a decenni di «infelicità araba»[7]. Lo stesso errore era già stato fatto dagli Stati Uniti quando attaccarono Saddam Hussein nel 2003. Solo dopo la sua morte si accorsero che il dittatore aveva faticosamente mascherato la natura dell’Iraq: un precario collage di gruppi etnici e religiosi, «assemblati da Churchill alla conferenza del Cairo nel 1920 per assicurare carburante alla flotta britannica»[8]. Nel 2011 si guardava molto alle piazze arabe e assai meno alla geopolitica.

Dai cambiamenti di quella ‘primavera’ sono sopravvissute, come realtà statuali, soltanto Tunisia ed Egitto, mentre l’Algeria e il Marocco, seppure investiti dalle rivolte, non hanno subìto un regime change ma sono stati investiti da problemi di natura politica, economica e di sicurezza che, soprattutto in Algeria, sono emersi con le proteste dell’ultimo anno. Al Cairo, poi, nel 2013 c’è stata la presa di potere del generale al-Sisi, i cui effetti stanno ancora influendo sulla collocazione del Paese sulla scena internazionale. In altri Stati, come la Siria e la Libia, quei mutamenti hanno sortito tutt’altro effetto. Qui stiamo assistendo non solo alla dissoluzione dei confini artificiali, creati dalle potenze coloniali a cavallo della prima guerra mondiale, ma anche a quella dei popoli intesa come volontà di vivere insieme e condividere una comunità politica e sociale. La caduta dei dittatori, da Saddam Hussein a quelli delle primavere arabe, ha sancito il tramonto dell’era post-coloniale e dello Stato-Nazione che conteneva con metodi autocratici i tribalismi e i settarismi. La mancanza di identità nazionali radicate e la persistenza al potere di leadership tollerate da una parte della popolazione con forzata quiescenza, hanno portato alla decomposizione delle identità all’interno dei confini statali e alla loro ricomposizione sulle linee pre-esistenti alla creazione degli Stati (tribù, regioni, clan, etnie etc.) dando vita a una ristrutturazione sociale radicata su poteri a forte base localistica.

I popoli hanno deciso di spogliarsi di pezzi di storia comune nel tentativo di recuperarne un’altra solo apparentemente archiviata. Questa storia in Libia, come in Iraq e in altri Paesi dell’area, è quella delle regioni e delle tribù a cui oggi si assommano una serie di nuovi attori: milizie e città-Stato riorganizzate su base locale. Volgendo lo sguardo verso i Paesi apparentemente più stabili, vogliamo davvero illuderci che la Tunisia sia l’eccezione felice delle primavere arabe, così come viene chiamata da molti osservatori, solo perché ha dimostrato una certa ‘maturità democratica’? E a cosa serve la maturità democratica se l’economia va a rotoli e i giovani si arruolano nelle fila delle organizzazioni jihadiste o fuggono rischiando la vita in mare per un futuro migliore? Come affermava Massimo Campanini, le società civili nei Paesi arabi non sono immature ma deboli[9]. La Tunisia e l’Egitto ci hanno insegnato che non vi è possibilità di condurre a buon fine una rivolta popolare, tanto meno una rivoluzione, se non esistono condizioni geopolitiche internazionali che ne garantiscano il terreno propizio di affermazione e se non esistono movimenti in grado di incanalare il disagio popolare verso un reale processo politico in grado di rappresentarne le istanze. E così è stato per i giovani che dieci anni fa erano scesi in piazza sperando che da quelle rivolte potesse nascere una nuova grande rivoluzione per il mondo arabo.

Dialoghi Mediterranei, n. 47, gennaio 2021

Note

[1] Una settimana di lavori che ha tenuto impegnati 75 membri del Foro di dialogo politico libico riuniti in Tunisia sotto gli auspici delle Nazioni Unite, i quali non sono riusciti a trovare un accordo sul meccanismo per scegliere i candidati alla guida del nuovo Consiglio presidenziale e del prossimo governo di unità nazionale della Libia.

[2] F. Borsari e S. Salesio Schiavi, La Tunisia dopo Essebsi: quali scenari?, Focus, Ispi, 25 luglio 2019.

[3] Ministero dell’Interno, Cruscotto statistico del 9 novembre 2020.

[4] Borsari F., Salesio S., La Tunisia dopo Essebsi: quali scenari?, Focus Ispi, 25 luglio 2019.

[5] Non è un caso se un numero altissimo di combattenti tunisini, oltre che dalle storiche roccaforti di Ben Gardane, Bizerte e Tunisi sia partito dalla piccola e povera città periferica di Remada che vanta 90 foreign fighters su una popolazione totale di 11 mila persone. Bobin F., La Tunisie veut empêcher les jihadistes de l’EI de revenir de Syrte, in «Le Monde», 11 ottobre 2016.

[6] Dati Amnesty International, anni vari.

[7] Kassir S., L’infelicità araba, Einaudi, Torino, 2004.

[8] Romano S., Con gli occhi dell’islam, Longanesi, Milano, 2007:. 63.

[9] Campanini M., La fine di Morsi e la fragilità delle rivolte arabe, Ispi Commentary, 18 giugno 2019.

______________________________________________________________

Michela Mercuri, insegna Storia contemporanea dei Paesi mediterranei all’Università di Macerata dal 2008 ed è editorialista per alcuni quotidiani nazionali. Ha partecipato a numerose pubblicazioni collettanee per Etas e Egea e presso riviste specializzate. Di recente ha curato, con Stefano Maria Torelli, La primavera araba. Origini ed effetti delle rivolte che stanno cambiando il Medio Oriente, edito da Vita e Pensiero e ha di recente pubblicato il volume Incognita Libia. Cronache di un paese sospeso, edito da FrancoAngeli.

______________________________________________________________