di Virginia Napoli

Premessa

In un intervento pubblicato sullo scorso numero di Dialoghi Mediterranei [1] ho cercato di mettere in evidenza alcune criticità che, dal punto di vista antropologico, emergono nell’incontro tra l’islam, Napoli e determinate realtà della diaspora senegalese. A complemento di quell’intervento aggiungo qui delle riflessioni che, su una base più marcatamente storica, vogliono essere una ricostruzione della genesi di alcuni assunti teorici che hanno profondamente segnato gli studi sulla religione musulmana nell’Africa subsahariana.

Nel precedente contributo avevo accennato alle narrazioni mediatiche contemporanee che riducono l’islam ad elemento perturbante e incompatibile con l’Occidente e che hanno finito per esasperare il discorso sulla religione e la distinzione tra le questioni teologiche e il loro corso storico. Una narrazione uniformante che promuove un’immagine della religione statica e monolitica e che non considera le varie declinazioni geografiche del culto e le epoche storiche che ha attraversato. L’appiattimento del discorso su posizioni antitetiche non soltanto ostruisce la possibilità di dialogo nell’immediato ma, sul lungo termine, alimenta una sorta di “inconscio collettivo” che inverte in termini genealogici il pensiero e le sue cause storiche.

Talal Asad, in un intervento del 2009, edito dopo le prime polemiche suscitate dalle “caricature danesi” del profeta Mohamad, parla del pensiero liberale contemporaneo come di uno spazio discorsivo entro il quale vengono considerate fondamentali alcune idee chiave (laicità, libertà individuale ecc.). Se, tuttavia, tali idee vengono assolutizzate e decontestualizzate storicamente, si finisce per essenzializzare la civiltà europea come unica sede possibile di un’idea compiuta di “umanità” (Asad 2015). Il pensiero e l’opera di Asad vengono annoverati nel filone degli studi post-coloniali che, ispirandosi al metodo genealogico di Foucault, cercano di «restituire all’Altro quella soggettività sottrattagli dal colonialismo in tutte le sue manifestazioni: politiche, economiche e discorsive» (Mellino 2005: 16).

L’ipotesi qui presentata è che un mancato riconoscimento dell’agentività su più fronti di determinati popoli e culture è fondamentalmente connaturata alla sottrazione della soggettività. In altre parole, la mancanza nelle narrazioni ufficiali della voce di gruppi e attori storici, le omissioni sul loro contributo attivo al costituirsi di fatti e ideologie, riflettono equilibri di potere che si fondano, oltre che su rapporti di forza politici, su pregiudizi radicati nelle ideologie coloniali. Sebbene tale riflessione possa sembrare banale nella sua evidenza dopo più di mezzo secolo di critica post-coloniale, non sarà mai banale ripetere una volta in più che non è inattuale. In un’inchiesta sui giovani musulmani di Bruxelles, la sociologa Maryam Kolly riflette sulla combinazione deleteria tra una comunicazione mediatica fortemente orientata culturalmente e l’odio delle reti sociali dopo gli attentati del 2016 a Parigi e nella capitale belga. Situazione che si traduce nell’impossibilità effettiva di agire e di esprimersi per alcune minoranze espressa efficacemente nelle parole di una giovane studentessa intervistata dall’autrice:

«On était les concernés, les acteurs principaux. Bien, on n’a pas vraiment eu la parole. A+B = terrorisme, A+B = musulman. En fait, on t’a déjà placé dans une case. Tout le monde a dit : ‘Je suis Charlie’. Moi, je ne savais pas ce que j’étais. On parle de liberté d’expression. C’est un fait certain, c’est vrai. Mais… et après, il y a quoi ? J’ai eu l’impression que le mode de pensée était insufflé. Indirectement, on était pris dans une vague, on suivait la chaîne. Finalement, je me demandais s’il y avait une position qui nous appartenait en fait» (in Kolly 2018: 105).

Tali derive sono alcuni dei nodi cruciali con i quali le società europee, come appare evidente oggi, dovranno necessariamente confrontarsi piuttosto che rimuovere il fatto che esista una comunità islamica fatta di cittadini europei che non si lascia più ingabbiare, nel caso delle comunità migranti, in quell’“eterno provvisorio” delle definizioni come “seconde generazioni” e via di seguito (Sayad 1998). Per quanto riguarda le minoranze islamiche provenienti dall’Africa subsahariana, simili dinamiche, supportate da quella sorta di “inconscio collettivo liberale” cui abbiamo accennato in apertura, si incrociano in maniera singolare con un altro tipo di rimozione del passato storico che trova il suo precipitato nel concetto di islam noir e nelle sue evoluzioni.

L’islam in Africa subsahariana: origini e storia di una realtà peculiare

Nell’ultimo decennio, diversi autori, che si tratti di accademici, giornalisti e intellettuali, hanno riscoperto quello che in più luoghi viene definito un “islam meticcio” (Pagano 2016; Di Nuzzo 2017; Sales 2018; Cozzolino 2020). In particolare nel sud Italia, il filone aperto dal documentario Napolislam, illumina la quotidianità di individui e comunità che, sebbene culturalmente lontani rispetto ai Paesi a maggioranza islamica, praticano da anni declinazioni del religioso che danno vita a nuove realtà:

«Così come una pianta innestata produce nuovi colori e sapori che risultano vicini e quindi coerenti con quelli delle due piante originarie, l’“innesto” di mondi slegati tra loro concilia epistemologicamente due diversi paradigmi, in cui vecchio e nuovo convivono per formare l’ossatura dell’Islam europeo» (Cozzolino 2020: 201).

Sebbene a tratti inedito rispetto alla contemporaneità del Vecchio Continente, il fenomeno di ibridazione fra l’islam e società lontane dalla penisola araba non è una novità assoluta. Allo stesso modo non è una novità il fatto che l’incontro/scontro tra diversi sistemi di valori e credenze abbia causato dei “cortocircuiti” culturali rispetto ad alcuni nodi teorici. Possiamo trovarne un esempio nella grande fucina sperimentale che sono stati gli studi coloniali e post-coloniali e nel concetto di islam noir. Scrive Fatou Sow, a proposito della divergenza tra la shar’ia di matrice araba e Paesi che sono di fatto musulmani:

«Parlant de l’islam en Afrique subsaharienne, il est important de souligner que les sociétés musulmanes de cette région ne sont pas arabes, malgré la présence de populations métisses et la prégnance d’une culture arabe ou arabo-berbère. De ce fait, le vécu culturel de l’islam affiche des fortes différences. Elle se traduisent par des nuances parfois profondes au niveau des droits et des liens entre le religieux et l’environnement socioéconomique. On retiendra que l’islam africain, qui est une réalité spécifique et incontournable, tout en reposant sur les cinq piliers fondateurs, ne s’est jamais assimilé à cet islam trop marqué par sa naissance dans la péninsule Arabique» (Sow 2005 :297).

L’islam in Africa ovest è presente già a partire dall’XI secolo quando diversi cultori delle scienze religiose (ulama) provenienti dal Nord del continente iniziano un’opera di predicazione e proselitismo. Una vera e propria diffusione, tuttavia, avverrà qualche secolo più tardi. In Sudan, sulla scia degli insegnamenti sufi provenienti da Egitto e Turchia, nascono le prime madrase (istituti per l’apprendimento delle scienze coraniche) nelle quali si formano gli intellettuali musulmani originari dell’Africa nera, veri portavoce della religione coranica sul proprio territorio (Mbacké 1998). Le principali nell’area del Sahel sono quelle di Pire fondata nel 1603 e Kokki risalente al 1700.

Secondo Paul Marty, prendendo come riferimento il Senegal, l’islamizzazione è avvenuta in due fasi distinte (Marty 1917). In una prima, che va dal XV alla fine del XVI secolo, l’espansione della religione musulmana avrebbe interessato il Paese mandingue (attuale regione della Casamance) e l’Alto Volta. In quest’epoca, tuttavia, la presenza islamica sarebbe stata piuttosto puntuale e superficiale e non si sarebbe mai stabilizzata in vere e proprie comunità. Fenomeno comparso, invece, nella seconda fase, tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo. Per Marty, la prima opera sistematica di conversione e predicazione sarebbe stata realizzata grazie ai moqqadem provenienti dalla Mauritania che si imposero non per lignaggio o carisma ma come rappresentanti delegati di capi religiosi del Paese, sulla base delle proprie risorse politiche e finanziarie.

A parziale integrazione della tesi di Marty, Asmar Ibrahim, nell’opera Le Soufisme en Afrique, aggiunge tra i fattori determinanti la predicazione degli adepti della Al-Quadiriyya. Questa confraternita sufi nata in Marocco, dopo essersi radicata in Nigeria nel XVIII secolo, si estese anche alle regioni del Volta interessando le popolazioni Diola e facendosi uno dei primi volani dell’islamizzazione del Senegal (Ibrahim 2003). Tale tesi è stata tuttavia oggetto di contestazione in anni recenti da parte di diversi autori. Khadim Mbacké, in uno studio del 1998, cita a supporto di una possibile confutazione della cronologia indicata da Marty, diversi documenti d’archivio, tra cui A la découverte de la petite côte au XVII siècle (1600-1664) di Nize Isabel de Moraes che individua invece una presenza massiccia di musulmani sulla Pétite Côte già a partire dal ‘600 (Mbacké 1998).

Amar Samb, sulla base dei testi dei geografi arabi Abdallah El-Bakri (x-1094) e Ibn Khaldun (1332-1406), fa risalire le prime tracce della religione maomettana ad un’epoca ancora più antica, ossia al sovrano Waar Diaabé. Morto nel 1040, convertitosi all’islam malekita, Diaabé introdusse la legge musulmana nel regno del Tekruri, a nord del fiume Senegal. Secondo Samb è da quel momento in poi che l’islam e la storia dell’Africa subsahariana si sarebbero intrecciati, nei secoli a venire, con sorti alterne e sull’impronta di due correnti principali: il sunnismo ortodosso (sul modello del quale Diaabé avrebbe improntato la sua predicazione), un islam puritano e militante al quale si oppone l’islam pacifista delle confraternite sufi (Samb 1971: 464).

La diffusione della religione musulmana attraverso la lotta armata si contrappone nel Paese all’approccio del pensiero sufi che si concretizza nella predicazione di alcune guide spirituali [2]. Cheikh Amadou Bamba, fondatore della confraternita che prende il nome di Muridiyya, parlerà nei suoi scritti della «Jhiad dell’anima» in contrapposizione alla «Jhiad della spada». La filosofia murid si basa sull’idea che lo sforzo individuale verso la strada di Dio (fi sabil Allah) passi necessariamente per la tarbyya ossia l’educazione dell’anima nella lotta contro la nafs, l’anima carnale (Popovic 1995; Babou 2011). Tale lotta contro l’ego sarebbe la vera guerra, la jhiad-al-akbar (la grande jhiad) a sostegno di quella «rivoluzione silenziosa» (Babou 2011) che permise di far penetrare in maniera profonda l’ideologia sufi in Senegal e nelle regioni limitrofe.

L’islam noir

Ad inizio ‘900, i primi studi sistematici sull’islam nell’Africa subsahariana sono opera dei cosiddetti amministratori-etnografi dell’Africa Occidentale Francese. Il più conosciuto, e tutt’oggi citato, è l’Étude sur l’Islam au Senegal di Paul Marty. Nominato direttore degli Affari Musulmani nell’amministrazione di William Ponty, Marty, profondo conoscitore della lingua e della cultura arabo-islamica, conduce per anni uno studio sul campo. Compendio delle sue ricerche è un’imponente opera in due tomi, pubblicata a Parigi nel 1917. Lo studio classifica e inquadra da un punto di vista territoriale le principali confraternite sufi (turuq) presenti in Senegal. Secondo Marty, le realtà osservate sono esempi paradigmatici di quello che definisce un “islam noir”. Tale concetto, alla sua origine, ha a che fare con i rapporti di forza impliciti nelle classificazioni dell’antropologia di stampo coloniale. Dal punto di vista teorico si tratta dell’idea che la religione maomettana in Africa sia una versione edulcorata e sincretica dell’originale nucleo arabo. Tale versione “imbastardita” dell’islam sarebbe facilmente penetrabile e, alla lunga, meno offensiva per l’amministrazione coloniale (Marty 1917).

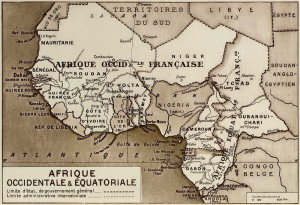

Per comprendere l’origine e il significato della definizione “islam noir”, più che a questioni dottrinali, bisogna dunque far riferimento ai rapporti tra capi religiosi e governo coloniale tra il XIX e il XX secolo nell’AOF (Afrique-Occidentale Française). Prima degli studi di Marty, il generale Louis Faidherbe, governatore del Senegal tra il 1854 e 1861, fu tra i principali promotori dell’impero francese. Nella gestione dei confini e dei rapporti con i locali, il governatore applicò il cosiddetto “modello algerino”, ossia considerò l’islam e i leader religiosi come una forza ostile all’amministrazione coloniale, senza alcuna eccezione (Triaud 1997). Un’inversione di tendenza iniziò a profilarsi con Ernest Roume che, nominato Governatore Generale dell’AOF nel 1902, cerca per la governance delle colonie un nuovo assetto basato sulla conoscenza delle popolazioni locali (Babou 2011). Allo scopo di sottrarre l’amministrazione dall’influenza dei gruppi di interesse repubblicani costituitisi a Saint-Louis (antica capitale dell’AOF), il Governatore sposta a Dakar il centro nevralgico del governo. La sua gestione fortemente centralizzata necessita della collaborazione dei capi religiosi per mantenere saldi i legami sul resto del territorio nazionale. Negli stessi anni, in concertazione con l’omonimo Roume, Xavier Coppolani applica una politica di “pacificazione” sul territorio francese dell’attuale Mauritania. Tale approccio trova il suo compimento con Amédée William Merlaud-Ponty, successore di Roume alla testa dell’AOF nel 1908 fino al 1915.

Sono gli anni in cui si moltiplicano gli studi degli amministratori-etnografi, Marty in primis. Tali documenti fanno da base alla strategia che si fonda sulla nozione di «apprivoisement», addomesticazione. Pur non fidandosi dei capi religiosi e mantenendo sulle comunità una stretta sorveglianza, come testimoniano i rapporti e le schedature tutt’ora conservati presso gli archivi di Dakar, Ponty cerca la via della cooperazione. L’apertura all’islam, tuttavia, nel caso di Ponty si fonda su un presupposto differente rispetto a quello di Faidherbe e Coppolani: i musulmani vengono considerati parte di un solo gruppo etnico a differenza delle divisioni esistenti nelle comunità locali. Viene dunque inaugurata la cosiddetta “politica delle razze”: al fine di favorire il rapporto diretto fra amministrazione centrale e la popolazione amministrata (Bruschi 2005). Ponty cerca l’alleanza delle guide religiose più influenti per combattere le aristocrazie locali allo scopo di ‘balcanizzare’ il territorio nazionale e annientare la coalizione tra forze ostili alla Francia. L’islam diviene il mezzo per arginare le divisioni interne di una società percepita essenzialmente come tribale e fornire all’amministrazione un interlocutore unico (Babou 2011).

Sono gli anni in cui si moltiplicano gli studi degli amministratori-etnografi, Marty in primis. Tali documenti fanno da base alla strategia che si fonda sulla nozione di «apprivoisement», addomesticazione. Pur non fidandosi dei capi religiosi e mantenendo sulle comunità una stretta sorveglianza, come testimoniano i rapporti e le schedature tutt’ora conservati presso gli archivi di Dakar, Ponty cerca la via della cooperazione. L’apertura all’islam, tuttavia, nel caso di Ponty si fonda su un presupposto differente rispetto a quello di Faidherbe e Coppolani: i musulmani vengono considerati parte di un solo gruppo etnico a differenza delle divisioni esistenti nelle comunità locali. Viene dunque inaugurata la cosiddetta “politica delle razze”: al fine di favorire il rapporto diretto fra amministrazione centrale e la popolazione amministrata (Bruschi 2005). Ponty cerca l’alleanza delle guide religiose più influenti per combattere le aristocrazie locali allo scopo di ‘balcanizzare’ il territorio nazionale e annientare la coalizione tra forze ostili alla Francia. L’islam diviene il mezzo per arginare le divisioni interne di una società percepita essenzialmente come tribale e fornire all’amministrazione un interlocutore unico (Babou 2011).

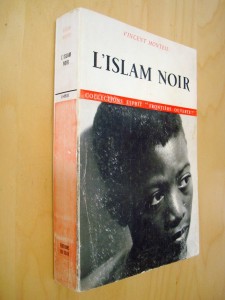

In questo contesto, l’idea che la pratica della religione islamica in Africa subsahariana fosse di natura differente rispetto al nucleo ideologico originario proveniente dalla penisola araba, secondo lo storico Triaud, costituiva una base teorica funzionale a giustificare la politica di cooperazione e “accomodamento” di Ponty in opposizione al cosiddetto “modello algerino” difeso da Faidherbe (Triaud 1997). Una visione che, sebbene affondi le sue radici in circostanze storiche molto peculiari, trova negli anni successivi la sua giustificazione teorica nell’opera dell’orientalista francese Vincent Monteil, L’islam noir (1964). L’idea di Monteil che l’islam in Africa «ne se definit que par rapport à l’animisme» (Monteil 1964) avalla la percezione che esista una sorta di classificazione o distinzione tra un islam centrale e uno periferico, una pratica ortodossa e delle derive e distorsioni del messaggio coranico. Nel 1982, Ravane Mbaye, direttore dell’Institut islamique di Dakar, interroga tale prospettiva dalle pagine della rivista Tiers Monde:

«Existe-t-il, à proprement parler, un Islam noir ? Si oui, qu’est-ce que voudrait dire cette expression? Est-ce l’Islam pratiqué chez les Noirs? Si l’on répond par l’affirmative, pourquoi ne parlerait-on pas alors de l’Islam blanc ou jaune? Si par contre le qualificatif implique plus précisément une déformation des pratiques cultuelles sous l’effet du phénomène de rejet ou d’assimilation qui se produit dans le réceptacle du fonds païen négro-africain, à quel cas précis fait-on référence? Ou bien considère-t-on l’ensemble des pratiques islamiques chez les Noirs comme étant le produit d’un mélange entre le sacré et le profane, entre le pur et l’impur, entre le monothéisme céleste et l’idolâtrie du terroir?» (Mbaye 1982 :831).

Un’ «antropologia deficitaria»

La ricchezza e la complessità di questo retroterra storico, che qui abbiamo riassunto con pochi ed essenziali accenni, sono stati nel corso del Novecento vittima di oblio e rimozione oppure, nel migliore dei casi, considerati solo in alcuni aspetti funzionali allo studio della storia coloniale. Ad inizio degli anni 2000, Ottavia Schmidt di Friedberg nota che la maggior parte delle ricerche sul sufismo in Senegal e in Africa subsahariana si sono concentrate sull’aspetto sociale e organizzativo delle confraternite, tralasciando quasi del tutto gli scritti dei maestri sufi di quell’area geografica (Schmidt di Friedberg 2001). Eric Ross ha sottolineato, negli stessi anni, che il mancato riconoscimento del contributo del continente africano nella costruzione dei movimenti dottrinali e della cultura islamica in generale è lo specchio di quel pregiudizio etnocentrico che fu alla base dell’ideologia imperialista novecentesca. «This absence of Africa from the Islamic equation is mainly due to the fact that the continent, until recently, has been excluded from serious discussion of religion generally» (Ross 1994).

In effetti, l’elaborazione teorica di Monteil del concetto di islam noir, cristallizza un’idea che nei decenni, disancorata dalla sua origine storica peculiare, diviene un tassello ulteriore di quella sorta di “antropologia deficitaria” che ha costruito l’immagine di un’Africa legata in eterno alle emozioni elementari dell’umano e al margine della storia universale (Konaté 2008). Così Hegel, uno dei padri del pensiero occidentale, scriveva nelle sue lezioni sulla filosofia della storia:

«L’Africa, per tutto il tempo a cui possiamo storicamente risalire, è rimasta chiusa al resto del mondo. È paese dell’oro, che resta concentrato in sé: il paese infantile, avviluppato nel nero colore della notte al di là del giorno della storia consapevole di sé» (Hegel [1837] 1963).

Un secolo dopo, Benedetto Croce parla della centralità dell’Europa nella storia mondiale in quanto terra di libertà ipotizzando una distinzione «tra uomini che ne sono gli attori e uomini che nella storia stanno come passivi, tra uomini che appartengono alla storia e uomini della natura (Naturvölker) […] che zoologicamente e non storicamente sono uomini» (Croce 1945: 97). Su tale base ideologica, nella prima metà del Novecento la questione del rapporto tra l’islam e la regione subsahariana è stata trattata come un falso problema. La presunta immobilità delle società africane, incapaci di produrre autonomamente quelli che vengono considerati “marcatori di civiltà”, portano molti studiosi “diffusionisti” ad ipotizzare che tutte le istanze modernizzatrici provengano dall’esterno.

In questo quadro generale, la questione della modernità in Africa è stata spesso analizzata dalle scienze sociali attraverso il fattore politico e quello religioso (Konaté 2008). Dopo le Indipendenze, la nozione di islam noir, utilizzata tutt’oggi nella classificazione dei gruppi islamici del continente, viene rigettata dalla corrente di studi definita afrocentrica dall’accademia nordamericana e diopista nella letteratura francofona in riferimento all’opera Nations négres et culture di Cheikh Anta Diop. L’archeologo senegalese, cui attualmente è intitolata l’università di Dakar, in un intervento al simposio del Cairo sponsorizzato dall’UNESCO nel 1974 sfida apertamente l’antropologia coloniale tramite la decostruzione, storicamente documentata, dell’idea che la civiltà egiziana, universalmente riconosciuta come uno dei centri nevralgici della civilizzazione, sia nata da individui di razza bianca (Diop 1979). Nonostante l’opera e l’attivismo della classe emergente di intellettuali africani dalla metà del secolo scorso, il discorso sulla presunta mancanza di “storicità” dell’Africa non è mai davvero sparito nell’approccio dell’Occidente alle ex-colonie. Nel 2007 il presidente Sarkozy pronuncia un discorso all’università di Dakar divenuto un casus, paventando l’ipotesi che tra le cause dei drammi del continente vi sia il fatto che «l’homme africain n’est pas assez entré dans l’Histoire. […] dans la nostalgie du paradis perdu de l’enfance. […] Dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n’y a de place ni pour l’aventure humaine ni pour l’idée de progrès» [3].

Rispetto a quest’Occidente che pretende di «ricapitolare il linguaggio e le forme che sostanziano l’evento umano» (Mbembe 2011), gli avvenimenti della seconda metà del ‘900 e di inizio del XXI secolo hanno fatto emergere prepotentemente nel panorama mondiale nuovi attori. Nel bene e nel male ci si è resi conto che, al di là dell’immagine uniformante ed inefficace offerta dai media (rispetto al continente africano in generale e alle sue comunità religiose), è sempre esistito un universo “sommerso” o quantomeno nascosto all’attenzione dell’Occidente. Una varietà di movimenti sociali che hanno determinato il corso della storia di comunità intere e modificato la geografia sociale e urbana del panorama mondiale. Il discorso su e dell’islam africano, in questa prospettiva, irrompe negli studi post-coloniali. Achille Mbembe scrive in un saggio del 2013 intitolato Sortir de la grande nuit. Essai sur l’Afrique décolonisée:

«Dans les pays musulmans, une territorialité en réseaux est à la base du pouvoir de juridiction que les marabouts exercent sur leurs fidèles. Essaimés dans le cadre national et, souvent, international, les réseaux sont reliés à des villes saintes et à des figures prophétiques auxquelles est prêtée l’allégeance des disciples. Le cas de Touba, la ville des Mourides au Sénégal, est à cet égard emblématique. La mosquée est devenue, dans les années 1980, l’un des symboles marquants de la tentative de reconquête de la société et de la ville par le religieux. Elle a servi tantôt de refuge à ceux qui s’estimaient persécutés, tantôt de repli à ceux qui ne pouvaient plus avancer» (Mbembe 2011: 578).

Tale processo di riconquista della società civile post-coloniale non passa esclusivamente attraverso le maglie della politica o della religione stricto sensu ma si radica in una rete di significati ed eventi molto complessa. La riappropriazione, non solo materiale ma anche simbolica, del territorio passa attraverso la nascita di nuove realtà attive nel periodo post-coloniale: i movimenti studenteschi e le comunità migranti. Alcuni di questi gruppi riprendono l’idea di “islam nero” per riappropriarsene, in un’accezione diversa rispetto alla sua definizione originale, cercando di costruire un “islam africano”, liberato della connotazione culturale araba pur preservando il messaggio coranico nella sua integrità (Samson 2012). In molti casi la religiosità diviene mezzo legale di riappropriazione identitaria e rivendicazione nazionalista in relazione dialettica e oppositiva con la colonizzazione occidentale, un «réarmement moral et identitaire face à l’école européenne» (Samson 2012: 6)[4].

Conclusioni

Ripercorrendo brevemente la nascita del concetto di islam noir e aprendo lo sguardo alle sue evoluzioni e prospettive, ci si rende conto che il retaggio del mancato riconoscimento della dignità storica e culturale del continente africano è ancora drammaticamente attuale. Il discorso sulla religione è legato a questa traiettoria a doppio filo. La polemica sulla laicità che anima l’Occidente dopo i tristi crimini del terrorismo estremista e il brutale e insensato assassinio di Samuel Paty ha preso delle direzioni inaspettate rispetto al passato. Molti intellettuali francesi ed europei, di fronte all’ennesima ondata di violenza, hanno accompagnato alla ferma condanna il monito ad una riflessione profonda sul significato della laicità. In particolare è interessante, ai fini del nostro discorso, la considerazione che lo stile di alcuni tipi di satira, difesa come baluardo della libertà, è allo stato attuale un fenomeno che ha una forte connotazione razziale. Scrive a proposito Philippe Marlière, professore di Scienze Politiche all’University College di Londra:

«La France mitterrandienne a découvert qu’elle était une nation multiculturelle, leg de son passé colonial. Une jeunesse française racisée, car née en France de parents étrangers, a essuyé de plein fouet les discriminations de la société française […] L’humour, s’il se veut émancipateur […] ne doit-il pas faire rire aux dépens des dominants, des hypocrites, des prétentieux, de soi-même, et épargner les sans-voix?»[5]

Diversi autori entrati tra i classici della critica post-coloniale, dopo le Indipendenze, hanno sostenuto che qualsiasi analisi dell’identità nazionale delle ex potenze europee non può prescindere dalla presa in considerazione del colonialismo (Mellino 2005: 122). Dobbiamo chiederci lo stesso rispetto alla definizione contemporanea della laicità se vogliamo promuovere una società realmente inclusiva e multiculturale? La ricostruzione corale del patrimonio fondato sullo scambio e la mobilità di società che, ancora nell’immaginario comune, vengono considerate “arretrate” diviene allora una necessità quanto mai attuale. Parlando di islam, nel caso delle minoranze dell’Africa subsahariana, in Francia come altrove, l’ambiguità della situazione si traduce in un doppio pregiudizio rispetto alla dignità della pratica religiosa e alla storicità delle sue origini.

L’antropologo Talal Asad, che abbiamo citato in apertura, per tutto il corso della sua opera si è interrogato sulle condizioni di possibilità della ricerca antropologica e l’ha intesa come ricostruzione genealogica (nell’accezione di Foucault e di Nietzsche) delle traiettorie storiche dei fatti e, in particolare, dei concetti (Landry 2016). In questa prospettiva, affacciarsi sulla storia dell’islam noir e ricostruirne la genesi è un possibile approccio metodologico per mettere in discussione il mito dell’isolamento delle società africane ed evidenziare i rapporti di forza esistiti tra antropologia e imperialismo (Leiris [1951] 2005) che tutt’oggi influenzano l’opinione pubblica e la storia degli studi.

Dialoghi Mediterranei, n. 47, gennaio 2021

Note

[1] V. Napoli, Napoli, il Senegal e l’Islam: un incontro reale?, in “Dialoghi Mediterranei”, n. 47, novembre 2020 https://www.istitutoeuroarabo.it/DM/napoli-il-senegal-e-lislam-un-incontro-reale/

[2] Nella sua opera sull’islam dell’Africa Occidentale Francese, di cui parleremo nel paragrafo successivo, Paul Marty, individua tre principali confraternite: Tijaniyya, Al Qadiriyya e Muridiyya.

[3] Tra le reazioni più eclatanti la pubblicazione della raccolta di saggi Petit précis de remise à niveau sur l’histoire africaine à l’usage du président Sarkozy a cura della storica Adame Ba Konaré che, dopo il successo di critica, viene citato dallo stesso presidente in un discorso pubblico del 26 marzo 2009 in Congo.

[4] È il caso dei gruppi cosiddetti “neo-confrerici” che nascono negli Stati musulmani dell’Africa subsahariana negli ultimi decenni del ‘900. Il termine “neo-confrerico” è utilizzato per la prima volta da Roy (2002) per indicare i gruppi sufi che reclutano i propri adepti secondo forme più propriamente appartenenti alla modernità (individualismo e globalizzazione) e senza che essi passino necessariamente per un’iniziazione come nel caso delle confraternite “classiche”. Per approfondimenti cfr. Samson 2012; Napoli 2018; Soares e Otayek 2007.

[5] https://www.middleeasteye.net/fr/opinion-fr/charlie-hebdo-humour-liberte-expression-islamophobie-racisme-france

Riferimenti bibliografici

ASAD T., 2009, «Liberté d’expression, blasphème et critique laïque» in ASAD T., BROWN W., BUTLER B., MAMHOOD S., La critique est-elle laïque ? Blasphème, offense et liberté d’expression, Presses Universitaires de Lyon, Lione : 36-75.

BABOU C. A., 2011, Le jihad de l’âme. Ahmadou Bamba et la fondation de la Mouridiyyah au Sénégal, 1853-1913, Karthala, Parigi.

BRUSCHI F., 2005, Politique indigene et administration au Senegal (1890-1920), Il Politico, vol. 70, no. 3 (210), Rubbettino editore Sovera Mannelli: 501-522.

COZZOLINO A. M., 2020, «Mondi migranti a Napoli: il fenomeno delle conversioni», in Di Nuzzo A., 2020, Conversioni all’islam all’ombra del Vesuvio. Etnografie transculturali. Una ricerca di antropologia delle società complesse, CISU, Lavis: 199-209.

CROCE B., 1945, «L’umanità e la natura», in Quaderni della Critica I (1): 96-98.

DIEYE A., 2001, «De la religion chez les intellectuels africains en France. L’odyssée d’un référent identitaire», in Cahiers d’Études Africaines, Vol. 41, n.162 (2001), EHESS : 267-291

DI NUZZO A., 2017, «Napoli e l’Islam: le conversioni in Campania dalla moschea di Piazza Mercato alla ridefinizione dell’identità partenopea in termini di creolizzazioni europee», in MARCHESINI S.- NOVOA J.N. (a cura di), Simple Twists of Faith, Cambiare culto, cambiare fede: persone e luoghi, Alteritas, Verona: 191-214.

DIOP C.A., 1979, Nations negrès et culture. De l’antiquité negres égyptienne aux problèmes culturels de l’Afrique Noire d’aujourd’hui, Présence africaine, Dakar.

HEGEL G. W. F., 1963, Lezioni sulla filosofia della storia, La Nuova Italia, Firenze.

IBRAHIM A. 2003, Le soufisme en Afrique, Al-bîrunî, Beyrouth.

KOLLY M., 2018, De la religion que l’on voit à la religion que l’on ne voit pas. Les jeunes, le religieux et le travail social, Presses de l’université Saint-Louis, Bruxelles.

KONATÉ D., 2008, «L’opposition tradition/modernité comme modèle d’analyse des réalités africaines», in BA KONARE A. (a cura di), 2008, Petit précis de remise à niveau sur l’histoire africaine à l’usage du président Sarkozy, La Découverte, Parigi : 95-109.

LANDRY J.M., 2016, « Les territoires de Talal Asad », in L’Homme, 217 | 2016 : 77-89.

LEIRIS M., 2005 [1951], L’occhio dell’etnografo, razza e civiltà e altri scritti 1929-1968, Bollati Boringhieri, Torino.

MARTY P., 1917, Etudes sur l’islam au Sénégal. Tome I : Les personnes. Tome II : Les doctrines et les institutions, E. Leroux, Collection de la Revue du monde musulman, Parigi.

MBACKÈ K., 1998, Impact de l’islam sur la société sénégalaise, Rivista trimestrale di studi e documentazione dell’Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente, anno 53, no. 4 (dicembre 1998): 530-556.

MBAYE R., 1982, L’islam noir en Afrique. Tiers-monde, Tomo 23, no. 92, L’islam et son actualité pour le iers monde: 831-838.

MBEMBE A., 2011, Sortir de la grande nuit. Essai sur l’Afrique décolonisée, La Découverte, Parigi.

MELLINO M., 2005 La critica postcoloniale. Decolonizzazione, capitalismo e cosmopolitanismo nei postcolonial studies, Meltemi, Milano.

MONTEIL V., 1964, L’islam noir, SEUIL, Parigi.

NAPOLI V., 2018, La Caravane des Etudiants Mourides: une aventure ambiguë, in “L’Uomo Società Tradizione Sviluppo”, 2/2018, Carocci Roma: 35-56.

OTAYEK R. – SOARES B. (a cura di), 2007, Islam and Muslim Politics in Africa, Basingstoke: Palgrave Macmillan, New York.

PAGANO, 2016, Napolislam, Centauria, Milano.

POPOVIC A. – VEINSTEIN G., 1995, Les voies d’Allah. Les ordres mystiques dans le monde musulman des origines à aujourd’hui, Fayard, Parigi.

SAYAD A., 1999, La double absence. Des illusions de l’émigré aux souffrances de l’immigré, SEUIL, Parigi.

SCHMIDT DI FRIEDBERG O., 2001, «La confraternita muride in Senegal: un’alternativa allo Stato?», in FASANA E. (a cura di), Quaderni storici 2, e.u.t., Trieste: 219-240.

ROBINSON D. – TRIAUD J.L. (a cura di), 1997, Le temps des marabouts : itinéraires et stratégies islamiques en Afrique occidentale française v.1880-1960, Karthala, Parigi.

ROY O., 2002, L’islam mondialisé, Éditions du Seuil, Parigi.

ROSS, E., 1994, Africa in Islam: what the afrocentric perspective can contribute to the study of Islam, International journal of Islamic and Arabic studies, no.11: 21-36.

SALES I., 2018, A Napoli, islam e popolo si fondono, in Limes. Musulmani ed europei, n.1/2018.

SAMB A., 1971, L’islam et l’histoire du Sénégal, Bulletin de l’IFAN, Tomo XXXIII, n.3.

SAMSON F., 2012, Les classifications en islam, in Cahiers d’études africaines [On line], 206-207.

SOW F., 2005, Les femmes, l’État et le sacré, in M. Gomez-Perez (a cura di), L’islam politique au Sud du Sahara. Identités, discours et enjeux, Karthala, Parigi: 283-309.

VENTURA A., [1995] 2020, «L’islam sunnita nel periodo classico (VII-XVI secolo)», in FILORAMO G. (a cura di), L’islam, Laterza, Bari-Roma:77-199.

______________________________________________________________

Virginia Napoli, laureata in Scienze Filosofiche nel 2012 presso l’Università Federico II di Napoli con una tesi su Ernesto de Martino, la passione per gli studi antropologici si consolida e vira sull’africanistica tra il 2013 e il 2016. Durante questo periodo vive e lavora in Senegal presso l’ONG italiana CPS – Comunità Promozione e Sviluppo – e si avvicina allo studio della storia delle religioni e dell’islam sufi. Nel 2020 consegue un dottorato di ricerca in Scienze storiche, archeologiche e storico-artistiche presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Il suo lavoro di ricerca verte sull’islam nell’Africa subsahariana e in particolare sulle confraternite sufi in Senegal e nelle comunità della diaspora in Europa.

_______________________________________________________________