di Alfredo Ancora

«Il vecchio mondo non comprende ancora, cercando di gestire il nuovo mondo, la nuova società, i nuovi uomini con mezzi politici, economici, finanziari culturali…tratti dal mondo scomparso!» (da Michel Serres di G. Polizzi e M. Porro, Riga 35, Marcos Y Marcos, Milano, 2015).

Una piccola premessa

L‘ arrivo di migranti-persone (più che categorie) ha procurato nel nostro modo di pensare/agire diverse questioni e di differente livello. Qui ci occuperemo di una problematica specifica: il pensare/agire di coloro che lavorano con questi “ospiti”, non sempre desiderati. Spieghiamo meglio i termini a cui facciamo riferimento nel titolo.

Per Operatore transculturale intendiamo colui che lavora a con-tatto con chi viene a bussare alle nostre porte, “irrompendo nei nostri pensieri” prima che nei nostri centri d’accoglienza, ambulatori, ospedali. L’operatore per approssimarsi deve attraversare le culture (trans-culturale) lasciando qualche suo codice di riferimento ed assorbendone altri in un processo di reciprocità, senza cedere a buonismi o a facili idealizzazioni dell’altro. Si configura un processo di conoscenza a tutto campo con il rischio di “spaesarsi” ad un livello e ritrovarsi ad un altro.

Terzo Millennio: una società complessa e multiculturale come quella che si va definendo, nonostante assurde ed antistoriche resistenze, ha bisogno di strumenti adatti per chi opera in determinati contesti. Si pone quindi il problema della formazione degli operatori in territori spesso sconosciuti. Con quale pensiero e con quale bagaglio si avvicinano allo straniero/ strano/estraneo?

Recentemente, presentando il mio ultimo testo [1] presso Centri di accoglienza, Dipartimenti di Salute Mentale, Cooperative sociosanitarie di varie città d’Italia, ho avuto conferma di quanto il tema formazione sia molto sentito da parte di chi lavora con rifugiati, richiedenti asilo, migranti.

Vorrei soffermarmi, in particolare, su come e su quali strumenti del pensiero vengono utilizzati dall’operatore transculturale del Terzo millennio non sempre preparato a traghettamenti attraverso luoghi mentali e geografici, di persone e delle loro sofferenze. Un operatore-passeur, capace di valicare frontiere esterne ed interiori, pronto anche a sconfinare in quell’oltre,[2] ricco di nuove acquisizioni di conoscenze che un mandato lavorativo troppo ristretto vorrebbe talvolta negargli. Gianfranco Ravasi, Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, lo definirebbe un methòrios, ossia colui che sta sulla frontiera ma allo stesso tempo ha lo sguardo rivolto al suo territorio e protende oltre il confine il suo orecchio per poter ascoltare le ragioni dell’altro.

Con quale paziente si va ad interfacciare? Un interlocutore certamente “complesso” per livelli di lettura/intervento a cui rimanda e per le sue richieste multiproblematiche a cui spesso è difficile rispondere! Gli “esegeti della definizione” lo inserirebbero in una casella della cosiddetta “patologia della transizione” comprendente categorie note come rifugiati, richiedenti asilo, migranti etc., o più semplicemente coloro che “entrano senza bussare” come diceva Umberto Eco. La riflessione che pone questa “materia” – per certi versi antica, per altri postmoderna – non è certamente riducibile solo alla creazione di nuove figure professionali. Anzi, per cercare di “com-prendere”, senza pregiudizi, in un rapporto a-categoriale [3] a tutto campo, per dare un senso ad un disagio psichico di chi è dovuto emigrare sarebbe necessario poterlo vedere oltre, non solo nel contesto “di una visita” ambulatoriale o ospedaliera, ma anche nel suo mondo, nella sua vita quotidiana, nella struttura in cui è ospitato. Spesso, lo stato di sofferenza non rappresenta che un piccolo segmento di vita che “arriva” in terapia! Il mondo del paziente «non si è ancora presentato alla prima seduta», ci ricorda lo psicoanalista A. Samuels. [4]

Non è tuttavia facile il posizionamento di fronte a disagi “impastati” [5] con elementi sociali e culturali “dei nuovi pazienti” e lo sforzo per unirli al resto, al tutto, consapevoli che il problema presentato va “pensato/agito” nei suoi livelli di complessità. Quando ci si imbatte in un “segno” di rilevanza psicopatologica, spesso si è inclini a cedere solo al dominio dell’interpretazione, non riuscendo a percepire i rapporti fra lo sfondo e la cornice (culturale, sociale, religiosa…), fondamentali per un ampliamento degli orizzonti della cura. Se è vero che il mondo che si osserva è in continuo movimento ed evoluzione, il processo terapeutico non sfugge a tutto ciò. Esso è, infatti, il prodotto di continui rimandi ad inter-azioni non solite, ad elementi che sembrano intrusi alla cura e percepiti come disordinati a un certo livello, mentre ad un altro racchiudono un tipo di ordine che non sempre viene riconosciuto come tale. In questo passaggio interattivo fra teorie e metodi, si assiste spesso a ‘contaminazioni’ [6] ed adattamenti che ogni tipo di siffatti incontri con altre culture sollecita e provoca.

Non sfugge a tutto questo il bisogno di riflettere su quelle derive “tecniche” che pretendono di applicare metodi e teorie “puri” in un mondo in cui mescolamenti e meticciamenti lo hanno sicuramente cambiato, ma anche arricchito! L’osservatore-terapeuta-ricercatore potrebbe mettere in discussione il suo pensiero/azione nel passaggio da quello che ha in testa o da quello a cui è stato formato alla realtà che ha di fronte.

L’arrivo da Paesi stranieri di nuovi utenti che si imbattono spesso con vecchi servizi può creare una certa difficoltà in un operatore talvolta incerto a modulare l’approccio ad una sofferenza tinteggiata di tanti colori, ma che alla fine appare sotto un’unica e “monocromatica” drammaticità. La scommessa consiste nel come pensarli, ricorrendo non solo a griglie conoscitive provenienti dalle scienze “antiche” (antropologia, etnologia ecc.) ma anche “moderne” (teoria dei sistemi, scienze dell’interazione etc.). Gregory Bateson [7] è stato fra i primi a coniugare branche della “scienza” con quelle provenienti “dal mondo della filosofia”. Il mio maestro George Devereux [8] parlava di “complementarismo” per indicare la necessità per il mondo della psicoanalisi di aprirsi a scienze diverse. Lui stesso con la sua preparazione fisica, chimica e psicoanalitica (non proprio ortodossa) ne fu un esempio militante, procurandosi aspre critiche sia da parte degli psicoanalisti che lo consideravano “troppo antropologico” sia da parte degli antropologi che lo consideravano “troppo psicoanalista”. È il destino degli uomini di pensiero necessariamente operatori di confine!

La sua lezione rimane intatta per chi voglia lavorare sul campo, disponibile a diversi modi di porsi ed a un necessario decentramento osservativo [9] per riuscire a cogliere segni e segnali impercettibili da postazioni eurocentriche. L’obiettivo è ricontestualizzare e non decontestualizzare. Pensare in termini di “de-centramento osservativo” rispetto ai fenomeni che si vorrebbe osservare entra in collisione con la nostra cultura preoccupata dal voler sempre “inglobare”, “catalogare”, “possedere”, in sintonia con un pensiero considerato “unico”. Se non si è disposti minimamente a mettersi in discussione, a “scommetter-si”, a creare nuove modalità organizzative di pensiero/azione, sarà difficile poter dare maggiore ascolto alle istanze periferiche. In queste prospettive l’incontro con l’altro rischia di diventare l’incontro con un’altra cosa, un altro oggetto. L’altro si incontra non si costruisce! Per una nuova modalità di osservazione è utile anche una semiotica [10] più attenta a cogliere aspetti a cui non si è abituati come la comunicazione non-verbale, la postura, la gestualità (etc.) che possono sfuggire se si fa riferimento solo ad una cultura verbo-centrico.

Tentiamo di definire un breve percorso che tenga presente quanto detto finora.

Il Pensare transculturale/agire transculturale

L’atteggiamento dell’operatore di fronte a realtà in movimento prevede una sua “flessibilità di pensiero”, una mobilità nell’attraversare confini ed entrare in campi inesplorati. Come già detto, per transculturale indico una direzione di cambiamento nel processo di osservazione di un dato fenomeno scientifico passando attraverso (trans) e non sopra i modi di pensare e le loro manifestazioni culturali in maniera reciproca. [11] L’uso dei paradigmi ai quali si è abituati può non essere sufficiente. L’operatore fornisce al suo pensiero le ruote per camminare, più che le ali per allontanarsi, pronto a contaminarsi e contaminare. In questo processo si può sconfinare in ambiti diversi arricchendo il proprio modo di lavorare. I risultati possono diventare allora palpabili sia all’interno di un processo terapeutico che diventa prima un incontro culturale con l’altro, ma anche il luogo di possibili scontri fra mondi diversi. In ogni caso, si dà forma ad un crogiuolo di storie e di nuove narrazioni: l’incontro diventa un spazio protetto per poter esprimere finalmente emozioni a lungo sopite. I due momenti del pensare/agire transculturale, diventano l’inter-faccia di una unica modalità: pensare globalmente-agire localmente, pensare al pluriverso-agire sull’universo!

Di fronte ad una realtà complessa quale operatore si presenta? Alcune volte si ha l’impressione di un operatore spesso “in trincea,” spaesato e solo. I Centri privati deputati alla formazione, alcuni dei quali anche qualificati, non riescono spesso a colmare quello iato fra l’invenzione dell’altro di turno e l’altro in carne e ossa! In realtà, allievi e operatori frequentano strutture non sempre all’altezza del loro mandato d’insegnamento, “compresse” spesso da esigenze economiche necessarie alla loro sussistenza. Esse non sempre riescono a fornire strumenti teorico-clinici adatti a rispondere a “quel nuovo che avanza” che si presenta con tutta la sua inavvicinabilità, problematicità e difficoltà di ogni tipo, sociale, culturale, psichica, abitativa, umana. La mole di questioni sollevate talvolta non può trovare una risposta adeguata. Nel campo della formazione “pubblica” (come anche in campo “privato”) si è aperto un dibattito soprattutto sulla sua funzione e sui suoi compiti.

La “questione formazione” non può essere considerata una pratica o un fatto accessorio: rimane sempre più urgente e degno di attenzione. La scarsa sensibilità verso queste tematiche, un certo “distacco” mostrato dagli enti preposti, strutturati spesso solo sull’emergenza (termine che in Italia diviene poi stabilità!), le ormai “solite” difficoltà di bilancio, hanno caratterizzato un panorama che quasi sempre ricade su operatori stanchi e demotivati. C’è bisogno di un cambio di mentalità! Le strutture stesse si devono proporre come menti formative, capaci di un pensiero aggregante e propositivo atto ad utilizzare gli stessi operatori come risorsa e le loro esperienze cliniche ed umane. Le istituzioni devono anch’esse iniziare a “pensarsi” diversamente!

La nostra proposta non può quindi che mostrarsi mobile ed attraversante verso un operatore di confine, possibile risposta a un mondo in movimento. Questa ipotesi rappresenta più una direzione che la creazione di un nuovo ruolo. Se infatti rivolgessimo uno sguardo diverso sul nostro stesso lavoro, potremmo notare quante volte ci siamo trovati nel bel mezzo di interzone dai contorni sfumati, dove erano state varcate le cosiddette “soglie di competenza”. Non è sufficiente nella società che si va configurando attenersi solo ad un mandato “neutro” e “istituzionale”. Ogni problema tecnico o d’intervento terapeutico non può rimanere scollegato dal pensiero che influenza i nostri atteggiamenti. L’operatore del futuro è un “operatore di confine” [12] perché dovrà posizionarsi in compagnia di un pensiero nomade [13] pronto ad attraversamenti interni-esterni insiti in ogni processo culturale.

In sintesi, occupare la posizione fra quello che ci dovrebbe competere e quello che non ci dovrebbe, può provocare uno stallo. È utile uscire da atteggiamenti “tentennanti” per poter aprire porte verso aggregazioni diverse – una vera e propria modellazione di nuovi prodotti mentali! È tanto auspicabile allorché nel nostro lavoro ci sentiamo irrigiditi e incapaci di intervenire, limitandoci spesso ad affermare solo che il problema presentato esula dai nostri compiti. Per questo, la stessa parola confine può essere intesa come limen nella sua accezione di apertura, o limes nel suo significato di barriera. Nel primo caso l’operatore diviene un facilitatore di contatti, di passaggi, di acquisizioni di nuove conoscenze, di coraggio per nuove esplorazioni, scantonamenti in nuovi campi, abbandono di comode sedie mentali da cui guardare realtà che si pensano immobili. Nella seconda accezione il termine può diventare esso stesso espressione di quella “cultura difensivista” che sembra prendere sempre più piede nei nostri servizi.

Abbiamo accennato a quanto di fronte a situazioni multiproblematiche ci si possa sentire talvolta soli con la sensazione di sentirsi “inadeguati” o “fuori posto”. Infatti, il posizionarsi dell’operatore all’interno di un centro di accoglienza, nel senso non solo di un ruolo preciso, ma anche di mezzi con cui poter lavorare, appare sempre più pesante, con la sensazione talvolta di trovarsi quasi in un rapporto corpo a corpo con chi gli sta di fronte. Il risultato è di uscirne molto provato dal contatto e dalleproblematiche relazionali con gli ospiti, soprattutto dalla frequente incapacità di poter rispondere alle loro richieste. Che si può fare in un quadro così delineato? Realistico o irreale? Contrapporre a situazioni “costruite” e talvolta “imposte” da altri, quelle “possibili” con persone “vere” che si incontrano quotidianamente? Non è facile rispondere in maniera semplice! Buon senso e disponibilità possono aiutare, come la consapevolezza di essere limitati e non onnipotenti. In ogni caso, questi campi di lavoro possono divenire anche momento di riflessione sul proprio modus operandi, una occasione perché sensazioni mai avvertite possano venire fuori senza paura! Liberare emozioni è anche liberarsi da strettoie burocratiche facilitando momenti empatici dell’incontro.

Quante volte abbiamo sentito dire che non bisogna coinvolgersi nel nostro lavoro “psy”, che bisogna rimanere asettici e neutrali, pena l’impossibilità di riuscire ad aiutare chi si rivolge a noi! Quindi, niente lacrime o momenti di commozione, niente ricerca di una “spalla” su cui riversarsi, di una condivisione di pesi emotivamente troppo elevati! Se questo è valido per chi opera nel campo della salute mentale, lo è a maggior ragione per chi è chiamato a lavorare in centri di accoglienza, dove emozioni, frustrazioni, sorrisi e pianti, legati al mondo stesso degli ospiti, si toccano continuamente, anche se con mani diverse! Questi luoghi, deputati alla raccolta di istanze di sofferenza, possono diventare generatori di malessere e di stato di stress se non si riescono a creare condizioni in cui sia possibile ricorrere a qualche ammortizzatore psichico come potrebbe essere la possibilità di momenti di co-visione, di confronto e non di solitudine.

Ho avuto occasione, durante il mio lavoro, di incontrare operatori, mandati da un giorno all’altro in una determinata situazione, talvolta “allo sbaraglio”, all’interno di una “proliferazione di strutture”, che hanno certamente creato posti di lavoro ma anche provocato una grande confusione organizzativa. Talvolta, senza una precisa programmazione e senza una specifica preparazione, si è stati “catapultati” di fronte all’ “altro” di turno, cercando di condividere un percorso di “attesa”, con tempi lunghi se non infiniti, carichi di aspettative e angosce. Un quadro così poco gratificante diventa una sorta di “solitudine dell’operatore” e fotografa lo stato di chi spesso si sente isolato nel dover gestire contraddizioni, ritardi, speranze. Talvolta, è mancata una sponda dove poter esprimere il bisogno di dialogo, di parlarsi, di superare pastoie burocratiche o addirittura giudiziarie, che lo attanagliano, limitandone possibilità e progettualità. Gli operatori potrebbero rispondere a questo disagio “strutturale”, solo se riuscissero a conoscere su quali risorse poter veramente contare. In molte situazioni, più che casi, si è mai avuto il tempo per interrogarsi su quale tipo di intervento fosse più opportuno, a quale eventuale “tecnica” si dovesse ricorrere, quale “dispositivo” poter invocare? Quasi sempre ci si è dovuti avvalere della solita, nota e atavica “creatività” dell“arte di arrangiarsi italica”, nostra croce e delizia!

Il “terremoto” – come Karl Jaspers chiamava l’emigrazione – ha suscitato e suscita problemi immani! Un vero e proprio problema “epocale” che non si vuole qui ridurlo in maniera semplicistica, né tantomeno offrirne soluzioni tecnicistiche. Non bisogna dimenticare quanto sia legato a fenomeni complessi, come quelli di un Sud povero che preme verso un Nord più ricco, di popoli in fuga per fame e guerre che meriterebbero decisioni “meno egoistiche” e più “europee” da parte di Paesi interessati solo alla difesa del loro “particulare”. È un errore lasciare il peso di un tale enorme problema ad iniziative di singoli Stati come ad esempio l’Italia, Paese di per sé già difficile da far funzionare normalmente e che spesso è apparso impreparato su queste delicatissime questioni, nonostante lo spirito d’accoglienza e la encomiabile disponibilità di molti volontari e di molte organizzazioni religiose e laiche dimostrata continuamente nel corso degli anni (Ancora, 2002, cit.). Allo stato attuale, sta montando un’area di intolleranza verso i migranti rappresentati spesso come “invasori” con continui sbarchi buttati in video fra una notizia e l’altra. Non è sempre facile passare dalla “cultura dell’attesa” a quella “dell’accoglienza”.

Le problematiche prima esposte, toccano un po’ tutti gli operatori “sensibili”, sia appartenenti ai servizi territoriali psichiatrici che alle strutture deputate all’ospitalità. Si è consapevoli che le riflessioni qui riportate sono una piccola goccia rispetto al tema del mondo della formazione che è solo uno dei tanti aspetti di un problema così vasto! Le esperienze qui descritte vorrebbero rappresentare solamente una traccia per eventuali discussioni e una direzione per “escursioni” nell’impervio territorio dove esse si sono generate e non creare un nuovo filone specialistico, né proporre nuove discipline ad hoc [14]. Più semplicemente, esse vogliono offrire delle suggestioni per cogliere le potenzialità di nuovi processi interattivi fra fenomeni migratori e sistemi culturali. I nostri “stili di pensiero” talvolta appaiono statici, i nostri saperi odorosi di scaffalature e computisterie disciplinari, vuoti di desideri evolutivi, pronti solo a “inglobare” il nuovo senza volere cambiare nessun elemento di pensiero e di osservazione. Se volessimo descrivere questo campo d’interesse compreso fra cura e contesto culturali, dovremmo necessariamente allargare gli orizzonti verso un sapere dinamico che percorre e perturba altri saperi, che contamina e da cui è contaminato quando viene a contatto con altre culture (e l’emigrazione ne rappresenta un bell’esempio!). Bisognerebbe cambiare rotta: considerare il migrante come un rappresentante di cultura e non solo un problema! Potrebbe rappresentare l’occasione per rigenerare “fonti ormai asciutte di un pensiero solo autocentrato ed auto confermante” e per ri-pensare il proprio modo di lavorare rispetto a quel “nuovo che avanza” (che poi non è se non “l’eterno altro”!).

Il mondo transculturale non è un viaggio naturalista o neo ecologista, né esotico, alla ricerca di mondi (altrui) perduti e lontani. Il primo viaggio, molto più periglioso, rimane sempre quello in se stessi, nel proprio modo di ragionare, di osservare, nei propri atteggiamenti mentali. Esso non si basa necessariamente sulle solite colpe di “occidentale” che, quando è proteso verso l’altro mondo, si contorce su posizioni di tipo “riparativo” – che spesso rappresentano un alibi bello e buono – oppure su quelle di un pensiero che vede “nell’altro” uno certamente più bello, più nuovo e migliore del suo, perennemente in crisi (che rappresenta alla fine un altro modo per rimanere immobili!).

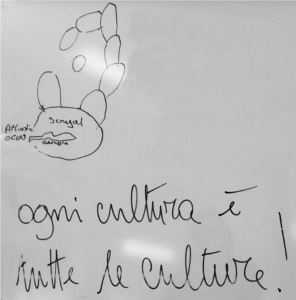

Il problema su cui bisogna riflettere è come rapportarsi con chi si ha di fronte! È facile andargli incontro: basta scendere il gradino da cui lo si vorrebbe osservare…!! Il viaggio ‘attraverso’ potrebbe allora rappresentare l’occasione per iniziare un percorso “oltre”, una meta viaggio insomma, durante il quale ci si può perdere per poi ritrovarsi su nuove modalità di aggregazione! Una mobilitazione dentro e fuori di sé, una preparazione a un nomadismo di pensiero/azione, necessario per bagnarsi in altro e nell’altro. Alla luce di ciò possiamo alla fine affermare che: 1) L’operatore transculturale è un operatore di confine; 2) La transcultura rappresenta una modalità, un versus, una direzione, un pensiero, un processo da costruire e non solo da “definire” inventandosi “nuove nicchie conoscitive”; 3) Il terzo millennio può diventare una possibilità/occasione perché confini e dogane non divengano ostacoli ai processi conoscitivi. Perché, infine, la cultura è le culture!

Il problema su cui bisogna riflettere è come rapportarsi con chi si ha di fronte! È facile andargli incontro: basta scendere il gradino da cui lo si vorrebbe osservare…!! Il viaggio ‘attraverso’ potrebbe allora rappresentare l’occasione per iniziare un percorso “oltre”, una meta viaggio insomma, durante il quale ci si può perdere per poi ritrovarsi su nuove modalità di aggregazione! Una mobilitazione dentro e fuori di sé, una preparazione a un nomadismo di pensiero/azione, necessario per bagnarsi in altro e nell’altro. Alla luce di ciò possiamo alla fine affermare che: 1) L’operatore transculturale è un operatore di confine; 2) La transcultura rappresenta una modalità, un versus, una direzione, un pensiero, un processo da costruire e non solo da “definire” inventandosi “nuove nicchie conoscitive”; 3) Il terzo millennio può diventare una possibilità/occasione perché confini e dogane non divengano ostacoli ai processi conoscitivi. Perché, infine, la cultura è le culture!

Dialoghi Mediterranei, n. 40, novembre 2019

Note

1] A. Ancora, Verso una cultura dell’incontro. Studi per una terapia transculturale, FrancoAngeli editore, Milano, 2017

[2] Non è sempre vera l’idea che un confine, una frontiera, corrisponda solo ad una linea che separi due differenti territori, perché talvolta, proprio dividendo, si possono creare “spazi ulteriori”. Il concetto di ulteriorità venne utilizzato dal matematico e prete ortodosso P. A. Florenskij (1892-1943) per indicare la “tensione verso qualcosa che resta al di là delle nostre capacità intellettive e di cui, ciononostante, si avverte la presenza” (in S. Tagliagambe, Epistemologia del confine Il Saggiatore, Milano, 1997: 266).

[3] Come ci ha insegnato il mai dimenticato maestro Bruno Callieri, Percorso di uno psichiatra, Eur, Roma, 1993.

[4] Samuels A., La psiche politica, Moretti e Vitale, Bergamo, 1999.

[5] Debbo questo termine al “pioniere” della psichiatria transculturale in Italia, Michele Risso, che supervisionò la mia tesi di laurea “Sulle contraddizioni dell’ospedale psichiatrico” (1973).

[6] Ancora A.. La contaminazione nella psicoterapia: un processo transculturale in Il contagio e i suoi simboli (a cura di G. Manetti), edizioni ETS, Pisa, 2004: 151-162.

[7] G. Bateson, Mente e natura, un’unità necessaria, Adelphi, Milano, 1984.

[8] Ancora A. Introduzione a G. Devereux, Saggi di etnopsicoanalisi complementarista, FrancoAngeli, Milano, 2014.

[9] V. Ancora A., cit. 2006: 188-189.

[10] Ancora A., Per una semiotica transculturale nella cultura dell’incontro, in Ancora A. Verso una cultura dell’incontro, Studi per una terapia transculturale, Franco Angeli, Milano, 2017: 74-104.

[11] Ancora A., I costruttori di trappole del vento, formazione pensiero, cura in psichiatria transculturale, Franco Angeli, Milano, 2006: 24-26.

[12] Con questo termine si vuole indicare più che una nuova categoria, un modo nuovo di posizionarsi di fronte ad altro e ad altri, senza rinchiudersi nei sicuri recinti del proprio ruolo o del proprio potere tecnico. Confini e frontiere sono costruzioni culturali che possono assumere significati molto diversi, poiché sono contemporaneamente l’affermazione e la negazione di sé e delle dicotomie e delle ambiguità che determinano (cfr. Ancora, 2007, cit.: 186).

[13] Isabelle Stengers, a questo proposito, afferma: «Le scienze non svelano verità universali, sono delle avventure e in quanto tali, per essere comprese ed apprezzate nel loro giusto valore, richiedono lo stesso tipo di spirito critico necessario in ogni altro dibattito di idee culturali sociali o politiche. Una delle questioni che si apre è cosa accade quando concetti scientifici conoscano una vita nomade, da una scienza ad un‘altra e se contribuiscano ad unificare il campo delle scienze (in Da una scienza all‘altra” – direzione e coordinamento di Isabelle Stengers, Hopefulmonster, Firenze, 1988: 8-11).

[14] A questo proposito non si può non stigmatizzare il proliferare di corsi, scuole e scuolette improvvisate che diventano spesso solo “certificatifici” lontani dal fornire “strumenti reali per persone reali” che colludono con i bisogni di operatori sempre più alla continua ricerca di “patentini” o di “continui svezzamenti formativi”! Pur tuttavia vanno segnalati esempi (pochi!) che vanno in direzione opposta!

Riferimenti bibliografici

Ancora A. (2003), “Sintomo e Transculturale”, in U. Telfner, L. Casadio (a cura di), Sistemica. Voci e percorsi nella complessità, Bollati Boringheri, Torino

Ancora A. (2011), “Postfazione” a M.R. Moro, I nostri bambini domani. Per una società multiculturale, FrancoAngeli, Milano

Ancora A. (2012), The Epistemologist and Magic: Ethno-Thoughts and Complexity, vol. 6, n. 1-2, Chaos and Complexity Letters, Nova Publishers, New York

Ancora A. (2015), “Les familles des migrants à Rome, la famille “productive”, in L’Information psychiatrique, n. 4, avril

Ancora A., Moro M.R. (2016), Consultation scientifique à le film Musique de chambre musicothérapeutique à l’Hopital Necker avec Josephine, Lazzarino et Morena Campani, Paris

Ancora A. (2017), Verso una cultura dell’incontro. Studi per una terapia transculturale, FrancoAngeli, Milano.

Ancora A. (2019), Prefazione a F.Rosenbaum Migrazioni di parole, FrancoAngeli,Milano.

Bateson G., Ruesch J. (1976), La matrice sociale della psichiatria, Il Mulino, Bologna

Callieri B., Maldonato M., Di Petta G. (1991), Lineamenti di psicopatologia fenomenologica, Guida, Napoli

Cecchin G., Lane W., Ray A. (1993), Irriverenza. Una strategia di sopravvivenza per i terapeuti, FrancoAngeli, Milano

Demangeat M. (2010), “Préface” à La consultation transculturelle de la famille:les frontières de la cure de A. Ancora, Editions l’Harmattan, Paris

De Martino E. (1977), La fine del mondo (a cura di C. Gallini), Einaudi, Torino

Leff J. (2010), Introduction to Family Transcultural Consultation: the Borders of Care of A Ancora Nova Science, New York

Merini A. (2008), Il bianco e il nero. Esperienze di etnopsichiatria nel servizio pubblico, Clueb, Bologna.

Risso M. (1971), Misère magie et psychotèrapie, in “Confinia Psichiatrica”, vol. 14, n. 2.

Selvini Palazzoli M. (1989), Sul fronte dell’organizzazione. Strategie e tattiche, Feltrinelli, Milano.

Telfener U., Ancora A. (2000), “La consulenza con i migranti”, in Psicobiettivo, n. 1, anno XX.

Voltaggio F. (1992), L’arte della guarigione nelle culture umane, Bollati Boringhieri, Torino.

Watzalawick P. (a cura di) (1988), La realtà inventata (edizione italiana a cura di A. Ancora, A. Fischetti), Feltrinelli, Milano

_________________________________________________________

Alfredo Ancora, psichiatra e psicoterapeuta, ha insegnato Psichiatria Transculturale presso le Università di Trieste e Siena. Ha coordinato L’Unità Transculturale del Dipartimento di Salute Mentale di Roma B (III A.T). È membro dell’International Society for Academic Research on Shamanism (ISARS) e coordinateur scientifique de l’Université Populaire “Ernesto De Martino-Diego Carpitella” di Paris.

______________________________________________________________