«Sembrava il rumore del tuono ma non c’erano nuvole. Sembravano le grandi piogge ma non cadeva acqua, cadeva sangue. I colpi non finivano mai. Sembravano pugni in faccia»[1]: con queste parole, nel penultimo capitolo di Quando le stelle caddero nel fiume (Edizioni Di Pagina, 2018), Paolo Comentale rievoca la memoria del massacro avvenuto a Debre Libanos, il più importante monastero d’Etiopia, sullo sfondo della guerra coloniale combattuta nel continente nero dall’Italia di Mussolini.

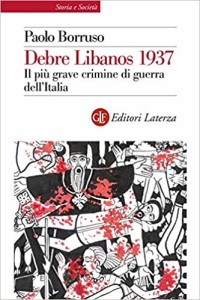

Siamo nel 1937, anno quindicesimo dell’era fascista: tra il 20 e il 29 maggio, nel cuore della Chiesa etiopica, si verificò quello che Paolo Borruso, nel suo recentissimo Debre Libanos 1937, edito a gennaio da Laterza, non esita a definire il più grave eccidio di cristiani mai avvenuto su suolo africano [2]. Non fu semplicemente una risposta all’attentato subito, il 19 febbraio, dal viceré Rodolfo Graziani: ad Addis Abeba, nel corso di una manifestazione pubblica, il governatore italiano era rimasto ferito dal lancio di alcune bombe a mano; la città era stata messa a ferro e a fuoco per tre giorni dai fascisti e i monaci del monastero di Debre Libanos, sito ad ottanta chilometri dalla capitale, erano stati accusati di correità nell’accaduto [3].

L’Etiopia, come lo stesso Borruso aveva osservato in un altro saggio apparso nei primi anni Duemila, rappresentava l’ultimo impero cristiano [4]. Un impero da scardinare per imporvi, non solo formalmente, il dominio italiano: il governo coloniale da un lato cercò l’alleanza dei musulmani, dall’altro scelse strategicamente di minare il solido legame tra il cristianesimo etiopico e il potere imperiale del Negus, che si ergeva a difensore della Chiesa in quell’area.

L’Etiopia, come lo stesso Borruso aveva osservato in un altro saggio apparso nei primi anni Duemila, rappresentava l’ultimo impero cristiano [4]. Un impero da scardinare per imporvi, non solo formalmente, il dominio italiano: il governo coloniale da un lato cercò l’alleanza dei musulmani, dall’altro scelse strategicamente di minare il solido legame tra il cristianesimo etiopico e il potere imperiale del Negus, che si ergeva a difensore della Chiesa in quell’area.

Haile Selassie si era molto speso per estendere la rete di relazioni internazionali dell’Etiopia, ottenendo nel 1923 l’ingresso nella Società delle Nazioni e dotando il Paese, nel 1931, della sua prima carta costituzionale [5]. La politica di modernizzazione da lui intrapresa, sia sul fronte interno che su quello estero, venne bruscamente arrestata dallo scoppio della guerra italo-etiopica nell’ottobre del 1935. A poco era valso l’appello alle popolazioni musulmane affinché facessero fronte all’aggressione straniera insieme ai cristiani in nome della comune identità africana.

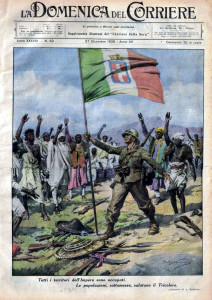

Il conflitto proseguì fino al maggio del 1936, quando il Duce dichiarò concluse le ostilità, proclamando l’impero coloniale: si trattò di una «fulminea campagna militare» che, in soli sette mesi, allontanò gli spettri della disfatta di Adua, come rimarcava «la ferrea propaganda del Regime»[6] Ma alla vittoria sul campo non fece seguito una reale pacificazione, con gli italiani che attuarono severe misure repressive nell’intento di piegare definitivamente la Chiesa copta e la classe dirigente etiopica [7].

Si inserisce in questo quadro l’azione condotta dalle truppe comandate dal generale Pietro Maletti, incaricato da Graziani della repressione armata nella regione dello Scioa occidentale, che portò all’uccisione di oltre duemila persone: non solo monaci, diaconi, sacerdoti; anche fedeli e studenti in gran numero [8].

Nel romanzo di Comentale, la missione che sfociò nella carneficina di Debre Libanos è ripercorsa dal maresciallo marconista Paolo M., classe 1908, matricola 73778, giunto da appena un giorno oltremare, nella capitale dell’Impero fascista, Addis Abeba (‘Nuovo Fiore’), la cui leggenda di fondazione «narrava dell’eterno amore dell’imperatore Menelik per la bellissima ma spietata regina Taitù», considerata l’«artefice del disastro militare italiano di Adua», che il Duce aveva ben vendicato [9].

Stavolta i militi non muovevano alla volta di «un povero villaggio, un ammasso di tukul di paglia e fango», ma verso «le mura antiche di un monastero» [10]. Comentale accompagna il lettore lungo questo tragitto, spingendolo a visualizzare l’azione, a mettersi in qualche modo anche lui in colonna prendendo parte alla spedizione: «Nella luce improvvisa del sole meridiano che sale e fa tremare le capanne e le case, partirono con il rumore dei camion che rombavano. A destra e a sinistra della strada piccole baracche di legno e di lamiera coloratissime di frutta tropicale e stoffe. Asinelli bianchi carichi fino all’inverosimile di tronchi di eucalipto. Aveva piovuto anche quella notte e la pista era disseminata di pozzanghere scure che sembravano nascere in continuazione da quella antica terra rossa. Terra fatta di argilla grassa, densa, che assorbe l’acqua solo in minima parte. Partirono e gli ascari nella cabina telata del camion erano euforici e agitati. Il graduato che li comandava era preoccupato»[11]. Il racconto si carica delle cromie del rosso e del nero, presagio di sangue, presagio di morte.

Interrogato da un superiore sulla scomparsa del tenente Mainelli, il marconista si sforza di ricostruire cosa era accaduto nel corso della missione. La partenza la «ricordava come in un sogno doloroso e scomposto, un incubo che non riesci a ricordare se non a pezzi e a bocconi»[12]. La sua memoria è offuscata, l’ultima cosa che desidera al mondo è ritornare in quei luoghi maledetti, a rivedere quelle scene raccapriccianti che in tutti i modi ha cercato di rimuovere. Ma a un certo punto le parole iniziano a sgorgare senza paura: «Sembrava che inseguissimo qualcosa o qualcosa inseguiva noi. Correvamo, correvamo, correvamo. Ad un tratto di colpo ci fermammo. Non ricordo perché. Il tenente accanto a me, nella cabina di guida, scriveva, osservava e disegnava» [13].

Interrogato da un superiore sulla scomparsa del tenente Mainelli, il marconista si sforza di ricostruire cosa era accaduto nel corso della missione. La partenza la «ricordava come in un sogno doloroso e scomposto, un incubo che non riesci a ricordare se non a pezzi e a bocconi»[12]. La sua memoria è offuscata, l’ultima cosa che desidera al mondo è ritornare in quei luoghi maledetti, a rivedere quelle scene raccapriccianti che in tutti i modi ha cercato di rimuovere. Ma a un certo punto le parole iniziano a sgorgare senza paura: «Sembrava che inseguissimo qualcosa o qualcosa inseguiva noi. Correvamo, correvamo, correvamo. Ad un tratto di colpo ci fermammo. Non ricordo perché. Il tenente accanto a me, nella cabina di guida, scriveva, osservava e disegnava» [13].

Mainelli tratteggiava il paesaggio, la strada, le chiese a tetto conico, i villaggi, le capanne. Disegni accurati, belli come le pitture murali del monastero, che di lì a poco avrebbero fatto da sfondo alla spietata esecuzione: «Servirono. I moschetti e le mitragliatrici. Servirono tutti, sia gli uni che le altre. Le vittime predestinate non erano banditi, non erano contadini curvi al lavoro dei campi con aratri di legno antichi di mille anni. Erano monaci. Monaci del convento più antico d’Etiopia […]» [14]. Finalmente il ricordo s’era fatto nitido, l’azione persino semplice da riferire nella sua linearità: «Una lunga corsa sull’altipiano, una tortuosa pista rossa, una breve sosta in un campo di grano prima, un enorme campo di sangue dopo, una volta giunti a destinazione. Una strage di monaci indifesi»[15]. Lui, inviato oltremare, nell’Africa italiana, da appena ventiquattro ore, «aveva partecipato, aveva visto e aveva avuto l’ordine perentorio di telegrafare in chiaro due parole: liquidazione totale»[16].

Quanto avvenuto a Debre Libanos non fu semplice frutto dell’esaltazione collettiva per la conquista coloniale, ma espressione del più bieco disprezzo nei confronti dei cristiani etiopici. Il massacro fu preceduto da una propaganda oltraggiosa: i soldati italiani erano stati del tutto fascistizzati, perché fossero in grado, quasi da automi, di condurre azioni militari oltre i comuni principi del diritto bellico contro un nemico demonizzato. Il dileggio serpeggiante negli ambienti fascisti ed ecclesiastici si tradusse in impietosi giudizi sulla fama di eretici e scismatici delle vittime [17]. Comentale coglie perfettamente la contraddizione in termini fra la propaganda diffusa dalla grande Italia, fascista e cattolica, e l’odio per popolazioni che pure si professavano cristiane ormai da secoli: «Dipinti come i nostri. Madonne con bambino, angeli, santi, draghi colpiti al cuore. Chidane Meret, la Madonna della buona promessa» riferisce il marconista a proposito delle opere sacre cha ha avuto modo di ammirare a Debre Libanos. E, significativamente, aggiunge: «Erano pitture mirabili, diverse forse da quelle che abbiamo noi nelle nostre chiese, di quelle che abbiamo visto tante volte sui libri, che abbiamo studiato a scuola, che abbiamo visto con i nostri occhi, nelle nostre chiese. Ma chi siamo noi per dire che sono diverse?»[18]. La domanda si leva dalle pagine di Quando le stelle caddero nel fiume, rimanendo questione aperta; provocatoriamente ambendo a scuotere le menti e le coscienze dei lettori di oggi, perché diffidino da certe coeve impostazioni di pensiero che tanto sanno di fascismo di ritorno.

Quanto avvenuto a Debre Libanos non fu semplice frutto dell’esaltazione collettiva per la conquista coloniale, ma espressione del più bieco disprezzo nei confronti dei cristiani etiopici. Il massacro fu preceduto da una propaganda oltraggiosa: i soldati italiani erano stati del tutto fascistizzati, perché fossero in grado, quasi da automi, di condurre azioni militari oltre i comuni principi del diritto bellico contro un nemico demonizzato. Il dileggio serpeggiante negli ambienti fascisti ed ecclesiastici si tradusse in impietosi giudizi sulla fama di eretici e scismatici delle vittime [17]. Comentale coglie perfettamente la contraddizione in termini fra la propaganda diffusa dalla grande Italia, fascista e cattolica, e l’odio per popolazioni che pure si professavano cristiane ormai da secoli: «Dipinti come i nostri. Madonne con bambino, angeli, santi, draghi colpiti al cuore. Chidane Meret, la Madonna della buona promessa» riferisce il marconista a proposito delle opere sacre cha ha avuto modo di ammirare a Debre Libanos. E, significativamente, aggiunge: «Erano pitture mirabili, diverse forse da quelle che abbiamo noi nelle nostre chiese, di quelle che abbiamo visto tante volte sui libri, che abbiamo studiato a scuola, che abbiamo visto con i nostri occhi, nelle nostre chiese. Ma chi siamo noi per dire che sono diverse?»[18]. La domanda si leva dalle pagine di Quando le stelle caddero nel fiume, rimanendo questione aperta; provocatoriamente ambendo a scuotere le menti e le coscienze dei lettori di oggi, perché diffidino da certe coeve impostazioni di pensiero che tanto sanno di fascismo di ritorno.

Se è vero che molte delle vittime di Debre Libanos intrattennero rapporti con la resistenza etiopica, strenuamente difendendo gli interessi nazionali, con altrettanta schiettezza va riconosciuto che l’obiettivo della sottomissione fu dai fascisti ampiamente travalicato, imponendosi con crescente veemenza un disegno politico marcatamente orientato in senso razzista. Si assistette così alla deportazione di centinaia di sopravvissuti in campi di concentramento o in località italiane, mentre la Chiesa etiopica subiva indiscriminate razzie di beni e veniva sottoposta ad un graduale asservimento al regime coloniale [19].

Come e perché si arrivò ad esercitare tanta ferocia? A Mussolini, che in un primo momento aveva appoggiato la strategia del maresciallo Graziani, non sfuggì che essa aveva oltremodo inasprito gli animi degli etiopi, spingendoli su posizioni di resistenza a oltranza; decise pertanto di imprimere una svolta alla politica del governo coloniale, con la nomina a viceré del duca Amedeo d’Aosta, che si fece promotore di una linea di conciliazione con la Chiesa copta e di rivalutazione delle strutture sociali locali [20].

I responsabili di quell’ecatombe non furono mai processati. Ma la verità su Debre Libanos, a lungo rimasta insabbiata, ugualmente è riemersa con forza a distanza di oltre ottant’anni [21]. Paolo Comentale, rovistando con piglio da storico tra le pagine di un massacro evidentemente pianificato, ci consegna un romanzo di forte denuncia, inducendoci a tener viva l’attenzione sull’epoca imperialista e, più in generale, sulle disumane derive delle dittature primo-novecentesche: il suo Quando le stelle caddero nel fiume è libro toccante, che si legge tutto d’un fiato, avendo la forza di comunicare un senso di repulsione per i crimini di guerra commessi dai nostri connazionali; un ribrezzo difficile da scrollarsi di dosso anche quando, giunti all’ultima pagina, si chiude il libro.

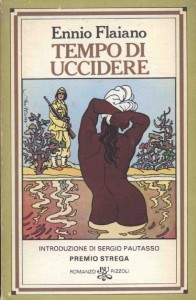

I conti con le ombre del passato sono difficili da pagare: un po’ com’era accaduto al protagonista del romanzo Tempo di uccidere di Ennio Flaiano [22], opera facente parte di una ristretta rosa di prove narrative italiane sul periodo coloniale, nell’ultimo decennio arricchitasi grazie alla pubblicazione, per i tipi di Sellerio, di due romanzi storici interessanti sotto diversi profili: Il nipote del Negus di Andrea Camilleri [23] e I fantasmi dell’Impero, scritto da Marco Consentino, Domenico Dodaro e Luigi Panella [24]. Evidentemente, lo stereotipo degli italiani brava gente [25] ha a lungo contribuito a sfumare i contorni delle vicende legate a quel particolare momento, sicché non sempre sono state riconosciute le efferatezze degli occupanti, anzi si è preferita la rimozione della memoria alla sua accurata ricostruzione.

I conti con le ombre del passato sono difficili da pagare: un po’ com’era accaduto al protagonista del romanzo Tempo di uccidere di Ennio Flaiano [22], opera facente parte di una ristretta rosa di prove narrative italiane sul periodo coloniale, nell’ultimo decennio arricchitasi grazie alla pubblicazione, per i tipi di Sellerio, di due romanzi storici interessanti sotto diversi profili: Il nipote del Negus di Andrea Camilleri [23] e I fantasmi dell’Impero, scritto da Marco Consentino, Domenico Dodaro e Luigi Panella [24]. Evidentemente, lo stereotipo degli italiani brava gente [25] ha a lungo contribuito a sfumare i contorni delle vicende legate a quel particolare momento, sicché non sempre sono state riconosciute le efferatezze degli occupanti, anzi si è preferita la rimozione della memoria alla sua accurata ricostruzione.

Dopo aver partecipato con il grado di sottotenente alla guerra d’Etiopia, Flaiano condensò nelle pagine di quella che resta la sua opera di maggior successo, pubblicata nell’aprile del 1947 per Longanesi e premiata con lo Strega, la sua personale esperienza nella regione nord-orientale del continente africano [26]. Optando per una narrazione in prima persona, affidata alla voce di un ufficiale del Regio Esercito, lo scrittore nativo di Pescara aveva restituito l’immagine di un’Etiopia dai connotati fantasiosi, addirittura grotteschi. Dopo aver accidentalmente ucciso una donna indigena con cui aveva avuto un rapporto intimo e avendo scoperto che il turbante da lei indossato era il possibile segno di distinzione dei malati di lebbra, il tenente protagonista, tormentato dalla paura di essere denunciato per il delitto, aveva preso a vagare all’interno di uno scenario indecifrabile e allucinato, nell’assoluta convergenza di assurdo storico ed esistenziale. Nessuno lo aveva né lo avrebbe denunciato: i conti avrebbe dovuto farli soltanto con la sua coscienza. Il male che lo affliggeva non era semplicemente legato al timore di una tardiva manifestazione della lebbra che imperversava in quell’Africa di cartapesta. Discendeva semmai da un graduale quanto logorante processo di presa di coscienza: era «un male più sottile e invincibile ancora, quello che ci procuriamo quando l’esperienza ci porta cioè a scoprire quello che noi siamo veramente» [27].

Dopo aver partecipato con il grado di sottotenente alla guerra d’Etiopia, Flaiano condensò nelle pagine di quella che resta la sua opera di maggior successo, pubblicata nell’aprile del 1947 per Longanesi e premiata con lo Strega, la sua personale esperienza nella regione nord-orientale del continente africano [26]. Optando per una narrazione in prima persona, affidata alla voce di un ufficiale del Regio Esercito, lo scrittore nativo di Pescara aveva restituito l’immagine di un’Etiopia dai connotati fantasiosi, addirittura grotteschi. Dopo aver accidentalmente ucciso una donna indigena con cui aveva avuto un rapporto intimo e avendo scoperto che il turbante da lei indossato era il possibile segno di distinzione dei malati di lebbra, il tenente protagonista, tormentato dalla paura di essere denunciato per il delitto, aveva preso a vagare all’interno di uno scenario indecifrabile e allucinato, nell’assoluta convergenza di assurdo storico ed esistenziale. Nessuno lo aveva né lo avrebbe denunciato: i conti avrebbe dovuto farli soltanto con la sua coscienza. Il male che lo affliggeva non era semplicemente legato al timore di una tardiva manifestazione della lebbra che imperversava in quell’Africa di cartapesta. Discendeva semmai da un graduale quanto logorante processo di presa di coscienza: era «un male più sottile e invincibile ancora, quello che ci procuriamo quando l’esperienza ci porta cioè a scoprire quello che noi siamo veramente» [27].

Se quello di Flaiano appare ancora oggi romanzo di stringente attualità, altrettanto può e deve dirsi del lavoro di Paolo Comentale. Che sceglie come protagonista del suo romanzo un brillante studente di farmacia, figlio d’arte, che si sta formando per curare le malattie e altro sogno non coltiva se non quello di completare gli studi per lavorare nella bottega di famiglia al centro del paese natio. Ma «la guerra in persona era venuta a bussare alla sua porta» [28] e, di punto in bianco, s’era ritrovato catapultato in una realtà a lui completamente estranea e completamente diversa da come gli era stata sin lì raccontata. Durante l’interrogatorio al quale è sottoposto dopo Debre Libanos, nella sua mente si affastellano i proclami e le menzogne del Regime [29]. Strepiti dittatoriali che si alternano alle soavi note d’amore di Parlami d’amore Mariù [30]. Parole che ormai riconosce come vuote, stridenti con la disumana realtà che in Africa ha potuto sperimentare sulla sua pelle.

Se quello di Flaiano appare ancora oggi romanzo di stringente attualità, altrettanto può e deve dirsi del lavoro di Paolo Comentale. Che sceglie come protagonista del suo romanzo un brillante studente di farmacia, figlio d’arte, che si sta formando per curare le malattie e altro sogno non coltiva se non quello di completare gli studi per lavorare nella bottega di famiglia al centro del paese natio. Ma «la guerra in persona era venuta a bussare alla sua porta» [28] e, di punto in bianco, s’era ritrovato catapultato in una realtà a lui completamente estranea e completamente diversa da come gli era stata sin lì raccontata. Durante l’interrogatorio al quale è sottoposto dopo Debre Libanos, nella sua mente si affastellano i proclami e le menzogne del Regime [29]. Strepiti dittatoriali che si alternano alle soavi note d’amore di Parlami d’amore Mariù [30]. Parole che ormai riconosce come vuote, stridenti con la disumana realtà che in Africa ha potuto sperimentare sulla sua pelle.

Col pensiero vola lontano dal posto in cui è fisicamente costretto, lontano da un interrogatorio vessatorio, lontano dal «feroce, bollente, buffone in camicia nera» al cui cospetto si trova. Col pensiero ritorna agli affetti più cari: il padre, la madre, lo zio che – all’arrivo della cartolina precetto per l’Africa Orientale – lo aveva avvisato: «Se andrai sull’altopiano non troverai la malaria! La malaria non colpisce a grandi altezze perché le zanzare non vivono così in alto». Per poi soggiungere sibillino: «Avete già avuto lo stigma in famiglia, uno basta, speriamo»[31].

Sul momento non aveva compreso, ma poi una stretta di mano ad una donna africana col capo fasciato, appena fuori dal monastero di Debre Libanos, aveva reso chiara ogni cosa. Quello stigma, che non si doveva neanche pronunciare, tale era il dolore che suscitava, era la lebbra, il morbo che aveva colpito sua madre, il male temuto dal tenente protagonista del romanzo di Flaiano: «Forse non è mai esistita una città-foresta sul tetto del mondo, una stazione radio, una ferrovia bianca, un porto pieno di navi grandi come chiese, un monastero, un campo di spighe tonante di dolore, una città santa, un fiume limaccioso, un secchio nel lagno. Forse le rose tagliate ricrescono, ma le gocce di sangue quando cadono non si rialzano più. A sua madre era toccata una malattia spaventosa, a lui una ancora peggiore» [32].

Il giovane, che riconosce il valore della memoria ed è avvezzo a irrobustirla recitando la tavola periodica degli elementi chimici e le dieci bolge dell’Inferno dantesco, non può fare a meno di chiedersi (e domandare così al lettore) quale sia il posto per l’uomo in guerra: «Forse non c’è, non esiste» dice fra sé e sé; o almeno è quanto vorrebbe credere [33]. Perché la guerra è illogica, un morbo da debellare essa stessa. Come la dittatura, la conquista dell’altro, la privazione delle libertà fondamentali, la repressione armata. Come ogni forma di discriminazione e razzismo. Come le menzogne del potere, artifici e imposture di sciasciana memoria, che subdolamente – alla stregua di un pericolosissimo morbo – si insinuano nel corpo sociale, rendendo più facilmente manipolabili le menti e le coscienze dei suoi membri. La propaganda dell’odio può trasformare le società, imbarbarirle, disumanizzarle, legittimando ogni condotta.

Il giovane, che riconosce il valore della memoria ed è avvezzo a irrobustirla recitando la tavola periodica degli elementi chimici e le dieci bolge dell’Inferno dantesco, non può fare a meno di chiedersi (e domandare così al lettore) quale sia il posto per l’uomo in guerra: «Forse non c’è, non esiste» dice fra sé e sé; o almeno è quanto vorrebbe credere [33]. Perché la guerra è illogica, un morbo da debellare essa stessa. Come la dittatura, la conquista dell’altro, la privazione delle libertà fondamentali, la repressione armata. Come ogni forma di discriminazione e razzismo. Come le menzogne del potere, artifici e imposture di sciasciana memoria, che subdolamente – alla stregua di un pericolosissimo morbo – si insinuano nel corpo sociale, rendendo più facilmente manipolabili le menti e le coscienze dei suoi membri. La propaganda dell’odio può trasformare le società, imbarbarirle, disumanizzarle, legittimando ogni condotta.

Riappropriazione della memoria e ricostruzione della verità sono, in ultimo, i due poli che orientano l’ordito, tra storico e romanzesco, di Quando le stelle caddero nel fiume. Evocativa, lucida, commovente la scrittura di Comentale, che mostra di possedere grande abilità nel maneggiare materiali scomodi, passando in rassegna le contraddizioni di una stagione di profonda intolleranza e ferocia, qual è stata quella colonialista, e contribuendo alla conoscenza di coni d’ombra della storia della nostra Italia, pagine certo dolorose e poco edificanti, ma che esigono di essere esaminate in tutte le loro implicazioni. Una prova, la sua, che ci induce ad esprimere un auspicio fremente: che la letteratura dei nostri anni possa riconquistare la sua funzione civile, agendo da costante sprone per ridestare coscienze sempre più facili ad assopirsi.

Dialoghi Mediterranei, n. 42, marzo 2020

Note

[1] P. Comentale, Quando le stelle caddero nel fiume, Bari, Edizioni di Pagina, 2018: 113.

[2] Cfr. P. Borruso, Debre Libanos 1937. Il più grave crimine di guerra dell’Italia, prefazione di A. Riccardi, Roma-Bari, Laterza, 2020.

[3] Cfr. I. Campbell, The Addis Ababa Massacre: Italy’s National Shame, London, Hurst, 2017; trad. it. Il massacro di Addis Abeba. Una vergogna italiana, Milano, Rizzoli, 2018.

[4] Cfr. P. Borruso, L’ultimo impero cristiano. Politica e religione nell’Etiopia contemporanea (1916-1974), Milano, Guerini e Associati, 2002.

[5] Cfr. R. Pankhurst, The Ehiopians: A History, Oxford, Blackwell, 1998, pp. 195-218; trad. it. Etiopi. Una storia, Trieste, Beit, 2003: 225-229.

[6] P. Comentale, Quando le stelle caddero nel fiume, cit.: 30.

[7] Sulla vicenda un quadro sintetico ma esauriente è fornito da G. Rochat, Le guerre italiane 1935-1943. Dall’impero d’Etiopia alla disfatta, Torino, Einaudi, 2005; poi 2008. Si cita qui dall’edizione speciale pubblicata su licenza Einaudi, con introduzione di N. Labanca, Milano, «Corriere della Sera», 2019: 79-100.

[8] Solo a partire dagli anni Settanta prese avvio un’indagine sui crimini legati alla stagione del colonialismo italiano. In quel contesto, venne per la prima volta alla luce l’eccidio di Debre Libanos sulla base dei carteggi di Graziani con Maletti, Lessona e Mussolini. Cfr., a riguardo, G. Rochat, L’attentato a Graziani e la repressione italiana in Etiopia nel 1936-37, in «Italia contemporanea», 118 (1975): 3-38; A. Mockler, Il mito dell’impero. Storia delle guerre italiane in Abissinia e in Etiopia, Milano, Rizzoli, 1977: 228; C. Marongiu Bonaiuti, Politica e religioni nel colonialismo italiano (1882-1941), Milano, Giuffrè, 1982: 303-314; A. Sbacchi, Patrioti, martiri, eroi e banditi: appunti sull’opposizione etiopica alla dominazione italiana (1935-1940), in «Storia contemporanea», 4-5 (1982): 821-875; R. Pankhurst, Come il popolo etiopico resistette all’occupazione e alla repressione dell’Italia fascista, in Aa.Vv., Le guerre coloniali del fascismo, a cura di A. Del Boca, Roma-Bari, Laterza, 1991: 256-287; A. Del Boca, Gli italiani in Africa Orientale, 3. La caduta dell’Impero, Milano, Mondadori, 1996: 88-106; N. Labanca, Oltremare. Storia dell’espansione coloniale italiana, Bologna, Il Mulino, 200: 199-202 e 415-419; M. Dominioni, Lo sfascio dell’impero. Gli italiani in Etiopia 1936-1941, Roma-Bari, Laterza, 2008: 177-183.

[9] P. Comentale, Quando le stelle caddero nel fiume, cit.: 31.

[10] Ivi: 54.

[11] Ivi: 54-55.

[12] Ivi: 24.

[13] Ivi: 55-56.

[14] Ivi: 58.

[15] Ivi: 58-59.

[16] Ivi: 59.

[17] Cfr. F. Fanon, Ecrits sur l’aliénation et la liberté, Paris, La Decouverte, 2015; trad. it. I dannati della terra, Torino, Einaudi, 1976.

[18] P. Comentale, Quando le stelle caddero nel fiume, cit.: 63.

[19] Cfr. P. Borruso, Sopravvissuti, in Debre Libanos 1937, cit.: 138-181.

[20] Cfr. G. Rochat, Le guerre italiane 1935-1943, cit.: 91-92.

[21] Prima di Comentale, nell’approssimarsi dell’ottantesima ricorrenza, la vicenda è stata ripresa su quotidiani e settimanali italiani da A. Tornielli, Sterminate quei monaci. Firmato: il viceré Graziani, «La Stampa», 18 maggio 2016; A. Riccardi, Il più grande massacro di cristiani in Africa… per mano italiana nel 1937, «Sette», 14 ottobre 2016; G.A. Stella, E Graziani massacrò i monaci etiopi, «Corriere della Sera», 17 febbraio 2017; A. Riccardi, Ricordare con gesti concreti il massacro dei monaci etiopi, «Corriere della Sera», 6 marzo 2017; A. Beltrami, Etiopia. Debre Libanos, gli 80 anni di un eccidio senza pace, «Avvenire», 12 maggio 2017.

[22] Cfr. E. Flaiano, Tempo di uccidere, Milano, Longanesi, 1947; poi, con introduzione di S. Pautasso, Milano, Rizzoli, 1980; con prefazione di M. Bellonci, Torino, UTET, 2006; con introduzione di A. Longoni, Milano, Rizzoli, 2008.

[23] A. Camilleri, Il nipote del Negus, Palermo, Sellerio, 2010. Il romanzo di Camilleri, di taglio storico e impianto epistolare, prende spunto – come avviene per molte delle storie dell’indimenticato ‘Maestro’ empedoclino – da un fatto realmente accaduto. Prima della guerra d’Etiopia, infatti, la Regia Scuola Mineraria di Caltanissetta era stata frequentata, tra il 1929 e il 1932, da uno studente d’eccezione, invero con risultati tutt’altro che brillanti: si trattava del principe di sangue reale Brhané Sillassié, nipote del Negus Haile Selassie I. La singolare vicenda del giovane in Sicilia è raccontata all’interno del libro di M. Curcuruto, I signori dello zolfo. Personaggi, vicende, aneddoti della borghesia mineraria siciliana fra Ottocento e Novecento (Caltanissetta, Lussografica, 2001); e, in breve, nell’articolo di W. Guttadauria, Così il principe abissino viveva tra lusso e amanti mentre studiava in città, «La Sicilia», 21 febbraio 2010. Nella finzione orchestrata da Camilleri, secondo uno schema già collaudato in opere precedenti, come La concessione del telefono (Palermo, Sellerio, 1998) e La scomparsa di Patò (Milano, Mondadori, 2000), trova spazio – risultando funzionale allo sviluppo dell’intreccio – un apparato di documenti inventati di sana pianta (lettere ufficiali, epistole confidenziali, articoli di giornale), inseriti nel libro ricalcando l’aspetto tipografico che avrebbero avuto all’epoca. Con la consueta pungente ironia, don Nené si prende gioco del Fascismo. Il governo di allora, con la sua complessa macchina burocratica, si adopera convulsamente acciocché al diciannovenne principe, che ama condurre un’esistenza agiata e dissoluta, venga riservata una munifica accoglienza. Cotanta prodigalità non è ovviamente disinteressata: l’Italia ha in atto un contenzioso con l’Etiopia per i confini con la Somalia. Così, il Duce in persona orchestra un piano volto a magnificare le virtù fasciste presso il Negus: in cambio del regale trattamento riservatogli (con più che laute sovvenzioni), il giovane Brhané – che frattanto in Sicilia se la spassa senza badare a spese, al punto da indebitarsi persino con il bordello del quale è assiduo frequentatore – dovrebbe inviare una lettera allo zio imperatore, ovviamente esaltando il regime. La sua scarsa motivazione a scriverla suscita non poche apprensioni tra le alte sfere, con funzionari e governanti impegnati in un farsesco balletto istituzionale a suon di missive per salvare il posto. Fuor di narrazione e per quel che più da vicino ci riguarda, pare che rientrato in patria, quando l’Etiopia era ormai occupata dagli italiani, il gran dissipatore Brhané si sia ritrovato invischiato nell’attentato del 19 febbraio 1937 al maresciallo Rodolfo Graziani, finendo in carcere.

[24] M. Consentino – D. Dodaro – L. Panella, I fantasmi dell’Impero, Palermo, Sellerio, 2017. La combinazione di testi diversissimi, tessere con cui esperire il patto narrativo assolvendo alla necessità di fornire al lettore l’appiglio delle fonti all’interno di una narrazione di ambientazione storica, costituisce l’impalcatura attorno a cui si dipana anche questo originale romanzo, frutto di un lavoro a sei mani condotto da Consentino (funzionario parlamentare) e Dodaro e Panella (di professione avvocati), che ambiscono a restituire una descrizione esatta, documentalmente fondata, di una realtà di fatto ignota, sia per la distanza geografica e temporale che per i ripetuti tentativi di occultamento. Muovendosi tra storia e finzione, attraverso una polifonia di mezzi comunicativi (dalle lettere ai telegrammi, dal rapporto militare all’informativa dei servizi, dai verbali di dialoghi agli interrogatori), gli autori rivangano tra le funeste pagine del progetto mussoliniano di costruzione dell’Impero. Il lettore è chiamato a seguire l’inchiesta di Vincenzo Bernardi, integerrimo magistrato militare che indaga sulle operazioni condotte da un ufficiale, tale Corvo, che agisce da criminale di guerra. Anche qui viene rispolverato l’attentato al viceré d’Etiopia Rodolfo Graziani, cui seguì la violentissima repressione italiana, una rappresaglia contraddistinta da eccessi, bassezze, meschinità: un’agghiacciante sequenza di orrori commessi lontano da occhi indiscreti, nelle province più lontane. Muovendosi a caccia della verità di villaggio in villaggio, nella strenua volontà di accertare le responsabilità dei colpevoli, il magistrato viene così a contatto con il cuore di tenebra del colonialismo italiano, quel volto feroce sagacemente adombrato dietro la propaganda di Regime.

[25] Cfr. A. Del Boca, Italiani, brava gente? Un mito duro a morire (2004), Vicenza, Neri Pozza, 2008; F.M.A. Melato, Crimini di guerra. Italiani brava gente?, Perugia, Era Nuova, 2013.

[26] Il romanzo nasce dal resoconto autobiografico riportato da Flaiano nel diario compilato tra il novembre 1935 e l’aprile 1936. L’esperienza della guerra risultò determinante per condurre l’autore su posizioni di deciso antifascismo. Cfr. E. Flaiano, Aethiopia. Appunti per una canzonetta, in Id., Opere scelte, a cura di A. Longoni, Milano, Adelphi, 2010.

[27] E. Flaiano, Soltanto le parole. Lettere di e a Ennio Flaiano (1933-1972), a cura di A. Longoni e D. Rüesch, Milano, Bompiani, 1995: 29-30.

[28] P. Comentale, Quando le stelle caddero nel fiume, cit.: 20.

[29] Ivi, pp. 78-81: «Dopo sette secoli l’Impero è tornato sui colli fatali di Roma»; «Annuncio al popolo italiano e al mondo che la guerra è finita»; «Annuncio al popolo italiano e al mondo che la pace è ristabilita»; «Una pace romana perché fondata sul diritto e sulla giustizia».

[30] Parlami d’amore Mariù risale al 1932: il testo della canzone fu scritto da Ennio Neri e Cesare Andrea Bixio e affidato alla voce di Vittorio De Sica, che lo interpretò nel film Gli uomini, che mascalzoni…

[31] Ivi: 82.

[32] Ivi: 111.

[33] Ivi: 75.

______________________________________________________________

Rosario M. Atria, dopo la laurea magistrale con lode in Letteratura all’Università “La Sapienza” di Roma, ha conseguito il dottorato di ricerca in Italianistica presso l’Università di Palermo. Dal 2014 è, presso lo stesso ateneo, cultore di Letteratura italiana. Autore di studi sulla poesia italiana del Due-Trecento, sulla narrativa storico-popolare dell’Ottocento, sulla lirica leopardiana, sulla narrativa del secondo Novecento e del Duemila, si interessa anche di storia e letteratura archeologica della Sicilia e di questioni mediterranee. Dal 2017 è Presidente della Società Dante Alighieri di Castelvetrano e promotore di attività culturali. Ha redatto diverse voci per il Dizionario enciclopedico dei pensatori e dei teologi di Sicilia. Dalle origini al sec. XVIII, edito nel 2018 in dodici volumi, a cura di F. Armetta, per i tipi dell’editore Sciascia. Tra il 2018 e il 2020 ha curato, insieme a I.T. Ginevra, per la collana “Gli Introvabili” de I Buoni Cugini Editori, la pubblicazione di alcuni romanzi storici. Dal 2019 è direttore per Lithos, insieme a G.L. Bonanno e F.S. Calcara, ed editor-in-chief di «Tρισκελής. Collana mediterranea di storia, letteratura e varia umanistica», progetto editoriale che ha contribuito a fondare. Per la stessa collana, ha curato i primi due volumi della sezione “Studi”: Odissea di un reperto singolare. L’Efebo di Selinunte e Storie e controstorie di Sicilia.

_______________________________________________________________