di Nino Giaramidaro

In coda davanti al panificio, davanti alla banca, davanti alle poste. Ben allineati o in ordine sparso innanzi all’uscio di tanti altri negozi e botteghe: con la mascherina – molte sottonaso – e alcuni con guantini ma anche con guantoni. Uno sfavillio di colori spesso impazienti, interpreti di figurazioni le più inimmaginabili eccetto le strette veroniche da matador.

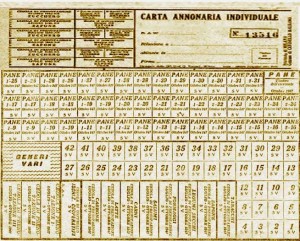

Prove dei nervi in tempi esanimi, che non hanno più tracce nella memoria. Il razionamento con le tessere: il pane di tessera che chissà con che cosa veniva confezionato. Una candela a persona, 30 grammi di pasta pro capite, “tri unzi” d’olio, cioè tre once, 200 grammi circa. Levatacce prima dell’alba per prendere un buon posto nella fila, spesso invano perché le derrate finivano. Ricordi a saltare, in pieno ’46 avevo cinque anni da compiere e le “tessere della fame” circolavano ancora.

C’era un ironico ritornello che forse ricordo “de relato”: “Siamo morti dalla fame nonostante gli aiuti dell’Unrra” (United Nations Relief and Rehabilitation Administration). «Si salutava bongiornu / e si manciava tri voti ‘o jornu / ora si saluta a romana / e si mancia menza vota a’ simana». Era l’eco del poeta di strada palermitano Peppe Schiera, così come «Viva ‘u Duci / e a sira manca a luci. / Di jornu manca u pani / e a notti arrivanu l’arioplani».

Ma l’ironia postbellica volteggiava con qualche venatura vendicativa in tante altre arguzie popolari: “Ma chi si’ di l’umpa” (Unpa, Unione nazionale protezione antiaerea) per definire un intronato, lento di riflessi, posapiano di pensiero.

Quale affinità può intercorrere fra questi trucioli di ricordi e i nostri mesti giorni di virus sterminatore? Non lo so, ma sono contento per avere riconosciuto le banconote Amgot su un annuario di filatelia. C’erano pure i tagli rettangolari, formato dollaro, ma io ricordo soltanto quelli quadrati: una, due, cinque e 10 lire. Con un discreto lavoro di disegno una lira poteva diventare – e non di rado diventava – 10 lire: bastava il prodigio di uno zero ben fatto. E scommettere sull’innocenza delle bottegucce con gli anzianotti che riconoscevano il profilo dei re sulle monete e dovevano sopportare quell’Issued in Italy che sapeva di olio di ricino, figuratevi l’One Thousand delle mille lire.

In questa mia ripatita “zona rossa” il flanellare pomeridiano si popola di impegnativi progetti – leggere, fotografare, riparare guasti domestici, telefonare – subito sconfitti dall’infiltrarsi fra le ore di richiami sorprendenti, passato remoto che tenta di infiltrarsi nel presente, fievoli sentiti dire: tutta roba priva di origine e identificazione. Un esausto radio fante mi racconta ancora la tragica sorte del comandante del treno armato che scorreva sui binari del lungomare sui quali ho conosciuto la “paparella” che trainava profumatissimi vagoni di uva zibibbo, pomi di Napoli, e altri aromi dimenticati. Vincenzo Gaggiano da Napoli, capitano comandante del treno, abbandonato dai suoi soldati, dopo aver reso inservibili i quattro cannoni di bordo, preferì uccidersi piuttosto che consegnarsi al nemico.

Si fa fatica a credere che oggi qualcosa di simile possa accadere: un senso dell’onore survoltato che conduce oltre i confini della sventura; nella contemporaneità qualsiasi fato, anche il più pesante, viene superato dal lessico familiare della frase “Spiegherò tutto”.

Impaccio, avverto una deriva che vuole allontanarmi nel tempo perduto, un puggiare della mente verso la facilità e le certezze. Il cinese con una leggera croce di legno in mano dalla cui ascissa garrivano coloratissime cravatte, incedeva con passo asiatico lungo le losanghe e i ciottoli della “mastranza” poi ceduta a Garibaldi. Una persona esigua di una lentezza fluente che conferiva felpatezza ai suoi brevi movimenti; si è fissato nella memoria come archetipo di quegli ancora sconosciuti con gli occhi storti. Il chiacchiericcio del bel pappagallo che dal suo trespolo a gabbietta pescava col becco la sorte di affranti ed entusiasti senza più pazienza: un bigliettino che doveva spiegare il sempre radioso domani.

Un ragazzino quasi nudo con i capelli rasati a zero nel suo andare rallentato e a piedi nudi masticava un fetta di pane nero cosparsa dal cupo rosso dell’estratto di pomodoro; tutta la bocca arrossata che ora mi appare come una maschera di teatro antico. Il carrozzone sgangherato della carne tirato di malavoglia da un cavallo denutrito, si fermava nella parte più larga della strada e l’addetto insanguinato scaricava un quarto di bue per la vicina macelleria: le ruote di sanguinaccio appese insieme alle salsicce e all’agnello minacciato dalle mosche.

Il trillo dei campanelli delle biciclette musicava la strada le conversazioni che giungevano sulla marea del ponente e dei toni: parole il cui vorticare conferiva loro moltitudini di significati a volte accentati dal rombo di una risata.

Il trillo dei campanelli delle biciclette musicava la strada le conversazioni che giungevano sulla marea del ponente e dei toni: parole il cui vorticare conferiva loro moltitudini di significati a volte accentati dal rombo di una risata.

Da dove venisse il pianino non lo sapeva nessuno: espandeva musiche vecchie e vendeva canzoni stampate tutte precedenti Nilla Pizzi: “Un giorno ti dirò”, “Conosci mia cugina?”, “Signora fortuna”, “Una paloma blanca”, la novità “Addormentarmi così” , “Il re del Portogallo / va a trovare la regina / che fa la torta con la farina”… Cigolava, e se una ruota si incastrava fra le “giache” l’uomo delle note lasciava la manovella per spingere, e la melodia gorgogliava.

E c’era pure il piazzista di dispense del capolavoro di William Galt, alias Luigi Natoli, I Beati Paoli, stampate nel ’49 dall’editrice La Madonnina di Milano. Con sgomento scopro che al bar negano il bicchiere d’acqua: caffè nudo e crudo, con zucchero e bacchettina. L’acqua che mai nessuno si è rifiutato di approntare ora è interdetta, anche se il caffè ti va di traverso. Ho faticato a crederci perché nei grandi film italiani e francesi ci sono sempre sequenze con il soccorritore che regge il capo del disagiato che fievolmente sospira: acqua, acqua. Non così nelle pellicole hollywoodiane nelle quali anche il moribondo chiede whisky e c’è il vecchietto “allitratu” dall’inizio alla fine. Insomma non è più “facile come bere un bicchier d’acqua”.

Questa disidratazione dovrebbe aiutare nella guerra contro il letale virus. Come dovrebbe anche il “lock down”, espressione inglese che nessuno capisce, usata al posto della pomposa e criptica “misura di contenimento”: due locuzioni che alludono alla lontana a ciò che si vuole affermare; ma le parole italiane non sono benigne, e incutono pesanti timori: clausura, confinamento, isolamento, segregazione, arresti domiciliari, etc.

Da tenere presente il “Distanziamento sociale”. Uno pensa subito al ritorno delle differenze di censo, all’abisso che si frapponeva fra i signori con la lobbia, il giornale da tasca e le ghette, e i poveri cristi con le coppole bisunte, i vestiti rivoltati e le scarpe con i ferruzzi. La Crusca sostiene che è giusto dire “Distanziamento fisico”, insomma stare alla larga dagli umani che possono essere tutti untori, anche gli amici più amati e persino i familiari.

Bisogna stare soli, in una specie di monastica rinuncia agli interessi mondani per salvarci dal contagio e conquistare la tristezza. Ed essere cauti anche al telefono. Una volta la domanda di chi chiamava era “Come va?”. Si rispondeva “Bene – Non c’è male – Non mi lamento”, anche “Come vuoi che vada”. Oggi l’interrogazione è “Come stai?”. Imbarazzante. Costringe a una riflessione cosparsa di tante chiazze di paura: cosa ne so della mia salute, pausa sostenuta, eseguo prove fisiche infruttuose, mi decido a rispondere facendo le corna non con un “Bene” a voce piena, ma con un traballante “Credo bene”. Mi viene in mente L’esercito delle 12 scimmie, film del ’95 di Terry Gilliam nel quale il regista, come un Tiresia in celluloide, preconizza per il 2014 un inflessibile virus che massacra l’umanità e costringe i pochi superstiti a vivere sottoterra. Ma alle scene di questo film cornacchioso io contrappongo Luigi Tenco: “Vedrai vedrai che cambierà / forse non sarà domani / ma un bel giorno cambierà”.

Questa pandemia sta rendendo anche noi mutanti. Con difficoltà avevamo cercato di abbandonare il pessimismo della ragione e diventare “positivi”. Invece abbiamo dovuto assoggettarci al testa-coda del termine – il “pensiero positivo, assolutamente sì, mi consenta” tutto da abbandonare: il nuovo indice di benessere è la certificata negatività. Poi c’è da inseguire – Internet alla mano – la caterva di sigle e acronimi, il lessico sfigurato, gli idiotismi tecnico-scientifici diramati da voci non di rado sgradevoli che ci puniscono una e due volte, i numeri di una matematica imperscrutabile. Insomma, tutta roba “conturbata” che concede l’occasione ad una trasmissione televisiva di vantarsi perché non vi partecipa nemmeno un virologo.

Questa pandemia sta rendendo anche noi mutanti. Con difficoltà avevamo cercato di abbandonare il pessimismo della ragione e diventare “positivi”. Invece abbiamo dovuto assoggettarci al testa-coda del termine – il “pensiero positivo, assolutamente sì, mi consenta” tutto da abbandonare: il nuovo indice di benessere è la certificata negatività. Poi c’è da inseguire – Internet alla mano – la caterva di sigle e acronimi, il lessico sfigurato, gli idiotismi tecnico-scientifici diramati da voci non di rado sgradevoli che ci puniscono una e due volte, i numeri di una matematica imperscrutabile. Insomma, tutta roba “conturbata” che concede l’occasione ad una trasmissione televisiva di vantarsi perché non vi partecipa nemmeno un virologo.

Mi rifugio in un notturno film su Capri Casinò, canale 149, e in bianco e nero leggermente nebbioso trovo Above suspicion – Al di sopra di ogni sospetto – Joan Crawford, Fred Mc Murray, Basil Rathbone, storia contro il nazismo; ogni tanto si interrompe, “segnale insufficiente”, “segnale assente”. Come al cinema Mannina di via Ospedale con le uscite di sicurezza sulla piazza Chinea: si rompeva la pellicola e sullo schermo la scena girava velocemente in “folle”. Erano fischi, urla e un buon repertorio di imprecazioni, non poche destinate a danneggiare il cavaliere Mannina.

“Mezza canea”, così era “sentita” la piazza, forse mezza valeva in mezzo, ma canea restava quello che significa: bottegai urlanti, verdure tutt’intorno, le pignate lucenti del negozio dei “Quarara”, le eleganti e costose vetrine di don Vitino Cusumano, e l’acqua che straripava dal rubinetto al centro della piazza incrementata dalle abbondanti “arrusciate” dei verdurai.

“Mezza canea”, così era “sentita” la piazza, forse mezza valeva in mezzo, ma canea restava quello che significa: bottegai urlanti, verdure tutt’intorno, le pignate lucenti del negozio dei “Quarara”, le eleganti e costose vetrine di don Vitino Cusumano, e l’acqua che straripava dal rubinetto al centro della piazza incrementata dalle abbondanti “arrusciate” dei verdurai.

E da lì – ricordo de relato – per quasi tutti gli anni 40 si dipartiva un modesto contrabbando di sigarette. Me lo raccontava Pino, il migliore cameriere della città, titolare di un “tabaré” che gli pendeva sullo stomaco. Americane: Luchisi Straic, Camèl, Pall Mall, Philip Morris ma anche qualche residuo di Milit, Popolari, Tre Stelle e Africa e le rare Macedonia che erano anche Oro. Per le fumatrici c’erano le Eva e le Mentola; una mia zia fumava Giubek con la sfinge sopra il pacchetto. Mio padre, sul finire degli anni 40 mi mandava da don Carlo Adamo a comprare cinque nazionali e una esportazione nella bustina: 50 lire, con mentine a risarcire la mezza lira – o la lira, sono incerto – di un difficile resto.

“Chi vive nei ricordi inaridisce”, non ricordo chi l’ha detto. Ma forse curiosare in ciò che si è stati e cosa si è visto può essere una scappatoia, una fuga per la salvezza da questa solitudine coatta che a coloro i quali hanno molti anni pesa di più. Fra coincidenze fortuite, déjà vu stradali, pause tra un annuncio senza lietezza e una speranza nel vaccino che si avvicina, penetrano, benvenuti, dalle ombre. E contendono pezzi di giornata alle aspettative di negatività assicurata. Il vaccino funziona? Il Sudafrica sospende l’Astra Zeneca perché i “risultati sono deludenti”, ci sono dubbi sull’efficacia contro le varianti del virus ma anche tante rassicurazioni. Certo la velocità della messa a punto di questi antidoti ha un bel rimorchio di perplessità, considerando anche il fatto che in molti secoli la scienza non ha saputo trovare rimedi a tanti malanni che si aggirano a libero contagio o come irredimibile pena. Speriamo. A Palermo c’è una Via della Speranza e il nome del confermato ministro alla Sanità invoglia ad aver fiducia.

Dialoghi Mediterranei, n. 48, marzo 2021

______________________________________________________________

Nino Giaramidaro, giornalista prima a L’Ora poi al Giornale di Sicilia – nel quale, per oltre dieci anni, ha fatto il capocronista, ha scritto i corsivi e curato le terze pagine – è anche un attento fotografo documentarista. Ha pubblicato diversi libri fotografici ed è responsabile della Galleria visuale della Libreria del Mare di Palermo. Recentemente ha esposto una selezione delle sue fotografie scattate in occasione del terremoto del 1968 nel Belice.

_______________________________________________________________