di Emilio Milana

L’uomo stava seduto sulla sedia a rotelle, e dal balcone semichiuso della sua casa alla Marina rivolgeva lo sguardo verso la teoria di saline che, una dopo l’altra, si rincorrono lungo quel tratto di costa trapanese che guarda a ponente sulle isole. Era maggio. Si sentiva già nella stanza la calura del sole al tramonto, mentre la fitta presenza delle vele all’ormeggio nel lungomare sottostante preannunciava l’estate vicina. Alcune foto appese sui muri, un paio di articoli di quotidiano incorniciati, qualche cimelio marino messo su come sopramobile raccontavano da soli, in quella stanza semplice ma luminosa, una vita fatta di tonnare, di squali, di coralli, di successi.

Guardava e forse sognava, l’uomo: lo spazio liquido dei suoi tonni, la profonda penombra delle praterie di corallo; la trepidante attesa nell’incontro con un malu pisci. Magari rivedeva ora qua ora là la sua vita, soffermandosi sui momenti felici, sui luoghi ove aveva vissuto emozioni amicizie amori, sulle curiosità che lo avevano portato verso il “mondo sommerso” in un tempo in cui il vigore fisico alimentava la voglia di conoscenza e di conquista.

Cercando di non staccarlo bruscamente da quella contemplazione, lo chiamo a bassa voce: Nitto! Nitto Mineo! Lui si gira lentamente, e ci abbracciamo. Mi aspettava a cena, insieme a Giovanna, sua moglie. Cominciamo subito a parlare di mare, disattendendo i soliti preamboli. Avevamo più di cinquant’anni da raccontarci, da quando in quel lontano 1963 le nostre strade si erano allontanate: lui per l’attività subacquea, io per la Marina Militare. Il mare ci accomunava. Entrambi marettimari, avevamo ereditato dalle nostre famiglie le passioni che la vita marinara sa dare attraverso il lavoro nobile della pesca e il contatto con una natura che, ora mite ora violenta, è sempre generosa di emozioni.

Durante la seconda metà degli anni cinquanta la passione per l’apnea era letteralmente esplosa e dilagava come una vera epidemia dal Golfo Ligure fino al Canale di Sicilia, generando una nutrita schiera di pionieri autodidatti, attratti dalla nuova avventura, ma attenti all’acquisizione di un’acquaticità ancora sconosciuta che necessariamente imponeva una ridefinizione dei limiti del proprio fisico per sopravvivere in un mondo inospitale, ancora sconosciuto agli umani terrestri.

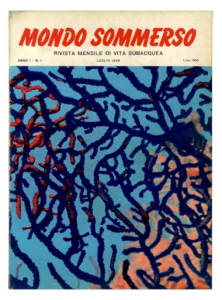

Nitto non ne era rimasto indenne e, acquisite le nuove tecniche, da “pescatore tradizionale” era divenuto “pescatore subacqueo”. Coinvolse anche me e finii col diventare suo assistente in quelle operazioni in cui aveva bisogno di una mano. D’estate ci trovavamo a Marettimo e a Levanzo, mentre d’inverno ci spostavamo con una lambretta dell’epoca lungo tutta la costa che va dal mare di Tramontana fino a Monte Cofano. Nei pomeriggi in casa leggevamo avidamente Mondo Sommerso, la grande rivista apparsa nel 1959 per opera di uomini che subito per noi diventarono icone di riferimento: Goffredo Lombardo, il mitico produttore del cinema; Alessandro Olschki, l’impegnato editore e ricercatore; Ruggero Iannuzzi, il pluripremiato; Claudio Ripa, l’uomo-pesce di Posillipo. Tutti appassionati sub con tanti fatti da raccontare.

Il primo erogatore

«Il primo “abboccamento” con l’erogatore» comincia a raccontarmi Nitto «l’ho avuto a Levanzo, nel 1963. Un giorno pescavo in apnea sulla Sicca ‘a Scaletta – una secca formata da un fondale di 25 m (‘u supra) che degrada bruscamente sui 45 m (‘u sutta) – e riuscivo chiaramente a distinguere dalla mia posizione le cernie che si trovavano di sotto. Sentivo che mi era difficile liberarmi da quella sensazione di rabbia che il non poter pescare su quel fondale mi dava. Avevo già riempito la mia borsa di rete, quando vidi arrivare una barca con quattro o cinque uomini attrezzati di moderne mute, bombole ed erogatori. Mi fermai incuriosito, e dopo circa mezz’ora “vitti assummari ‘na varcata ri pisci” [1]. Cernie, saraghi faraoni, tannute, aquie, paonesse, turdi, gronchi. Caso volle che ci ritrovammo più tardi a Cala Minnola, suggiuti [2] fianco a fianco.

Dopo qualche frase di convenienza e qualche accenno al mio lavoro a Levanzo, mi feci avanti e con decisione chiesi al medico sportivo che era con loro: “m’havi a ‘nsignari como si fa?” [3]. Con mia grande sorpresa tutti si misero a disposizione. Con loro si trovava Cecè Paladino, nipote prediletto di Don Vincenzo, ultimo erede dei Florio. Fu lui ad assistermi e fu così che nacque una grande amicizia che sarebbe durata tutta la vita».

Il legame con Cecè Paladino ebbe anche una motivazione per così dire “culturale”, dovuta all’interesse che il campione palermitano nutriva per l’archeologia subacquea. Nitto, infatti, aveva confidato a Cecè della scoperta, intorno al 1961, di un relitto antico carico di anfore al largo di Cala Minnola e di un successivo ritrovamento di ceppi d’ancora in piombo, sempre in apnea, su un fondale di 25m a oriente dell’isola tra Punta Albarella e Capo Grosso. Paladino insieme ad altri amici, sulla base di quelle informazioni, estese le ricerche sui fondali circostanti al luogo del primo rinvenimento, intorno ai 50 m, e rilevò la presenza di altri ceppi, molto numerosi stavolta, disposti secondo uno schema regolare che verosimilmente poteva essere correlato all’ormeggio temporaneo di una ingente flotta di navi. Negli anni che seguirono, l’assenza di controlli favorì la depredazione di buona parte di quelle ancore, che finirono fuse in piombi per reti da pesca e cinture per sub. In verità la denuncia di quei siti Nitto l’aveva fatta al brigadiere di Levanzo, che poi l’aveva girata alla Soprintendenza di Trapani. Ma l’indifferenza era prevalsa e le anfore continuarono a essere trafugate. Le considerazioni di Paladino, poi negli anni 2000, servirono a consolidare l’ipotesi storica, nell’ambito della Battaglia delle Egadi, secondo la quale il console romano Lutazio Catulo diede l’ordine di salpare alla sua flotta ormeggiata nella zona di mare esplorata da Paladino per muoversi velocemente contro le navi puniche che sopraggiungevano da Marettimo.

Comprata la prima attrezzatura subacquea in un negozio di Trapani, Nitto si spostò stabilmente a Levanzo e vi mise su casa. Ora con le bombole si poteva fare di più e quella volta che si presentarono dei bombaroli incalliti come Pietro Mezzaricchia, il fratello Nino e Piareddu, chiedendo un aiuto per ricuperare i pesci rimasti sul fondo dopo il solito “botto”, «… io non seppi dire di no!» quasi si confessa Nitto. «Si facevano tre parti: una per me, una per loro e una per la barca e ogni parte oscillava tra le 300 e le 800 mila lire. Con Giovanna a carico e Rosa di pochi mesi, a me facevano molto comodo quei soldi in più rispetto a quello che guadagnavo con la solita pesca. L’accordo andò avanti per un anno fino a quando il rimorso si fece sentire con prepotenza dentro di me. Così, quando una mattina Mezzaricchia mi venne a trovare per la solita “cosa”, io gli dissi franco: “zu Petru, ha ssa ‘un veni cchiù a chiamarimi picchì ‘ussia ‘unviri soccu viu io ‘nto funnu. Cc’è ‘na stragi” [4].

Un anno dopo fui ingaggiato da un gruppo di ricercatori guidati dal professore Raimondo Sarà per prelevare dei campioni di fondo marino attorno all’isola di Levanzo. Alla fine della giornata i ricercatori mi facevano vedere al microscopio quello che avevano messo da parte e mi spiegavano ogni cosa. Mi sentivo rispettato e appagato. Prendevo 60 mila lire al giorno e così proseguii per un anno fino al mio ingresso in tonnara».

Nelle tonnare di Favignana e Formica

«Questo avvenne nel 1965: Ero andato a Favignana per caricare le bombole e un amico mi riferì che i Parodi, allora proprietari delle tonnare di Favignana e Formica, cercavano un capitano, un padrone marittimo. Chiesi un incontro con Vittorio Parodi, e lui puntualmente mi ricevette. Conoscevo già tutti i problemi che esistevano intorno alla tonnara, perché più volte avevo assistito a quel complesso lavoro fatto tutto in superficie, e quando cominciai a elencare quello che potevo fare come subacqueo: aiutare i tonnaroti nel calato [5], controllare ogni giorno le reti, recuperare i pesci ammagliati, contare i tonni in ingresso, fissare lateralmente le ‘ncerre [6], ricucire le vuccate [7]… iddu annurvau [8]. Chiamò il rais di allora, Salvatore Mercurio, e questo compiaciuto approvò. Subito facemmo il contratto: 200 mila lire al giorno; il 30 per cento sul valore dei pesci recuperati; e un contratto a parte per il salpato».

Alcuni anni più tardi, un bel documentario RAI su Nitto avrebbe così recitato: «Nasceva in quel giorno, in contrasto stridente con l’antico mestiere dei tonnaroti, un elemento assolutamente moderno, un uomo in più, il sub della tonnara».

«Mezza giornata mi immergevo in una tonnara, il resto nell’altra» prosegue Nitto. «La ciurma di ogni tonnara era composta da 70 tonnaroti, a cui si aggiungevano 14 faratici [9], che davano aiuto nelle operazioni del calato e del salpato, uomini che un giorno sarebbero diventati tonnaroti. Il mio lavoro cominciava, in aprile, già quando veniva calata la tonnara. I lunghi tratti di rete che venivano messi giù a mano non potevano essere gravati dai pesi, e allora io zavorravo solo nei punti giusti, e seguivo la rete fino al fondo, dove poi la fissavo ai cantuni [10], che erano stati messi giù prima.

Per guidare il passaggio dei tonni fino alla camera finale seguivo due metodi: se i tonni erano tutti della stessa taglia cercavo quello più grosso, il capofila; mi ci mettevo a fianco e non lo facevo girare, accompagnandolo fino alla porta di ponente; quando invece erano di misura mista succedeva che i tonni piccoli, più veloci, superavano i grossi e ritornavano indietro. Allora facevo calare dai tonnaroti la ‘ncerra; io mi muovevo tenendo la rete vicina al lato di sopravento [11] in modo da non creare alcun varco, mentre i tonnaroti la trascinavano su lato di sottovento [12], manovrando dalla barca. La rete, quindi, si spostava dietro ai tonni spingendoli verso la camera più vicina. Quando tutti erano passati, afferravo una delle nape [13] che i tonnaroti tenevano sulla barca; quello era il segnale che l’operazione si era conclusa e che si poteva chiudere la porta. Si faceva così per far passare i tonni da una camera all’altra, o per farli entrare direttamente nel corpu» [14].

È attento e orgoglioso Nitto nel descrivere gli strumenti e le operazioni che lui stesso aveva inventato e che avevano contribuito a semplificare il lavoro dei tonnaroti e a far salire l’utile della tonnara. Era lui ad affiancare il rais nelle decisioni più ardite e decisive, sia che si trattasse di azioni a mare che di problematiche a terra. Con il cambio della vecchia rete di sisal [15] con una di nylon risultarono più spedite le operazioni del calato; più diradati gli interventi di manutenzione sottacqua e nel malfaraggio [16]; affidabile il monitoraggio dei tonni in ingresso; totale il ricupero dei pesci ammagliati, spesso causa di altri problemi.

L’incontro con lo squalo bianco

Dopo due anni di quel lavoro Nitto non aveva ancora rinnovato la sua vecchia attrezzatura. La comprò in seconda mano, quasi nuova, dai genitori di Sigfrido, un ragazzone biondo, di madre tedesca e di padre trapanese, atletico, bello, completamente subacqueo; ma tragicamente morto in camera di decompressione a Lampedusa nel 1967. La commozione mi prende. L’avevo ospitato diverse volte a Marettimo ed eravamo diventati amici. Cerco di non avviarmi su quel triste percorso e spingo Nitto sul racconto, sicuramente a lui più caro, dello squalo bianco [17]. Nitto si fa prendere un album dalla moglie e comincia a mostrare delle foto. Poi, con la voce un po’ a tratti, modulata da una vistosa difficoltà respiratoria, senza velo di nostalgia, prosegue il suo racconto.

«Nei miei diciotto anni di tonnara ne ho incontrati sei, enormi, tutti tra i 550 e i 650 cm. con un peso oscillante tra 2400 e 2600 chili. Tre li ho trovati morti. Con due vivi ho avuto un incontro faccia a faccia: uno nella tonnara di Formica, il secondo in quella di Favignana. Il primo squalo l’ho trovato morto ammagliato nella tonnara di Favignana nel 1965, precisamente nella vucca a nassa [18]. Dopo averlo recuperato, i tonnaroti se lo rimorchiarono a terra per recuperare le parti più richieste. Sapevo che i denti erano molto ricercati e così qualche giorno dopo mi recai al malfaraggio per reclamare la mia parte. Rimasi, però, deluso quando Vittorio Parodi, il gestore, mi disse che i denti se li erano già divisi tra loro i tonnaroti. Ero ancora ai primi giorni di lavoro e, quindi, mi limitai a pensare che mi sarei rifatto in una prossima occasione».

E questa puntualmente si presentò nel maggio del 1967, un giorno in cui Nitto stava controllando le reti nella tonnara di Formica. «A circa quindici metri di profondità» prosegue il racconto «vedo muoversi lentamente sotto di me uno squalo. Non ci sono tonni, né pescispada, né i soliti badduneddi [19] di sarde o di minnole. C’era solo lui. Quando ci sono bistini [20] nella tonnara è solo deserto. Capisco che si tratta di uno squalo bianco dal profilo, dalla forma del muso e dei denti. Decido subito di rimanere sott’acqua e di tendergli una trappola; altra via, come quella di risalire in superficie, la sento rischiosa. Mi faccio scendere sul fondo, a circa trenta metri, e mi sistemo le bombole sulla pancia per essere pronto, nell’eventualità di un attacco, a passare sotto la rete e a uscire dalla tonnara. Sono convinto che in questo modo si ammaglierà spinto dalla sua stessa forza. Mi passa una prima volta davanti mostrandomi il suo occhio destro, e poi si allontana avviandosi verso la testa di levante. Lo sbarramento di reti, però, lo costringe a girarsi, e si dirige nuovamente verso di me con movimenti irregolari ma decisi. Per prudenza mi faccio subito indietro e decido di passare sotto la rete per risalire in superficie. In barca, dove già avevano avvertito la presenza del pescecane, arriva l’ordine di Parodi di uscire dalla tonnara e di tornare a terra. Quella notte a Formica non ho dormito. All’alba sono di nuovo in tonnara con i tonnaroti; mi immergo già con le bombole sulla pancia, pensando di incontrarlo. Dopo un po’ di pinneggiamento arrivo alla porta del bastardo e lo vedo lì disteso sul fondo, immobile, libero dalla rete, morto. Sicuramente era rimasto ammagliato ed era riuscito a svincolarsi quando ormai era allo stremo. Era finalmente arrivato il momento di rifarmi sui miei amici tonnaroti! Con pochi movimenti lo sistemo sul fondo con il ventre rivolto verso l’alto e mi ci inginocchio sopra; prendo lo stiletto seghettato che avevo con me e comincio a incidere profondamente le cartilagini attorno alla bocca; lavoro ancora un po’ di coltello e alla fine riesco a separare le mascelle con tutti i denti. Poi, su una testata di sabbia faccio un altarino con dei tufi e ci metto tutto quello che ero riuscito a tagliare. Lego con una cima la coda del pesce e torno su».

I tonnaroti ignari del sotterfugio di Nitto legarono alla poppa il pesce e lo portarono fino allo stabilimento, lasciandolo in acqua sotto la guardia del sottorais. Quando furono di ritorno, dopo la pausa del pranzo, tirarono in secco lo squalo e si accorsero dell’inganno. Dal vedere al capire fu un lampo. “Ni pigghiasti pi fissa!” [21] fu il vociare generale rivolto a Nitto, e qualcuno cominciava già ad assicutarlo [22] mentre lui, dandosela a gambe, continuava a ripetere: “Sarà ‘na razza di bistinu chi ‘unn’havi renti!”[23].

«Dopo una settimana» precisa Nitto «andai a riprendere i denti che avevo nascosto. Ne tolsi una ventina per me e la rimanenza la divisi tra quelli che mi vardavano [24] quando andavo sottacqua: otto alla muciara [25] del rais, quattro al rais [26], sette alla vinturera [27], sette alla guardatura [28]. Poi mi rivolsi ai tonnaroti … “e ci rissi: viriti? Si ‘un faciti i cosi giusti, renti ‘un nni viriti cchiù!”» [29].

A volte la narrazione si fa descrittiva, ferma sui dettagli, sui connotati, soffusi di velata umanità. «…I suoi occhi sono dolci, intensamente neri» precisa riferendosi allo squalo bianco, «non sono come quelli degli altri squali, verdi, brutti, arrabbiati. Gli squali bianchi non sono nemici, non sono cattivi come vengono dipinti. Non ho mai trovato resti umani nel loro stomaco. Eppure le occasioni per addentare un uomo sono tante nel mare che va da Levanzo a Capo san Vito, se teniamo conto che qui le secche sono molto frequentate dai pescatori subacquei».

«Nel 1980 nella tonnara di Favignana» continua Nitto «sono incappati due squali bianchi, maschio e femmina. Erano entrati nella notte ed erano rimasti ammagliati. Il maschio era nella vucca ‘a nassa, la femmina nella porta della bastardella. Ricupero prima il maschio di oltre due tonnellate, morto, e lo consegno alla barca, che se lo rimorchia fino a terra. Mi riposo per un paio d’ore all’aria aperta, e dopo mi immergo nuovamente. L’altro squalo, la femmina, ha la bocca piena di rete e la coda immobile in un groviglio di nylon. “È morto!” penso tra me e me. E intanto comincio a liberare la bocca, mettendoci per un paio di volte la testa dentro per vedere da che parte tirare quell’ammasso di rete. Finisco la bocca e passo alla coda, sempre inginocchiato sulla schiena del pesce. Sto per finire quando improvvisamente mi sento strattonare con violenza. Lo squalo è ancora vivo! Con un colpo di pinne mi allontano lateralmente e vedo il pesce che ancora imbrigliato nella coda si rigira e si avvia verso di me con la bocca spalancata, trascinandosi la rete, arrivando quasi a toccarmi. Di istinto con un colpo possente di pinne mi spingo all’indietro di qualche metro; lo squalo si riavvia velocemente, ma stavolta la rete, al massimo dell’imbando, gli impedisce di afferrarmi. Non mi tolgo né bombole né zavorra e riemergo a palla ritrovandomi a bordo della barca, con tutta la mia attrezzatura addosso, senza chiedere il solito aiuto. L’indomani ritrovai lo squalo morto disteso sul fondo vicino alla porta chiara, oltre la rete. Era riuscito a fare una settantina di metri dal luogo dove l’avevo lasciato. Mi dispiaceva non saperlo libero. Avrebbe potuto addentarmi quando non avevo difesa, e non l’ha fatto. Forse per riconoscenza. Aveva capito che lo stavo aiutando».

Lo spirito “ammantato”

Senza baldanza Nitto tiene a precisare che in quell’incontro ravvicinato con lo squalo bianco ci fu molta tensione, ma non paura. La sua lucidità rimase ferma come la sua convinzione che “gli squali bianchi non sono cattivi”. La paura, lui, la provava solo se si incontrava con i topi o con gli “spiriti”. E fu proprio con uno … spirito marino che, una volta, mise a dura prova nervi e capacità di reazione. Tutto avvenne nel 1979.

«Le reti erano calate» prosegue «e con la barca del rais Giacomo Rallo, detto Jaco, quella mattina ci avvicinammo alla varca a gguatari [30], prima di cominciare il nostro lavoro. Era regola che i tonnaroti al passaggio del rais dovevano farsi trovare addritta se c’erano tonni, sennò dovevano stare tutti curcati [31]. Quel giorno gli uomini erano tutti in piedi e al rais che si avvicinava con la sua muciara davano a capire che i tonni erano arrivati. Quando la barca fu a pochi metri, Sarino, il capobarca, gridò al rais: “L’omini su tutti scantati e nuddu voli vardari! Cc’è un cristianu chi ni passa ri sutta, cu ‘na ‘ncirata e ‘na magnusa” [32]. A queste parole mi si raggelò il sangue, mentre il rais sorpreso cercava qualche spiegazione più convincente. “Cosa voli chi cci ricu, rais? Spiritu, anima di quarchi mortu disgraziatu chi gira senza risettu ‘n cerca ri paci” [33] faccio io. Avevo paura e mi sentivo bloccato, mani e piedi».

Nitto, in verità, fino ai diciotto anni era vissuto a Marettimo, e i morti ammurrati [34] durante la guerra e sdirrupati [35]in montagna erano tanti, come tanti, di conseguenza, erano gli “spiriti” che vagavano per mare e per terra. Tutti nel paese erano sensibili a queste credenze e non era difficile, alle volte, vedere in chiesa delle persone con l’aria stralunata e atterrita che chiedevano al parrino [36] di far dire una messa per delle anime “perse”. Buona creanza voleva che anche lui non si sottraesse a questa antica fede.

«Poi comincio a pensare» prosegue ancora Nitto «alla brutta figura che avrei fatto di fronte a quelle persone che mi stimavano e, quindi, decido di mettermi muta e bombole per scendere in mare. Le mani mi tremano. La maschera si appanna per il sudore che mi cola dalla fronte. La pulisco, ma si appanna nuovamente. Sento che “qualcosa” mi impedisce di guardare. Lascio, allora, un po’ d’acqua dentro in modo da tenere pulito il vetro con il movimento della testa. Mi immergo e nuoto con il cuore in gola in mezzo ai tonni; tutto è a posto; proseguo ancora nel mio giro e, alla fine, in lontananza vedo questo fantasma con la magnusa, vestito di bianco e di nero, che mi fa segno con un braccio come per chiamarmi. Mi tengo alla rete, preso dalla paura; ma poi proseguo e arrivo vicino al bastardo nel punto in cui l’avevo visto. Non trovo nessuno. Mi metto in piedi sul fondo per guardare meglio tutto intorno, ma ancora niente. Sento, però, uno strano rumore provenire da qualcosa che si muove in mezzo alle alghe a qualche metro da me. Con il cuore che mi batte forte, mi faccio più vicino… e finalmente… tiro un sospiro di sollievo! Lo “spirito” è una splendida manta, quella con le corna, di quasi cinque quintali, che s’era perduta dietro ai tonni ed era finita tra le reti».

I pescispada e i delfini

«E i pescispada?» gli chiedo a ruota avendo intuito che sugli squali potevamo già finire. «Anche loro mi hanno regalato dei momenti di tensione» aggiunge. «Tante volte mi hanno puntato con la spada e ho cercato di proteggermi con le bombole che mi ero messo davanti al petto. Questo, in genere, succedeva quando il pescespada maschio era insieme alla sua compagna e questa rimaneva ammagliata nella rete. I suoi attacchi avvenivano sempre dal basso verso l’alto; e allora io, quando ne vedevo uno, mi lasciavo scendere verso il fondo e lo facevo passare sopra di me. La spada alle volte la usano come strumento e non come arma. Se in tonnara c’è un badduneddu di ope [37] o di sarde o di bastarduna [38], si avvicinano e cominciano ad agitarla a ventaglio per confondere il pesce e fargli perdere acqua. A quel punto lo aggrediscono. I tonnaroti, però, non amano i pescispada, anche se questi fanno crescere con la loro cattura la consistenza del pescato stagionale. Al pari dei delfini, li considerano loro nemici»[39].

Come per gli squali bianchi, anche per i delfini il racconto di Nitto si fa tenero, amichevole. «Ai tempi del rais Jaco Rallo, durante un’immersione mi incontrai nel bastardo con due delfini simpatici e giocolieri che sapevo ormai destinati a morire. Risalito in barca feci presente al rais la cosa, ma questi come tutta risposta mi disse di chiamare il maresciallo dei carabinieri per farli fuori con il mitra. In quel momento non potevo dire altro e pensai di riprendere l’argomento in un’ora più propizia. Così lo invitai a cena. Eravamo soliti vederci la sera, dopo il lavoro. Finito il caffè, mi presi coraggio e gli feci: “Rais, domani non c’è bisogno del maresciallo per quei due delfini. Ci penso io: sciolgo quattro cannileri [40], li faccio uscire, e dopo rimetto a posto la rete come prima”. Il rais mi guardò bonariamente e senza esitare mi raccomandò “’Un ti fari abbiriri di tunnaroti!”[41]. L’indomani mi immersi, ma notai subito l’assenza dei delfini che mi venivano incontro. Continuai a muovermi lungo le camere della tonnara e, quando riuscii a vederli, erano impigliati nella rete, vicini l’uno con l’altro, “abbracciati” pancia con pancia. Sentii un nodo alla gola e con rabbia imprecai tra me e me “Perché non mi hanno aspettato?” Mi ripromisi, allora, di non fare più succedere quello che avevo visto. In appresso ne sono arrivati sei grossi e uno piccolo; poi ancora quattro; e poi ancora sei con altri piccoli e così via per diciotto anni. Li ho salvati tutti con il solito sistema dei cannileri. Ci sono state anche le cufurune [42] e i pisci tammuru [43]. Di tutto questo lavoro, però, era al corrente solo il rais e nessun altro».

Il documentario

Avverto un po’ di stanchezza sul viso di Nitto, segnato dal tempo e dal sale, ma sempre illuminato dal sorriso di un tempo. Propongo, allora, di guardare sul mio notebook il documentario RAI di Pippo Cappellano. A Giovanna rimane così del tempo per preparare la tavola per la cena. Le immagini si susseguono lentamente scandite al ritmo di un commento accattivante, in un crescendo di toni che da pacati e religiosi nella fase preparatoria della tonnara si fanno duri e cruenti nella foga della mattanza. Il testo alla fine si concede alla nostalgia, quando tutto è finito e «… ognuno di quegli uomini dovrà inventarsi, giorno per giorno, il mezzo per sopravvivere fino alla prossima estate. Per Nitto, il sub della tonnara, è un’altra stagione conclusa. Lo accompagnerà nei lunghi mesi dell’inverno la nostalgia di un mondo nel quale è arrivato come un intruso, come ‘un uomo in più’, ma che ha imparato a comprendere e amare. E gli uomini della tonnara gli sono grati. Sono grati a un altro uomo che ha portato la tecnologia del 2000 nel loro arcaico mondo, ad uno che, anche se è vissuto come un marziano, divide con loro la dura fatica del mare».

Un rapporto unico quello di Nitto con i tonni, che naturalmente rinvia e si rapporta a quello vissuto dagli uomini delle barche. Sott’acqua Nitto si libra, pinneggia, si rigira, si inabissa; entra nel banco e si identifica nel pesce; ne assume stile e movimenti. Il tonno diventa il suo referente; non è più “oggetto fruito”, ma “partner attivo”, stimolo a un ripensamento su se stesso, a un’apertura verso la realizzazione di nuove identità. Nel mondo di sopra, invece, quello dei tonnaroti, dei faratici, degli spettatori, si vive la contrapposizione tra due specie, l’imposizione della presunta superiorità genetica dell’uomo sull’animale, l’esaltazione della furia dell’ebbrezza della morte, la spettacolarizzazione di una carneficina. Nitto non è solo l’“uomo in più” nella tonnara del documentario, è anche l’uomo nuovo, l’uomo che attraverso l’ibridazione con le alterità animali, cerca di costruire i propri predicati, sperimentando nuove prospettive esistenziali, alzando la soglia dell’esperibile, allontanandosi dai vincoli antropocentrati della mattanza.

Il corallo

Nitto concluse il suo rapporto con le tonnare di Favignana e Levanzo dopo la stagione estiva del 1978. Fece ancora quattro immersioni su richiesta, nei quattro anni che seguirono, per problemi insorti nella rete. L’ultima volta che scese con le bombole fu nel 1982. La ciurma era ridotta e lo spirito non era più quello di una volta. Era iniziato il tramonto delle storiche tonnare e… come un’araba fenice, riemergeva nella Trapani di quel momento il sogno antico di una illusoria ricchezza: il corallo. Era stato scoperto, nel 1978, a circa sessanta miglia da Marettimo, sul banco di Skerki, Checchini per i pescatori delle Egadi, isole ai tempi dei Cartaginesi, Are chiamate da Virgilio, poi subissate dai continui sommovimenti tellurici del fondale del Canale di Sicilia. Il porto trapanese divenne zona di frontiera per un nuovo eldorado, accogliendo decine e decine di sommozzatori esperti, dilettanti, avventurieri, venuti per la corsa all’oro rosso. Persino molte barche da pesca lasciarono a terra le sicure reti del cianciolo [44] e dello strascico per armare le antiche ‘ncegne o per imbarcare bombole, mute, compressori e… tanti sognatori.

Anche Nitto si inserì tra quei pionieri e, lasciati gli amati tonni, continuò a immergersi per altri cinque anni, prima a Skerki e poi in Spagna e in Tunisia, presumibilmente per assicurarsi una più sicura vecchiaia, e non per vivere quell’eccitante avventura. Inizia così il racconto di Nitto sul corallo.

«Ai Checchini, nel banco di tramontana, ci sono tre carute [45] prima di arrivare sopra il vasciu [46]. In quelle carute si trova il corallo. In genere lo individuavo con lo scandaglio, sugli 80-85 metri di profondità, quando notavo un leggero fumiceddu [47] sulla traccia che il pennino del sonar lasciava sulla carta. Calavo il pedagno [48] e mi immergevo da solo con bombole ad aria. La miscela d’elio era ancora lontana. Quando c’era corrente legavo al coppo [49] quattro o cinque chili di pietre e scendevo a razzo, scarrozzandomi di poco rispetto al segnale. In seguito pensai che era meglio scendere in coppia con Ferdinando, un bravo compagno che mi ha assistito in molte bordate. In questo modo rimaneva mezza giornata libera, che potevamo dedicare a pulire il corallo e a prenderci la gghiotta [50].

Non mi sono mai sentito male. Però succedeva che alla seconda immersione della giornata, durante la fase di decompressione mi prendeva un gran dolore alla testa. Quando era molto forte lo scrivevo sulla lavagnetta e su mi preparavano la “pillola”. Al segnale, assummavo [51] velocemente, mettevo fuori la mano per prenderla e ritornavo subito in decompressione. A quelle profondità se si sbaglia si paga amaramente. Non ho mai avuto paura. Però una volta rischiai di provarla sul serio e devo tutto alla mia calma se adesso sono vivo: ero a 80 metri sotto, avevo finito il mio lavoro e misi mano agli attrezzi per ritornare in superficie. Forse soffiai troppa aria nel bidone e così salii a scheggia senza poter intervenire. In superficie, per istinto, lasciai la presa sul bidone e, nel giro di pochi secondi, appesantito da tutto quello che avevo addosso, mi ritrovai nuovamente sul fondo. Ebbi un attimo di smarrimento! Non avevo più lo strumento per riemergere. Ancora lucido, cominciai a togliermi la zavorra e l’erogatore di riserva, scaricai un po’ le bombole e cominciai a risalire verso la vita. Se perdi la calma te ne vai. Quella vita da corallaio era bella e brutta nello stesso tempo.

Per i primi due anni il coppo risalì sempre pieno; poi, cominciò a essere vuoto e mi sono spostato sulla Tunisia, dove pescavo sia pesce che corallo. Fui però preso dai tunisini e rimasi bloccato a Biserta, insieme alla barca, per tre mesi. Qualche mese dopo la liberazione dirottai sulla Spagna. Ero riuscito a trovarlo a dodici miglia da Capo Alboran, ma non feci in tempo a recuperarlo perché dovetti scappare: avevo involontariamente tagliato delle traine a dei pescatori d’altura e questi avevano chiamato la guardia costiera spagnola».

Nostalgia della tonnara

Il racconto si è fatto meno vivace. Sicuramente nella vita da corallaro a Nitto mancavano i tonni, gli squali, i tonnaroti, il rais, i Parodi. Dopo una lunga pausa i suoi ricordi ritornano su Favignana, sui tonnaroti seduti nella Piazza Madrice, sulle muciare:

«Per diciotto anni a Favignana tutti parlavano di me; ero sulla bocca di tutti sia che si parlasse di tonni, che di squali o di pescispada. Mi eccitava, ma nello stesso tempo mi rincuorava e mi dava fiducia, il sentirmi dire dalle persone di stare attento, di pensare alle mie figlie perché il mare è insidioso e “un havi taverne” [52]. Una sera al ristorante di Maria Guccione, dove andavo solitamente a mangiare, mi accorsi che Maria era insolitamente premurosa verso di me. Alla fine, quando stavo per andarmene, mi si avvicinò quasi imbarazzata, e amorevolmente mi disse: “U sai chi dicinu? Chi st’annu ‘un ci ‘a fai a finiri ‘annata” [53] Ma io, sicuro e commosso in cuor mio, le risposi: “Un ti scantari, Maria! Cci ‘a fazzu” [54].

Il tono di Nitto si riprende, facendosi ora orgoglioso ora leggermente vanitoso: “A Favignana ero taliato [55] da tutti e facevo amicizia con tutti. Andavo all’Approdo e subito mi annunciavano. Persino in chiesa, di domenica alla messa, ‘u parrinu [56], invece di soffermarsi sulla predica, parlava di me. In tonnara gli uomini ascoltavano più me che lo stesso rais. Una volta eravamo seduti tutti al bar, io il rais e i tonnaroti, e uno venne a dire che un vapuri [57] si era preso davanti le ‘mposte [58] della tonnara e che la rete era tutta strappata. Erano le cinque del pomeriggio e cominciava a scendere una matticata [59] di maestrale. Gli uomini giocavano a carte e malgrado il rais li invitasse a muoversi per andare a riparare il danno, loro non ne volevano sentire. Io allora mi alzai, mi feci serio, chiamai Angiulinu il “capo lega” e con voce autoritaria gli chiesi di armarmi subito una barca con degli uomini per andare sul posto e rimettere in ordine rete e ‘mposte. Non fu battuto ciglio e, nonostante il tempo, uscimmo tutti in mare.

Tra le persone della camparìa [60] ero particolarmente amato. ‘U zu Tanu, che a quei tempi era già molto anziano, era il guardiano e mi voleva un gran bene. Un giorno alcuni tonnaroti, a cui piaceva scherzare, gli si misero attorno e cominciarono a parlare male di me, dicendo che avevo cambiato sesso, che camminavo con il cagnolino e che mi “annacavo” [61]. Tra sorrisi e sbirciatine andavano così avanti con questi discorsi quando uno di loro si accorse che il vecchio piangeva in disparte come un bambino nel sentire quei discorsi sul mio conto. I tonnaroti in fondo sono brava gente, e così l’imbarazzo e il pentimento fecero presto a farsi sentire. Subito gli chiesero scusa e lo rassicurarono che Nitto era sempre rimasto “omo”.

Dopo tre anni che avevo lasciato la tonnara, un giorno sono andato a Favignana a salutare il rais e i tonnaroti. C’era anche Gerardo, il giovane sub che aveva preso il mio posto. Approfittai per chiedergli come andasse in tonnara e se i tonnaroti lo rispettassero. Mi rispose che tutto andava bene. Che si dispiaceva solo del fatto che i tonnaroti, quando si rivolgevano a lui, lo chiamavano Nitto».

Dopo le ultime deludenti avventure con il corallo dei tunisini e degli spagnoli, Nitto armò il suo piccolo peschereccio a ‘mbardate [62] e ritornò a fare il pescatore all’usanza degli antichi. Per qualche anno lo assistette a bordo, come capitano, la figlia minore Simona. Nel 1996, inesorabilmente, arrivarono l’infarto e successivamente gli interventi. Ci fu ancora per alcuni anni l’esperienza diversa come albergatore a Levanzo con l’Hotel dei Fenici. Ma, poi … ancora il respiro affannoso e… la sedia a rotelle.

La serata si era protratta nella notte e la stanchezza era già sopraggiunta. Volevo ancora trattenermi nell’ascolto di quei racconti, anche perché cercavo il momento giusto per chiedere a Nitto se mai nella solitudine di quelle praterie abissali avesse mai incontrato DIO. Continuavo a rimandare temendo di apparire troppo intimo e inopportuno di fronte alle nostre due donne. Me ne astenni. Ma alla fine sentivo che la risposta Nitto me l’avesse già data e stava tutta nella serenità di quel suo sguardo ancora vivo, rivolto alla bianca distesa delle saline.

Nitto muore il 24 gennaio 2018. Ciò che è rimasto di lui è nel piccolo cimitero di Levanzo con i suoi gradoni rivolti a mezzogiorno.

Dialoghi Mediterranei, n. 53, gennaio 2022

Note

[1] ho visto venir su una barcata di pesci.

[2] Ancorati.

[3] … mi deve insegnare come si fa?

[4] … zio Pietro, non venga più a chiamarmi perché voi non vedete quello che vedo io sul fondo: C’è una strage.

[5] ‘Costituisce l’insieme delle operazioni svolte durante la messa in mare delle reti della tonnara.’

[6] La ‘ncerra è una rete mobile larga quanto una “camera” e alta quanto la profondità del mare in cui si trova la tonnara, manovrata su un lato dai tonnaroti in superficie e sull’altro dal sub sott’acqua; ha la funzione di spingere i tonni nella direzione voluta.

[7] ‘Squarci nella rete.’

[8] … lui è accecato.

[9] ‘Gli uomini che aiutano i tonnaroti.’

[10] Tufi.

[11] Vedi nota 18.

[12] Vedi nota 18

[13] ‘Cime utilizzate per calare e salpare le porte delle camere della tonnara.’

[14] ‘Camera della mattanza.’

[15] ‘Fibra vegetale estratta dall’agave sisalana, simile allo sparto (ddisa), ma più resistente di questo.’

[16] ‘Magazzino dell’impianto a terra della tonnara.’

[17] È il Carcharodon carcharias, il più vorace di tutti gli squali. Spesso supera i 600 cm e i 2000 chili di peso. La sua presenza nelle tonnare siciliane è stata sempre attestata.

[18] La vucca a nassa costituisce l’ingresso principale attraverso il quale i tonni entrano nella tonnara; è formata da un imbuto di rete che si addentra nell’isola. L’isola della tonnara è un enorme parallelepipedo di rete, calato in direzione est-ovest, i cui lati maggiori vengono chiamati lato si sopravento (quello da cui provengono i tonni) e lato di sottovento (quello opposto), mentre i lati minori hanno i nomi di testa di levante e testa di ponente. L’isola della tonnara è suddivisa in diverse “camere” (vasi), delimitate in verticale dalle “porte”, che vengono calate sul fondo per far passare i tonni, o alzate per bloccarli. Le porte sono cucite ai lati, sicché, quando vengono calate, si comportano come un ponte elevatoio disponendo la rete sul fondo, in avanti o all’indietro, a seconda della direzione della corrente. Le porte vengono manovrate dai tonnaroti con delle cime laterali (nape) ad esse legate. Le camere assumono in successione i nomi di camera di levante, camera grande, bordonarello, bordonaro, bastardo, bastardella, camera della morte (corpu). Quest’ultima è l’unica ad avere il fondo di rete che viene sollevato per la mattanza.

[19] ‘Piccoli banchi di pesce a forma di palla.’

[20] Bistinu è il nome dato in Sicilia a qualsiasi genere di squalo.

[21] Ci hai preso per fessi!

[22] Inseguirlo.

[23] Sarà una specie di pescecane che non ha denti!

[24] Controllavano.

[25] ‘Piccola barca usata dal rais per spostarsi da un punto all’altro della tonnara.’

[26] Il rais è il capo dei tonnaroti e regista di tutte le operazioni in mare nella tonnara.

[27] ‘Barca minore addetta ai collegamenti con la terraferma.’

[28] ‘Barca minore adibita all’osservazione dell’ingresso dei tonni.’

[29] … e dissi: vedete? Se non fate le cose giuste, denti non ne vedete più!

[30] ‘Barca minore, chiamata anche agguatatura, la cui funzione è quella di controllare attraverso un vetro sistemato nel fondo della barca il passaggio dei tonni. Sette uomini a bordo si danno il turno in questo lavoro continuo.’

[31] Distesi.

[32] Gli uomini sono tutti impauriti e nessuno vuole guardare! C’è un uomo che ci passa sotto, con una cerata e una magnusa. La magnusa è un cappello a falde larghe, usato dai pescatori per proteggersi dagli spruzzi.

[33] Cosa vuole che le dica, rais? Spirito, anima di qualche morto disgraziato che gira insofferente in cerca di pace.

[34] Non esiste l’equivalente in lingua italiana. Si dice di cosa che, alla deriva sul mare, tocca o si ferma su spiaggia o sopra scogli affioranti. È improprio tradurlo con “spiaggiati”. Il termine potrebbe derivare dall’inglese mooring, che significa “ammaraggio, ormeggio”.

[35] Caduti rovinosamente.

[36] Prete.

[37] Boghe (Boops boops).

[38] Menole (Spicara maena).

[39] Pescispada e delfini, infatti, quando entrano in tonnara possono causare la fuoriuscita di molti tonni attraverso gli squarci che abilmente riescono a praticare nella rete. Già in un “benedizionale” del XVI secolo si ritrova una Benedictio maris contra phocas et feras maritimas devastantes opus piscationis, che secondo un rituale frequentemente seguito portava a invocare lo Spiritus Sancti affinché “… feras et monstra maritima expellat de hoc mari …” A volte, però, i delfini si mantengono nella tonnara insieme ai tonni senza volersi allontanare, malgrado i sistemi di cacciata usati dai pescatori, e finiscono per essere uccisi dai micidiali corchi dei tonnaroti o dai possenti colpi di coda dei tonni durante l’atto della mattanza.

[40] Il cannilere è la cima che mantiene la rete verticale sospesa al summu.

[41] Non ti fare vedere dai tonnaroti.

[42]Tartarughe marine (Caretta caretta).

[43] Pesce luna (Mola mola).

[44] Rete a circuizione

[45] Le carute sono costoni di roccia che si alzano dal fondo.

[46] Basso fondale.

[47] Letteralmente “fumetto”. Il segnale ultracustico emesso dal sonar, riflettendosi sul discontinuo corallo, produce nel segnale ricevuto una variazione di intensità che si manifesta come una sfocatura sulla traccia di registrazione lasciata dal pennino.

[48] Attrezzo usato per contrassegnare una precisa zona di mare, costituito da un filo sottile e resistente legato a un peso in una estremità e a un galleggiante nell’altra.

[49] ‘Robusto guadino, nella cui rete viene riposto il corallo raccolto dal sub. Al coppo è legato un bidone che, riempito d’aria quando il guadino è pieno, riporta in superficie il pescato.’

[50] Zuppa.

[51] Emergevo.

[52] … non ha taverne.

[53] Lo sai cosa dicono? Che quest’anno non ce la fai a finire l’annata.

[54] ‘Non aver paura, Maria! Ce la farò’.

[55] Guardato.

[56] Il prete

[57] Piroscafo

[58] Sorta di galleggianti.

[59] Termine marinaresco usato per designare una violenta discesa di maltempo.

[60] ‘Area dello stabilimento dove si riunivano gli uomini della tonnara.’

[61] Ancheggiavo.

[62] Tremaglio

__________________________________________________________________________

Emilio Milana, egadiano, ingegnere optoelettronico, vive tra Bologna e Marettimo. Ha scritto opere sulla storia della cucina, dell’alimentazione e dell’archeologia dell’arcipelago. Tra le sue pubblicazioni: La scia dei tetraedri. Nel mare gastronomico delle Egadi, premiato al Premio Bancarella (Pontremoli 2009), Hiera fu cartaginese?, un’accurata analisi sui siti archeologici rinvenuti dall’autore a Marettimo, comprovante la frequentazione fenicio-punica dell’Isola come una “stazione di servizio” nel mare Mediterraneo.

______________________________________________________________