di Simone Casalini

I tumulti di piazza che hanno sorpreso la Storia e gli analisti politici undici anni fa in quelle che sono state ridefinite “Primavere arabe” sono diventati una tentazione per avventati tribunali fallimentari in cui la dimensione del processo (politico, s’intende) viene troppo spesso sottovalutata. Quello che possiamo affermare in una ricostruzione più aderente alla filologia degli eventi è invece una sorta di duplicità: il contributo più importante è interno, ossia la rottura di un paradigma storico cominciato con la decolonizzazione; il secondo (esterno) la frammentazione di un ordine regionale con una tendenza alla multipolarità conflittuale (Siria, Libia, Yemen, le fragilità di Iraq e Libano, eccetera).

Nella ricostruzione di un evento che ha segnato un punto di non ritorno, anche lì dove in apparenza si è tornati all’ancien règime, è importante poi sottolineare la nuova presenza dell’area – qui più specificamente sarà preso in considerazione il caso Tunisia e del Maghreb – nel Mediterraneo alla luce di una diversa ricostruzione della Storia che indica nel Mediterraneo certamente un luogo di reciproca egemonia e subalternità, ma anche di condivisione culturale, valoriale e politica, di molteplici connessioni e intrecci più che di costituzione di un modello di alterità.

Dalla decolonizzazione al post- colonialismo: le Primavere arabe

Per una ricognizione geopolitica delle Primavere arabe si può partire solo da un punto: Sidi Bouzid. E dalle sue strade perché è politicamente significativo che questa cittadina, sede dell’omonimo governatorato, sia stato l’epicentro di una serie di sismi che si sono poi propagati fino al Medio Oriente. Sidi Bouzid occupa il centro della Tunisia. Ma è essenzialmente una periferia, un meridione, un’area agricola depressa orlata di mandorli e olivi che esalta il ciclico contrasto tra le zone urbane costiere (ricche) e quelle dell’entroterra (povera) del Paese.

A Sidi Bouzid buona parte dell’economia è informale, fuori da qualsiasi codificazione. Ambulanti abusivi, artigianali pompe di benzina ai lati delle strade, piccole riparazioni in nero per assicurarsi qualche dinaro. Tarek “Mohamed” Bouazizi ha un carretto in cui vende pochi prodotti di frutta e verdura. Il 17 dicembre 2010 viene fermato da sei poliziotti – quattro uomini e due donne – che lo multano di 20 dinari (6 euro) e gli sequestrano la bilancia e la mercanzia. Lui si presenta nella sede del governatorato, su avenue Bourguiba, per protestare ma non viene ricevuto. Entra in un negozio di vernici, prende un solvente e torna di fronte alla sede del governatorato. Si cosparge con il solvente e tira fuori un accendino che, secondo Slimane Rouissi, un professore a cui la famiglia di Tarek ha consegnato il compito di conservarne la memoria, non era carico. Forse voleva essere solo una minaccia, sta di fatto che una scintilla o la fiamma lo trasformarono – come venne poi scritto all’indomani a Cité El Nour, il quartiere dove abitava – in un “martire”. Prima di Bouazizi altri due ragazzi si erano immolati con la stessa modalità, a Monastir in marzo e a Metlaoui in novembre. Ma senza esito.

A Sidi Bouzid la propagazione dei tumulti è istantanea e raggiunge Regueb, Menzel Bouzayane, Maknassy, Kasserine. E poi ancora Thala e Sfax, quindi Gafsa (dove nel 2008 c’era stato l’anticipo della rivoluzione) fino ad arrivare a Tunisi e ad uscire dalla Tunisia. Al Cafè Samarkand, a qualche isolato da avenue Bourguiba, il viale che come il sedime di un fiume si riempie ancora oggi di manifestanti e scioperanti, si ritrovavano intellettuali e rivoltosi nei tavolini verde mare per disegnare insieme cartelli e slogan e imprimere il colpo definitivo all’assetto della decolonizzazione cominciato con il padre della Tunisia moderna, Habib Bourguiba, e proseguito con il suo successore, Ben Ali, che si era insediato nel novembre del 1987 in seguito a quello che è rimasto conosciuto come “colpo di Stato medico”, anticipando un tentativo di colpo di Stato del Movimento della Tendenza Islamica.

Di lì a poco il presidente tunisino Ben Ali è costretto a riparare in Arabia Saudita – insieme alla Francia, il principale player politico in Tunisia –, non prima di aver tentato un ultimo gesto di sutura della rivoluzione ormai aperta, recandosi all’ospedale di Ben Arous dove Tarek Bouazizi era ricoverato. Quella foto che ritrae Ben Ali e Tarek Bouazizi, avvolto nelle bende bianche, in un rapporto di causa-effetto è l’ultima istantanea di una storia. Yadh Ben Achour ha scritto che «questo gesto sacrificale diviene il simbolo di riconoscimento di tutte le categorie sociali diseredate, in particolare le masse dei giovani disoccupati».

A Sidi Bouzid, dunque, si è riscritta la storia della Tunisia e del mondo arabo in un evento di pochi secondi, forse nemmeno intenzionale. Quello di Sidi Bouzid, peraltro, era il governatorato che, in rapporto alla popolazione, presentava il più alto numero di aderenti al Raggruppamento costituzionale democratico, il partito di Ben Ali. E ciò offre contemporaneamente l’idea della consunzione del sistema e della portata dell’evento storico. Sidi Bouzid è diventato l’innesco di un focolaio che si è diffuso in Nord Africa e in una parte del Medio Oriente, sconvolgendo un equilibrio pluridecennale. Mi limiterò qui a piccoli flash per inquadrare la situazione.

Nel vicino Marocco i tumulti di piazza scoppiati nei mesi di febbraio e marzo 2011 (da Rabat a Casablanca) sono stati riassorbiti dalle riforme costituzionali, economiche e sociali del re Mohamed VI che è riuscito, con una parziale devoluzione di potere e grazie al consenso che comunque aveva, a incanalare le proteste in senso istituzionale. Anche qui il movimento affiliato alla fratellanza musulmana (Giustizia e sviluppo, peraltro crollato alle elezioni legislative, da 125 a 12 seggi) ha scelto di istituzionalizzarsi.

In Algeria la Primavera araba è scesa in piazza già dal gennaio 2011 contro il caro vita e lo stato di emergenza che era in vigore da 19 anni. Poi è proseguita sotto traccia, controllata dal regime militare (elemento che invece ha facilitato la rivoluzione tunisina perché i militari scaricarono, ad un certo punto, Ben Ali), e si è intrecciata nell’evoluzione politico-istituzionale del Paese con le condizioni sempre più inferme del presidente storico Abdelaziz Bouteflika. Nel 2019 è riaffiorato, in modo più potente, con l’Hirak (letteralmente “movimento”) che ha impedito il quinto mandato di Bouteflika, ma che ha poi boicottato le elezioni presidenziali dove ha vinto Abdelmadjid Tebboune (con la partecipazione al 39,9%). Un civile, ex ministro, vicino ad un uomo forte dei militari, il generale Ahmed Gaid Salah. Aveva promesso il dialogo con l’Hirak, ma non è avvenuto e le condizioni del Paese non sono mutate. E anche il dissenso ha continuato ad essere represso con arresti e leggi sempre più stringenti. Quindi le spinte alla sollevazione sono essenzialmente due: il regime militare, agente della decolonizzazione (come in Egitto), che ora assomiglia sempre di più ad una gerontocrazia e le condizioni socioeconomiche degradate del Paese. Il Covid ha avuto un ruolo importante, a vantaggio del regime, perché ha consentito nuovi divieti e nuove interdizioni che hanno congelato l’azione dell’Hirak.

In Egitto il 25 gennaio 2011 cinquantamila manifestanti hanno occupato Piazza Tahrir diventata presto un altro fortissimo simbolo delle Primavere arabe. Una piazza che è cresciuta fino ad esondare nelle vie limitrofi nei giorni seguenti, superando il milione di adesioni. Una propagazione talmente repentina da determinare la caduta quasi immediata di Hosni Mubarak – che si dimette a febbraio – e l’avvio di un processo democratico, con le prime elezioni che porteranno alla vittoria dei Fratelli musulmani e alla presidenza di Mohamed Morsi (Partito Libertà e Giustizia), il primo e unico presidente democraticamente eletto (sconfisse con il 51% dei consensi l’ex primo ministro di Mubarak, Ahmed Shafiq). Quella egiziana resta la transizione più incerta perché nel 2013 i militari fecero un colpo di Stato, detronizzando Morsi ad un anno dalle sue elezioni e perseguendo tutti i militanti della fratellanza islamica sulle cui morti e incarcerazione è sinceramente calato un silenzio colpevole della comunità internazionale (molti sono stati gli esuli soprattutto in Qatar e Turchia). Certamente Morsi ha commesso alcuni errori, allontanandosi dai sentimenti che avevano connotato la piazza e di cui i Fratelli Musulmani erano stati comunque protagonisti, lasciando sullo sfondo la crisi economico-sociale del Paese, forzando alcune riforme per attribuirsi più poteri soprattutto in campo giudiziario. E, infine, ricercando una progressiva islamizzazione del Paese che aveva sollevato più obiezioni, soprattutto nella parte laica e nella Chiesa coopta. Venne destituito con l’accordo delle opposizioni e il nuovo presidente divenne il generale al-Sisi che, ironia della sorte, proprio Morsi aveva chiamato al governo come ministro della Difesa (al posto del mushir Mohammed Hoseyn Tantawi). L’Egitto rimane un attore centrale del Mediterraneo anche per il ruolo che ha svolto e continua a svolgere in Libia. La sua lotta senza confine alla Fratellanza musulmana e alle sue articolazioni nel Medio Oriente e nel Maghreb l’hanno posto anche in contrasto con la Turchia che invece li sostiene in qualche misura. È interessante notare come la protesta qui sia stata veicolata e raccolta, in termini di risultato, dal soggetto politico più organizzato: i Fratelli musulmani.

Ci sono due elementi che hanno accomunato le Primavere arabe. Il primo è la volontà di chiudere un ciclo storico – che, come abbiamo visto, non sempre è riuscito – che si protraeva dalla decolonizzazione e che si è incrinato su due questioni fondamentali: la crisi economico-sociale (carovita, disoccupazione, corruzione, nepotismo. In una parola: assenza di un avvenire per molte classi sociali) e la richiesta di una maggiore libertà di espressione, anche se declinata in modo differente e non necessariamente collimante con l’idea di democrazia liberale occidentale. Il secondo elemento è stata la natura di protesta popolare, spontanea, eterogenea, giovane (elemento fondamentale) che non ha saputo però in nessun caso – certamente non va sottovalutato l’elemento repressivo – produrre un pensiero egemonico o diventare soggetto rivoluzionario. O almeno non nel senso che intendeva Hannah Arendt. E poi certamente le divisioni tra modernisti e islamisti che hanno occupato la stessa piazza senza sviluppare alleanze feconde.

Il laboratorio Tunisia: dalla rivoluzione al populismo

La Tunisia rimane la punta più avanzata di questo processo. E lo è per una serie di caratteristiche storiche – rispetto ad Egitto, Libia ed altri Paesi dell’area – che Stefano Torelli enuclea così: 1. tradizione costituzionale senza eguali nel mondo arabo-islamico che affonda le sue origini nell’Ottocento; 2. classe media e società civile molto attivi e da sempre attori politici; 3. Islam moderato e pronto ad istituzionalizzarsi; 4. una popolazione mediamente più istruita e politicizzata; 5. il rispetto del pluralismo (oggi, per esempio, la Tunisia ha uno dei movimenti Lgbt più importanti del mondo arabo).

A questo aggiungerei che la società civile plurale ha saputo negli anni guadagnare terreno. Il movimento femminista ha mosso i primi passi all’inizio del Novecento (1936), i grandi temi biopolitici e dei diritti sono da tempo oggetto di dibattito, Habib Bourguiba come primo atto della decolonizzazione fece approvare nel 1956 il Code du statut personnel che estendeva il diritto di chiedere il divorzio anche alle donne, introduceva un’età minima per i matrimoni, vietava la poligamia e il ripudio della moglie da parte del marito. La Tunisia introdusse anche l’aborto prima della Francia e Bourguiba, nella sua spinta secolarizzatrice, creò anche uno dei sistemi d’istruzione più avanzati dell’area arabo-islamica. Spinta che è continuata fino ai nostri giorni sotto la presidenza di Beji Caid Essebsi – il grande elemento di equilibro della primavera araba tunisina – che ha portato per esempio ad eliminare il divieto per una donna di sposare un uomo di fede non islamica o ad affrontare (ma non risolvere) la questione dell’eredità contenuta nel Corano che crea una sperequazione tra eredi maschi e femmine. Ancora: la Tunisia è stato il primo Paese arabo-musulmano ad abolire la schiavitù (1846) e il primo a dotarsi di una Costituzione moderna (1861).

Nel nuovo percorso, dopo la cacciata di Ben Ali, la Tunisia si è dotata di una nuova Costituzione nel 2014 dopo aver sfiorato la guerra civile per gli assassini politici di Chokri Belaid e Mohamed Brahmi (e ancora fu determinante il ruolo di quattro associazioni della società civile – il sindacato Uggt, l’associazione degli imprenditori Utica, la Lega tunisina per i diritti dell’uomo e l’Ordine nazionale degli avvocati – che promossero il “dialogo nazionale” che valse loro anche il premio Nobel per la pace). Una Costituzione che rientra nel novero del cosiddetto “costituzionalismo globale”, di natura pattizia, partecipata e con un elenco molto ampio di diritti. È stato retrocesso qualsiasi tentativo di inserire riferimenti alla shari’a, mentre il processo costituzionale ha verbalizzato l’uguaglianza tra cittadini e cittadine (articolo 21) e a promozione della donna in politica (articoli 34 e 46).

Uno degli elementi caratterizzanti della Tunisia è senza dubbio l’evoluzione di un Islam moderato incarnato dal Partito della Rinascita islamica (Ennahda) che ha partecipato al percorso costituzionale e di governo – un po’ meno alla fase rivoluzionaria, il suo leader Rachid Ghannouchi, in esilio a Londra, fece ritorno a Tunisi dopo la partenza di Ben Ali – e che in questi anni, attraverso i suoi congressi, ha proclamato la sua uscita dall’Islam politico. Ennahda è l’ultimo atto nella storia del radicalismo islamico tunisino, da sempre affiliato alla fratellanza musulmana egiziana, che era nato nel 1967, dopo la Guerra dei Sei Giorni, come al-Jama’a al-Islamiyya per poi diventare il Movimento della Tendenza Islamica. L’ideale dello Stato islamico, nelle parole di Ghannouchi, della “democrazia islamica”, basata sulla shari’a e sulla shura, o ancora della “democrazia consensuale”.

Nonostante il ripudio dell’Islam politico, colpevole di essersi imparentato con il terrorismo, non sono mancate zone d’ombra nell’azione di Ennahda, esito di un contenitore che raccoglie sensibilità assai diverse. Gli omicidi Brahmi e Belaid sono stati accostati a Ennahda, considerata da alcuni settori della società tunisina come la mandante politica e morale. Il politologo dell’università di Tunisi e presidente dell’Osservatorio tunisino sulla transizione democratica, Hamadi Redissi, ha sottolineato che i democratici islamici sembrano manifestare due sindromi: la tentazione di dare vita ad una teo-democrazia e la dittatura elettiva, sfruttando anche il formidabile radicamento sul territorio con oltre duemila sedi del partito in tutto il Paese, come continua forma di legittimazione.

Ma va altresì sottolineato che Ennahda ha espresso in questi anni un pezzo della classe media tunisina. Un terzo dei candidati di Ennahda alle elezioni per eleggere l’Assemblea costituente nel 2011 e poi alle elezioni politiche del 2014 erano insegnanti. Mentre i salafiti e i movimenti del radicalismo islamico, che oggi si riconoscono nel cartello elettorale di al-Karama, pescano soprattutto nel proletariato e sottoproletariato. Ennahda è chiamata anche ad un cambio di paradigma con una leadership, quella dell’ottuagenario Ghannouchi, che forse potrà fare chiarezza su quali saranno le prospettive dell’islamismo moderato in Tunisia, soprattutto se a succedergli sarà qualcuno delle nuove generazioni di dirigenti.

In questi undici anni – nonostante i principi democratici, le elezioni dei governatorati e dei sindaci, insomma l’avvio delle procedure di una normale democrazia – la Tunisia ha progressivamente osservato il peggioramento degli indicatori economici (il tasso di disoccupazione è al 18%, ma quello giovanile vola al 40%). A poco sono serviti gli investimenti del Fondo monetario internazionale legati alle riforme interne. La Tunisia ha anche pagato la crisi libica, Paese che assorbiva molti lavoratori. Le grandi coalizioni che hanno sostenuto i governi si sono spartite spesso le nomine, occupando il potere più che esercitandolo. L’ultimo dossier, relativo al mese di ottobre, del Forum tunisino per i diritti economici e sociali ha registrato una nuova ripresa delle manifestazioni di protesta (789) con epicentri, a parte Tunisi (67), nei luoghi dove è germogliata la primavera araba (Sidi Bouzid, 100 manifestazioni; Kairouan 162; Gafsa 91). Di queste più del 50% sono state pianificate e il 46% sono invece esito di eventi spontanei. Il diritto al lavoro ha causato il 30% delle manifestazioni, rivendicazioni relative ad un miglioramento della situazione professionale il 14%, l’11% delle proteste ha invece avuto come focus la carenza infrastrutturale del Paese. Il 32% dei manifestanti è disoccupato. Infine, sono ritornati a crescere i suicidi o tentati suicidi (19 in ottobre, di cui la metà per immolazione), la maggior parte dei quali riguarda giovani sotto i 35 anni.

Nelle conclusioni del report il Forum tunisino per i diritti economici e sociali sottolinea che questo incremento di proteste «sarà il punto di ripartenza e l’inizio di un fine anno caldo con un ultimo trimestre che indica il lancio di una nuova ondata di movimenti, di rivendicazioni e di proteste (…) Il problema dell’aumento periodico dei prezzi, il costo della vita, l’assenza di giustizia fiscale, la prevalenza della corruzione e del nepotismo sono un problema per quelle classi povere o medie che declinano verso la povertà, come i salariati o gli impiegati, che rappresentano ormai i due terzi dei tunisini». Nota a margine: la Tunisia, nel massimo dell’appeal di Daesh, ha anche fornito 6mila foreign fighters, impegnati soprattutto nel teatro di guerra siriano, che hanno trovato nel richiamo del radicalismo e della violenza una risposta alla loro condizione socioeconomica e culturale.

Questa insicurezza sociale e fragilità economica, e l’immobilismo della politica, sono stati alla base del voto che alle elezioni presidenziali del 2019 ha premiato il costituzionalista ed outsider, Kaïs Saïed, un conservatore paternalista che ha intercettato il voto dei tanti giovani frustrati dagli esiti socioeconomici della rivoluzione, promettendo una nuova rivoluzione, in primis morale. La sua elezione ha avvicinato la Tunisia all’Europa perché Saïed incarna, da un punto di vista politologico, la classica espressione del populismo coevo. La difficile convivenza con i partiti e con Ennahda, soprattutto, e la deficitaria gestione del Covid (la Tunisia era classificata come uno dei Paesi al mondo più colpiti) ha spinto Saïed ad un atto di forza il 25 luglio con il licenziamento del primo ministro Mechichi e la sospensione del parlamento, andando oltre il dettato costituzionale che disciplina lo stato di eccezione nel suo articolo 80. Saïed ha nominato un nuovo premier, la prima donna, Najla Bouden Romdhane, ma la sua retorica anti-partiti e la sostanziale assenza di provvedimenti che mutassero il quadro economico e sociale stanno rapidamente erodendo il suo consenso. Jeune Afrique, citando alcuni sondaggi, indicava la fiducia nel suo operato al 94,9% in agosto scesa al 66% a novembre (solo il 35% per la nuova premier). L’instabilità politica ha avuto anche come effetto quello di produrre un ulteriore rallentamento delle trattative con il Fondo monetario internazionale per un prestito di 4 miliardi. Il debito pubblico è di quasi 35 miliardi di dollari e costituisce l’85% del Pil del Paese.

Nordafrica e Europa: due sponde, tante storie

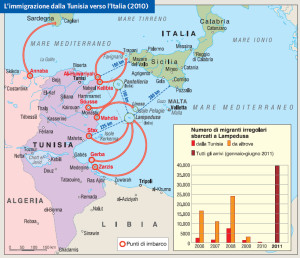

L’effetto di questa profonda crisi, acuita anche dalla pandemia che ha sospeso (senza diritto di accesso agli ammortizzatori sociali) l’economia informale che costituisce circa il 40% del sistema economico tunisino e colpito il settore trainante del turismo (- 71,9% nelle entrate), ha un suo indicatore significativo nel fenomeno dell’immigrazione. Secondo i dati forniti sempre dal Forum tunisino per i diritti economici e sociali, l’immigrazione non regolare ha raggiunto la cifra di 14.308 migranti sbarcati sulle coste italiane dal mese di gennaio a quello di ottobre di quest’anno: 1.470 nel mese di ottobre. I migranti intercettati sono stati invece 22.147 attraverso 1.545 operazioni di intercettazione. Nel 2020 erano stati 11.212 (da gennaio a ottobre) i migranti riusciti a sbarcare, 2.592 nel 2019 e 4.849 nel 2018. Le traversate sventate dalle autorità tunisine sono state 263 nel mese di ottobre 2021. Complessivamente 34 persone sono morte o disperse in mare a seguito di naufragi sempre nello stesso mese.

Secondo i dati forniti dal Ministero dell’Interno italiano, dall’agosto 2020 al luglio 2021 sono sbarcati in Italia 49.280 migranti con un incremento del 128% rispetto all’anno precedente. Il 45,3% di questi flussi provengono dalla Libia, il 35,9% dalla Tunisia.

I temi dell’immigrazione e della sicurezza sono ormai da anni al centro delle politiche europee e nazionali. La maggior parte delle rotte verso l’Europa vengono tracciate dalla Libia, e ora anche dall’Algeria (soprattutto dal 2020). Nel 2017 l’Unione europea ha istituito con l’Unione africana e le Nazioni Unite una task force congiunta sulla migrazione che mira a unire gli sforzi e a potenziare la cooperazione per rispondere alle sfide migratorie in Africa, in particolare in Libia. Nel 2018 sono state intensificate le azioni di controllo per porre fine alle attività dei trafficanti dalla Libia e altri Paesi, aumentato il sostegno alla guardia costiera libica (operazione Sophia) e potenziata la cooperazione con altri Paesi di origine e transito. Nel 2019 l’Unione europea ha approvato cinque nuovi programmi in materia di migrazione nell’Africa settentrionale per un totale di 61,5 milioni di euro. Riguardano i rifugiati e migranti vulnerabili, il miglioramento delle condizioni di vita e la resilienza dei libici e il lavoro. Sono all’interno del Fondo fiduciario di emergenza dell’Ue per l’Africa che ammonta a 4,5 miliardi di euro. L’Ue ha anche incentivato il rimpatrio volontario: 50mila persone provenienti dalla Libia lo hanno accettato dal 2017 al 2020.

L’immigrazione sembra essere diventata l’unità di misura delle relazioni tra l’Unione europea, i singoli Paesi (come l’Italia) e i principali attori che si affacciano sul Mediterraneo. Proprio recentemente la ministra Lamorgese, in un incontro a maggio a Tunisi con il presidente Saïed, ha posto le basi di un nuovo accordo: investimenti, aumento dei visti e degli ingressi legali, rimpatri più facili e la riduzione dei natanti con il loro carico di miseria.

Al netto di tutti questi temi che riguardano gli aspetti securitari e umanitari, l’Unione Europea ha cercato a febbraio di rilanciare una nuova Agenda per il Mediterraneo – nel solco della Dichiarazione di Barcellona (1995) – che prevede investimenti fino a 30 miliardi di euro nell’area sui temi della democrazia e dei diritti, dell’economia, delle migrazioni (per individuare percorsi legali), della pace e della sicurezza e infine della sfida dei cambiamenti climatici. Analogamente, un’iniziativa di cooperazione può essere considerata invece la Politica europea di vicinato (Pev) che riguarda i Paesi dislocati nei confini dell’Unione europea e che si attua mediante politiche bilaterali (Ue-singoli Paesi). Questi sono al momento gli strumenti principali introdotti nel Mediterraneo dall’Europa, presente nello scenario nordafricano e mediorientale non sempre con posizioni unitarie e con le stesse strategie geopolitiche (vedi Libia). L’affermazione di un assetto multipolare ha quindi visto l’ingresso nell’area di nuovi interessi e nuove potenze come Russia, Turchia e Cina. Ma soprattutto ha osservato l’indebolimento dell’equilibrio nell’area con una nuova frattura, assai recente, che ha visto contrapporsi Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Egitto, da una parte, e Turchia – sostenitrice dei Fratelli musulmani – dall’altra. La rivalità turco-araba si è anche riaccesa in seguito agli Accordi di normalizzazione degli Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Sudan e Marocco con Israele.

Conclusioni

Infine, un’ultima considerazione. Riguarda il modo in cui guardiamo alla Storia che è stato spesso caratterizzato da un rigoroso eurocentrismo. Gli altri Paesi, le ex colonie soprattutto, sono spesso considerate, come ha scritto Franco Rella, come le banlieue dell’Europa, periferie difficili e problematiche ma ancora strategiche per gli interessi europei. Da un punto di vista storiografico si sono affacciate nuove modalità di scrittura della Storia che sottolineano le interconnessioni globali, le relazioni, i rapporti (World History o Global History) oppure la graduale ibridazione culturale (Postcolonial Studies) che è avanzata come segno della violenza coloniale e della globalizzazione, affermatasi sulle orme del mercantilismo. Questo tentativo assai originale di riscrivere la Storia, la nostra vita in comune e la nostra contemporaneità – come suggerisce il filosofo indiano Homi Bhabha – potrebbe forse essere utile ad un diverso approccio delle politiche per il Mediterraneo, in cui i Paesi dell’Africa e del Medio Oriente abbiano un ruolo più attivo e paritario, in una forma di co-responsabilizzazione che potrebbe implementare la gestione di quei temi – sicurezza e immigrazione – al centro del nostro dibattito. Del resto, come scriveva Fernand Braudel, «che cos’è il Mediterraneo? Mille cose insieme. Non un paesaggio ma innumerevoli paesaggi. Non un mare, ma un susseguirsi di mari. Non una civiltà, ma una serie di civiltà accatastate le une sulle altre». Dunque, un luogo plurale, di scambi e di costruzione incessante di nuove culture che nascono dall’incontro.

Dialoghi Mediterranei, n. 53, gennaio 2022

Riferimenti bibliografici

Yadh Ben Achour, La tentazione democratica, Ombre corte, Verona, 2010.

Michel Camau e Vincent Geisser (a cura di), Habib Bourguiba: la trace et l’héritage, Karthala, Paris 2005.

Massimo Campanini, Storia del Medio Oriente contemporaneo, Il Mulino, Bologna, 2017.

Massimo Campanini, Storia dell’Egitto. Dalla conquista araba a oggi, Il Mulino, Bologna, 2017.

Tania Groppi e Irene Spigno (a cura di), Tunisia. La primavera della Costituzione, Carocci, Roma 2015.

Ahmed Kassab, Ahmed Ounaies (a cura di), Histoire générale de la Tunisie. L’Époque Contemporaine, Sud Editions, Tunis, 2010.

Hamadi Redissi, L’islam incertain: révolution et islam post-autoritaire, Éditions Cérès, Tunis, 2017.

Stefano Torelli, La Tunisia contemporanea, Il Mulino, Bologna, 2015.

Anne Wolf, Political Islam in Tunisia. The History of Ennahda, C. Hurst&Co., London, 2017.

________________________________________________________

Simone Casalini, giornalista professionista, è caporedattore web del Corriere del Veneto e del Corriere di Bologna (Corriere della Sera) e collabora con alcune riviste di politica internazionale (Eastwest e Dialoghi mediterranei), curando in particolare l’evoluzione sociopolitica della Tunisia e il tema delle migrazioni. È anche docente a contratto all’università di Trento. Si è laureato in Scienze politiche all’Università di Urbino. Ha pubblicato Intervista al Novecento (Egon, 2010) in cui attraverso la voce di otto intellettuali – tra i quali Sergio Fabbrini, Toni Negri, Franco Rella e Gian Enrico Rusconi – ha analizzato l’eredità del secolo breve e Lo spazio ibrido. Culture, frontiere e società in transizione (Meltemi, 2019). È coautore del libro collettivo La Trento che vorrei (Helvetia, 2019) e del documentario sulla primavera araba tunisina: Tunisia, nove anni dopo. La rivoluzione sospesa (2020, con Roberto Ceccarelli, https://vimeo.com/395279730 ).

______________________________________________________________