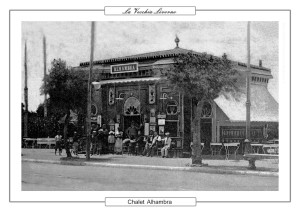

Qualche tempo fa descrivevo a un gruppo di amici i cambiamenti che si sono verificati nella città in cui sono cresciuto, Livorno. In particolare mi riferivo a una delle sue zone storiche, collocata a ridosso della Fortezza Nuova: Piazza Garibaldi e le vie adiacenti [1]. Un tempo abitata esclusivamente da pescatori, portuali e piccoli artigiani, questa parte della vecchia Livorno ospita oggi numerosi immigrati. La coabitazione ha creato in passato anche alcuni conflitti, che al momento parrebbero sopiti, ma il mutamento risulta comunque evidente: kebab e alimentari orientali in luogo dei vecchi “tortai” (forni in cui si cuoce la “torta di ceci”, assai amata dai Livornesi); donne che camminano velate; molti neri seduti attorno al monumento dell’eroe dei due mondi; la Piazza occupata, al pomeriggio della domenica, da giovani maghrebini che lavano l’automobile ascoltando musica araba a tutto volume. “Beh” ha commentato uno dei presenti “dovresti essere contento, no?”. Evidentemente si riferiva al fatto che io, avendo scritto un libro dal titolo Contro le radici, dovrei rallegrarmi del mutamento subito dalla mia città in seguito all’afflusso degli immigrati: e non certo dolermene. La domanda era visibilmente provocatoria, ciononostante (o forse proprio per questo) ho dovuto chiedermi: ma io, sono contento?

Antropologia e nostalgia

Baudelaire

Certo che non lo sono. In quelle strade ho passeggiato da bambino, assieme a mio padre che mi portava a mangiare una ciotola di cozze e arselle calde comprata (25 lire) al chiosco dei frutti di mare. Da adulto ci ho portato mia figlia, perché mi faceva piacere che anche lei conoscesse certe stradine dai nomi coloriti come via della Pina d’Oro, via dei Terrazzini o via dell’Oriolino. E ricordo anche che ci divertivamo. Insomma, è una zona a cui sono legato sentimentalmente, e vederla trasformata non mi procura certo gioia. Ma per quale motivo? Forse perché Piazza Garibaldi ha perso le sue “radici culturali”? O a turbarmi è piuttosto il pensiero di aver perso una parte della mia vita, rappresentata dalla Livorno di quegli anni? Che avrei peraltro perso comunque, sia che la zona di Piazza Garibaldi fosse stata occupata da albanesi, arabi e africani, com’è avvenuto, sia che in assenza di immigrazione fosse stata ‘gentrificata’ da ricchi borghesi che parcheggiano il Suv sul marciapiede, com’è accaduto altrove. E comunque, se il chiosco dei frutti di mare ha smesso di servire ciotole di cozze e arselle, non è per colpa del kebab, ma dell’inquinamento, dell’incredibile aumento nel costo dei mitili e (verisimilmente) delle normative europee. In altre parole, del tempo che passa.

Una delle innumerevoli contraddizioni in cui si avvita la nozione di “radici culturali” – specie quando è messa in serie con quelle di “identità” e “tradizione” – sta proprio qui: nel confondere la memoria privata con quella collettiva, l’antropologia con la nostalgia e la storia con la politica. Se l’uso politico delle “radici” viene spesso segnalato, la componente nostalgica di questo richiamo viene invece sottovalutata. A torto, riteniamo. Basterebbero a dimostrarlo certe affermazioni di intellettuali e scrittori che, come Michel Houellebecq o Alain Finkielkraut, da posizioni diverse si trovano oggi a difendere le “radici” della cultura francese: «tornare a essere cristiani sarebbe come far ritorno a casa dopo un lungo e penoso vagabondaggio» ha affermato Houellebecq (in inglese il nostalgico si definisce proprio «homesick» ossia «malato di casa») ; «la Francia non è più un paese cattolico, ma lo è stato, e questo rappresenta un dovere per tutti noi», gli ha fatto eco Finkielkraut, proponendo in questo modo una vera e propria etica della nostalgia. Entrambi gli interlocutori hanno poi concordato nel rimpiangere la perduta «fede nella vita eterna» [2].

Una delle innumerevoli contraddizioni in cui si avvita la nozione di “radici culturali” – specie quando è messa in serie con quelle di “identità” e “tradizione” – sta proprio qui: nel confondere la memoria privata con quella collettiva, l’antropologia con la nostalgia e la storia con la politica. Se l’uso politico delle “radici” viene spesso segnalato, la componente nostalgica di questo richiamo viene invece sottovalutata. A torto, riteniamo. Basterebbero a dimostrarlo certe affermazioni di intellettuali e scrittori che, come Michel Houellebecq o Alain Finkielkraut, da posizioni diverse si trovano oggi a difendere le “radici” della cultura francese: «tornare a essere cristiani sarebbe come far ritorno a casa dopo un lungo e penoso vagabondaggio» ha affermato Houellebecq (in inglese il nostalgico si definisce proprio «homesick» ossia «malato di casa») ; «la Francia non è più un paese cattolico, ma lo è stato, e questo rappresenta un dovere per tutti noi», gli ha fatto eco Finkielkraut, proponendo in questo modo una vera e propria etica della nostalgia. Entrambi gli interlocutori hanno poi concordato nel rimpiangere la perduta «fede nella vita eterna» [2].

La nostalgia è un sentimento nobile, del resto senza di esso saremmo privi di buona parte della poesia lirica moderna. Soprattutto, la nostalgia è un sentimento che fa sentire nobile chi la prova, come ugualmente rivela il desiderio di comporre lirica. Dubitiamo però che esso possa essere di qualche aiuto quando si tratta di comprendere la storia o i processi sociali. Da che mondo è mondo, infatti, i luoghi e le culture di chi li abita sono sempre mutati: con maggiore o minore velocità, certo, ma nel corso del tempo le popolazioni si sono mischiate, così come le usanze – nel campo della religione, dell’alimentazione o dell’abbigliamento – hanno implacabilmente continuato a trasformarsi. I Romani che onoravano i propri dèi sono stati prima definiti ‘pagani’, poi sono diventati a loro volta tutti ‘cristiani’; allo stesso modo, dopo la cosiddetta scoperta dell’America, la polenta si è cominciato a farla col mais, da quella farinata di farro o spelta che era; così come gli uomini hanno man mano abbandonato tuniche e toghe per indossare le bracae che un tempo furono proprie solo dei barbari, salvo lasciarne l’onore (e l’onore) agli ecclesiastici; mentre gli sbuffi secenteschi si riducevano progressivamente fino agli odierni pantaloni a tubo e vita bassa. E certo, da una generazione all’altra, i più vecchi avranno provato nostalgia per quegli aspetti del proprio passato che avevano perduto, trascinati via dagli innumerevoli nastri trasportatori della storia. La quale è vero che non procede lungo un percorso rettilineo e assoluto, anzi, come già insegnava Eugenio Montale, «non è poi la devastante ruspa che si dice. Lascia sottopassaggi, cripte, buche e nascondigli. C’è chi sopravvive» [3]. Ma a dispetto di ciò, che la cultura – cioè il modo in cui le generazioni degli uomini vivono la propria vita – muti col passare del tempo, costituisce un fenomeno inevitabile. Del resto proprio Livorno ne offre un esempio evidente.

Sostanzialmente la città fu creata ex novo dai Medici, nella seconda metà del Cinquecento, quando Francesco I ne affidò il progetto a Bernardo Buontalenti. Ma il suo sviluppo si dovette soprattutto a Ferdinando I che, tra il 1591 ed il 1593, emanò le cosiddette “Livornine” [4]. Queste leggi contemplavano una serie di privilegi volti a far affluire nella nuova città «mercanti di qualsiuoglia natione, leuantini, e’ ponentini spagnioli, portoghesi, Greci, todeschi, & Italiani, hebrei, turchi, e’ Mori, Armenij, Persiani, & altri». A tutti costoro veniva garantita libertà religiosa, amnistia (salvo che non si fossero commessi omicidi o coniate monete false) e soprattutto protezione dall’Inquisizione: cosa che favorì un massiccio afflusso di ebrei sefarditi, espulsi da Spagna e Portogallo alla fine del Quattrocento, con la conseguente formazione di un’importante colonia ebraica. A Livorno si parlava anzi un dialetto giudeo-livornese, detto “bagitto”, che includeva anche forme provenienti da altre lingue, e la cui produzione letteraria si è spenta solo negli anni cinquanta del Novecento. Come se non bastasse, fra Cinque e Seicento Livorno ebbe perfino il poco onorevole primato di essere la città italiana con maggiore densità di schiavi, per la presenza della flotta dei cavalieri di Santo Stefano e per una diffusa pratica della servitù domestica. Nell’anno 1616 vi erano 3.000 schiavi, fra pubblici e privati, pari al 37% della popolazione [5].

Sostanzialmente la città fu creata ex novo dai Medici, nella seconda metà del Cinquecento, quando Francesco I ne affidò il progetto a Bernardo Buontalenti. Ma il suo sviluppo si dovette soprattutto a Ferdinando I che, tra il 1591 ed il 1593, emanò le cosiddette “Livornine” [4]. Queste leggi contemplavano una serie di privilegi volti a far affluire nella nuova città «mercanti di qualsiuoglia natione, leuantini, e’ ponentini spagnioli, portoghesi, Greci, todeschi, & Italiani, hebrei, turchi, e’ Mori, Armenij, Persiani, & altri». A tutti costoro veniva garantita libertà religiosa, amnistia (salvo che non si fossero commessi omicidi o coniate monete false) e soprattutto protezione dall’Inquisizione: cosa che favorì un massiccio afflusso di ebrei sefarditi, espulsi da Spagna e Portogallo alla fine del Quattrocento, con la conseguente formazione di un’importante colonia ebraica. A Livorno si parlava anzi un dialetto giudeo-livornese, detto “bagitto”, che includeva anche forme provenienti da altre lingue, e la cui produzione letteraria si è spenta solo negli anni cinquanta del Novecento. Come se non bastasse, fra Cinque e Seicento Livorno ebbe perfino il poco onorevole primato di essere la città italiana con maggiore densità di schiavi, per la presenza della flotta dei cavalieri di Santo Stefano e per una diffusa pratica della servitù domestica. Nell’anno 1616 vi erano 3.000 schiavi, fra pubblici e privati, pari al 37% della popolazione [5].

Dunque se oggi in Piazza Garibaldi sono arrivati arabi e neri, prima di loro in quella stessa zona erano giunti immigrati da chissà quante altre nazioni – anzi, per la verità i “Mori” erano già arrivati, adesso sono solo tornati. Mettersi dunque a ricercare “le radici culturali” di Livorno, in generale, è un bel busillis: a meno di non rassegnarsi all’idea che esse si perdono in una molteplicità di genti, lingue, tradizioni religiose e abitudini alimentari fra le più disparate. Col che, però, saremmo punto e da capo in Piazza Garibaldi, abitata oggi da neri, rumeni o maghrebini; così come secoli fa lo fu da mori o greci, e ieri da campani emigrati a Livorno alla fine della guerra: tanto che per un bel po’ i pescatori di piccolo cabotaggio venivano direttamente chiamati “pozzolani”, gente di Pozzuoli, abile nella pesca e nella cura delle barche. Tutte genti e culture che hanno lasciato traccia di sé nell’elenco del telefono (i cognomi spagnoli, portoghesi, ebraici o meridionali sono numerosi a Livorno); nell’importante sinagoga e nel cimitero ebraico; nelle chiese dedicate ai diversi culti che questa città, martoriata ma anche pasticciona, esibisce talora in condizioni diroccate (dei Greci, degli Armeni, degli Olandesi …); nel gusto dei livornesi per il pesce cucinato col pomodoro (uso importato, si racconta, dagli ebrei spagnoli) e in certe “roschette” – ugualmente di origine iberica – che sono una vera delizia, perché salate, croccanti e unte; ma che oggi si possono comprare, degne di queste nome, in un solo panificio livornese, perché gli altri non le fanno più o, se le fanno, sono cattive: ma non certo per colpa degli arabi e del loro kebab. La responsabilità è sempre del tempo, cha ha il vizio di passare [6].

In Piazza Garibaldi potrei dunque cercare le mie personali radici, quelle della mia infanzia: che corrispondono a quel particolare strato della storia e della cultura della città che mi ha visto bambino o ragazzo, ma che, in sé, costituisce solo uno degli innumerevoli strati che vi si sono succeduti nel corso del tempo. Oltretutto si tratta di uno strato che per altri, appartenenti a generazioni diverse, verisimilmente non ha più significato e meno ancora ne avrà nel futuro. Forse un giorno ci saranno vecchi maghrebini livornesi che rimpiangeranno i tempi in cui, in Piazza Garibaldi, c’erano ragazzi (loro) che lavavano l’automobile ascoltando certa musica araba ormai ridicolmente fuori moda. Ecco perché, come dicevamo, l’appello alle radici porta solo a confondere la memoria privata con quella collettiva e l’antropologia con la nostalgia: e peggio ancora la storia con la politica, quando si grida alla difesa delle “radici” solo per guadagnare voti sfruttando i problemi creati dall’immigrazione.

A questo punto credo che al mio amico, quello che voleva mettermi in imbarazzo con la sua domanda, avrei fatto anche la seguente precisazione, per evitare fraintendimenti: quanto ho detto fin qui non intende affatto nascondere che, sul piano della convivenza concreta fra le persone, fenomeni come quelli che abbiamo descritto – l’innesto di nuove genti sulla popolazione precedente, la coabitazione di vecchie e nuove culture – producano disagi e conflitti. Situazioni del genere possono essere molto difficili da vivere e lo sono anche da governare, come sanno politici, amministratori e funzionari pubblici: e tanto più difficili diventano quando, a ospitare donne e uomini di altre culture e nazionalità, non sono solo le abitazioni un tempo appartenute a gente del luogo; ma sono direttamente le piazze o i giardini di una città che si popolano di esseri senza dimora, mutando luoghi noti in “non luoghi” abitati solo da sofferenza ed emarginazione. A questo proposito, anzi, avrei aggiunto che di fronte a problemi del genere la retorica giuliva – quella del ‘felice e fruttuoso incontro fra le culture’ – suona stonata. L’altra retorica, però, quella del richiamo alle radici, non solo suona stonata, ma per di più impedisce di capire.

“Possibile che tu, che studi le culture, possa scrivere contro le radici culturali”? Ecco una seconda domanda che, nello stesso spirito della prima, il mio amico avrebbe potuto rivolgermi. In effetti, almeno di primo acchito sembrerebbe una contraddizione, se non un paradosso. Chi si interessa alle culture, e ne fa anzi il proprio oggetto di studio, dovrebbe preoccuparsi anche che esse conservassero il più possibile la propria “identità”, come si usa dire: e dunque che ne fossero salvaguardate le “radici”, andandole anzi a cercare e valorizzare là dove non siano più così evidenti. In realtà per rispondere questa domanda e spiegare come sia possibile giustificare tale (apparente) duplicità di atteggiamento, è necessario fare prima una distinzione. Alle culture, infatti, ci si può rivolgere secondo due prospettive decisamente diverse.

Un conto infatti è interessarsi ad esse perché le si considera in sé un bene di grande rilevanza. In altre parole, perché si ritiene che ciascuna cultura abbia prodotto soluzioni umane e sociali – se vogliamo chiamarle così – nei confronti del vivere, che non sono soltanto di grande originalità, e dunque meritano di essere descritte e studiate; ma che nel mentre le si conosce, anche se in modo non approfondito, possono aiutare a comprendere e valutare meglio la cultura che ci è propria e nella quale siamo sempre vissuti: eliminando l’idea che questa sia la migliore di tutte le culture possibili, secondo un’illusione tipica di qualsiasi provincialismo. Come scriveva Fernando Pessoa nel 1928, «per il provincialismo esiste una sola terapia: sapere che esiste. Il provincialismo vive della propria incoscienza; del nostro dare per scontato di essere civilizzati quando non lo siamo, del nostro dare per scontato di essere civilizzati precisamente a motivo delle qualità che ci impediscono di esserlo» [7]. Per sapere che esiste il provincialismo mono-culturale – e per cessare di ritenerci “civilizzati” senza esserlo – non c’è altro mezzo, o altra “terapia”, che osservare culture diverse dalla propria. La ragione di ciò è abbastanza evidente. Non fosse altro che per un motivo meramente quantitativo, infatti, le innumerevoli culture che si distribuiscono sul pianeta – o che su di esso si sono succedute – hanno espresso un potenziale di “invenzioni” esistenziali e sociali inevitabilmente superiore a quelle che possono essersi generate in una sola e unica cultura. Per chiarire meglio ciò che intendiamo dire, possiamo prendere come esempio un solo campo della produzione culturale, quello delle narrazioni.

Se si esplora l’universo dei racconti sorti all’interno delle diverse civiltà – quelli che a volte vengono impropriamente definite “mitologie” di questo o quel paese – ci si accorge immediatamente che nessuna produzione locale, anche se vasta, può offrire da sola la stessa ricchezza, varietà e originalità di invenzioni narrative che queste tradizioni presentano nel loro complesso. Non c’è dubbio che le Fiabe raccolte dai fratelli Grimm costituiscano una miniera di storie: ma per incontrare la bizzarra vicenda di un enorme, onnipotente genio, che sta rinchiuso dentro una piccola lampada, bisogna ricorrere alle Mille e una notte, cioè alla tradizione orientale; mentre l’astuto che dichiara di chiamarsi “Nessuno” – in modo che la propria vittima possa esclamare in buona fede “nessuno vuole uccidermi!” – sta nell’Odissea. Se poi si sfogliano le Fiabe russe ci si imbatte in un personaggio talmente sciocco da riuscire, proprio per questo, a risolvere gli indovinelli più astrusi; mentre i racconti scandinavi narrano di nani mimetici che fanno tutto ciò che fanno gli uomini, salvo al rovescio, come se vivessero dentro uno specchio: ragion per cui, per rispondere a una domanda, ripetono la frase dell’interlocutore invertendo l’ordine delle parole. E via di questo passo, più si sfoglia il libro delle cosiddette “mitologie” e più ci si stupisce della fantasia narrativa che vi è profusa. Ora, è sufficiente proiettare l’esempio del racconto su tutti gli altri possibili campi della produzione culturale – religione, famiglia, parentela, arte, alimentazione, diritto e così via – per rendersi conto del perché le culture, nel loro complesso, possono essere considerate un bene di grande valore. Molto spesso infatti ciascuna di essa ha concepito e organizzato anche religione, famiglia, parentela, diritto etc. elaborando “invenzioni culturali” originali e comunque diverse rispetto a quelle adottate altrove [8].

Di conseguenza conoscere queste culture, anche solo parzialmente, anche solo indirettamente, permette già di ampliare la propria visione del mondo: ci mette di fronte a quelle «mille contrarie maniere di vita» che Michel de Montaigne amava «concepire e immaginare» [9]. Di fronte a queste mille contrarie maniere di vita si può semplicemente meravigliarsi; oppure cominciare a mettere in discussione alcuni aspetti della propria cultura che, fino a quel momento, ci erano sembrati semplicemente ‘naturali’; oppure ispirarsi in qualche modo ai modelli che esse ci presentano, adottandoli, com’è avvenuto anche in Italia con le religioni, le filosofie o certe pratiche orientali – o anche tenersene semplicemente alla larga, una volta che le si è conosciute. Il fatto è che le culture costituiscono un paradigma di possibilità. Ecco perché vederle indebolirsi o addirittura scomparire, produce in chi le ama un senso di perdita, se non di lutto. È come se si assistesse al crollo di una biblioteca, o peggio ancora a un rogo di libri. Va detto però che non bisogna neppure cedere alla tentazione di credere che al contatto con la cosiddetta modernità le culture che consideriamo tradizionali, semplicemente, ‘si spengano’ o ‘si corrompano’, come invece si tende a pensare: spesso infatti esse tendono a riarticolarsi in prospettive diverse, dando vita a nuove forme che vale sempre la pena di osservare e di conoscere [10].

A differenza dell’atteggiamento appena descritto, quello di chi fa appello alle “radici culturali” non è animato da interesse per le culture in generale, ma solo e soltanto per la propria. Non a caso le radici culturali che vengono invocate, o proclamate, sono sempre le nostre. E il contesto in cui ciò avviene è regolarmente di chiusura, difesa, se non ostilità, nei confronti delle culture altrui: viste come una minacciosa causa di alterazione o snaturamento della propria – o meglio, di quella che al momento si ritiene o si vorrebbe che fosse la propria. Chi prova interesse verso le culture ama la differenza: chi va proclamando radici cerca piuttosto identità. Non a caso l’appello alle radici si accompagna quasi ossessivamente, come già abbiamo detto, a questa ambigua e spesso pericolosa nozione, “identità”: “queste sono le nostre radici … questa è la nostra identità”. In definitiva l’opposizione fra i due atteggiamenti che abbiamo descritto fin qui, è addirittura polare. Se entrambi hanno per oggetto quel fenomeno che chiamiamo cultura, il primo lo concepisce al plurale, il secondo al singolare; il primo si volge ad esso per aprire, il secondo per chiudere; il primo guarda prima fuori e poi dentro di sé, il secondo ha una gran fretta di guardare dentro. Ecco perché non si può chiedere a chi studia le culture di rispondere al richiamo delle radici: perché gli si chiederebbe, né più né meno, di fare il contrario di ciò in cui crede.

Dialoghi Mediterranei, n.18, marzo 2016

Note

[1] Pubblichiamo qui un’anticipazione dal libro di M. Bettini, Radici, che apparirà presso Il Mulino nella primavera del 2016

[2] Il dialogo in La Repubblica, 22 agosto 2015

[3] E. Montale, La storia, in Satura

[4] L. Frattarelli Fischer, P. Castignoli, Le Livornine del 1591 e del 1593, Livorno Cooperativa Risorgimento, 1987

[5] S. Bono, Schiavi. Una storia mediterranea (XV-XIX) secolo, Bologna Il Mulino, 2016: 44

[6] G. Panessa, La Livorno delle Nazioni. I luoghi di preghiera, collana “Percorsi nella Storia”, Livorno 2006; A. Santini, La cucina livornese, Roma Franco Muzzio Editore, 1987

[7] F. Pessoa, O provincianismo Português, Lisboa, Editorial Nova Ática, 2006: 7

[8] Per quanto riguarda ad esempio la pluralità di forme in cui si presenta la “famiglia” nelle varie culture, si veda F. Remotti, Contro natura, Bari Laterza, 2008

[9] M. de Montaigne, Saggi, Libro I, XXXVII, Catone il giovane, trad. it. a cura di F. Garavini, Milano Mondadori, 1970: 300

[10] A. Babadzan, L’indigénisation de la modernité. La permanence culturelle selon Marshall Sahlins, “L’Homme” 190, 2009: 105-128.

________________________________________________________________

Maurizio Bettini, classicista e scrittore, insegna Filologia classica all’Università di Siena, dove dirige il Centro Antropologia e Mondo Antico. Autore di numerose pubblicazioni, tra gli ultimi suoi saggi si segnalano: C’era una volta il mito (2007); Voci. Antropologia sonora del mondo antico (2008); Alle porte dei sogni (2009); Affari di famiglia. La parentela nella letteratura e nella cultura antica (2009); Per vedere se (2011); Contro le radici (2011); Vertere (2012); Elogio del politeismo (2014); Dèi e uomini nella città (2015); Il grande racconto dei miti classici (2015).

________________________________________________________________