di Silvia Di Meo

A partire dalla spiaggia di Steccato di Cutro, oltre quello Steccato simbolicamente e materialmente eretto in Calabria e nel Mediterraneo per bloccare gli arrivi via mare, ripercorrere tempi, luoghi e pratiche di quanto accaduto il 26 febbraio scorso permette di far luce sulle conseguenze del sistema necropolitico che disciplina il governo migratorio.

Dai massacri in mare fino alla morte in detenzione nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR), la macchina per il controllo e il blocco della mobilità, in mare e in terra, si fonda su prassi collaudate che si ripetono strutturalmente: la morte senza riconoscimento, la riduzione a numeri, la cancellazione della storia personale, l’impedimento del lutto e la rimozione della memoria familiare e collettiva, l’esercizio della violenza come principio di governo e di gestione delle migrazioni. Infine: il non riconoscimento delle rivendicazioni e delle lotte delle persone oppresse da questo sistema, coloro che – passo dopo passo – provano quotidianamente a metterlo in discussione.

Steccato di morte: impedire di vivere, lasciar morire

All’indomani della strage che vide la morte di almeno 94 persone e la scomparsa di decine di dispersi – originari dei Paesi di Afghanistan, Pakistan, Iran, Palestina e partiti dalla Turchia sul caicco Summer Love – sulla spiaggia di Steccato di Cutro, un deposito di detriti, di legno, di oggetti, di vestiti, di scarpe, di documenti ricopriva la battigia bagnata. La violenza di quella strage parlò chiaro fin dal primo giorno quando sulla sabbia erano ben visibili i resti materiali del massacro: i resti delle persone senza vita ma anche i segni tangibili del loro viaggio, del loro passaggio, delle loro Storie. Non solo. Sotto la sabbia, incolumi nonostante l’acqua salata, stavano i fogli di respingimento appartenuti alle vittime: documenti che imponevano a persone provenienti dall’Afghanistan di lasciare entro 15 giorni la Turchia.

A raccontare l’oscenità di quella spiaggia ci sono anche i video dei pescatori calabresi – depositati al Tribunale di Crotone dove è in corso il processo per omissione di soccorso. Le immagini – violente e dolorose – rivelano i momenti in cui le persone sopravvissute raggiungevano a nuoto la costa mentre decine e decine di naufraghi rimasti incastrati nella pancia dell’imbarcazione gridavamo aiuto nel buio della notte. Come si vede nei video, nonostante le chiamate di aiuto dirette alle autorità competenti, nessuno intervenne tempestivamente per prestare soccorso ai naufraghi, nonostante sia stato verificato che la Guardia Costiera e la Guardia di Finanza erano a conoscenza da circa 6 ore di quel caicco in difficoltà, avvistato dall’aereo Eagle 1 di Frontex.

«Li hanno lasciati morire» ha detto Shihad, familiare afghano di una delle vittime. «Erano arrivati!» ha detto Lalouma che ha perso sua madre nella strage. Su quella spiaggia, nei giorni seguenti, i familiari sono tornati periodicamente a cercare con le loro mani e con i loro occhi tracce dei corpi di chi ancora non aveva fatto ritorno dal mare, scavando nella sabbia e sbracciandosi nel mare alla ricerca di una traccia di vita [1].

I sopravvissuti e le famiglie delle vittime ebbero chiaro fin da subito che non fu solo la mancanza dei soccorsi tempestivi a determinare la morte di centinaia di persone per annegamento: «Se aveste lasciato che viaggiassero normalmente, questo non sarebbe successo» fu una delle prime dichiarazioni di Zahara, afghana sorella di Sajad, una delle vittime. Infatti, le politiche restrittive sui visti per viaggiare nonché gli accordi che l’Europa stringe con i cosiddetti Paesi terzi, come la Turchia, la Libia e la Tunisia, sono tra i pilastri su cui si erigono le necro-politiche studiate per allontanare, respingere e contenere – anche a costo della vita – le popolazioni che si muovono dal sud verso il nord della regione mediterranea dentro un regime di frontiera – sapientemente costruito nelle frontiere interne e nelle sue dislocazioni esternalizzate.

Mentre i corpi continuavano a riemergere dall’acqua, nei 15 giorni successivi alla strage, la spiaggia fu scavata in profondità dalle mani dei superstiti e delle famiglie che denunciarono a gran voce che le ricerche continuassero finché tutti i dispersi non fossero stati riportati a terra.

Stato di decomposizione e disumanizzazione

94 furono i corpi recuperati. A Cutro, come in tutti gli altri casi analoghi, il processo di restituzione del nome e di degna sepoltura è stato fortemente ostacolato dall’assenza di procedure e dalla mancanza di un coordinamento tra gli attori competenti.

In generale, in assenza di un sistema unico di identificazione e riconoscimento, i processi a tale scopo sono sempre frammentari e dipendenti dalle autorità specifiche che intervengono. Nel caso di Cutro, l’identificazione è avvenuta inizialmente con il riconoscimento visivo delle salme effettuato attraverso l’immagine fotografica. Ciò è stato efficace nei giorni direttamente successivi al naufragio, quando i corpi recuperati dal mare erano ancora integri e riconoscibili dai familiari. Ma con il passare del tempo, e quindi con il ritrovamento di corpi sempre più decomposti, non fu più possibile: così, le famiglie degli scomparsi recatesi a Crotone per identificare i loro cari coinvolti nel naufragio presentarono tramite avvocato un’istanza alla Procura di Crotone per sollecitare il prelievo del DNA non solo dal corpo delle vittime, ma anche da quello di loro stessi, con lo scopo di effettuare un esame comparativo dei campioni e dei dati raccolti, anche a seguito di rinvenimenti postumi di salme in avanzato stato di decomposizione, per accertare l’appartenenza e dare seguito alle esequie. La Procura non fu però collaborativa, mentre i giorni passavano e i familiari attendevano risposte.

È stato solo dopo azioni di pressione pubblica, organizzando una conferenza stampa e portando l’attenzione dei media su questa grave mancanza, che questa autorizzazione fu concessa, permettendo così alla Polizia Scientifica di raccogliere il materiale genetico e inoltrarlo al laboratorio interregionale per le comparazioni.

La mancanza di organizzazione tra gli attori coinvolti, la frammentarietà e la disorganizzazione con cui le procedure di ricerca e identificazione vengono implementate riguarda tutte le situazioni di morte in mare o di morte in situazione di frontiera: che sia in un contesto di naufragio o in uno stato di trattenimento, il riconoscimento non è mai un processo immediato e scontato ma si realizza sempre a seguito di significative pressioni da parte dei diretti interessati, spesso intraprendendo azioni legali.

Il diritto al riconoscimento, alla degna sepoltura, e al lutto non viene garantito. Le famiglie vengono abbandonate per lungo tempo in uno stato di non sapere, in cui lo Stato agisce in maniera dicotomica, dal non intervento passivo fino alla gestione arbitraria dei corpi delle vittime.

In tale contesto, una macabra linea di continuità esiste tra i corpi che il mare continua a restituire in stato di decomposizione e la decomposizione dello Stato di fronte ai diritti e alle necessità delle famiglie e dei sopravvissuti. Tutte le stragi come questa si realizzano in uno stato di emergenza che ha la funzione di nascondere la graduale erosione di garanzie e tutele che lo Stato riesce a riconoscere nei confronti delle persone in movimento e delle loro famiglie attraverso le sepolture senza nome e la mancanza di un processo di verità e giustizia.

Uno Stato in decomposizione che disumanizza le persone migranti e le loro famiglie: questa disumanizzazione graduale esercitata nei confronti delle persone migranti trova il suo corrispettivo nell’umiliazione a cui vengono sottoposte, invece, le forme di lotta e auto-organizzazione delle persone migranti e delle loro famiglie che esprimono una resistenza instancabile alle forze sociali e politiche che vogliono ridurre una tragedia storica e politica ad un’emergenza senza tempo da gestire.

Corpi: senza nome e senza sepoltura

Uno dei luoghi simbolo dell’emergenza è stato il palazzetto dello sport del Palamilone, adibito a camera ardente dove furono deposte le bare delle vittime per intere settimane, tra fiori, peluche e preghiere. Il Palamilone divenne ben presto punto di incontro di familiari e sopravvissuti che si riunivano per pregare attorno alle salme, per identificare i corpi dei cari, per cercare la verità. Qui è passata la vita e la morte, tra salme senza nome riportate dal mare e corpi identificati progressivamente.

Qui le famiglie hanno portato le loro istanze, confrontandosi con Polizia, Prefettura, Questura, agenzie funebri e autorità coinvolte. Una lotta costante tra queste mura per ottenere ciò che le famiglie ritenevano giusto: procedure di rimpatrio delle salme nei Paesi di origine con costi a carico dello Stato, riconoscimento dell’identità di tutte le vittime, accompagnamento dei superstiti in centri di accoglienza dignitosi.

Alla vigilia dell’arrivo del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Cutro, le famiglie, minacciate dal vedersi portar via le salme dei loro cari senza il loro consenso, furono spinte ad indire una protesta e un presidio ad oltranza fuori dal Palamilone.

«La presidente italiana non vuole sentire la puzza di morte!». «Li hanno lasciati morire in mare e ora vogliono anche portarseli via per seppellirli a Bologna! Questi corpi non sono di proprietà dello Stato!» hanno detto rispettivamente Lalouma e Zahra, bloccando con il proprio corpo il carro funebre che cercava di uscire dal cancello con delle bare nel cofano. Insieme ad altri familiari, le due donne impedirono il trasbordo delle salme, rifiutando un’azione dello Stato che – esercitando il massimo potere sovrano – calpestava deliberatamente la loro volontà.

Infatti, in queste circostanze, spesso lo Stato gestisce i corpi delle vittime come se ne fosse proprietario – trasferendo, seppellendo e rimpatriando – esercitando una sovradeterminazione sulle istanze delle comunità di appartenenza, che si vedono così private del diritto di decidere come dare seguito alle esequie dei propri familiari. Non solo a Cutro, dove questo processo violento fu mediaticamente raccontato, ma anche e soprattutto nei casi considerati meno rilevanti, come per esempio i cosiddetti naufragi “minori” che si susseguono senza sosta nel Mediterraneo.

Emblematico in questo senso è il caso del naufragio di Selinunte [2], avvenuto ad ottobre 2023, quando 6 corpi di persone di origine tunisina ritrovati sulla spiaggia di Marinella di Selinunte (Tp), sono stati sepolti nel cimitero del comune di Mazara del Vallo, nonostante le famiglie delle vittime avessero chiaramente espresso la volontà che i loro cari tornassero a casa e fossero seppelliti nella terra natia. L’indignazione della comunità di appartenenza dei 6 giovani tunisini si è espressa in una manifestazione a Tunisi presso il Ministero degli Affari Esteri e nella sede del Sindacato dei giornalisti tunisini, dove è stato ufficialmente chiesto che i corpi dei loro cari siano immediatamente estumulati e riportati a casa.

Per comprendere la gestione della morte e dei corpi è importante citare anche la Tunisia, partner politico dell’Italia nella gestione dei movimenti migratori, dove centinaia di corpi di persone subsahariane decedute in mare vengono sepolte senza nome poiché alle famiglie viene impedito di fatto di accedere alle procedure di riconoscimento dei propri cari. Il signor Waffo [3], camerunense che nell’estate del 2023 ha perso la moglie e il figlio in un attacco della Guardia Costiera tunisina all’imbarcazione dove viaggiavano, ha portato avanti una battaglia legale per conoscere il luogo di sepoltura della sua famiglia e poter celebrare il loro funerale.

La negazione della sepoltura secondo la volontà individuale o, in alternativa, familiare, esprime bene il valore attribuito alle persone migranti “non degne di lutto” che – anche da morte – vengono investite di quel processo di disumanizzazione che non implica solo la privazione del nome e della storia personale, ma impone anche la sepoltura in terra di frontiera, terra ostile, di lontananza, dove si è consumata la guerra, la strage, la privazione, l’assenza.

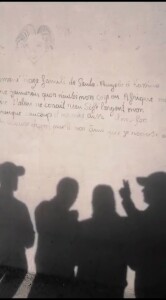

In queste circostanze non appare stravagante la supplica di Ousmane Sylla [4], 21enne guineano che è morto il 6 febbraio 2024 impiccato nel Cpr di Ponte Galeria, un luogo che come tutti gli altri Cpr d’Italia è noto per la privazione dei diritti fondamentali (alla libertà, all’asilo, alla salute, alla difesa) e per la repressione da parte delle forze dell’ordine di qualunque forma di dissenso. In questo contesto di abbandono, il gesto estremo di Ousmane – forzato dalle condizioni di violenza strutturale in cui viveva insieme ai suoi compagni – è stato preceduto da una iscrizione sul muro della sua prigione, dove ha lanciato un appello chiaro: «Se un giorno dovessi morire, vorrei che il mio corpo fosse portato in Africa, mia madre ne sarebbe lieta (…)».

Accanto a questa frase, Ousmane Sylla ha tratteggiato anche il suo volto. Un corpo che non si rassegna ad essere anonimo e privo di vita ma attraverso poche parole di commiato esprime una richiesta che – nel contesto di negazione in cui era costretto in quanto trattenuto e in quanto straniero – risulta una rivendicazione potentissima: Ousmane Sylla prima di consegnarsi alla morte ha dichiarato chi era e che cosa voleva, negoziando la sua presenza anche nel tentativo disperato di fuggire dalla prigionia. È stato necessario suicidarsi per poter riportare la propria identità dentro un luogo dello Stato che la reprime e la annienta fino alla morte.

Come lui, altre persone hanno vissuto la stessa sorte: nei Cpr, negli hotspot siciliani, nelle navi quarantena, tutti dispositivi privativi della libertà personale dove i trattenuti in mano allo Stato hanno subìto violenze fisiche e psicologiche, negligenza e abbandono che – laddove non determinavano la morte della persona – conducevano la stessa ad atti autolesionistici e suicidari con lo scopo estremo di rivendicare la propria presenza, esistenza, identità attraverso atti distruttivi che vanno letti in ottica agentiva, politica, oppositiva.

Infatti, che sia in mare o in condizione di trattenimento, il regime di frontiera nega completamente il percorso esistenziale di chi lo attraversa. A Cutro (Calabria), a Selinunte (Sicilia), a Sfax (Tunisia), nel Cpr, chi muore perde il diritto ad un nome, ad una sepoltura, al riconoscimento della sua esistenza. Questo diritto – che invece viene ribadito da familiari e sopravvissuti – non è solo necessario a restituire la dignità personale, ma è anche il presupposto per il riconoscimento dei crimini che nei territori di confine sono costantemente normalizzati e legittimati. In tal senso l’impatto politico del trattamento dei corpi delle persone migranti è proprio il loro essere innominati, rimossi, invisibilizzati ma anche criminalizzati, come coloro che li difendono o li ricordano.

La memoria delle stragi

Anche a Cutro, il processo di criminalizzazione coinvolse le persone migranti così come le loro famiglie fino a colpire i “presunti scafisti”, trasformati nel capro espiatorio della strage. A queste morti violente, infatti, sopravvivono formule politiche che proseguono a oltraggiare la memoria delle vittime e dei sopravvissuti. Come il cosiddetto Decreto Cutro (Legge 50/2023), il primo decreto che porta così spavaldamente il nome di una strage: annunciato nel marzo 2023 a Cutro, nel luogo dove si era appena consumato il delitto. Questo decreto legge – dietro narrazioni criminalizzanti e logiche securitarie – ha strumentalizzato la morte di decine di persone per definire regolamenti sempre più contenitivi, per alzare muri sulle possibilità di regolarizzazione, per proporre l’aumento dei centri di detenzione amministrativa (CPR). Un decreto che si inserisce in una politica europea di aggressione feroce alla libertà di movimento delle persone, consegnandole all’abuso, all’umiliazione e alla morte nella logica di blocchi navali, finanziamenti militari, persecuzione violenta e ripetute discriminazioni.

Ma alle morti violente sopravvivono anche le formule rivendicative delle persone che sfidano le frontiere: la resistenza tenace delle famiglie afghane che hanno presidiato il Palamilone a Crotone; la ribellione dei compagni di Ousmane Sylla dopo la sua morte nel Cpr di Ponte Galeria, le rivendicazioni dei comitati delle famiglie a Tunisi che chiedono il ritorno dei corpi dei figli, le proteste dei trattenuti nel Cpr di Trapani Milo contro le condizioni indegne della reclusione e contro i rimpatri forzati dei loro compagni, le parole di solidarietà delle madri tunisine volte a sostenere la loro lotta [5]. Queste resistenze giocate negli interstizi delle narrazioni ufficiali – che riducono le stragi a naufragi, i morti di stato a suicidi, le persone migranti a criminali – definiscono uno spazio marginale che continua ad essere combattuto da dentro, nonostante i tentativi di sovradeterminazione dello Stato e dei suoi dispositivi di controllo.

Tra pochi giorni, il 26 febbraio si celebrerà a Crotone una Commemorazione della strage. Decine di familiari afghani arriveranno da varie parti del mondo in Italia con l’intento, come annunciato, di poter attraversare quei luoghi, ripetere i nomi dei morti, accusare i loro carnefici. I familiari hanno dichiarato che verranno per chiedere, ad un processo ancora aperto, verità e giustizia per tutte le vittime del 26 febbraio scorso ma anche per tutti gli altri deceduti cercando la libertà. Nel Mediterraneo, nei Cpr, oltre lo Steccato di frontiera, dove la memoria dei morti di confine continua ad essere oltraggiata.

Dialoghi Mediterranei, n. 66, marzo 2024

Note

[1] Chi scrive è stata presente per 15 giorni a Cutro e Crotone, all’interno del progetto Mem.Med Memoria Mediterranea, a supporto delle persone sopravvissute alla strage e dei familiari delle vittime giunte per ricercare, identificare e rimpatriare i corpi dei loro cari. Il presente articolo attinge a quell’esperienza di campo collettiva, la cui restituzione puntuale è consultabile qui: https://www.meltingpot.org/2023/03/naufragio-di-cutro-a-un-mese-dalla-strage-di-stato/

[2] https://memoriamediterranea.org/marinella-di-selinunte-27-10-2023-nel-mediterraneo-non-esistono-stragi-minori/

[3] https://memoriamediterranea.org/morire-a-sfax-la-storia-di-waffo-e-della-sua-famiglia/

[4] https://www.meltingpot.org/2024/02/suicidio-di-stato-nel-cpr-di-ponte-galeria-ed-e-rivolta/

[5] https://memoriamediterranea.org/solidarieta-ai-trattenuti-nel-cpr-di-trapani-milo/

_____________________________________________________________

Silvia Di Meo, antropologa, nel 2023 ha conseguito il Dottorato in Scienze Sociali – in ambito antropologia, migrazioni e frontiere – presso l’Università di Genova. Il suo terreno di ricerca è l’area mediterranea e i suoi confini esternalizzati, in particolare la Sicilia, la Tunisia. In questi campi si occupa di etnografia delle frontiere, di mobilità e mobilitazioni transnazionali, nonché di politiche migratorie europee. Si interessa di pratiche di memoria, di resistenze femminili e utilizza la fotografia per indagare i processi migratori, le storie di vita e di viaggio. È membro di Mem.Med Memoria Mediterranea e collabora con associazioni italiane ed estere impegnate nel monitoraggio e nella tutela dei diritti delle persone in movimento nell’area mediterranea.

______________________________________________________________