Dalla vasca alla doccia

Prima che gli sforzi della classe politica nuorese tesi a rompere l’isolamento della loro provincia si concretizzassero nella realizzazione di una deviazione della Superstrada Carlo Felice (SS.131) che unisce il Sud al Nord della Sardegna, chi si affidava al solo mezzo automobilistico per raggiungere quelle terre che i Romani per la loro resilienza avevano denominato Barbagia, trovava segnalato il raggiungimento della meta proprio nella Piana di Ottana. Ma più che dalla cartellonistica stradale, quasi illeggibile per le crivellature dei proiettili messi a segno dai balentes locali, l’ingresso nella Sardegna profonda era segnalato dai due altiforni degli insediamenti industriali che già da lontano si ergevano fumanti e possenti come i monoliti della Monument Valley posti a indicare che il viaggiatore si accinge a lasciare i deserti del Nevada e dell’Arizona per la più fertile California.

Poi se, come capitava frequentemente a chi scrive, l’autista che non riusciva a imboccare lo svincolo giusto per immettersi nella strada di Nuoro, era costretto a fare un giro nel paese di Ottana e fermarsi al primo bar per una pausa e soprattutto per informarsi quale direzione dovesse azzeccare per raggiungere il capoluogo barbaricino, tanto da giustificare il sospetto che l’ambigua segnalazione fosse opera del barman che magari era anche sindaco del paese; orbene, ciò che colpiva l’autore del tour d’obbligo erano i cartelli appesi sull’uscio di diverse abitazioni recanti la scritta “Docce”. Una comunicazione questa apparentemente banale ma indicativa del cambiamento delle esigenze di una popolazione che, in gran parte abituata a trascorrere le proprie giornate nei campi e nell’allevamento del bestiame – e perciò adusa alla fragranza degli aromi campestri –, si trovava costretta dai costumi della società moderna a emanarne degli altri più agrodolci, passando dall’immersione domenicale nella vasca da bagno prima di andare in chiesa o a passeggio per il paese a quella della più rapida e completa doccia quotidiana.

Questo casuale impatto aveva il merito di darmi una prima grossolana idea di come fosse in corso in quella zona il conclamato transito dalla società agropastorale a quella industriale di cui si parlava tanto in Sardegna. In fondo anch’io avevo vissuto nel Sud della regione l’evoluzione degli ambienti dedicati alla cura domenicale del corpo dalle tradizionali vasche alle più moderne docce che assicuravano una toeletta più accurata in tempi compatibili con i ritmi più accelerati che stava assumendo la vita quotidiana nella società moderna.

Al di là della metafora igienica, proprio questa elementare modalità di passaggio dalla società arcaica agropastorale a quella più moderna industriale, attestati da tanti altri minuti cambiamenti nella vita quotidiana, è stato salutato da buona parte dell’opinione pubblica regionale e locale come il risultato più tangibile dell’operazione Ottana. Il raggiungimento di questo obiettivo, tuttavia, non ci deve distogliere dai costi che lo stesso ha avuto per la popolazione locale e per lo sviluppo economico della regione, al di là delle prime entusiastiche adesioni [1]. Le sfaccettature del problema sono tante e sono sicuro che gli altri interventi saranno più puntuali e informati del mio. Per quanto mi riguarda mi occuperò soprattutto dell’aspetto della cultura politica e del suo esito che sottendeva a questa operazione anche perché casualmente in quella fase mi trovavo a stazionare in osservatori privilegiati.

L’operazione Ottana prendeva piede in un momento storico in cui la Sardegna disponeva di una classe politica, animata da una ammirevole tensione culturale e sociale che non avrebbe più conosciuto. Quella, appunto del Dopoguerra che governò o fu protagonista per tutta la Prima Repubblica. Era la classe allevata a sinistra dai principi ispiratori di Antonio Gramsci e di Emilio Lussu e al centro dal cattolicesimo democratico di Paolo Dettori. Una classe politica che, nel suo complesso era non solo a sinistra ma si sentiva anche profondamente sardista nel senso del termine scevro dallo specifico schieramento politico. Questo orientamento distingueva non solo chi si collocava ufficialmente negli omonimi scranni dell’aula di Montecitorio, ma anche nel maggiore partito conservatore, la Democrazia Cristiana, in cui la componente sinistrorsa, che a livello nazionale contava appena il 30 per cento, nell’isola toccava quasi l’80; ma vi era tutto il resto dello schieramento politico, come il partito socialista la cui maggioranza in Sardegna si era rivelata meno attratta dall’emergente Segretario Bettino Craxi, preferendo stare sulle posizioni più tradizionali, in quanto a fedeltà ideologica, di Pietro Nenni.

Dalla politica la preferenza per le posizioni di sinistra si estendeva alle università sarde, dove si creava la cultura, soprattutto in quelle umanistiche, in cui non si entrava se non si professava la fedeltà almeno alle teorie sull’egemonia culturale di Gramsci. In certi momenti ciò accadde anche nella stampa sarda che, fino all’arrivo di Silvio Berlusconi, in qualche quotidiano dimentico del proprio passato fascista e borghese ma solerte nel mantenere al proprio interno linee del vecchio assetto proprietario, aveva fatto da mosca cocchiera alle forze del progresso, tollerando a destra appena chi si occupava di cronaca musicale o sportiva. Quindi, sia pure in assoluta buona fede, si generò in Sardegna un pensiero unico ispirato al determinismo economico all’interno del quale si affermò la logica dei poli di sviluppo come unica soluzione in grado di fare uscire dal sottosviluppo la regione, una proiezione corale a sinistra questa assicurata appunto dal più largo consenso e osservata con la massima coerenza nelle più importanti decisioni politiche e amministrative.

Collocarsi a sinistra allora significava un po’ per tutti condividere in qualche modo l’idea che lo sviluppo economico dovesse comunque appoggiarsi sull’industria, nella quale soltanto poteva crescere quella classe operaia che, anche se non del tutto egemone, quanto meno doveva costituirne la guida e la cura prevalente di chi governava. Inutile dire che la Democrazia Cristiana, con il suo forte radicamento nella società contadina, impedì, o almeno ritardò, che il mondo agropastorale fosse del tutto fagocitato dalla nuova cultura, ma addirittura riuscì a imporre le visioni del problema che ci accingiamo a vedere.

Collocarsi a sinistra allora significava un po’ per tutti condividere in qualche modo l’idea che lo sviluppo economico dovesse comunque appoggiarsi sull’industria, nella quale soltanto poteva crescere quella classe operaia che, anche se non del tutto egemone, quanto meno doveva costituirne la guida e la cura prevalente di chi governava. Inutile dire che la Democrazia Cristiana, con il suo forte radicamento nella società contadina, impedì, o almeno ritardò, che il mondo agropastorale fosse del tutto fagocitato dalla nuova cultura, ma addirittura riuscì a imporre le visioni del problema che ci accingiamo a vedere.

Ottana costituisce uno dei prodotti più puri di questo pensiero escatologico, nella misura in cui si pone, in ordine di tempo, come l’ultima operazione volta ad accelerare la trasformazione economica e culturale di una regione che prima della Seconda Guerra mondiale era considerata tra le più povere d’Italia. All’occorrenza anche tradendo principi geografici e matematici: in sintonia con quanto da tempo si andava affermando in Italia nel linguaggio politico, per esempio con le “convergenze parallele” di Aldo Moro, anche nella politica isolana si era voluto rompere lo schema scientificamente più corretto che vuole i “poli” in fisica solo due, aggiungendo ai cosiddetti “poli di sviluppo industriale” Nord (Portotorres)- Sud (Sarroch/Sulcis) istituiti negli anni Sessanta, un terzo al centro, appunto Ottana, in una zona quindi che più che “polare” si sarebbe dovuta considerare ombelicale. Il mancato rispetto dei principi fisici, tuttavia, non costituiva un ostacolo, giacché tutti convennero che l’esperimento andasse ripetuto nella Sardegna più profonda e isolata, proprio sulla scia del successo apparentemente ottenuto dalle precedenti realizzazioni. D’altro canto, queste ultime erano avvenute con la benedizione non solo di tutta la classe politica regionale, ma anche degli enti locali [2] e delle centrali sindacali, oltre che dei professori di economia delle due università sarde e del Centro regionale di programmazione. A essi si aggiungeva anche la Chiesa nuorese, in prima fila col suo giornale “Ortobene” e i suoi più autorevoli rappresentanti a sostenere a spada tratta la necessità dell’industrializzazione della provincia, come condizione per una radicale trasformazione.

Quindi, in sintesi, le premesse e le volontà anche per Ottana erano buone e univoche. In quest’area, in particolare, considerata tra le più arretrate dell’isola, si sarebbe potuta realizzare la tanto auspicata evoluzione economica e sociale già assicurata dai due precedenti poli di sviluppo industriale che, col ridimensionamento della tradizionale economia agropastorale, avevano aperto la strada a una nuova condizione destinata nel tempo a trainare anche il settore “terziario” che, con l’attività turistica, incominciava a fare capolino nelle spiagge del polo settentrionale, segnatamente a Olbia e ad Alghero con le Coste Smeralda e del Corallo.

Quindi, in sintesi, le premesse e le volontà anche per Ottana erano buone e univoche. In quest’area, in particolare, considerata tra le più arretrate dell’isola, si sarebbe potuta realizzare la tanto auspicata evoluzione economica e sociale già assicurata dai due precedenti poli di sviluppo industriale che, col ridimensionamento della tradizionale economia agropastorale, avevano aperto la strada a una nuova condizione destinata nel tempo a trainare anche il settore “terziario” che, con l’attività turistica, incominciava a fare capolino nelle spiagge del polo settentrionale, segnatamente a Olbia e ad Alghero con le Coste Smeralda e del Corallo.

Col senno di poi possiamo affermare che, all’epoca, più che al futuro si guardasse al presente. Nessuno allora pensava che, come accadde poi, sarebbe divenuto prevalente nell’economia isolana proprio quel tanto deprecato terziario (che se osavi sostenere in un esame di economia che più del “secondario” fosse congeniale alla vocazione economica dell’isola il professore non ti avrebbe fatto continuare l’esame); un terziario costituito non solo dal turismo, ma anche dal commercio, dal lavoro impiegatizio e dalle piccole professioni. Non a caso il movimento sindacale sardo, Cgil, Cisl, Uil, lamentando che la disoccupazione in Sardegna negli anni Settanta era in netto declino, affermava preoccupato che il «peso del terziario era passato dal 28,1% del 1951 al 44,5% del 1971» [3]. Grave era, a ben vedere, lo squilibrio economico che i due poli avevano determinato in Sardegna, dal momento che, notavano i sindacati, «in quelle aree del Nord e del Sud e del Sulcis, dove gravitava il 49,7% della popolazione residente nell’isola e il 64,5% dell’occupazione industriale, si formava ben il 70% dell’intero prodotto dell’industria» [4]. Da qualche altra parte non si mancava di osservare un po’ mestamente che l’Inps diveniva sempre più il principale soggetto economico in zone come il Nuorese (pensioni e cassa integrazione).

A cose fatte, le cifre raccontano che nell’isola, nel 2024, il comparto industriale col suo 8,7 per cento incide sul Pil meno del circa dieci rappresentato da quello turistico. Ed è per giunta significativo che sempre qui si celebrino dall’inizio del Millennio i riti di passaggio a miglior vita (dicasi al campo dell’archeologia) non solo delle vecchie miniere ma anche delle strutture sopravvissute all’industrializzazione e, più di tutto, della classe operaia che fin dai primordi in Sardegna era all’avanguardia di tutte le lotte politiche e sociali giacché segnava il trionfo della modernità. Un passato glorioso di una specie che oggi appare sempre più in via di estinzione. Infatti, quella che un tempo rappresentava l’epitome di un’ascesa sociale oggi appare più che altro una frangia di società e di popolazione impegnata a difendere prevalentemente prepensionamenti e vari altri ammortizzatori sociali, tanto che la parte meno ideologizzata di essa, sentitasi tradita dai sindacati e dai partiti di sinistra, elettoralmente ormai si è rivolta alle forze politiche di destra.

All’epoca, tuttavia, dominata dalle teorie economiche deterministe e organiciste, si reputava che lo squilibro economico esistente nell’isola dovesse essere assolutamente superato, soprattutto quello delle zone interne, come si evince emblematicamente dalla “Bozza di piattaforma rivendicativa regionale” che conclude la riunione citata delle organizzazioni sindacali, in cui al primo punto si da il titolo sintetico di «rapida attuazione interventi piano zone interne» [5]. Se questo è il danno più grave della cultura politica dell’epoca vediamo brevemente non tanto quali ne sono le ragioni ma soprattutto le sfaccettature.

Aggirandoci a posteriori non solo tra le rovine dell’operazione Ottana ma anche nelle code delle altre nei primi due poli industriali, possiamo vedere che a trarre sul momento un profitto dalla svolta economica non furono tanto gli intellettuali e la sparuta pattuglia di profeti sardisti, quanto proprio quel ceto politico di estrazione contadina che troppo spesso si dimentica che chi vi proviene non porta solo le scarpe grosse ma ha anche il cervello fino [6]. Questa classe emergente imparò presto a dividersi tra lo stile bucolico del villaggio di origine – andando a caccia, curando il possedimento familiare in campagna, non trascurando le feste campestri e patronali, accarezzando le pecorelle, ecc. – e l’altro più evoluto nelle città in cui prese presto a stabilirsi acquistando appartamenti, facendo studiare i figli nelle scuole migliori e frequentando soprattutto i centri del potere politico ed economico. Così il gruppo dirigente, composto prevalentemente da rampolli di vecchi proprietari terrieri o dai nouveaux riches del terziario, scoprì che i vantaggi maggiori l’industrializzazione in Sardegna li avrebbe arrecati proprio a chi sapeva fare un accorto uso della prassi politica.

Chiunque avesse partecipato all’epoca alla vita politica e sociale della società sarda poteva cogliere i segni di codesta involuzione più che evoluzione. Era normale per gli industriali dirottare col bilancino i giusti finanziamenti ai partiti politici locali: nei corridoi della politica si favoleggiava di incontri notturni che avvenivano nella riservatezza dei grandi hotel cittadini, tra un bicchiere di whisky o di cognac e…altro, dove pacchi con le somme razionalmente ripartite a seconda del peso elettorale di ciascun partito di governo e di opposizione venivano consegnati a fidati emissari. In realtà si trattava solo di partite di giro, per lo più di finanziamenti ricevuti dalle industrie a vario titolo dalla Regione per formazione professionale, spese di pubblicità, azioni promozionali sul territorio, finanziamenti per l’export, ecc. che tornavano indietro.

Tuttavia, poteva anche capitare che il meccanismo si ritorcesse contro, quando si chiudevano i rubinetti. Così un mio conoscente, esperto di personale, fu chiamato in fretta e furia da un’industria del Sud Sardegna per eliminare il cinquanta per cento dei quadri e dei lavoratori nell’ambito di un’operazione di disimpegno della medesima azienda in quel territorio: i politici locali non assicuravano più i consueti finanziamenti e quindi era ora di restituire il favore. Per questo gli venne dato un elenco di operai e impiegati assunti dietro raccomandazione dei politici da licenziare in tronco, tecnicamente “per riduzione di personale”. Poi si sarebbe visto. Questa era la prassi ordinaria che ci dice anche come le industrie per queste ragioni fossero imbottite di personale più del necessario se volevano godere di finanziamenti pubblici. E allora un’azienda americana, interessata a entrare in compartecipazione pubblica in un impianto del Nord Sardegna, uscì immediatamente dall’iniziativa dopo che i suoi dirigenti avevano fatto un giro nei vari reparti della fabbrica stabilendo che erano zeppi del personale due e tre volte più del necessario (e il progettista dell’impianto immediatamente contattato confermò che gli “americani” avevano ragione dal momento che anche lui era stato costretto dalla classe politica locale e dai sindacati a rigonfiare i reparti di personale per agevolare le assunzioni clientelari). Come risultato in quel caso la mano pubblica perse ingenti somme di denaro in penali senza che quella multinazionale avesse lavorato un giorno nell’impresa. D’altronde le cose non potevano andare diversamente quando già nel tavolo delle trattative, mentre il partner americano, in nome del primato della scienza, scendeva con una schiera di avvocati e un amministratore, quello sardo, in omaggio al primato della politica si presentava con altrettanti politici e un solo tecnico. Non era un caso. Per i nostri più importante era capire quanto il piatto potesse divenire ricco e non tanto un astratto bene pubblico da tutelare.

Questa corsa folle verso il baratro, trainata dal cavallo della protervia intellettuale e da quello dell’irresponsabilità politica, portava dunque chiaramente a un abisso che anche i meno avveduti non potevano non scorgere. Infatti, non si trattava delle prime sperimentazioni di politica industriale: in altre parti di Italia e del mondo occidentale si erano già viste scoppiare simili bolle di sapone, tanto che molti gruppi industriali giunsero in Sardegna dopo diversi giri, come nel caso della petrolchimica che si spostava dal Nord sempre più al Sud del sistema economico occidentale, con le aree dell’Italia meridionale e insulare che rivestivano il ruolo di sponde sottosviluppate in cui poteva essere più facile insediarsi, grazie anche a classi politiche che non avevano altre idee di crescita economica da proporre al proprio elettorato.

Questa corsa folle verso il baratro, trainata dal cavallo della protervia intellettuale e da quello dell’irresponsabilità politica, portava dunque chiaramente a un abisso che anche i meno avveduti non potevano non scorgere. Infatti, non si trattava delle prime sperimentazioni di politica industriale: in altre parti di Italia e del mondo occidentale si erano già viste scoppiare simili bolle di sapone, tanto che molti gruppi industriali giunsero in Sardegna dopo diversi giri, come nel caso della petrolchimica che si spostava dal Nord sempre più al Sud del sistema economico occidentale, con le aree dell’Italia meridionale e insulare che rivestivano il ruolo di sponde sottosviluppate in cui poteva essere più facile insediarsi, grazie anche a classi politiche che non avevano altre idee di crescita economica da proporre al proprio elettorato.

Già, infatti, fronteggiavano le novità apparati politici cui l’opinione pubblica locale chiedeva costantemente risultati immediati e che non erano in grado di rispondere su due piedi, se non fronteggiando il malcontento con elargizioni temporanee in occasione di campagne elettorali e con assunzioni in zona Cesarini di figli e nipoti nelle aziende che non facevano certo concorsi e non chiedevano curricula, ma solo lettere di raccomandazione da tenere in archivio anche a fronte di contropartite. In un contesto giunto a un tale livello di degrado anche l’afflusso momentaneo di moneta poteva esercitare una funzione di lenimento delle condizioni di disagio per quelli più impegnati elettoralmente, soprattutto verso chi per limiti di disponibilità non poteva essere collocato come scrutatore o rappresentante di lista, che così era pagato dallo Stato, ma si poteva rimediare impiegandolo almeno per due o più mesi in un comitato elettorale con funzioni di segreteria, centralinista, postino, autista, facchino, ecc.

In fin dei conti parliamo di un’epoca in cui le tornate elettorali che, tra politiche e ammnistrative avevano una cadenza quasi biennale, assicuravano una forma di occupazione precaria abbastanza simile a quella dei compaesani “disoccupati” che bighellonavano per la piazza del villaggio in veste di aspiranti lavoratori socialmente utili o delle squadre antincendio in attesa del provvidenziale evento calamitoso. D’altro canto, lo sfarzo e una disponibilità economica apparentemente senza limiti nelle campagne elettorali, garantita dalla generosità delle industrie insediate nel territorio, oltre alle ricadute occupazionali appena accennate, consentivano di gratificare i larghi seguiti di amici del “candidato” (definiti romanamente “clientes”) che non solo si accontentavano di prendere parte alle grandi abbuffate elettorali a base di pranzi e cene nei ristoranti e in campagna da raccontare in giro, ma soprattutto di avvalersi dei generosi buoni benzina e rimborsi spese per correre con più entusiasmo alla ricerca di voti per i loro patron.

E perché no? D’altronde se i partiti politici e i sindacati erano in grado di promuovere occupazione perché non potenziarli e sostenerli in tutti i modi come si fa con un’azienda locale che produce un po’ di profitti e lavoro, cercava di far capire l’astuto politicante dal cervello fino all’inevitabile scettico di turno che si chiedeva a che cosa avrebbe portato tutto questo spreco di risorse. Pensiamo alla gallina oggi che all’uovo ci penseremo domani, assicurava il politico dalle scarpe grosse a chiunque muovesse questa obiezione e sospettasse di trovarsi davanti a uno scambio privo di valore tra un futuro incerto e una scheda elettorale odierna certa. Chi non ci stava poteva fare l’intellettuale brontolone nelle file di qualche partito di estrema sinistra che non prendeva finanziamenti oppure emigrare. In conclusione, grazie al sostegno dell’apparato industriale i canali del consenso elettorale erano riusciti a ottenere il controllo totale della società sarda. Finché le risorse non finirono a fronte degli imprenditori che diventavano ancora più avidi e presentavano piani industriali sempre più fasulli.

In questo quadro dai colori che si sfumavano sempre di più confondendosi metaforicamente con uno sfuocato crepuscolo si collocava, dunque, l’iniziativa di far decollare la Sardegna rimasta indietro, un’operazione che comunque presentava altri limiti e problemi che si aggiungevano a quelli appena accennati. Alcuni erano oggettivi: a parte che l’esperienza degli altri due poli incominciava a mostrare le prime crepe [7], vi erano le lungaggini e gli inevitabili ritardi che già di per sé comportava siffatto genere di operazioni, con tutte le resistenze che provenivano da parte del sistema pubblico in generale, le sue ritrosie e le idiosincrasie di chi nutriva il timore di perdere piccole rendite di posizione [8]. Ma soprattutto mancava il sostegno di una cultura industriale e lavorativa ben radicata nel territorio: mentre nella Sardegna meridionale la costruzione del polo industriale aveva potuto contare non solo sul bacino minerario del Sulcis Iglesiente che consentiva di disporre di uomini e di donne (fosse solo come casalinghe) abituate ai ritmi di lavoro e di esistenza in questo genere di contesto dalla fine dell’Ottocento (la cittadina di Buggerru è passata alla storia per avere organizzato uno dei primi scioperi in Italia, nel 1904, tristemente ricordati per essere finiti con l’eccidio di alcuni dei duemila minatori partecipanti), ma anche il cagliaritano vantava una tradizionale industria manifatturiera di tutto rispetto; altrettanto dicasi della Sardegna settentrionale dove esistevano cementerie, cave di graniti, aziende per la lavorazione industriale del sughero e un agroalimentare discretamente sviluppato.

Nell’area di Ottana, invece, occorreva inventare tutto. In primo luogo, trasferire nelle fabbriche persone abituate al lavoro dei campi, oppure che praticavano il piccolo commercio o provenivano dal terziario. In buona sostanza riadattare tutto un mondo che gravitava intorno alla società agropastorale a una società industriale moderna con ritmi, abitudini e gerarchie alquanto differenti. Non solo per riadattare, ma anche non perdere mestieri, professioni e valori tradizionali, come auspicava il giornalista dell’ “Ortobene” a seguito della visita del ministro dell’interno Taviani nel Nuorese e della notizia che la Cassa per il Mezzogiorno avrebbe avviato l’industrializzazione della Media Valle del Tirso, con uno stanziamento già approvato dallo Stato di 80 miliardi di lire [9]. Non era facile riabituare a nuovi costumi chi aveva in mente altri ritmi di vita e di lavoro, a parte farsi la doccia. Un esempio banale, far comprendere che le feste patronali, che duravano giorni, non potevano costituire una ragione valida per assentarsi metodicamente dal lavoro e meno che mai recarsi alterati dall’alcol e assonnati per le veglie notturne trascorse nei festeggiamenti. Ma anche pretesti più seri come gli eventi lieti o tristi che costellano il calendario della vita familiare nella società contadina e il cui mancato rispetto avviene non senza ripercussioni in ambito familiare e paesano. Mi raccontò un sardo emigrato in Germania che proveniva da quella zona e che evidentemente aveva mantenuto certi costumi anche fuori della Sardegna, che una volta presentatosi al lavoro a seguito di un’assenza di tre giorni dovuta alla morte del padre si sentì rispondere dal capo reparto: “Ma non per questo devi morire anche tu…”

Possiamo dire che a fronte di tante difficoltà di adattamento a costumi diversi dalla società agropastorale e patriarcale del Nuorese chi ne entrava a fare parte la vivesse con disagio? No, di certo, perché quando il sistema industriale incominciò a vacillare la gran parte di coloro che ne furono in qualche modo espulsi non volle tornare nei campi da cui proveniva, ma preferì emigrare, alimentando l’ultimo filone dell’emigrazione sarda del Dopoguerra che, negli anni Settanta, si indirizzò prevalentemente in Germania. Ma al momento vi era entusiasmo, come dimostrano ancora gli articoli del più importante settimanale della provincia, l’“Ortobene” che, salutando la futura assunzione di 2500 operaie e 4500 operai, si dichiarava sicuro che «La disoccupazione, la sottoccupazione, e l’emigrazione saranno combattute e debellate completamente» [10]. Quindi, se un merito ha avuto Ottana è stato di favorire il passaggio della zona considerata economicamente più arretrata della Sardegna allo stadio più avanzato della società moderna, quello appunto della società industriale. Questa è stata l’opinione prevalente in quel tempo. Ma se è vero, a quali costi?

Il secondo lato della medaglia. dalla teoria ai fatti

Il secondo lato della medaglia. dalla teoria ai fatti

L’operazione Ottana, ovverossia della Media Valle del Tirso, parte dalla Commissione di inchiesta parlamentare sul fenomeno del banditismo in Sardegna, istituita nel 1969 e presieduta dal Senatore Giuseppe Medici, che aveva messo in stretta relazione il fenomeno con la società agropastorale e nomade del centro Sardegna. Le risultanze della Commissione Medici produssero un acceso dibattito nell’isola tra chi ne riteneva superate o obsolete le analisi e chi addirittura totalmente infondate, come il Senatore Pirastu e lo stesso missino Alfredo Pazzaglia (messe a verbale nella relazione di minoranza della Commissione di cui erano componenti). In tutti i casi il risultato fu di spingere il governo centrale e quello regionale ad avviare l’operazione con uno stanziamento iniziale, come si è detto, di 80 miliardi con un programma che per i dettagli rimandiamo al ben informato giornale diocesano [11]. Il dramma che ne conseguì, negli anni Settanta, si svolse con un’intensità e una rapidità degna delle pièce teatrali più rispettose dei principi aristotelici dell’unità di tempo e di azione.

Primo atto. L’ottimismo dell’azione. Si fa carico del problema il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e, in particolare, il Ministero delle Partecipazioni Statali e la Cassa per il Mezzogiorno, cui competeranno gli interventi da realizzare. L’ENI viene incaricata di avviare immediatamente i processi produttivi e lo fa insediando, nel 1973, le due prime industrie, l’ENICHEM e la Metallurgica del Tirso per la produzione di fibre tessili, acriliche e polimeri. Poi seguiranno Montedison, Anic, Chatillon, ecc. Ed è a quel punto che cambia totalmente il panorama della piana di Ottana grazie alla costruzione di una centrale termoelettrica e di una manifattura chimica. In questo modo, dunque, lo Stato intende combattere il fenomeno dell’emigrazione e, soprattutto, quella che era la finalità della Commissione, ossia il banditismo che aveva colpito l’opinione pubblica nazionale con i sequestri di persona (ben 36 nel giro di pochi anni) e le spettacolari rapine nelle strade semideserte del Nuorese.

La Piana di Ottana tra il 1970, quando si dà avvio a tutte le operazioni e il 1974, quando inizia la produzione, riesce a dare lavoro a ben 7000 persone, che vengono ospitate nel paese (che all’epoca contava appena 2000 abitanti e non disponeva né di fogne né di rete idrica) e nei centri vicini con diverse abitazioni che furono ristrutturate e adattate allo scopo, mentre i dirigenti alloggiavano negli alberghi di Nuoro. Che l’obiettivo di creare una appropriata cultura industriale potesse essere conseguito solo col tempo ne erano consapevoli un po’ tutti, anche se nel frattempo si svuotava culturalmente la società agropastorale nuorese con giovani pastori e figli di agricoltori che si trasformano in operai industriali integrando le forze che accorrevano da tutta la Sardegna e in parte anche dalla Penisola.

Atto secondo. Il giocattolo incomincia a rompersi. Nel 1978 la Metallurgica del Tirso cessa l’attività licenziando 450 lavoratori. Più dura a morire, l’ENICHEM resiste fino ai primi anni Ottanta, ma lentamente incomincia a cedere e chiude definitivamente nel 1997 mettendo sulla strada 1300 lavoratori. A cascata chiudono anche le iniziative minori.

Atto terzo. Piangere sul latte versato [12]. Dal dramma il rischio di passare alla farsa diviene sempre più forte. L’8 di maggio del 2018, quando ormai i buoi sono da tempo scappati, il Consiglio regionale istituisce la “Commissione di inchiesta sul fallimento delle politiche industriali nell’area di Ottana”. La Commissione, presieduta da Luigi Crisponi, già nella sua prima ispezione accerta la mortificazione territoriale e l’esistenza di un disastro ambientali dovuto a sospette sostanze tossiche che probabilmente vanno a inquinare anche le falde acquifere. Sul piano occupazionale si constata che negli ultimi anni si sono persi 2500 posti di lavoro e ne rimarrebbero solo altri 500. Naturalmente la proposta è pensare come riqualificare il sito [13]. Cala il sipario. Il pubblico perlopiù divertito ride, qualcuno però piange e pochi applaudono.

Vediamo più da vicino che cosa può essere successo. Intanto sul territorio. La piana di Ottana gode di una favorevole posizione geografica perché è attraversata dal fiume Tirso, il più lungo della Sardegna, che va a sfociare nella parte occidentale dell’isola, nel golfo di Oristano. Un corso d’acqua che nel contempo può fornire il prezioso liquido alle attività economiche e alla gente che vive e opera, oltre che costituire una potenziale arteria di comunicazione per chi volesse utilizzarla. Tuttavia, i corsi d’acqua non sono stati sempre favorevoli alla popolazione e al territorio. Uno dei fini dell’iniziativa era di bonificare un’area come quella di Ottana che era stata infestata da malattie per i corsi d’acqua stagnanti già da qualche secolo, un fenomeno questo che, soprattutto nella credenza popolare, avrebbe minato la fibra delle popolazioni residenti ipotizzando che anche per questo motivo fossero scarsamente produttive per il lavoro [14]. Strade statali e vicinali la collegano ai centri della provincia da cui può affluire il personale e un’eventuale ferrovia potrebbe essere nel tempo realizzata per collegare il “polo” al resto dell’isola, soprattutto i porti (ma abbiamo visto dalle parole dell’avv. Virgilio Mascia, all’epoca direttore del Consorzio Industriale della Sardegna centrale, che questa volontà non ce l’aveva nessuno).

La reazione della popolazione interessata appare più complessa. Alla sicurezza degli economisti e dei sociologi non corrisponde un’altrettanta persuasione da parte dell’opinione pubblica locale che non ha mancato di dimostrare una certa delusione e scetticismo, qualche volta fin dall’inizio: la società industriale a Ottana è stata appena di passaggio e a fronte di qualche vantaggio economico per il territorio ha prodotto costi negativi in termini di inquinamento, conseguenti patologie, abbandono delle campagne e rottura delle relazioni culturali all’interno della stessa società (tutto, poi, asseverato a posteriori dalla Commissione del Consiglio regionale). Afferma l’antropologo Zedda che «se negli anni settanta le due grandi ciminiere dell’industria erano il simbolo del successo, della modernità e dello sviluppo ora sono la testimonianza di una scomoda eredità, l’emblema di una modernità fallita» [15]. Forse ha fermato temporaneamente le emigrazioni in atto all’epoca e dato un po’ di liquidità ai paesani che così si sono potuti costruire o ristrutturare abitazioni fatiscenti oppure hanno permesso, a chi non voleva del tutto abbandonare l’agricoltura, di acquistare attrezzi e terreni per la famiglia. Ma la soddisfazione non sembra sia stata piena da parte della popolazione residente. C’era però tanto orgoglio e un passato che lo giustificava.

La reazione della popolazione interessata appare più complessa. Alla sicurezza degli economisti e dei sociologi non corrisponde un’altrettanta persuasione da parte dell’opinione pubblica locale che non ha mancato di dimostrare una certa delusione e scetticismo, qualche volta fin dall’inizio: la società industriale a Ottana è stata appena di passaggio e a fronte di qualche vantaggio economico per il territorio ha prodotto costi negativi in termini di inquinamento, conseguenti patologie, abbandono delle campagne e rottura delle relazioni culturali all’interno della stessa società (tutto, poi, asseverato a posteriori dalla Commissione del Consiglio regionale). Afferma l’antropologo Zedda che «se negli anni settanta le due grandi ciminiere dell’industria erano il simbolo del successo, della modernità e dello sviluppo ora sono la testimonianza di una scomoda eredità, l’emblema di una modernità fallita» [15]. Forse ha fermato temporaneamente le emigrazioni in atto all’epoca e dato un po’ di liquidità ai paesani che così si sono potuti costruire o ristrutturare abitazioni fatiscenti oppure hanno permesso, a chi non voleva del tutto abbandonare l’agricoltura, di acquistare attrezzi e terreni per la famiglia. Ma la soddisfazione non sembra sia stata piena da parte della popolazione residente. C’era però tanto orgoglio e un passato che lo giustificava.

Ottana per diversi secoli è stata sede di diocesi e ciò costituiva l’onore della comunità locale, collocandola quasi al livello delle due città più importanti della Sardegna, che stanno veramente ai poli. Col tempo la graduale decadenza del centro barbaricino indusse l’autorità ecclesiastica a trasferire la diocesi ad Alghero. Per conseguenza, andati via vescovo, canonici e altri dignitari religiosi e civili, il declino fu inevitabile. Questo fu segnato anche dall’altro fenomeno cui si è accennato: l’insalubrità del territorio dove corsi d’acqua stagnanti avevano intaccato la salute della popolazione apportando gravi patologie come le febbri malariche. Da qui il ristagno economico, dovuto principalmente a quella mancanza di energia fisica che è indispensabile per l’attività in campagna e che, ad avviso di molti, si sarebbe trasformata in una spirale responsabile dell’estensione dello scarso rendimento nell’attività lavorativa anche nel nuovo ambito industriale. Gradualmente l’evoluzione negativa del polo di Ottana disamorò anche la popolazione residente rafforzando il pessimismo di fondo nei confronti delle attività lavorative. Come ha rivelato lo studio antropologico, ciò ha portato nel tempo la stessa popolazione a prendere le distanze dalla presunta vocazione industriale e cercare una maggiore identificazione nel passato più glorioso e soprattutto su alcune attività tradizionali, come i riti del Carnevale classico ottanese che nel frattempo era riuscito a inserirsi tra quelli più apprezzati all’interno della stessa Europa. Ciò che indusse molti a Ottana a dire: noi siamo questo e non quello che hanno preteso di darci e fare di noi gli insediamenti industriali, nonostante i diversi “contratti d’area” che ne seguirono e con i quali si pensava di coprire il vuoto occupazionale e produttivo.

Vista più nel profondo l’esperienza di Ottana è servita ad accentuare gli elementi di criticità della cultura politica sarda dell’ultimo Dopoguerra. In particolare, ad accrescere il vittimismo dei sardi e a rinfocolare la polemica contro lo Stato che saccheggia la Sardegna, ridotta a “colonia”, dalle basi militari e dalle industrie, occupando il territorio isolano fino alle coste, senza lasciare nulla, anzi affidando le risorse migliori agli “estranei” e rendendo così sempre più estranei i sardi nella loro terra.

Vista più nel profondo l’esperienza di Ottana è servita ad accentuare gli elementi di criticità della cultura politica sarda dell’ultimo Dopoguerra. In particolare, ad accrescere il vittimismo dei sardi e a rinfocolare la polemica contro lo Stato che saccheggia la Sardegna, ridotta a “colonia”, dalle basi militari e dalle industrie, occupando il territorio isolano fino alle coste, senza lasciare nulla, anzi affidando le risorse migliori agli “estranei” e rendendo così sempre più estranei i sardi nella loro terra.

Forse l’unico pregio della vicenda di Ottana e che lascia aperto il dibattito sul senso e sul futuro della Sardegna, l’“isola degli altri”, come la definiva negli anni Ottanta in un omologo pamphlet il columnist politico dell’“Unione sarda”, Giorgio Melis, e, nei suoi numerosi scritti e articoli, l’autorevole giornalista e antropologo Bachisio Bandinu, che per primo denunciò gli equivoci del fenomeno Costa Smeralda. Un dibattito che oggi sembra finito letteralmente in un cul de sac. Dopo che anche la Commissione di indagine regionale sembra voglia ripercorrere i tradizionali tracciati con la creazione di tanti nuovi posti di lavoro, ecc. ecc. e quant’altro si è visto, sperato e promesso a suo tempo.

Sembra non interessare troppa gente che in Sardegna la cultura politica e del lavoro, o entrambe le cose declinate insieme, siano cambiate. La cultura di ieri, lo abbiamo visto, era quella che esigeva, in primo luogo dalle istituzioni, l’attuazione del diritto al lavoro per tutti i sardi, o per meglio dire al “posto”, cui doveva corrispondere appena un dovere di presenza. Abbiamo commentato il documento delle organizzazioni sindacali; esso parlava entusiasticamente di 30 mila posti di lavoro da realizzare nell’isola per lenire la piaga della disoccupazione. Dopodiché tutto ciò che ho denunciato sopra era giustificato: che il personale fosse due-tre volte il necessario, che le competenze professionali venissero in secondo piano o che non interessassero alcuno, che la produzione fosse fuori mercato e soprattutto chi entrava una volta in questo circuito dovesse uscirne solo al termine del suo ciclo vitale e dovesse essere difeso con le unghie e con i denti non solo dalle istituzioni e dai sindacati, ma dall’intero popolo sardo. Tutto doveva girare in questa direzione: i partiti che facevano da selezionatori dei posti non gradivano che sul personale indicato ci potessero essere valutazioni negative di alcun tipo, i sindacati spesso interpretavano la tutela dei propri iscritti come difesa a oltranza del posto di lavoro, anche di chi a quest’ultima attività non si dedicava con la necessaria competenza.

Forse alcune di queste valutazioni qualcuno le faceva, ma erano soverchiate dall’ottimismo imperante che si fondava sul principio del lavoro finalmente ottenuto per la vita, a tempo indeterminato; soprattutto in quell’ambito industriale che nessuno pensava che mezzo secolo dopo, con la rivoluzione tecnologica e informatica, non avrebbe più dato le stesse garanzie di sicurezza e di retribuzione e neanche assicurata la sopravvivenza. Ma allora tutto ciò non si vedeva e anche chi qualche decennio dopo avesse intuito che le cose non andavano per il verso giusto e si fosse azzardato a fare qualche obiezione probabilmente sarebbe stato giudicato un folle.

Che cosa rimane oggi dell’apparato industriale creato in Sardegna in quegli anni, a partire da Portotorres, Sarroch, Assemini, Iglesias a finire con Ottana? Praticamente solo rovine, lo abbiamo visto. Non solo, ma anche la gestione di una vasta e agguerrita classe operaia che non è riuscita ancora ad andare in pensione e che va accompagnata all’uscita con i vari istituti del prepensionamento, la cassa integrazione, il reddito di cittadinanza, ecc. Per chi non intende demordere o si nutre ancora di slogan che invocano un futuro quanto mai identico al passato c’è sempre la speranza che qualche cosa si muova a livello di rilancio delle vecchie attività, che qualche gruppo internazionale finalmente riprenda le redini e riparta o che lo Stato (indebitato fino al collo) o la Regione si accollino la gestione delle relative imprese, come capitava nei bei tempi quando, però, succedeva anche quello che ho descritto sopra. Chi ha capito che non potrà bruciare la propria esistenza nell’attesa che accada il miracolo, parliamo dei giovani sardi più accorti e istruiti, si è solo reso conto che deve trovare altrove la soluzione al problema personale.

Che cosa rimane oggi dell’apparato industriale creato in Sardegna in quegli anni, a partire da Portotorres, Sarroch, Assemini, Iglesias a finire con Ottana? Praticamente solo rovine, lo abbiamo visto. Non solo, ma anche la gestione di una vasta e agguerrita classe operaia che non è riuscita ancora ad andare in pensione e che va accompagnata all’uscita con i vari istituti del prepensionamento, la cassa integrazione, il reddito di cittadinanza, ecc. Per chi non intende demordere o si nutre ancora di slogan che invocano un futuro quanto mai identico al passato c’è sempre la speranza che qualche cosa si muova a livello di rilancio delle vecchie attività, che qualche gruppo internazionale finalmente riprenda le redini e riparta o che lo Stato (indebitato fino al collo) o la Regione si accollino la gestione delle relative imprese, come capitava nei bei tempi quando, però, succedeva anche quello che ho descritto sopra. Chi ha capito che non potrà bruciare la propria esistenza nell’attesa che accada il miracolo, parliamo dei giovani sardi più accorti e istruiti, si è solo reso conto che deve trovare altrove la soluzione al problema personale.

Ci piace insistere che oggi il mondo è cambiato rapidamente. Nella prima economia del mondo, gli Usa, le opportunità lavorative si sono trasferite in blocco dal settore manifatturiero e industriale tradizionale a quelle nuove tecnologie in cui i giganti della new economy e le start-up, da Apple, Amazon a Microsoft, Uber, Airbnb e così via, impiegano migliaia di lavoratori e dettano i nuovi metodi del lavoro e dell’occupazione, compresi i nuovi stili manageriali. Tutto ciò si è innestato in una cultura del lavoro, quella americana e a ruota europea e cinese, pronta al cambiamento, al riciclo e alla formazione permanente in funzione non solo per non identificarsi più in una attività da svolgere fino dell’esaurimento (proprio e dell’attività) ma anche dal desiderio di ricollocarsi in settori più appetibili e innovativi. Da noi la concezione del lavoro per la vita, non solo quello pubblico ma anche operaio, ha frustrato tutti i tentativi di sviluppare una mentalità rivolta alla formazione permanente, all’aggiornamento professionale mentre le rigide regole del mercato del lavoro e il taglio ideologico impresso a quest’attività hanno creato un forte sbarramento alla mobilità e alla flessibilità.

Da qui si spiega anche perché arrivati a questo punto il cittadino di Ottana più che con il paesaggio industriale preferisce identificarsi col proprio Carnevale.

Dialoghi Mediterranei, n. 66, marzo 2024

Note

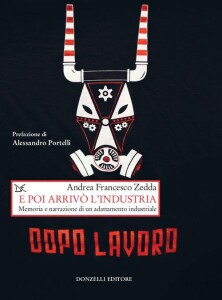

[1] L’antropologo ottanese Francesco Zedda in E poi arrivò l’industria. Memoria e narrazione di un adattamento industriale (Roma, Donzelli, 2021) intervistando una trentina di compaesani che hanno vissuto l’epopea industriale del paese e che costituiscono una delle basi della sua ricerca, si fa in qualche modo portatore di punti di vista improntati allo scetticismo e alla disillusione rispetto a questa operazione, soprattutto quando si mettono davanti al loro territorio così profondamente cambiato in peggio (cfr. in particolare pag. 30 ss.).

[2] Afferma l’avv. Mario Lai, sindaco di Ottana dell’epoca che «…Ottana era in costante spopolamento, i giovani emigravano perché non c’era lavoro: in quel momento io come tanti altri vidi nell’industrializzazione l’unico strumento di salvezza del nostro territorio. Fu un evento straordinario, anche traumatico se vogliamo, che però assicurò la sopravvivenza dei nostri paesi” Paolo Merlini, I 50 anni di Ottana», in “La Nuova Sardegna”, 5 sett. 2020.

[3] CGIL-CISL-UIL- Federazione regionale della Sardegna. Riunione del Comitato Direttivo, Cagliari 20 ottobre 1973. Relazione in (Villio Atzori e Giannetto Lay, a.c. di), Il Sindacato e la Programmazione. Atti del Congresso per la Rinascita Economica e Sociale della Sardegna 1950 e Riunione Comitato Direttivo 1973, in “Documenti e Opinioni”, Cagliari e EDES 1978: 230.

[4] Ibidem: 235.

[5] Atzori-Lay cit.: 252.

[6] Interessante notare in questo senso i commenti degli intervistati da Andrea Francesco Zedda, E poi arrivò l’industria cit., sparsi qua e là nel libro.

[7] Lo stesso giornale nuorese “Ortobene” se ne fa carico avvertendo i lettori nell’articolo di Antonio Monni, Ottana e dintorni: «Si era sperato che col varo dei grandi stabilimenti petrolchimici a Cagliari e Portotorres si risolvesse il grave problema dei lavoratori sardi. L’avvio dell’industrializzazione apparve promettente…Non si tardò a constatare che i braccianti sardi e così anche i diplomati non trovano posto in quelle industrie e che l’esodo delle nostre migliori forze verso l’estero e verso il settentrione d’Italia continuava come se quelle industrie non fossero nate. E si constatò anche che i profitti non venivano reimpiegati in Sardegna ma emigravano anch’essi», a. XLVII, N. 21, 10 agosto 1972.

[8] Ricorda l’Avv. Virgilio Mascia, primo direttore del Consorzio industriale della Sardegna Centrale, che la specializzazione di Ottana sarebbe dovuta avvenire nelle fibre sintetiche e che per fare ciò erano necessarie due cose: «la realizzazione di un oleodotto che portasse la materia prima al porto di Oristano a disposizione delle navi dell’ENI… e poi di una rete ferroviaria che collegasse la Barbagia con il porto di Golfo Aranci per trasferire la materia prima… Di questa seconda cosa non se ne fece nulla per il boicottaggio delle ferrovie complementari sarde e del disinteresse della Regione che disertò perfino la riunione convocata a Roma per discutere questo problema» Paolo Merlini cit.

[9] Col pseudonimo del “Vecchio della spelonca” il giornalista in un articolo Politica delle zone interne, dopo aver commentato positivamente lo stanziamento di 80 miliardi da parte dello Stato per sostenere l’economia della zona, si augura che la creazione delle nuove industrie «non escluda quelle manifatturiere e conserviere che sostengano e incrementino, razionalizzandole, le attività pastorali e agricole, fondamentali nella nostra economia […] che daranno finalmente il via a quella rinascita che ci appariva tanto incerta e tanto lontana», Ortobene, a. XLIV, n.5, 19 marzo 1969.

[10] Ibidem, Un piano diocesano di attività pastorale, a. XLVI, n.4, 20 febbraio 1971.

[11] Lo stesso giornale nell’articolo a firma di Leonardo Cossu, Programmi degli insediamenti industriali nel nuorese, da tutta una serie di informazioni sulle industrie che si insedieranno, sul numero di occupati previsti fino ai dettagli dei quantitativi da produrre e le loro destinazioni con i dettagli della realizzazione dell’impresa (es: da ottobre 1971 a maggio 1974 realizzazione delle strutture edili, dal gennaio 1973 i macchinari, dal giugno 1973 inizio della produzione e, poi, dei 600 meccanici specializzati 150 sono tubisti, 120 montatori, 80 elettricisti, ecc.), in “Documenti”, a. XLVI , nn. 7,8 e 9, 20 e 30 marzo e 10 aprile 1971

[12] Come al solito il più sensibile fu il periodico locale “Ortobene” che, con un documento approvato all’unanimità dai sacerdoti della Chiesa nuorese, esprime la solidarietà agli operai licenziati denunciando che «sta creandosi una situazione drammatica in questa zona industriale nella quale tutti avevamo visto un inizio di soluzione dei problemi economici delle nostre popolazioni da millenni abbandonate» e, dopo avere rimarcato “il totale assenteismo delle forze politiche e degli organi statali e regionali” chiedono a queste di intervenire in particolare nei confronti dell’ANIC perché rispetti gli impegni assunti (a. XLVII, n. 29, 20 novembre 1972.

[13] La notizia è tratta da “Sardinia Post”, giornale online, col titolo Crisi a Ottana, la Commissione d’inchiesta “E’ disastro ambientale”, 16 luglio 2018.

[14] Sulle condizioni geofisiche del territorio di Ottana cfr. Andrea Francesco Zedda, E poi arrivò l’industria cit.: 30 e ss., che tra l’altro traccia una breve storia delle peripezie di quest’area tormentata dalla malaria e altre patologie.

[15] Zedda cit.: 14.

______________________________________________________________

Aldo Aledda, ha rivestito importanti cariche istituzionali nella regione Sardegna e nel Coordinamento interregionale italiano, è autore di I sardi nel mondo. Chi sono, come vivono, che cosa pensano (Cagliari, Dattena 1991), Gli italiani nel mondo e le istituzioni pubbliche. (Milano, FrancoAngeli 2018), Sardi in fuga in Italia e dall’Italia. Politica, amministrazione e società in Sardegna nell’era delle grandi migrazioni. La politica italiana nei confronti dell’emigrazione e delle sue forme di volontariato all’estero (Milano, FrancoAngeli 2023).

______________________________________________________________