di Pietro Vereni

«Un piccolo numero di persone, profondamente immerse nella identity synthesis, potrebbe sostenere la convinzione che bisogna comunque assecondare la volontà dei membri di altri gruppi [oppressi]. Queste persone, ad ogni modo, si troveranno di fronte al problema di dover determinare chi si debba considerare una “vera” voce Black o brown o musulmana o queer, e quasi certamente consacreranno come portavoce coloro le cui idee politiche coincidono con le proprie» (Mounk 2023: 143).

Sullo schierarsi e da quale parte

Non ho alcuna intenzione genuinamente polemica, con queste righe, e le considero piuttosto come un dovere un po’ pedante che mi riserva la mia condizione professorale; ma so che la polemica arriverà e quindi mi assumo in anticipo la mia parte di responsabilità ammettendo che non ho avuto alcun piacere a scrivere quel che segue, nondimeno non ritratterei neanche una frase di quel che ho scritto dopo il 7 ottobre. Vorrei, però, porre la questione in modo sostanzialmente diverso da come hanno fatto quaranta iscritti italiani di ANPIA, SIAA e SIAC che hanno pubblicamente sostenuto (non come singoli iscritti o simpatizzanti ma, caso unico, come comunità scientifica nazionale rappresentata nelle associazioni ufficiali) l’EASA Executive Statement on the situation in Gaza pubblicato il 23 ottobre e poi modificato fino alla fine di novembre:

«As Italian anthropologists, moreover, we reclaim the inheritance of one of the founding fathers of our discipline, Ernesto De Martino, who following Antonio Gramsci, asserted the need for intellectuals to take sides» (Collated responses to the Executive Statement).

Credo invece che De Martino, e tanto più Gramsci, pensassero che lo schierarsi debba riguardare le classi sociali, non certo le nazioni, e quindi trovo profondamente sbagliato sul piano morale, controproducente su quello politico e deleterio su quello scientifico l’atto to take sides in questo modo, cioè dalla parte di “un popolo” concepito non certo come porzione subalterna in un sistema sociale di classi, popolo cioè demos o vulgus, ma piuttosto come popolo-ethnos, compatto nella sua costituzione naturalizzante (Cirese 1973: 16-17).

Ricordo inoltre, di passaggio, che già prima dello Statement dell’EASA un gruppo di ventitré antropologi e antropologhe italiani aveva inviato una lettera alla medesima associazione per denunciare la situazione in questi termini:

«we witnessed the terrifying devastation of the Gaza Strip and the unprecedented massacre of its civil population, motivated by the deadly attacks perpetrated by Hamas on October 7th […] Hamas’s unprecedented attack outside the Gaza wall brought terror and death to over a thousand Israelis. Israel’s air strikes have already killed over 4,000 people, half of whom were children and are inflicting terrible suffering to a people who had virtually been imprisoned in Gaza for over 16 years and stripped of fundamental civil and human rights since the Nakba of 1948» (Letter by Italian anthropologists).

La logica numerica, per cui quattromila palestinesi sovrastano gli “oltre mille” israeliani senza alcuna considerazione per le modalità e le finalità di quelle rispettive azioni omicide, era già in atto, e sta a indicare un profondo stato di disorientamento morale, ma ci sarà forse modo di tornare più avanti su questo aspetto peculiare della narrazione del conflitto.

La lettera non è datata, ma visto che lo Statement EASA è stato pubblicato nella prima versione il 23 ottobre, ho una memoria precisa del clima di quei giorni, e di come le critiche a Israele, iniziate incredibilmente fin dal giorno stesso della strage di Hamas, avessero preso un tono molto più acceso dopo la sera del 17 ottobre, a seguito del cosiddetto “bombardamento” contro l’ospedale Al Ahli al arabi di Gaza. Ricordo molto bene, la sera del 18 ottobre, alla stazione di Firenze, in attesa di tornare a Roma dopo una presentazione, unə [1] giovane e davvero capace collega antropologə che, quasi fosse una cosa ovvia, diceva che dopo quel bombardamento non c’era proprio più margine di comprensione, che davvero si era passato il limite; forse per l’ennesima volta, ma questa sarebbe stata l’ultima. Lo sguardo serenamente convinto di quellə collega credo mi rimarrà impresso per sempre, perché era lo sguardo di chi viveva il suo avere ragione come un’ovvietà, di chi si sentiva sicuro del suo to take sides, ovviamente dalla parte delle vittime, di coloro che stavano soffrendo ingiustamente, e contro i carnefici (mi stava venendo da scrivere “perfidi”…) che stavano suscitando quell’immenso dolore.

Nei social, in quegli stessi giorni, il clima era all’incirca lo stesso: non tutti potevano esibire l’impassibilità del giusto, è vero, e i più si lanciavano in invettive in cui il confine tra sionismo e giudaismo era a dir poco labile, ma tutti, unanimi, concordavano che, quale che fosse stata la causa dei danni e delle vittime all’ospedale, il corso della guerra sarebbe cambiato. Pierre Haski (2023) è stato ingenuamente cristallino a questo riguardo:

«È l’orrore di troppo, di quelli che possono cambiare l’evoluzione di un conflitto. L’esplosione che la sera del 17 ottobre ha provocato centinaia di morti all’ospedale Al Ahli al arabi di Gaza ha già avuto un impatto enorme. […] Secondo molti Israele non è più la vittima del peggiore attacco terroristico della sua storia, ma un Paese che deve dimostrare di non aver commesso un crimine di guerra. […] L’attacco contro l’ospedale è arrivato dopo giorni di bombardamenti incessanti a Gaza, dunque anche se Israele riuscisse a dimostrare di non avere responsabilità, il danno sarebbe comunque fatto» (corsivo aggiunto).

La lingua ci consente di digerire giri di pensiero altrimenti inaccettabili: “dunque” non è importante stabilire chi avesse “bombardato” l’ospedale, tanto si sapeva comunque a chi sarebbe stata attribuita la colpa. Al Jazeera, Associated Press, e di seguito Wall Street Journal e New York Times avevano lanciato la notizia che “Almeno 500 persone sono state uccise da un attacco aereo israeliano all’ospedale di Gaza” (Il Post 2023) e questo è quel che era circolato il 18 ottobre. Non so come si possa chiamare un pregiudizio di questo spessore, attribuire cioè in ogni caso la colpa a una parte, ma se non erro le scienze sociali, almeno quelle che ho cercato di studiare io, avevano trovato molti decenni or sono una categoria concettuale sotto cui rubricare questo tipo di valutazioni morali dell’Altro.

In effetti, poi si sono verificate le fonti e i dati disponibili, e ci si è resi conto che non solo i morti erano molti di meno di quelli dichiarati subito dai portavoce di Hamas e ripresi dalla stampa internazionale, ma che in verità erano stati uccisi dall’esplosione di un razzo palestinese lanciato proprio da una base jihadista nei pressi dell’ospedale, mai decollato in senso proprio e quindi ancora pieno di carburante. Si sono ammessi gli “errori dei giornali” (Il Post 2023) nel parlare di bombardamento al posto di esplosione, di aerei invece di missili, di Israele invece di Brigate al Quds del Jihad islamico. Ma ormai “il danno era fatto” e questa notizia falsa ha continuato a circolare per settimane, secondo le classiche strategie della diffamazione mediatica che purtroppo si sono perfezionate con l’avanzare dei social nell’ultimo decennio. Forse qui, come altro inciso, vale la pena di ricordare le migliaia di razzi partiti da Gaza con destinazione Israele ben prima e anche dopo il 7 ottobre, cui nessuno mai fa alcun cenno, come fosse normale per uno Stato essere colpito da missili stranieri per anni.

La doppia lettera all’EASA dei colleghi e delle colleghe italiane e lo stesso Statement sono prodotti di questo clima, in cui lo sdegno non può più essere trattenuto e deve trovare uno sfogo diffuso, che assieme porti un sentimento di vicinanza per le vittime e consolidi un orizzonte morale condiviso tra chi denuncia quello scempio. Questa duplice finalità degli appelli, delle sottoscrizioni, delle petizioni, dei raduni, delle marce, dei flash mob, dei post engagée e delle richieste di boicottaggio rafforza dentro le scienze sociali un cortocircuito cognitivo in atto da decenni, per cui la nostra missione (cercare le ragioni della varietà del comportamento umano) viene dirottata e totalmente sovrapposta all’azione di denuncia di un male in atto. Invece di cercare di capire che succede, l’analisi sociale deve limitarsi a decostruire il gioco del potere e dell’oppressione.

La tempesta identitaria perfetta

La tempesta identitaria perfetta

Uno slittamento epistemologico di tale portata è giustificabile solo a patto che si adotti la vulgata foucaultiana, per cui non esiste alcun sapere che non sia intrecciato a sistemi di potere al punto da esserne indistinguibile. Lo scetticismo per qualunque forma di conoscenza oggettiva impone dunque la necessità to take sides, visto che il mondo è solo la risultante di una lotta permanente di potere tra oppressori e oppressi. Gli ingredienti di questa “identity synthesis” sono stati elencati con precisione da Yascha Mounk (2023), in particolare nel capitolo 4. Li riporto qui sommariamente perché possono aiutarci a comprendere che cosa sta succedendo in generale nelle scienze sociali e in particolare nell’antropologia culturale (anche italiana):

- Scetticismo rispetto a qualunque verità oggettiva (Michel Foucault).

- Utilizzo dell’analisi testuale per fini politici (Edward Said).

- Essenzialismo strategico, cioè naturalizzazione apparente dei tratti “identitari” ai fini della lotta politica (Gayatri Spivak).

- Rifiuto della retorica universalista dei diritti umani (Ta-Nehisi Coates, Ibram X. Kendi).

- Appello a una legislazione su base comunitaria per non opprimere le minoranze, secondo la Critical Race Theory (Derrick Bell, Richard Delgado e Jean Stefancic).

- Intersezionalità come logica dell’organizzazione politica (ben oltre la definizione legale di Kimberlé Crenshaw).

- Epistemologia del punto di vista (Standpoint epistemology) per cui la prospettiva di un gruppo non sarà mai davvero comunicabile a un altro gruppo (Sandra G. Harding per il femminismo, e poi espansione a ruota libera di questo sacrosanto principio a qualunque raggruppamento identitario).

Le conseguenze culturali, politiche e scientifiche di questa sintesi assumono una coloritura specifica in un Paese come l’Italia, che per molti decenni nel secondo dopoguerra ha raccolto attorno a varie forme di marxismo gran parte della sua intellettualità e molta dell’accademia umanistica. L’antropologia culturale, in particolare, si è sentita in dovere di cucire su questa impalcatura identitaria alcuni brandelli semplificati, in particolare la messa in scena di qualunque rapporto sociale come tensione tra un gruppo oppressore, solitamente di dimensioni ridotte ma militarmente agguerrito, e un gruppo oppresso, benevolo e tendenzialmente pacifico ma in grado di mostrare le unghie quando provocato.

Alcuni hanno dato la precedenza al cinismo amorale di Foucault: ogni lotta per il potere si svolge nell’ambito del “discorso”, per concludersi inevitabilmente con la vittoria di un nuovo potere, non affatto migliore di quello sostituito, e quindi l’unico lavoro che resta è quello della decostruzione o, meglio ancora, della dissacrazione, vale a dire dello svelamento dell’architettura puramente linguistica (si pensi a come Judith Butler ha rappresentato il gender) che tiene in piedi quell’esercizio del potere. Lo Stato diventa il Leviatano che altro non può fare che esercitare il suo potere oppressivo sul popolo, cui non restano che forme autocoscienti di resistenza senza effettiva possibilità di scampo, dato che la resistenza, non appena vittoriosa, diventa un altro “discorso” del potere.

In questa visione, l’antropologia diviene un esercizio semi-chic e semi-zen di pronto soccorso morale a titolo gratuito: senza essere richiesti, gli antropologi si sentono in dovere di svelare l’arcano sottostante, di spiegare a chi ama o rispetta la cultura locale che loro, in verità, sono manovrati da qualche potere egemonico, possibilmente statale. Chiunque si trovi a suo agio nella propria cultura locale (o addirittura ci si appassioni con un trasporto affettivo) dovrebbe essere guardato con sospetto, perché nella propria cultura ci si dovrebbe invece trovare a disagio: il piacere delle proprie usanze o la serenità d’animo nella consuetudine delle tradizioni rivela la collusione con il potere, o perlomeno l’ingenuità di chi non si rende conto di essere manovrato da ben altre forze che non quelle che si pensa abbiano indotto ad agire a quel modo. L’ideale sarebbe avere la forza di dissacrare tutto, sempre, ma se proprio a qualcosa ci si deve appassionare, che sia lontana, vagamente incomprensibile, e quanto mai in tensione con il senso comune del proprio retaggio.

Questa vocazione alla dissacrazione prende forme politicamente più vicine alla militanza quando il popolo ingenuo viene sostituito nella rappresentazione dal popolo vittima. In questo caso, non si tratta tanto di svelare ai semplici la loro dabbenaggine, ma piuttosto di rivelare più urgentemente la mostruosità della violenza dello Stato, l’esercizio del potere che fiacca i corpi oltre le menti. In questo caso il potere è non solo violento, ma unidirezionale, dall’alto al basso, mentre dal basso all’alto non può che esservi qualche forma di resistenza asimmetrica. Nel giudizio morale, l’asimmetria diventa allora il concetto chiave, per cui qualunque coercizione esercitata dall’alto (“statale”) è malvagia, e qualunque coercizione esercitata dal basso (“popolare”) non può che essere positiva, in quanto reazione a quell’oppressione originaria. L’antropologia italiana da De Martino in poi ha smesso qualunque postura nazionalista, localista o paternalistica, per alternare lo scetticismo cinico (quando rivolta alle forme locali di cultura subalterna, folkloriche o pop) e l’impegno militante (quando invece le culture sono distanti o immigrate).

Questa vocazione alla dissacrazione prende forme politicamente più vicine alla militanza quando il popolo ingenuo viene sostituito nella rappresentazione dal popolo vittima. In questo caso, non si tratta tanto di svelare ai semplici la loro dabbenaggine, ma piuttosto di rivelare più urgentemente la mostruosità della violenza dello Stato, l’esercizio del potere che fiacca i corpi oltre le menti. In questo caso il potere è non solo violento, ma unidirezionale, dall’alto al basso, mentre dal basso all’alto non può che esservi qualche forma di resistenza asimmetrica. Nel giudizio morale, l’asimmetria diventa allora il concetto chiave, per cui qualunque coercizione esercitata dall’alto (“statale”) è malvagia, e qualunque coercizione esercitata dal basso (“popolare”) non può che essere positiva, in quanto reazione a quell’oppressione originaria. L’antropologia italiana da De Martino in poi ha smesso qualunque postura nazionalista, localista o paternalistica, per alternare lo scetticismo cinico (quando rivolta alle forme locali di cultura subalterna, folkloriche o pop) e l’impegno militante (quando invece le culture sono distanti o immigrate).

Questa contrapposizione semplificatoria tra vittime da un lato e carnefici dal lato opposto delle complesse dinamiche sociali di qualunque interazione tra gruppi ha un duplice effetto deleterio nelle scienze sociali, particolarmente evidente nell’antropologia culturale perché ne mina alla radice la missione scientifica.

- Prima di tutto, il “punto di vista dei nativi” diventa del tutto irrilevante, dato che quel che conta è l’individuazione delle maschere contrapposte della vittima e del carnefice, ed evitare qualunque ambiguità a tale riguardo. L’impegno etnografico alla ricostruzione emica si perde in nome del to take sides: qualunque schieramento, infatti, prevede non solo il posizionamento dell’osservatore, ma anche la sua onnisciente capacità di oggettivare gli osservati in categorie preconcette, vale a dire, diceva Geertz, “lontane dall’esperienza” delle persone di cui si parla.

- Una tale riduzione della complessità da etnografare induce una sorta di dipendenza epistemologica dal paradigma della vittima: se quel che conta è schierarsi, e farlo dalla parte giusta, allora bisogna trovare la vittima, pena l’impossibilità di una ricerca degna di questo nome. L’antropologia diventa così un’attività da paladini, pronti a prendere le parti di qualcuno che però non si è veramente interessati a conoscere iuxta propria principia, perché già lo si contiene nella funzione di vittima.

Si finisce per giocare con uno strano miscuglio di paternalismo e colonialismo intellettuale, per cui si attribuiscono all’Altro le concezioni morali e politiche della propria prospettiva o, più probabilmente – nella complessità che sempre l’Altro incarna con la sua diversità interna – si finisce per consacrare come “rappresentativo” quel sottotipo di Altro che più si adegua alla nostra concezione ideologica, politica o morale: l’Altro si fa altro, lo si addomestica, si riduce la distanza, tutto sommato diventa uno di noi, perché è una “vittima come noi” e noi abbiamo la responsabilità morale di farcene carico. Il gioco edipico dello sfruttamento morale dell’Altro ai propri fini identitari è alquanto imbarazzante, tanto più quanto esercitato da soggetti che hanno pagato come studenti e spesso sono pagati come ricercatori per fare proprio l’opposto, cioè riconoscere l’Altro in quel che lo fa tale, non per quel che mi fa comodo “ritrovare” in lui. Ma questa, pare, è la sorte attuale delle scienze sociali: to take sides come strumento per trovare un senso a sé stessi e per rivestire di una patina di rilevanza morale quel che si fa nel proprio mestiere.

La reazione delle scienze sociali agli eventi del 7 ottobre mi pare si possa leggere interamente dentro questo quadro della identity synthesis in chiave marxista pop:

-

si sa in partenza chi siano i buoni e chi i cattivi, in ogni caso;

-

se un fatto non quadra, si può semplicemente metterne in dubbio la veridicità (tanto si sa i media a chi sono in mano);

-

le identità in campo (ebrei, palestinesi, sionisti, arabi, musulmani) possono essere assolutizzate o banalizzate in qualunque direzione, pur di portare a casa la partita e poter dimostrare di avere ragione;

-

si possono reificare, senza timore del ridicolo, concetti come “Stato ebraico” e “popolo palestinese”; e contemporaneamente negare strategicamente i loro conversi concettuali, vale a dire “popolo israeliano” e “apparato militare palestinese”;

-

si deve giocare con l’intersezionalità nella sua forma più vulgata, per cui Israele si trascina dietro colonialismo, occupazione, genocidio, Occidente e capitalismo, e dall’altro lato la Palestina si associa in positivo alla Resistenza, alla decolonizzazione, all’anarchia, all’anticapitalismo e – Dio li perdoni – alla queer culture;

-

Più di tutto, si può battere con violenza sul tasto della standpoint epistemology: le parti in causa non possono proprio provare a comunicare, perché la comunicazione è negata dall’assenza di umanità della parte avversa, e noi scienziati sociali diventiamo i certificatori morali di questa incomunicabilità radicale.

Nelle pagine che seguono proverò ad articolare attorno a questo quadro interpretativo una serie di fatti che hanno caratterizzato il mondo occidentale e la sua ricezione dell’attacco di Hamas del 7 ottobre. A scanso di equivoci, chiarisco che l’oggetto della mia analisi non sono i fatti del 7 ottobre in sé, né tantomeno la reazione israeliana e i lunghi e terribili bombardamenti che ne sono seguiti; né voglio parlare di West Bank, o di quanto sia di destra il Governo Netanyahu. Con queste pagine vorrei provare a rispondere a due domande: a) se vi sia stato un pregiudizio identitario nella reazione dell’opinione pubblica intellettuale alla strage di civili del 7 ottobre; b) se lo Stato di Israele subisca una sorta di delegittimazione preventiva (morale prima ancora che politica) al suo diritto ad esistere come entità politica. Spero di poter riflettere sulla reazione israeliana in un altro testo, e chiedo quindi a chi legge di non commentare queste mie parole facendo riferimento alla violenza della reazione israeliana.

Ho reso pubblico il mio convincimento sul modo per me moralmente inaccettabile in cui, in Occidente, molti hanno reagito alla strage islamista di Hamas in un video che ho pubblicato sul mio blog a dicembre (Vereni 2023), in risposta a una serie di scontri anche piuttosto duri (duri in particolare nella messaggistica privata) con un collega che aveva trovato disdicevoli alcuni post che avevo pubblicato sulla mia pagina Facebook. I post avevano inoltre richiamato l’attenzione poco gentile di tanti “amici” che mi hanno variamente bannato o rimosso come amico dalle loro bacheche.

Nel video ho fatto solo un breve cenno al tono greve, seriamente minaccioso e violento con cui il collega mi ha imposto queste considerazioni in pubblico. Non che la cosa mi abbia più di tanto impressionato, ma l’ho presa come un segno dell’insospettata (almeno per me) distanza cognitiva, morale ed affettiva che c’è tra di noi. Del resto, gli ho scritto anche perché volevo tenermi alla larga dalla troppo longeva Cultura del piagnisteo (Hughes 2003) per cui ha ragione chi fa la voce più grossa, possibilmente per farsi compatire o per far compatire i gruppi o le idee di cui si fa paladino. Una cultura che vive in un mondo fatto solo di oppressi e oppressori, e che pretende di parlare sempre e solo per dar voce agli oppressi. Il culto della vittima, probabilmente un cascame ideologico del Cristianesimo (Holland 2019), una volta sottratto alla sua dimensione teologica ed escatologica diventa una farsa che molto facilmente si converte in tragedia, come in questo penoso caso storico.

Nella mia replica, sono partito da qualche semplice domanda. Quando ti chiedono “Chi sei?” con tono inquisitorio, per prima cosa chiarisci che non sei un agente del Mossad:

«Se mi chiedi chi sono, temo che potresti guardarti allo specchio. Sì, io sono del Nord e tu del Sud; io mi vanto di essere piccolo borghese, tu piccolo proletario; tu ti professi convintamente di sinistra e anti-sistema, io sempre più fedele al sistema di valori della borghesia liberale democratica e occidentale, e sempre più chiaramente non-binario dal punto di vista politico. Ma alla fine siamo due maschi italiani che, in cambio di responsabilità davvero irrisorie, prendono uno stipendio decente da un ministero statale per lavorare soprattutto con il nostro cervello. Ti puoi distinguere da me quanto ti pare, ma io e te saremo sempre più simili tra noi di qualunque alieno con cui tu possa identificarti, nell’evidente confusione identitaria in cui sei incappato crescendo in un ambiente culturale e politico che ti ha fatto credere di essere oppresso e che il diritto a essere violenti, come spieghi in un tuo delirante messaggio privato, ti viene da quella tua condizione originaria» (Vereni 2023).

Israele non è l’assassino. Pensate piuttosto al maggiordomo

Israele non è l’assassino. Pensate piuttosto al maggiordomo

Il punto su cui la distanza si fa invece evidente è il significato di quel che sta succedendo a Gaza e agli eventi che hanno immediatamente preceduto i bombardamenti israeliani. Io sono giunto alla conclusione che ci sia bisogno di dare un senso letterale alle motivazioni religiose che hanno sostenuto gli autori degli atti del 7 ottobre, mentre troppi sono convinti che si tratti esclusivamente di una copertura con una patina di religiosità di quel che invece è una vera lotta di resistenza anticoloniale. La mia tesi è antitetica, con il che non voglio negare né sminuire le sofferenze che i civili palestinesi stanno subendo in questi mesi di bombardamenti. Né, ci mancherebbe, negare il fatto che da lungo tempo molti arabi palestinesi vivono in condizioni disumane. Contesto invece la spiegazione che viene data di tutto questo dolore, vale a dire che le morti, le sofferenze, la miseria umana, il letterale martirio del popolo palestinese si debbano ascrivere interamente ed esclusivamente a Israele e, soprattutto, che questa responsabilità sia ab ovo e mai mutata nel corso di tutto il Novecento fino ad oggi.

Abbiamo prove, per me inconfutabili, che la massima parte di responsabilità per quella condizione di sofferenza debba essere attribuita alle scellerate politiche degli Stati arabi della regione e dei governanti e decisori politici che, prima e dopo la Seconda Guerra mondiale, hanno gestito le sorti degli arabi di quella regione. Non voglio certo esonerare i governi israeliani dalla loro quota di responsabilità, e in particolare i governi di destra, e più specificamente il Governo scellerato di Netanyahu, ma dico con tutta la forza della verità che quelle responsabilità sono il riflesso (spesso gestito malamente) della condizione in cui lo Stato di Israele si è trovato a vivere fin dalla sua fondazione, vale a dire una condizione di letterale assedio e progetto di sterminio. Dovrebbe essere noto a tutti che i politici palestinesi sono stati tra i più attivi nel coltivare l’antisemitismo e il negazionismo.

Questa mia proposta interpretativa ci condurrà alla domanda finale, sulla legittimità o meno dell’esistenza stessa di Israele, che rimane la questione morale originaria. Ma ora fermiamoci al punto di disaccordo immediato, alla divergenza con cui interpretiamo la sequenza di omicidi e violenza messa in atto da Hamas il 7 ottobre.

Per argomentare la mia tesi, partirò dalle considerazioni che Sam Harris ha pubblicato in una puntata del suo podcast (Harris 2023) e che poi ha ribadito in diversi interventi. Harris non è un intellettuale con il quale io abbia molto da spartire, ma proprio per la sua capacità di riflettere in modo critico sulla religione come sistema di pensiero che istituisce forme di realtà radicalmente diverse da quelle che ci offre il senso comune (cfr. Geertz 1966), ha una prospettiva sulla questione israelo-palestinese che trovo particolarmente utile. Harris infatti, da ateo militante ma consapevole del peso cognitivo e pragmatico che un’ideologia può esercitare sulle azioni umane, sostiene con forza un punto per me essenziale: le scienze sociali, l’antropologia in particolare, hanno raggiunto un tale grado di secolarizzazione da aver perduto completamente la capacità di comprendere il peso culturale dei sistemi religiosi di credenze. Gli antropologi – esperti falliti della diversità culturale – non sono più in grado di capire il vecchio adagio relativista, per cui «uomini diversi vivono in universi diversi» (Sperber 1984) e si sono convinti che ogni forma di simbolismo complesso altro non sia che l’escrescenza discorsiva di un sistema ben più pragmatico di interessi politico-economici: denaro, potere, risorse, territorio, beni, infrastrutture, economie e geografie.

Per argomentare la mia tesi, partirò dalle considerazioni che Sam Harris ha pubblicato in una puntata del suo podcast (Harris 2023) e che poi ha ribadito in diversi interventi. Harris non è un intellettuale con il quale io abbia molto da spartire, ma proprio per la sua capacità di riflettere in modo critico sulla religione come sistema di pensiero che istituisce forme di realtà radicalmente diverse da quelle che ci offre il senso comune (cfr. Geertz 1966), ha una prospettiva sulla questione israelo-palestinese che trovo particolarmente utile. Harris infatti, da ateo militante ma consapevole del peso cognitivo e pragmatico che un’ideologia può esercitare sulle azioni umane, sostiene con forza un punto per me essenziale: le scienze sociali, l’antropologia in particolare, hanno raggiunto un tale grado di secolarizzazione da aver perduto completamente la capacità di comprendere il peso culturale dei sistemi religiosi di credenze. Gli antropologi – esperti falliti della diversità culturale – non sono più in grado di capire il vecchio adagio relativista, per cui «uomini diversi vivono in universi diversi» (Sperber 1984) e si sono convinti che ogni forma di simbolismo complesso altro non sia che l’escrescenza discorsiva di un sistema ben più pragmatico di interessi politico-economici: denaro, potere, risorse, territorio, beni, infrastrutture, economie e geografie.

Lo sguardo di Sam Harris (la visione cioè decisamente ingenua ma vagamente inebriante per cui un credente di X è una sorta di marziano cognitivo dal pianeta X) è rinfrescante per chi dovrebbe, di professione, comprendere sul serio un altro modo di pensare, e si rivela particolarmente utile per noi, studiosi di scienze sociali, addestrati per troppo tempo a considerare la religione una questione “sovrastrutturale” che al massimo copre le “vere ragioni”, ovviamente politiche ed economiche, che noi esperti saremmo in grado di decrittare attraverso e oltre le cataste di corpi massacrati e di parole violente che li hanno prodotti.

Il 7 ottobre come spartiacque

Per quanto il conflitto con Hamas sia ormai pluridecennale, gli eventi del 7 ottobre sono in gran parte inediti. Hamas ha commesso atti di una tale atrocità che risultano a molti completamente inimmaginabili dentro il sistema di pensiero cui apparteniamo. Il punto vero è che molti non se ne sono accorti, e hanno preso il 7 ottobre come un’altra azione di Resistenza palestinese.

Si tratta invece di azioni di violenza teorizzata esplicitamente come “trasgressiva” vale a dire «un atto di violenza che viene sentito come particolarmente orrendo e incomprensibile per chi la subisce o vi assiste, perché travalica il comune sentire culturale e politico su ciò che è legittimo o moralmente accettabile» (Langlois 2023). Teorici del fondamentalismo islamico come Abu-Bakhr Naji hanno da tempo giustificato e sistematizzato l’uso di questo tipo di violenza, «per sollevare la Umma dalla decadenza che la affligge, così che possa di nuovo condurre l’umanità verso il cammino della guida divina e della salvezza» (Abu-Bakr Naji 2006). Sulle intenzioni politiche di quest’uso trasgressivo della violenza si è detto molto (Molin Friis 2018) ma è importante che riflettiamo sulle premesse teologiche di quel progetto politico, perché quelle premesse sono da un lato la matrice stessa degli eventi del 7 ottobre, ma dall’altro la maschera che rende cieco l’Occidente “progressista” nel comprenderla, spingendo dunque a sottovalutarne la portata. L’argomento che sostengo è quindi il seguente: la matrice religiosa della brutalità dell’attacco del 7 ottobre è assieme ciò che l’ha reso praticabile per i perpetratori, ciò che lo rende moralmente devastante per le vittime, e ciò che lo rende invisibile o irrilevante allo sguardo degli astanti occidentali laici e secolari.

Il 10 di ottobre (tre giorni dopo la strage di Hamas e all’inizio dei bombardamenti israeliani) due esponenti canadesi dell’amministrazione locale dell’Ontario hanno scritto una lettera intitolata “Dalla parte della Palestina: un appello ai leader politici affinché interrompano la loro complicità nel genocidio”. Nella lettera si parlava di «accuse non verificate di violenze sessuali da parte dei palestinesi» durante gli attacchi del 7 ottobre. Questa lettera è stata sottoscritta anche da Samantha Pearson, direttrice (poi rimossa, vivaddio) del Sexual Assault Center dell’università di Alberta. Cioè: una studiosa che per conto di un’importante università occidentale dirige un centro dedicato alla violenza sessuale ha messo in dubbio che durante gli attacchi di Hamas siano state condotte azioni mostruose, violenze note a tutti perché alcuni assassini di Hamas hanno filmato e trasmesso le loro imprese nei canali social frequentati da loro e dai loro sodali. Così Tamar Herzig (2023), dell’università di Tel Aviv, riassume quel che è successo:

«In questi video, si sentono i terroristi discutere i loro piani per violentare determinate ragazze. Si vedono anche sfilare le vittime di stupro che hanno rapito a Gaza, con i vestiti strappati e il sangue che cola tra le gambe. Le vittime di stupro che sono state salvate dal massacro e portate al centro di emergenza israeliano hanno testimoniato le aggressioni subite. Nelle settimane successive, le prove forensi raccolte dai corpi delle ragazze israeliane uccise hanno indicato che anche loro erano state brutalmente violentate; in alcuni casi, in modo così efferato da causare la frattura delle gambe e delle ossa del bacino. I sopravvissuti al massacro hanno testimoniato di aver assistito allo stupro di gruppo e al taglio dei seni di una giovane donna israeliana. I membri della squadra di soccorso hanno testimoniato la mutilazione dei genitali delle ragazze israeliane uccise, che sono state trovate nude e coperte di sangue e sperma nelle loro camere da letto».

Le reazioni del Comitato delle Nazioni Unite per l’Eliminazione delle discriminazioni contro le donne (CEDAW) e in generale le prese di posizione delle organizzazioni che si occupano di violenza sulle donne sono state a dir poco ambigue. Il 20 novembre Reem Alsalem, Special Rapporteur delle Nazioni Unite, ha insistito su questa posizione “equidistante” che mette in dubbio gli stupri di Hamas ma conferma l’intento genocida di Israele. Si sono così presentate come equivalenti le violenze sessuali, gli stupri, le mutilazioni e le uccisioni di donne israeliane perpetrate da Hamas sul terreno e le violenze fisiche (non sessuali) subite dalle donne palestinesi come conseguenza dei bombardamenti su Gaza, e addirittura si allude a possibili violenze sessuali perpetrate da Israele sulle donne palestinesi:

Le reazioni del Comitato delle Nazioni Unite per l’Eliminazione delle discriminazioni contro le donne (CEDAW) e in generale le prese di posizione delle organizzazioni che si occupano di violenza sulle donne sono state a dir poco ambigue. Il 20 novembre Reem Alsalem, Special Rapporteur delle Nazioni Unite, ha insistito su questa posizione “equidistante” che mette in dubbio gli stupri di Hamas ma conferma l’intento genocida di Israele. Si sono così presentate come equivalenti le violenze sessuali, gli stupri, le mutilazioni e le uccisioni di donne israeliane perpetrate da Hamas sul terreno e le violenze fisiche (non sessuali) subite dalle donne palestinesi come conseguenza dei bombardamenti su Gaza, e addirittura si allude a possibili violenze sessuali perpetrate da Israele sulle donne palestinesi:

«Dal 7 ottobre, l’assalto alla dignità e ai diritti delle donne palestinesi [SIC: palestinesi] ha assunto nuove e terrificanti dimensioni, poiché migliaia sono diventate vittime di crimini di guerra, di crimini contro l’umanità e di un genocidio in atto. [...] La Special Rapporteur ha espresso preoccupazione per le notizie di violenze sessuali che potrebbero essersi verificate [may have occurred] dal 7 ottobre, commesse da attori statali e non statali contro [donne] israeliane e palestinesi. Le denunce di violenza sessuale devono essere verificate, indagate a fondo e i responsabili devono essere chiamati a risponderne. Anche gli incitamenti a commettere tali violenze devono cessare», ha dichiarato (United Nations Human Rights 2023).

Questo è il clima in cui gli eventi vengono riportati e commentati [2]. Il fatto che moltissimi, nell’opinione pubblica occidentale, neghino la rilevanza di quel che è successo il 7 ottobre o addirittura interpretino in modo errato una sequenza di eventi oggettivi costituisce di per sé un problema enorme per la nostra concezione di “società aperta”, ma questo non dovrebbe assolutamente offuscare il punto di partenza. Hamas ha tratto un vero piacere sadico nel torturare, stuprare e uccidere centinaia di civili inermi e comunque tutti “non combattenti”, e questo aspetto costituisce un problema interpretativo che, come antropologi e come antropologhe, non possiamo in alcun modo trascurare.

In effetti, Hamas agisce sistematicamente in modo da rendere impossibile la vita ai cittadini di cui dovrebbe farsi carico, oltre che agli israeliani. Hamas ha utilizzato centinaia di milioni di dollari versati dalle istituzioni internazionali per costruire una rete di decine e decine di chilometri di tunnel sotterranei fortificati e attrezzati, da cui lanciare il suo Jihad contro Israele, invece di impiegare quei soldi a vantaggio della popolazione civile di Gaza. Dal punto di vista dei servizi (strade, ospedali, scuole) il paradosso è che la situazione nella Striscia è nettamente peggiorata dopo il ritiro dell’esercito israeliano nel 2005 e la rimozione dei circa ottomila coloni che vi avevano lì costruito i loro insediamenti. Eppure, è sempre e solo Israele considerato responsabile per le privazioni cui sono soggetti i palestinesi della striscia. La responsabilità della mancanza di cibo, infrastrutture, carburante e servizi come gli ospedali è di Hamas, eppure viene sistematicamente attribuita a Israele.

Siamo cioè di fronte a un caso eclatante di “moral confusion” in queste settimane, per cui molte persone in Occidente ancora non hanno compreso la rilevanza del jihadismo nello scacchiere internazionale e ancor più nella questione palestinese. Si parla molto genericamente di terrorismo o di estremismo violento e di solito si sostiene che qualunque collegamento tra questo tipo di azioni malevole e la dottrina dell’Islam è in realtà il prodotto di un approccio orientalista che genera l’islamofobia in cui siamo immersi, in particolare dopo l’11 settembre.

C’è un paradossale rischio etnocentrico tra gli studiosi convintamente laici, in particolare per coloro che tendono a confondere il “senso comune” (che è un prodotto culturale specifico, elaborato dalla società cui si appartiene (cfr. Schutz 1979)) con un universale “buon senso”, che ci farebbe tutti, più o meno, desiderare le stesse cose, vale a dire un ambiente sicuro, un lavoro che consenta un tenore di vita dignitoso, buone scuole per i nostri figli e così via.

Quindi, dice questo pensiero tanto laico quanto ingenuo, cosa può mai indurre una persona a diventare un attentatore suicida celebrato come martire dai proprio correligionari e compatrioti, oppure a commettere intenzionalmente atti di violenza efferata (celebrato come eroe dai propri sodali) su civili non combattenti, se non l’esasperazione e la frustrazione per non riuscire ad ottenere quelle cose che tutti, con il nostro buon senso, desideriamo per noi e per i nostri cari? Se qualcuno arriva a compiere atti così estremi ciò non può che dipendere direttamente dal fatto che è talmente oppresso e talmente umiliato da un potere esterno che è costretto a dare la stura a quella pressione insopportabile in azioni violente che finiscono addirittura per sembrare eroiche e che devono essere lette come reazione all’oppressione.

Questa è l’ordinaria risposta degli analisti politici, tanto più apodittica quanto più considerano illegittimo lo Stato di Israele. Ci sarebbe poi quell’altra interpretazione, purtroppo più riconoscibilmente antropologica, che riduce il terrore e il terrorismo a costruzioni integralmente culturali, per cui quel che “per noi” è orrendo per altri non lo è, e viceversa, con assurdità di questo tenore:

«I popoli di tutti i tempi hanno ovviamente giustificato l’uccisione di cosiddetti nemici e di altri considerati indegni di vivere. L’unica differenza è che oggi i liberals che si impegnano in questo tipo di giustificazioni pensano di essere diversi, perché evoluti dal punto di vista morale» (Asad 2007).

Non varrebbe neppure la pena di soffermarsi su simili riduzioni, tanto più se, come nel caso di questo testo di Asad, si accompagnano alla tesi che le “vere motivazioni” degli attentatori suicidi non sarebbero attingibili e quindi non costituirebbero un serio oggetto di indagine scientifica [3]. Peccato che tutto quel che fa l’antropologia è (o almeno dovrebbe essere) la ricostruzione del “punto di vista degli attori sociali”, e che quindi escludere le motivazioni degli attentatori (escludere insomma le loro convinzioni religiose, nel caso degli attentatori islamici) significa di fatto impedire qualunque legittimità all’indagine antropologica. Fabio Dei (2016) ha smontato con facilità questo tipo di lettura, volta da un lato a relativizzare la violenza (dopo tutto, gli attentatori suicidi e i terroristi in generale non fanno nulla di diverso da quel che fanno gli Stati, anche quelli liberali) e dall’altro a svalutare la religione tra i fattori determinanti del terrorismo islamico.

Eppure, l’antropologia culturale insegna proprio la rilevanza determinante dei sistemi di pensiero e delle specifiche prospettive culturali. La forza della religione è la capacità di combinare un giudizio morale del mondo con una conoscenza del mondo ritenuta significativa dal punto di vista cognitivo. Il credente, a questo livello di integrazione nel sistema religioso cui appartiene, non “crede”, ma “sa” (Geertz 1987). Un tale tipo di credenza religiosa spiega come sia possibile che persone ordinarie, addirittura “brave persone” possano commettere atti di violenza raccapricciante contro altri umani inermi non come effetto collaterale di un’azione intrapresa per altri scopi, ma di proposito, come obiettivo diretto del loro agire, nel contempo continuando a considerarsi, appunto, null’altro che “brave persone”, addirittura irreprensibili.

Diversamente da Fabio Dei, però, io non penso che la religione si possa concepire primariamente come l’istituzione di una comunità morale al di là della sua teologia, e credo che valga la pena di riflettere con cura sul peso condizionante della credenza, soprattutto quando abbiamo a che fare con religioni universaliste e dedite al proselitismo, come il Cristianesimo e l’Islam. Intendo dire che tra Talal Asad e Fabio Dei, quanto a spessore teorico e interpretativo, non c’è proprio partita, Fabio Dei vince a mani basse, ma le sue considerazioni spiegano bene solo quel che Asad confonde in modo imbarazzante, vale a dire lo specifico morale del suicide bomber.

Diversamente da Fabio Dei, però, io non penso che la religione si possa concepire primariamente come l’istituzione di una comunità morale al di là della sua teologia, e credo che valga la pena di riflettere con cura sul peso condizionante della credenza, soprattutto quando abbiamo a che fare con religioni universaliste e dedite al proselitismo, come il Cristianesimo e l’Islam. Intendo dire che tra Talal Asad e Fabio Dei, quanto a spessore teorico e interpretativo, non c’è proprio partita, Fabio Dei vince a mani basse, ma le sue considerazioni spiegano bene solo quel che Asad confonde in modo imbarazzante, vale a dire lo specifico morale del suicide bomber.

Il 7 ottobre hanno invece occupato la scena soggetti intenzionati a compiere atti di “violenza trasgressiva”, il cui obiettivo cioè non era il martirio per sé, ma lo scompiglio morale dell’Altro da sé senza passare per la perplessità che ci coglie di fronte al martire. Gli assassini del 7 ottobre erano sicuramente pronti a morire, ma hanno messo in conto di potersela cavare e quindi hanno sconvolto l’orizzonte morale di chi ha saputo o voluto riconoscerli non perché la loro azione sia stata contraddittoria, ma perché è stata condotta oltre il limite del concepibile. Mentre l’attentatore suicida è sconcertante perché «riunisce in sé la tematica del carnefice e quella della vittima» (Dei 2016), confonde cioè due posizioni morali che il nostro sistema di valori tende a separare in modo sempre più netto, gli assassini del 7 ottobre sono spaesanti proprio perché trasgressivi in senso tecnico, esasperano cioè oltre ogni concepibilità il loro ruolo di assassini, stravolgendo quindi ai nostri occhi il loro status: che senso mai può avere uccidere bambini nella culla o bruciarli vivi? Tagliare i seni e gli organi genitali a una ragazza dopo averla violentata? Nel caso degli eventi del 7 ottobre non siamo di fronte a una confusione tra il ruolo di vittima e quello di carnefice, ma all’esasperazione parossistica del ruolo del carnefice, alla messa in scena di un sistema di azioni larger than life, una fantasmagoria gulliveriana che riduce il nostro mondo morale a un rimasuglio lillipuziano.

Quando si crede sul serio che la vita mondana non abbia alcun valore effettivo a parte consentire di determinare la nostra sorte nell’Aldilà, che è ciò che veramente conta, e che chi crede è salvo e chi è infedele non è solo dannato ma è anzi manchevole quanto a umanità, allora ci si può sentire perfettamente a proprio agio nel violentare, nell’uccidere civili o nell’usare le donne e i bambini del proprio gruppo come scudi umani. Dentro questa concezione religiosa, in effetti, è chiaro che ogni musulmano che venga ucciso si è guadagnato l’eterna beatitudine. Se non si capisce questo sistema di credenze, non è possibile comprendere quel che Israele deve affrontare. Non si tratta di una questione territoriale (la sovranità della Palestina usurpata) politica (l’autogoverno del popolo palestinese oppresso da una potenza coloniale), economica (l’accesso a risorse sottratte con la forza) o anche solo psicologica (l’odio endemico tra gruppi culturali), ma piuttosto del problema della “certezza religiosa”. Non è un problema del quale, come antropologi almeno, ci si può liberare con una scrollata di spalle e un appello al benaltrismo.

“Chi crede, sa”, abbiamo sintetizzato poco fa, e quel che sa garantisce la validità morale delle sue azioni. Se non fosse terribilmente offensivo per tutte le vittime che hanno pagato e stanno pagando con i loro corpi e le loro vite, potremmo dire che il conflitto in corso è una enorme (e mostruosa) metafora di una tensione ben più estesa.

Il Global Terrorism Database (University of Maryland 2009) ha contato più di 50 mila attentati terroristici nel mondo negli ultimi 40 anni e il sito del Centre Français de Recherche sur le Renseignement («Centre Français de Recherche sur le Renseignement -», s.d.) considera questo numero sottostimato. Il 90 percento di questi attacchi sono stati condotti in Paesi a maggioranza musulmana e non hanno nulla a che vedere con Israele o con gli ebrei.

Carnefici e martiri, vittime e prescelti

Carnefici e martiri, vittime e prescelti

La violenza efferata del terrorismo, possiamo dunque dire con certezza statistica, è condotta in larghissima prevalenza da quei musulmani che credono nel jihadismo come strumento di lotta politica e si esercita soprattutto dentro l’Islam, perpetrata da attori musulmani. Eppure, è impossibile dire questa cosa con franchezza. In tutto l’Occidente prevale, anche e soprattutto nel mondo accademico, una visione pacificata per cui qualunque forma di violenza terrorista equivale moralmente alla “violenza di Stato”, e anzi è molto meno perniciosa della violenza praticata dagli Stati, anche quelli liberali, ovviamente; oppure, quando è perpetrata da attori musulmani, non rappresenterebbe il “vero Islam”. Su questo punto Sam Harris – che critica proprio l’idea stessa di “religione” come un peso che trattiene l’umanità al di qua della soglia minima della razionalità, e i cui costi sono, secondo lui, sempre maggiori di qualunque beneficio si possa misurare – è durissimo:

«In Occidente ora sussiste una vera industria culturale di giustificazione e occultamento, concepita per proteggere i musulmani dalla necessità di affrontare questi fatti. I dipartimenti di letteratura e scienze sociali di tutte le università traboccano di studiosi e pseudo-studiosi che dovrebbero essere esperti di terrorismo, religione, diritto islamico, antropologia e scienze politiche, che sostengono che l’estremismo islamico non è mai quello che appare. Questi esperti insistono: non puoi mai comprendere i jihadisti se ti fermi al livello letterale delle loro parole. E nessuna delle loro affermazioni su Dio, il paradiso, il martirio o il male dell’apostasia ha nulla a che fare con le loro “vere motivazioni”».

Quando allora si chiede quali siano queste vere motivazioni, la lista delle spiegazioni inizia invariabilmente con “l’Occidente”, e vede nella violenza efferata null’altro che la risposta all’oppressione, coloniale o neocoloniale, che ha sottratto risorse, territorio e identità a vantaggio dei colonizzatori. In questo elenco di spiegazioni la credenza religiosa viene sistematicamente rimossa in una paradossale proiezione etnocentrica, per cui i portatori di una cultura diversa (per lingua, costumi, credenze, valori e strutture sociali) dovrebbero però avere le stesse motivazioni di fondo (benessere economico, sicurezza fisica, realizzazione individuale) che spingono gli intellettuali laici, secolarizzati e individualisti che conducono l’analisi del fenomeno indagato.

In questo quadro interpretativo non c’è spazio per alcuna interpretazione letterale delle motivazioni religiose, sempre ridotte a epifenomeno comunicativo delle “vere” ragioni (politiche, economiche, territoriali, nazionaliste, qualunque cosa basta che non siano di ordine religioso). È questo ridicolo secolarismo a suonare curiosamente superstizioso, come se dell’Islam non si possa parlare che in due modi: come una religione di pace, o come una copertura ideologica di ben altrimenti reali motivazioni.

L’analisi dei fatti ha gioco facile nel dimostrare che non c’è motivazione del fanatismo religioso che venga accettata in quanto tale dagli analisti occidentali. Se invece un suprematista bianco commette una strage per ragioni razziali questa è immediatamente riconosciuta come l’effettiva interpretazione corretta di quel che è successo. Questa asimmetria non ha ragione scientifica o logica per essere praticata, tanto più che l’irrilevanza della dimensione religiosa sembra riservata agli atti violenti commessi dai musulmani, mentre non ci sono particolari ragioni per considerare poco significativa la visione religiosa quando si tratta, ad esempio, di contestare alcune conseguenze perniciose del Cristianesimo.

Harris ha analizzato a lungo la questione della pedofilia nella Chiesa Cattolica, proponendo un’interpretazione forse azzardata ma non certo irragionevole. L’insistenza della Chiesa nel vietare qualunque forma di contraccezione (incluso l’aborto) ha prodotto un numero elevato di gravidanze indesiderate. La morale cattolica, che ha sempre deprecato la sessualità esterna al matrimonio, ha spinto molte donne e ancor più le loro famiglie di origine ad abbandonare questi figli “illegittimi” in istituzioni spesso rette da religiosi, dove questi bambini sono diventati facili prede sessuali di persone con gravi turbe della personalità. Non c’è nulla, nella teologia cattolica, che legittimi lo stupro di minori, eppure non mancano certo le motivazioni per criticare la Chiesa, tanto più in questi anni, in cui lo scandalo ha assunto dimensioni pubbliche considerevoli.

Proviamo allora a immaginare – insiste l’ateo anticlericale Harris – cosa potremmo pensare della Chiesa cattolica se i testi sacri indicassero a chiare lettere la legittimità e financo la bontà delle violenze sessuali, o se da qualche parte il Nuovo Testamento sostenesse che è perfino un’azione lodevole per un religioso forzare dei minori a compiere atti sessuali. E cosa penseremmo, infine, se dopo l’ennesimo stupro di una serie di migliaia e migliaia di casi noti di minori abusati da religiosi, gli studiosi e gli esperti sostenessero che quelle azioni efferate, in realtà, non hanno nulla a che fare con il “vero Cattolicesimo”.

La situazione attuale con l’Islam è proprio questa: un nucleo ristretto di jihadisti commette atti efferati che sono legittimati dal Corano, dagli hadith più rispettabili (cioè i detti attribuiti a Mohammed dalla tradizione) e dalla giurisprudenza musulmana; trova un amplissimo sostegno in fasce considerevoli di correligionari, opprime spietatamente coloro che, all’interno dell’Islam, contestano queste pratiche, eppure il mondo occidentale culto e progressista dice che quegli atti non rappresentano il “vero Islam” e vanno interpretati come azioni di resistenza all’oppressione colonialista. Questo tipo di doppio standard finisce per salvaguardare l’Islam in tutti i casi, dato che le carte sono truccate prima di iniziare la partita dell’analisi sociale. Così non ci si può rendere conto che il problema del jihadismo è costituito dalle idee che il jihadismo sostiene e su cui fonda le sue pratiche: che l’Islam debba trionfare con la guerra sugli infedeli e sugli apostati, e che la violenza non sia solo uno strumento necessario per questa guerra, ma uno strumento apprezzabile per il suo valore etico, dato che chi muore meritava comunque di morire. Il problema che non riusciamo a gestire (musulmani e non musulmani) è che la dottrina che legittima questo uso della violenza efferata è rinvenibile in abbondanza in tutte le fonti del pensiero islamico, dal Corano alle infinite variazioni narrative su Mohammed.

Le uccisioni che spesso accompagnano gli atti più disgustosi del jihadismo trovano un precedente diretto nel Corano e negli hadith, ma è la morale che soggiace alla teologia del martirio ad essere particolarmente perniciosa, perché riesce a separare le vittime “giuste” da quelle “sbagliate”, così che il carnefice dei morti ammazzati infedeli è al contempo il benefattore degli uccisi musulmani. Secondo questa concezione, qualunque vittima di un’azione jihadista verrà immediatamente allocata nell’inferno se è un infedele, o nel paradiso, se invece è un fedele dell’Islam. Non c’è modo di compiere un’azione moralmente reprensibile se si agisce seguendo la logica del jihad come viene proposta dalla teologia musulmana. Questa è la raccapricciante sintesi di Harris:

«Se si prendono sul serio il martirio e la teologia del paradiso, diventa impossibile commettere errori morali. Come ho detto, se ti fai esplodere in mezzo a una folla, i tuoi correligionari musulmani andranno direttamente in paradiso: di fatto gli hai fatto un favore. Gli infedeli invece andranno all’inferno, come si meritano. Quale che sia il numero di vite che distruggi sarà sempre una buona cosa».

L’obiettivo di Hamas non è politico

L’obiettivo di Hamas non è politico

Il punto forte di questa argomentazione sostanzialmente teologica è che non ha alcuna relazione specifica con Israele, né con il colonialismo occidentale o l’imperialismo americano, eppure spiega perfettamente la forma specifica del massacro del 7 ottobre e la forma specifica della risposta di molto Occidente “colto” e “secolare” a quel massacro, vale a dire la sottovalutazione della barbarie di Hamas e lo scandalo per la reazione militare israeliana. Vediamo questi punti uno alla volta, allora.

Il 16 dicembre 2014 sette jihadisti assaltarono una scuola elementare di Peshawar, in Pakistan, in un attacco che si protrasse per almeno otto ore prima che le forze speciali dell’esercito pakistano intervenissero, interrompendo un massacro che si conclude con 150 vittime tra cui 132 bambini della scuola. Il commando non aveva rivendicazioni o richieste, non intendeva prendere ostaggi da usare per qualche scambio, e voleva piuttosto ottenere il massimo numero di vittime prima di farsi saltare in aria non appena fosse intervenuto l’esercito. Non si trattava di un commando con cui poter negoziare, ma di un vero plotone di esecuzione che aveva come obiettivo unico la distruzione delle vite umane. Questo era il fine, e questa la cosa difficile da comprendere per qualunque analista laico o secolarizzato. Per poter compiere un simile atto devi davvero sapere, senza ombra di dubbio, che tu e tutti i buoni verrete certamente premiati, e tutti i malvagi adeguatamente puniti. Così, a occhio, mi verrebbe da dire che queste cose le dovrebbe capire più facilmente un antropologo che non un analista politico, ma ormai ho seri dubbi sulla nostra effettiva capacità di analisi.

Queste sono le parole di un sostenitore dei talebani pakistani, intervistato dopo il massacro di Peshawar:

«La vita umana ha valore solo per voi, pensatori mondani e materialisti. Per noi, quella vita umana è solo un frammento microscopico della nostra esistenza. La nostra vera destinazione è l’Aldilà. Non ci limitiamo a credere che esista, noi sappiamo che esiste. La morte non è la fine della vita: è l’inizio in un mondo molto più bello di questo. Come sapete, la parola urdu per “morte” è Inteqal, che significa trasferimento, non fine. Il paradiso è riservato a coloro che hanno un cuore puro, e tutti i bambini hanno il cuore puro, non hanno ancora peccato, non sono ancora stati corrotti. Non abbiamo interrotto le loro vite, piuttosto abbiamo dato loro delle vite nuove, in paradiso, dove verranno amati più di quanto tu possa immaginare, visto che saranno ricompensati per il loro martirio. Del resto, anche noi ci siamo immolati insieme a loro. Le ultime parole che hanno sentito sono le parole del Takbir, della magnificazione di Dio: Allahu akbar, Dio è grande. Lo stesso Allah Onnipotente dice nella Sura Al Imran [terzo capitolo del Corano] che non sono morti. Non potrete mai capirlo: se la tua fede è pura, non dovrai piangere la loro dipartita, ma celebrare la loro nascita in Paradiso» (come riportato in Harris 2023).

Dobbiamo ricominciare, come scienziati sociali e ancor più come antropologi, a prendere affermazioni di questo tipo per quel che sono, non come maschere di altre, più vere motivazioni. Dobbiamo riconoscere ancora una volta che il mondo è fatto di culture diverse, e che quella diversità ha bisogno di essere compresa nei suoi elementi costitutivi, piuttosto che essere giustificata nel confronto con la “violenza di Stato” o spiegata in termine di motivazioni “vere”, vale a dire sempre “altre” rispetto a quelle religiose. La concezione del mondo (di questo mondo) che tali visioni sostengono è antitetica rispetto alla cosmologia che il mondo occidentale (nelle sue forme religiose come in quelle secolari) sostiene e persegue.

Mi rendo conto, giunto a questo punto della mia argomentazione, che per orecchie secolarizzate come quelle delle scienze sociali tutto questo possa apparire molto lontano da quel che sta veramente accadendo a Gaza, dove è evidente, anche per me, che le vittime sono i civili palestinesi. Il punto di divergenza non è questo (se i civili palestinesi siano vittime), ma piuttosto di chi siano vittime, dato che io sto sostenendo che siano proprio e prima di tutto vittime di Hamas e di questa concezione religiosa della lotta politica e dei mezzi concepiti per la sua realizzazione.

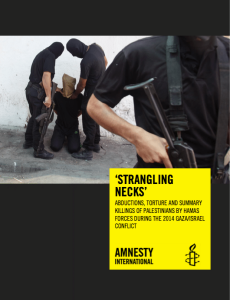

Se non si è fermamente convinti che sia un mezzo moralmente accettabile per ottenere un obiettivo politico, non si può neppure pensare di costruire un centro militare operativo all’interno di un ospedale, pratica di Hamas che Amnesty International ha denunciato già per la guerra del 2014 (Amnesty International 2015), nove anni prima delle notizie dei mesi scorsi, che pretendono di smentire l’uso di scudi umani da parte di Hamas perché non ci sarebbero prove certe dell’uso in questo senso degli spazi dell’ospedale di al-Shifa. Ma vediamo di stringere sul punto: qual è, dunque l’obiettivo politico di Hamas? È su questa domanda-snodo che si separano i percorsi interpretativi di molti di noi.

Sulla base di quel che sto cercando di ricostruire dal dibattito pubblico, mi sento di formulare questa interpretazione della postura di chi, come i colleghi firmatari delle lettere all’EASA, ha deciso che è il momento to take sides:

l’obiettivo di Hamas è la liberazione della Palestina e del popolo palestinese dall’oppressione coloniale, politica, economica e militare perpetrata dallo Stato di Israele fin dalla sua fondazione e l’istituzione di un’entità politica sovrana sull’intero territorio palestinese.

Se questa mia interpretazione è corretta, allora mi sento di dire che non solo una tale lettura è molto diversa dalla mia (poco male) ma soprattutto completamente fuori fuoco rispetto al nostro obiettivo di antropologi culturali, che resta, spero anche per gli attivisti, la ricerca della verità dei fatti come ricostruzione del loro senso “dal punto di vista dei nativi”. Basta infatti guardare a quel che è successo il 7 ottobre per rendere assai più plausibile una diversa interpretazione del fine ultimo di Hamas, che sintetizzo in questa formula:

l’obiettivo di Hamas è la soppressione dello Stato di Israele e la distruzione fisica di quanti più israeliani possibile. L’effetto collaterale di un eventuale Stato palestinese non occulta l’obiettivo, che resta quello dell’eliminazione degli ebrei e dell’imposizione di un’autorità islamica sul territorio.

Tutta la differenza tra la prima (tipica del senso comune dei progressisti occidentali) e la seconda lettura (tipica degli israeliani e dell’Occidente conservatore) dipende dalla rilevanza che si dà all’approccio -emic dell’analisi, e trovo davvero sconfortante che siano in particolare gli antropologi (in quanto punta avanzata della prospettiva progressista) a rinunciare così clamorosamente a interessarsi del “punto di vista dei nativi” in nome di un senso comune politico che non ha nessuna credibilità di essere scientificamente giustificato.

Visto il clima in cui avviene la comunicazione su questi fatti, non so quanti avranno letto la trascrizione di quel giovane di Hamas che il 7 ottobre usa il telefono di una sua vittima israeliana per chiamare casa e parlare con i genitori e il fratello vantandosi di aver ucciso dieci ebrei con le proprie mani. Chiede loro di accedere a whatsapp perché vuole far vedere loro cosa ha fatto, e i corpi ancora caldi delle vittime.

– «Ciao papà apri il mio whatsapp adesso e puoi vedere i morti. Guarda quanti ne ho uccisi! Tuo figlio ha ucciso degli ebrei!

– Che Allah ti protegga!

– Papà ti sto chiamando dalla casa e dal cellulare di una ebrea. Ho ucciso lei e suo marito. Ne ho uccisi dieci con le mie mani! Papà, dieci con le mie mani! Apri whatsapp adesso e guarda quanti ne ho uccisi! Accendi il telefono, papà! Ti sto chiamando su whatsapp, accendi il telefono, dai! Dieci con le mie mani e “il sangue è sulle loro mani”. Passami mamma!

– Figlio mio, Allah ti benedica!

– Te lo giuro, dieci con le mie mani. Ne ho uccisi dieci con le mie mani.

– [Padre]: Allah ti faccia tornare a casa sano e salvo!

– Papà voglio fare una diretta su whatsapp

– [Madre]: Vorrei essere con te!

– Mamma tuo figlio è un eroe! [Rivolto ai suoi compagni]: Uccidi, uccidi, uccidili! [Rivolto al fratello]: ne ho uccisi dieci con le mie mani. Ti sto parlando da un telefono degli ebrei.

– [Fratello]: Ne hai uccisi dieci?

– Sì te lo giuro! Sono il primo a entrare sotto la protezione e l’aiuto di Allah! Rispondi papà, rispondi, guarda su whatsapp quelli che ho ucciso, apri il mio whatsapp.

– [Fratello]: Ritorna, ritorna!

– Cosa vuol dire “ritorna”? Non c’è ritorno qui, c’è solo morte o vittoria. Mamma mi ha fatto nascere per la religione. Che dici? Come potrei tornare indietro? Apri whatsapp, guardai i morti.

– [La madre cercando di aprire Whatsapp]: Prometti che tornerai. [La telefonata cade].

Dialoghi come questo, e tutte le azioni che dialoghi come questo legittimano, non possono accadere tra persone che non condividano la realtà politico-teologica del jihadismo. Ancora Sam Harris, nel suo podcast, propone una comparazione: pensiamo a uno dei massacri più orrendi compiuti recentemente da un esercito occidentale, è cioè il caso di My Lai, in Vietnam, nel 1968, in cui la Compagnia Charlie massacrò almeno cinquecento civili, comprese donne, bambini e anziani. Non riusciamo proprio a immaginare uno dei soldati della Compagnia chiamare casa per raccontare estasiato di essere un eroe e di aver ucciso dieci vietnamiti, né riusciamo a concepire una reazione positiva da parte delle famiglie in America. È questo, quel che dovremmo riuscire a spiegare, come antropologi: il 7 ottobre è successo qualcosa di incomprensibile se ci limitiamo a utilizzare le medesime categorie culturali della “lotta politica”, cioè oppressione, rivolta, o financo vendetta.

Se non riusciamo a capire la differenza tra uccidere civili come un dovere assegnato che procura il piacere di farlo e uccidere civili trattenuti a forza come scudi umani, dopo aver volantinato la zona, aver mandato migliaia di messaggi e informato in tutti i modi i civili che quello o quell’altro edificio verranno colpiti come obiettivi militari, allora siamo davvero molto, molto confusi dal punto di vista morale (che è una questione che mi interessa molto ma che non è il motivo per cui scrivo queste pagine) e ancor di più dal punto di vista cognitivo e scientifico, perché non capire questa differenza semplicemente significa aver fallito nel nostro compito di studiosi delle culture.

Quale parte della Palestina consideri occupata illegittimamente da Israele?

La verità è che nessuno si preoccupa meno dei civili inermi palestinesi dei leader di Hamas, che li usano sistematicamente come pedine da sacrificare, e lo sdegno euro-occidentale non si è mai acceso per le centinaia di migliaia di vittime musulmane massacrate da Bashar al-Assad in Siria o dai Sauditi in Yemen. Tutto diventa improvvisamente scandaloso quando i musulmani sono uccisi da non musulmani, soprattutto se sono Israeliani.

Insistere che quel che è successo il 7 ottobre altro non sarebbe che politica anticoloniale prodotta come inevitabile esasperazione reattiva significa aver fallito clamorosamente il proprio compito di studiosi, e aver ceduto altrettanto clamorosamente al fascino dell’antioccidentalismo per procura. Il fatto che non ci piaccia il sistema occidentale non implica che dobbiamo simpatizzare meccanicamente per i suoi nemici più feroci, soprattutto quando fraintendiamo le intenzioni e le motivazioni delle loro azioni. C’è un gusto criptocoloniale nel pensare che i nemici dei nostri nemici siano nostri amici e soprattutto siano nostri alleati morali. Si riduce l’altro a una pedina della nostra frustrazione politica, ma la politica di sostegno degli underdog (per cui si parteggia in ogni caso, a prescindere, per il presunto debole e si condanna subito e senza appello il presunto forte) non ha nulla a che fare con il lavoro scientifico per cui siamo pagati.

I paladini dei little guys amano atteggiarsi a volte a rappresentanti dei “barbari alle porte dell’Impero” e tendono ad irritarsi alquanto quando gli si fa notare che in quell’Impero ci vivono alquanto proficuamente, con lavori di poca responsabilità e discreto compenso. Di fronte ai veri barbari, l’antropologia e le scienze sociali in generale si sono ridotte a patetiche sostenitrici della “giustizia sociale”, buttando a mare l’impegno per la verità (Haidt 2020). È ora che ripensiamo sul serio alla finalità delle scienze sociali, che sembrano puntare sempre più puntigliosamente allo scandalo dissacrante come che sia, che non all’analisi equilibrata dei dati disponibili.

Era questo, nelle mie intenzioni, il secondo punto “teorico” di tutta questa predica: siamo così sicuri che Israele incarni solo un pezzo dell’Occidente coloniale imposto al Medio Oriente succube? Non riusciamo davvero a pensare, con uno sforzo di immaginazione, a quel che è stato il movimento sionista dalla fine dell’Ottocento? Nessuno di noi, davvero, neanche i lettori più fedeli dell’anarchico David Graeber, riescono a immaginare quel che è stato il sionismo in termini di aspirazione alla libertà? Ecco come l’antropologo americano, figlio di un’attivista di Hashomer Hatzair, il movimento dei sionisti socialisti presente nella Palestina britannica per tutto il periodo del mandato, ha spiegato la sua posizione a proposito dell’eterno tentativo di occultare l’antisemitismo nell’antisionismo:

«In effetti, sono un po’ a disagio quando sento dire: “non sono antisemita, sono antisionista ma tutti i sionisti sono malvagi”. No, non erano tutti malvagi. Cioè, il progetto è finito con un governo di destra davvero orrendo, ma non era scritto che dovesse finire a quel modo. Sono un anarchico, il che significa che sono contrario agli Stati come soluzione di alcunché, ma penso che ciascuno abbia il diritto di vivere dove vuole. Se ci sono ebrei che si identificano con questo Stato come loro patria, hanno il diritto di vivere lì, così come chiunque altro che la riconosce come propria patria. Soluzioni violente ed escludenti non sono per forza necessarie per questi problemi. Le persone sono in grado di affrontare questi problemi con ragionevolezza e di andare avanti» (Graeber 2020).

Graeber è sempre stato durissimo con la destra, che ha preteso di accaparrarsi l’eredità culturale dell’ebraismo, ma è stato anche piuttosto chiaro, vista anche la sua storia famigliare, nell’affermare che gli ebrei hanno il pieno diritto di vivere in Israele, come chiunque altro, in qualunque territorio. Se non ripartiamo da questo punto essenziale, non ci sarà modo di presentare le terribili vicende a cui abbiamo assistito e cui stiamo assistendo in modo comprensibile, ma saremo solo utili idioti del fanatismo di turno, sia fondamentalista islamico, sia ebreo ultraortodosso.

Fatto salvo che il dolore degli esseri umani va sempre rispettato, chiedo di non mistificare quel che è successo in Israele il 7 ottobre e quel che è successo nella Palestina nel corso di tutto il Novecento, tenendo conto di quanto la religione abbia preso il sopravvento come fattore determinante ben più di quanto non fosse quando tutto questo è iniziato, con l’emergere del sionismo e il consolidarsi dello Yishuv, cioè la rete di insediamenti ebraici che aveva cominciato a infittirsi attorno alla Palestina già dal XV secolo della nostra era, con l’arrivo degli ebrei sefarditi, raggiunti nel XVIII e XIX secolo dagli aschenaziti e chassidici dell’Europa orientale. Se riduciamo tutto a oppressori e oppressi, a colonialismo e capitalismo, e ci limitiamo a fare il tifo forsennato per chi, nella narrazione dominante, appare La Vittima e quindi colui che merita a prescindere il nostro sostegno, rimaniamo accecati dalla nostra sete di giustizia, che non coincide affatto con la sete di verità.

Proprio per il rispetto che dobbiamo a tutti coloro che hanno sofferto e soffrono a causa di un conflitto insensato, scatenato probabilmente per ragioni geopolitiche e tenuto acceso per ragioni metafisiche che fatichiamo a comprendere (anche se saremmo pagati precisamente per comprendere le ragioni e le motivazioni delle parti in campo), dobbiamo trovare altre vie per sfogare il nostro sgomento e le nostre frustrazioni. Dobbiamo accettare, come insegnava la nostra disciplina, almeno fino a poco fa, che il mondo sia molto meno semplice di come appare, e smettere di lasciarci accecare dall’insano desiderio di essere dalla parte giusta della storia. Spesso abbiamo torto, per quanto coloro cui ci opponiamo non abbiano affatto ragione.

Confesso di non essere ottimista sul futuro dell’antropologia, divenuta una disciplina che sembra coltivare il cinismo come fosse una necessità metodologica. Abbiamo sempre privilegiato lo sguardo ravvicinato, l’impegno all’ascolto, la disponibilità a prendere in considerazione anche il punto di vista di chi sentivamo affettivamente più lontano. Ho visto come lo sgomento degli israeliani è stato liquidato, forse perché banale e troppo simile alla nostra (o almeno alla mia) concezione della vita borghese e liberale, e non mi è piaciuto affatto. Credo che i palestinesi meritino tutto il nostro sostegno morale, la nostra compassione, la nostra attenzione e la nostra volontà di comprensione. Non penso però che debbano essere trasformati loro malgrado in attivisti dei diritti umani, guerrieri della giustizia sociale e compagni propugnatori di una rivoluzione che alla gran parte di loro proprio non interessa.

La nostra disciplina diventa un po’ patetica quando imposta una voce baritonale per interpretare il ruolo serioso di portavoce dei “barbari alle porte dell’Impero”; al massimo possiamo essere efficaci se ci atteggiamo a pierini dispettosi, che amano dare fastidio e ribaltare il tavolino da tè nel salotto buono, come diceva Geertz. Non abbiamo le competenze oggettive o il potere per essere davvero rilevanti sul piano politico, e forse dovremmo smettere una volta per tutte di aspirare a questo ruolo, o almeno recitare un’altra parte, che più ci si addice, vale a dire quella del buffone di corte, al massimo del saggio Bertoldo.

Sollevo questo punto proprio perché abbiamo a che fare con cose serie, molto più serie delle nostre quisquilie disciplinari. Noi sappiamo trattare di persone, facce, storie personali, e diventiamo presto imbarazzanti se ci lanciamo in spericolate analisi geopolitiche in cui riduciamo i nostri interlocutori a macchiette (ebrei assassini, palestinesi martiri). Ridurre la complessità dello Stato di Israele e dei suoi abitanti a etichette come destra fascista, colonialismo “bianco” e neoliberismo globalizzato è mortificante per l’antropologia almeno quanto lo è per gli israeliani. Sappiamo fare decisamente di meglio, e quello dovremmo fare. Le ragazzine stuprate e assassinate mentre partecipavano a un concerto di illusi idealisti avevano amici, amiche, genitori e parenti. Le loro morti non sono meno drammatiche di quelle delle madri o dei bambini di Gaza. Vorrei che quando ci dichiariamo antropologi tutto questo non venisse mai dimenticato: parliamo di persone vere, con le loro storie che spesso non coincidono affatto con i nostri piani politici di rivolta e dissacrazione.

Sono piuttosto esasperato della carità pelosa di chi si fa bello del dolore altrui, mascherando dietro una postura da righteous people quel che può facilmente essere letto come la manipolazione del cinismo più spietato, perché finge una somiglianza con le vere vittime che è solo una messa in scena. Chi firma appelli non finisce affatto per somigliare ai civili palestinesi morti ammazzati, non più di quanto somigli ai militanti palestinesi affamati di martirio. Loro, almeno, hanno ancora una concezione “incantata” del mondo, che la visione militante della nostra disciplina sembra aver perduto. Loro credono davvero (in modo folle, visionario o idealista) che ci sia un senso diverso oltre la superficie del “potere”, del “mercato”, del “colonialismo” e del “capitalismo”. Loro, insomma, come gli idealisti israeliani che aspirano a farsi uno spritz sul lungomare di Tel Aviv, a postare un video scemo su Tik-Tok con l’ennesimo comico meme, o che preparano il terreno per l’arrivo del Messia e coltivano la terra come fosse Promessa, avrebbero qualcosa da dirci, vorrebbero essere ascoltati, avrebbero bisogno del nostro lavoro, se ancora fossimo capaci di farlo e non li seppellissimo sotto la coltre pelosa delle nostre analisi e delle nostre spiegazioni da economisti da strapazzo o geopolitici della domenica.

Sono piuttosto esasperato della carità pelosa di chi si fa bello del dolore altrui, mascherando dietro una postura da righteous people quel che può facilmente essere letto come la manipolazione del cinismo più spietato, perché finge una somiglianza con le vere vittime che è solo una messa in scena. Chi firma appelli non finisce affatto per somigliare ai civili palestinesi morti ammazzati, non più di quanto somigli ai militanti palestinesi affamati di martirio. Loro, almeno, hanno ancora una concezione “incantata” del mondo, che la visione militante della nostra disciplina sembra aver perduto. Loro credono davvero (in modo folle, visionario o idealista) che ci sia un senso diverso oltre la superficie del “potere”, del “mercato”, del “colonialismo” e del “capitalismo”. Loro, insomma, come gli idealisti israeliani che aspirano a farsi uno spritz sul lungomare di Tel Aviv, a postare un video scemo su Tik-Tok con l’ennesimo comico meme, o che preparano il terreno per l’arrivo del Messia e coltivano la terra come fosse Promessa, avrebbero qualcosa da dirci, vorrebbero essere ascoltati, avrebbero bisogno del nostro lavoro, se ancora fossimo capaci di farlo e non li seppellissimo sotto la coltre pelosa delle nostre analisi e delle nostre spiegazioni da economisti da strapazzo o geopolitici della domenica.

Dobbiamo uscire dal cinismo analitico che ormai dobbiamo chiamare “theoretically correct” (Palumbo 2018), che pretende di avere la chiave di tutto proprio nel momento in cui butta alle ortiche il patto ermeneutico con gli informatori che ci caratterizzava. Come ci ha insegnato l’ultimo Marshall Sahlins (2023), è ora di uscire dall’etnocentrismo ontologico ed epistemologico in cui sembriamo impantanati senza più la capacità, o forse la voglia, di uscirne. Dobbiamo tornare a riconoscere quel che i nostri maestri e le nostre maestre ci hanno insegnato almeno fino agli anni Sessanta, che cioè il mondo lì fuori è ancora incantato, la sacralità è a portata di mano per tanti umani. Giocare a dissacrare tutto, sempre, a tutti i costi potrà forse farci sentire molto intelligenti e scafati, ma non ci avvicinerà di un millimetro a quelle persone di cui pretendiamo di farci portavoce o che vediamo solo come acerrimi nemici senza più alcun desiderio di comprendere e raccontare il loro punto di vista.

Dialoghi Mediterranei, n. 66, marzo 2024

Note

[1] Utilizzo qui lo schwa esclusivamente per evitare identificazioni della persona con cui stavo parlando.

[2] Le azioni di negazionismo continuano imperterrite. Ancora a inizio febbraio 2024 una polemica feroce ha investito il New York Times e un suo podcast sull’uso dell’avverbio “sistematicamente”. La questione era se Hamas avesse attuato stupri “sistematicamente” durante il 7 ottobre oppure se si fosse trattato di “episodi singoli”. Visto che non si è potuto dimostrare che le violenze subite dalle donne israeliane erano state eseguite lungo una linea di comando che partiva esplicitamente dalle gerarchie di Hamas, il podcast è stato ritirato in quanto la notizia non era confermata. La “costruzione discorsiva” l’ha avuta vinta sul corpo delle donne violentate. Cfr. https://www.youtube.com/watch?v=paDjsRkhc28.

[3] Il testo di Asad è particolarmente sconcertante. Un libro che parla di attentatori suicidi non può definire sensatamente la crocefissione di Gesù «il suicidio più famoso della storia giudeo-cristiana» (ivi: 84), confondendo così il sacrificio (che per definizione produce per gli altri vita e salvezza) con l’attentato (il cui fine è esclusivamente la morte degli altri). Quel che non si capisce è la motivazione che ha spinto Asad a scrivere simili assurdità, del tipo che «La Crocefissione è stata a lungo un modello di punizione legale nella Cristianità» (ib.). Ancora più misteriose sono le ragioni che hanno portato alla pubblicazione e alla traduzione di un simile testo, in cui le azioni degli attentatori islamici sono “spiegate” con le riflessioni filosofiche ed estetiche di artisti e pensatori cristiani. Una spiegazione possibile è il gusto occidentalista di cui parlano Buruma e Margalit (2004), un filone poco sondato dalle scienze sociali in Italia (ma si veda la voce fuori coro di Antonello Ciccozzi (2023)).

Riferimenti bibliografici

Abu-Bakr Naji. 2006. The Management of Savagery the Most Critical Stage through Which the Umma Will Pass. Transalated William McCants. John M. Olin Institute for Strategic Studies at Harvard University. https://www.academia.edu/24287794/Abu_bakr_naji_the_management_of_savagery_the_most_critical_stage_through_which_the_umma_will_pass.