Incamminarsi lungo i sentieri del territorio della Valle d’Agrò per scoprire, grazie alla guida illuminata di Giuseppe Cavarra (Magia e medicina popolare nella Valle d’Agrò, in appendice ricettario di farmacopea botanica di tradizione galatese, ottavo titolo della collana “Tracce”, edita dalla Kiklos per il Museo cultura e musica popolare dei Peloritani, Messina 2015, in collaborazione con la Fondazione CRIMI di Galati Mamertino), la “magia e la medicina popolare”, che, per secoli, hanno sperimentato pratiche terapeutiche al confine fra natura, soprannaturale, e credenze religiose infarcite di superstizioni, per poi, infine, giungere sui verdeggianti Nebrodi, in terra galatese, dove riaffiora, dallo sconfinato giacimento di tradizioni orali, un ricettario di farmacopea di antica memoria (dovuto al pastore Calogero Di Nardo, fiero, giustamente, del suo vissuto dentro il paesaggio naturale e culturale di tradizione) che tutto affida alle virtù curative delle essenze vegetali “indigene”, equivale ad intraprendere un lungo e fascinoso viaggio nel tempo e dello spazio, fino ad approdare nell’Isola dei Normanni e degli Svevi. Perché è proprio nel solare Regnum Siciliae che scorgiamo le radici di questo antico sapere popolare, giunto, sebbene “clandestino”, fino al nostro convulso e confuso presente, grazie ad una vera e propria strategia di “senso e conservazione”, tipica dei saperi e conoscenze delle comunità agro-pastorali, esemplari “universi chiusi”, fedeli nei secoli ai valori fondanti.

In Sicilia, infatti, fra XI e XIII secolo, «il rapporto fra malattia, magia e religione – scrive acutamente l’indimenticato medievalista Salvatore Tramontana – era la prova della diffusa tendenza di naturalizzazione dell’uomo e porre sullo stesso piano miscugli di secrezioni umane, magia e preghiere ai santi per ottenere guarigioni». Una riflessione, questa, quanto mai paradigmatica, sul «nesso fra terra e cielo per trovare il senso della propria esistenza e della propria identità», che attiva un collegamento diretto con quanto ci racconta Giuseppe Cavarra, ovvero di quel prodigioso prontuario di orazioni, scongiuri, azioni rituali, e rimedi naturali, per sanare il corpo e lo spirito in uso fino almeno a cinquant’anni fa, e ancora oggi, in maniera residuale. E dietro le orazioni, anzi alle origini delle stesse, ecco farsi largo il dominante pensiero normanno-svevo, esito del virtuoso incontro con la cultura araba e greca, che si formalizza in una «concezione del mondo in gran parte modellata – oltre che dalla politica, dalla religione e dalle espressioni artistiche – dalla natura e dai suoi fenomeni». Ma c’è di più, «la ricezione e il condizionamento dei fenomeni naturali e loro segni, interpretati quasi sempre come espressione visibile e concreta della volontà, anzi dell’umore divino, faceva parte di quelle azioni che contribuivano a produrre effetti devastanti nell’intera collettività».

Dunque una circolarità tra cosmo, natura e vicende umane, alimentata anche dalla persistenza di tanti pregiudizi e credenze popolari. E queste tracce profonde di antiche eredità, dentro un ampio spettro semantico, e di slittamento di funzioni, all’ombra dei lunghi passi della storia e della modernità, le ritroviamo nascoste proprio dentro le pratiche di medicina popolare della Valle d’Agrò. E, così, dietro i versi accorati rivolti ai santi e al ricorso alle piante per far fronte alle più disparate patologie del quotidiano, ecco scorrere sullo schermo del più lontano passato la precarietà dell’esistere e dell’abitare il mondo, dominato da un sentimento diffuso e condiviso da tutti gli strati della multietnica società siciliana normanna e sveva. Innescando un forte legame con il soprannaturale, produceva un fervido immaginario collettivo oscillante fra speranze e paure, che democraticamente, l’abbiamo detto, interessava tutti i livelli sociali, «distanziati fra loro – ci informa Tramontana – solo dall’esercizio del potere, dell’occupazione quotidiana, dal livello di benessere».

Un atteggiamento, quello fra ambiente naturale da addomesticare e soprannaturale da implorare, che nei secoli, sotto le spinte del pensiero scientifico, ha trovato sempre più ospitalità esclusiva entro i confini dei saperi e credenze di tradizione orale, replicando così nei confronti delle figure del Sacro, forme anche ossessive di sensibilità religiosa, al fine di neutralizzare le paure del presente, la precarietà del vivere, l’angoscia per la salvezza eterna, ampiamente giustificate dai cattivi raccolti, dalle catastrofi naturali, dalle epidemie, dalle devastazioni provocate dalle guerre e dalle lotte interne. Vicende, tutte, che inducevano a guardare al di là della loro radice umana e dolorosa e, che, nel tentare di avere protezione e scampo, sollecitavano a circondarsi di magia e di santi.

Dai dialoghi di Gregorio Magno emerge chiara, netta, una concezione religiosa, che, peraltro, si riversa copiosamente nelle forme di religiosità popolare, connesse non solo, dunque, alle pratiche terapeutiche tradizionali, giunte fino a noi, i cui atti di fede, certificati dalla Chiesa-istituzione, ben oltre le solenni liturgie, si alimentano morbosamente con il ricorso alle prodigiose reliquie di santi e madonne, nell’attesa spasmodica di miracoli, alla ricerca del meraviglioso e di mirabilia.

Volgendo ora lo sguardo alle valenze occulte del mondo vegetale, sempre dentro la cornice storico-culturale della Sicilia fra XI e XIII secolo, necessaria chiave di lettura dei prontuari di Farmacopea tradizionale – che vedono la luce grazie al felice incontro fra il Museo cultura e musica popolare dei Peloritani e la Fondazione Crimi di Galati Mamertino – è quanto mai urgente mettere in rilievo il pensiero dominante dell’epoca, che vede nello studio della natura il controllo e appropriazione delle sue energie e dei suoi segreti che, per il mondo vegetale è testimoniato anche dalle rigide diversificazioni fra piante da coltivare e piante da sterminare. «Ed è proprio nel Regnum – ci fa sapere Tramontana – e soprattutto in Sicilia, che l’afflusso di piante esotiche, favorito dai musulmani e sostenuto dai Normanni e da Federico II, contribuiva ad allargare il ventaglio delle sostanze curative e a modificare, almeno nell’ambito di alcuni ceti abbastanza ristretti, il gusto alimentare».

E basti ricordare la progressiva tendenza a utilizzare sempre più spesso, come dolcificante, lo zucchero che negli ambienti di corte cominciava ad essere preferito al miele. Certo, le nuove piantagioni di canna da zucchero, e l’ampliamento di vigneti, così come la cura dei palmeti e le più vaste coltivazioni di agrumi, sparse qua e là nelle pianure ricche d’acqua e sulle coste, non modificano sostanzialmente il paesaggio isolano, caratterizzato da un territorio in cui, con la cerealicoltura, come nel caso del territorio nebroideo, erano prevalenti il pascolo e il bosco.

Le nuove presenze vegetali, oltre ad arricchire le varietà botaniche del Regnum, offrivano occasioni di aggiornamento, sia per la definizione dei loro caratteri morfologici e produttivi, che per le connesse tecniche di coltivazione. Ma ciò che ci preme sottolineare, in questa sede, non è ovviamente l’aspetto meramente vegetale-produttivo delle nuove essenze, ma piuttosto quello curativo e simbolico, ricordato anche da Gregorio Magno, quando a proposito di erbe, fiori e piante, evidenzia che esse contenevano «tutte le sostanze che aiutavano a guarire le malattie e che favoriscono la salute». Le bacche di alloro, ad esempio, se mescolate alla canfora, al bianco d’uovo, servivano per clisteri alle donne che soffrivano di pruriti alla vagina.

Sul rapporto poi fra patrimonio botanico e farmacopea, che si gioca sempre e comunque all’interno di una coerente e rassicurante armonia fa creato, creatore e uomini, riconoscendo ad esempio alle fasi lunari mensili, ovvero alla «lampada di Diana, che alla terra è prossima, la forza che regge e governa tutte le cose della terra e aiuta le sementi a pullulare», illuminante emerge quello che scrive Alberto Magno nel De vegetalibus, quando individua negli umori delle erbe e nei loro effetti curativi i risultati di un influenza divina, che disvelano così le “verità-basiche”, che orientano fino ai nostri giorni il fare della medicina popolare, così come emerge dagli esemplari esiti di ricerca di Cavarra.

Decisiva, dunque, entro questo schema ideologico-scientifico-concettuale, la reci- proca influenza fra moto dei pianeti e crescita e sviluppo delle piante, che riconduce alle valenze occulte degli umori vegetali e alle loro capacità di influire sugli esseri viventi, modificarne le condizioni, curarne le anomalie. Ma oltre questi nessi vegetali, proprietà energetiche dei loro umori e influssi dei vari pianeti e in particolare della luna, che ha di fatto segnato fino a ieri le scadenze stagionali agricole, e gli interventi di potatura, ad esempio del vigneto, o di taglio di alcune specie arboree, oltre che regolare la celebrazione della Pasqua (prima domenica dopo il plenilunio), va evidenziato che gran parte della farmacopea proveniva allora dal patrimonio botanico. Le cui specie, presenti nel Regnum Siciliae – ci fa sapere ancora Tramontana – non sembra trovassero riscontro in altre aree d’Europa. Lo stesso zucchero da canna, scomparso dal paesaggio siciliano solo fra Ottocento e Novecento – vaste erano le coltivazioni nell’area costiera tirrenica di Campofelice di Roccella – era componente fondamentale e assai diffuso per la preparazione di sciroppi curativi.

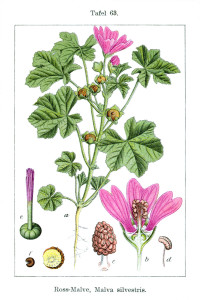

Ancora da Tramontana, apprendiamo che per l’età normanna e sveva non si dispone d’inventari di botteghe di farmacisti, per avere così una visione d’insieme dell’offerta di piante medicinali. Tuttavia, dalle pochi fonti storico-documentarie disponibili si può, verosimilmente, ipotizzare una persistenza di tutte le erbe del repertorio galenico. Così, ad esempio, si ritrovano, nella farmacopea nei secoli XI e XIII, le bacche di vischio asciugate, ridotte in polvere e mescolate con succo d’amarena per curare l’epilessia; l’assenzio e la malva (a marva sarva), quest’ultima presente nei nostri prontuari di tradizione, polverizzate e frammiste a burro, olio, a bianco d’uovo per preparare pomate e unguenti; le resine, ricavate dai cespugli di lentischio, altra essenza familiare al paesaggio siciliano, trasformate in olio con funzioni espettoranti e anticatarrali. Infine, per curare le affezioni dell’apparato respiratorio e per prevenire talune epidemie si faceva largo uso di zucchero mescolato a varie sostanze fra le quali, frequenti, il vino, il bianco d’uovo, e ancora la malva. Si tratta di un patrimonio vegetale, dove abbondavano le erbe e gli aromi, solo in parte fatti venire dal Levante peraltro, già largamente presenti nelle descrizioni degli agronomi ebrei ed islamici.

Sul tema della migrazione e dell’impiego delle piante medicinali sul lungo periodo storico, è utile annotare il contributo della Etnobotanica, che segnala fra l’altro come la maggioranza delle specie vegetali che contengono alcaloidi (vedi il fiorente commercio della droga dei nostri giorni) provengono dalle Americhe, proponendo una mappa di distribuzione che risente evidentemente dei fattori climatici, ma anche di condizionamenti culturali dovuti a certe pratiche magico-religiose.

Di quanto fosse incerto e antico il confine fra sapere farmaceutico delle piante e il loro uso in pratiche magiche, ovvero il loro ricorso per preparare filtri d’amore, droghe, esorcismi, con gli inevitabili e spesso tossici e drammatici effetti secondari, fanno fede le Assise normanne tese a punire «chiunque avrà preparato filtri d’amore o altri intrugli nocivi anche se non avrà procurato danno alcuno», per contrapporsi così a forme violente e trasgressive dell’uso di sostanze naturali, ribadendo un vero e proprio spazio mentale di un ambiente, che tenta di difendersi e neutralizzare le sottili arti dei veleni. Antica e raffinata, e di forte suggestione, l’arte dei veleni era patrimonio esclusivo di maghi e negromanti, e non già di medici, speziali o aromatari. E su questo territorio d’incontro fra proprietà e valenze ignote del mondo vegetale e minerale e corpi celesti, si poneva il problema della ricerca di un antidoto per veleni, che Pietro d’Abano individuava nella triaca, cioè in un farmaco di preparazione assai complessa e la cui base fondamentale, costituita da carne di vipera, veniva adattata in combinazioni diverse a seconda i casi. E così, è davvero sorprendente rintracciare nelle pratiche di medicina popolare documentate da Giuseppe Cavarra, secondo la regola aurea di “permanenza e variabilità” , azioni rituali in cui è possibile scorgere riflessi di magia bianca, quella che salva, da opporre a quella nera, dai riflessi demoniaci, devastante, che tanta letteratura ha prodotto.

Alla mescolanza di sacro e profano, ovvero di scongiuro e preghiera, antitetici concettualmente, ma secondo la saggezza popolare, necessari l’uno all’altra, il primo per piegare le forze che determinano il male, la seconda per invocare l’intervento di una volontà superiore per riparare il guasto e ristabilire l’ordine turbato, si aggiungono anche altre e necessarie prescrizioni comportamentali e rituali, quali il ricorso ad amuleti di vario genere, come strategie difensive contro la mavaria o “magaria”, la nnucchiatura o adocchiatura. Singolare il caso, documentato a Casalvecchio Siculo, in cui i bambini erniosi venivano portati durante la notte in campagna, dove tre uomini di nome Giuseppe, Pietro e Paolo, spaccavano un rruulu, un querciolo, facendovi passare più volte il bambino. Poi, là dove era stato prodotto lo squarcio, il querciolo veniva fasciato con la corteccia di altri alberi. L’ernia del bambino guariva via via che il fusto dell’albero veniva cicatrizzandosi. L’informatore – riferisce Cavarra – parla di un vero e proprio trasferimento dell’infermità del bambino alla pianta, mentre si sa che nella cura dell’ernia infantile il rito non ha «per obiettivo di trapiantare l’infermità nell’albero o di isolarla in esso, ma di stabilire una relazione simpatica fra i due organismi, quello umano e quello vegetale, in virtù di quella energia imponderabile e incommensurabile che ha nome di forza magica, e che la filosofia primitiva suppone in ogni cosa creata e immagina come spirito della vita universale».

Lungo i sentieri della magia di tradizione popolare riusciamo a giungere, ancora una volta, in territori remoti, esattamente fra XI e XV secolo, da dove emergono consistenti tracce dell’«Arte gradita agli Dèi mortali», di cui parla Apuleio, in età antica, così che la Cristianità del tempo, a contatto con le culture orientali, arabo-musulmana e barbariche, dovrà fare i conti con forme di culto errate o corrotte da residui di paganesimo, espulse in quanto “superstizioni”, ma che s’insediano nelle resistenti espressioni di cultura contadina e popolare. La rinascita magico-folklorica, frutto dei contatti e della fusione fra culture avvenuta nei secoli precedenti, che prolifera dunque nelle credenze popolari, in età medievale, impone una presa di posizione del pensiero filosofico e giuridico. Da qui la riabilitazione della magia bianca per condannare quella nera, che sfocerà poi nella caccia alle streghe, in quanto essa si avvaleva dell’intermediazione dei demoni. Tuttavia, negli stessi horti monastici, il sapere nascosto e negato di una cultura folklorica non dimentica di origini e valori pagani ancorché destrutturati e decomposti poteva passare attraverso i canali delle consuetudini terapeutiche con il loro bagaglio empirico fatto anche di antichi gesti e antiche parole, riflessi anche dai materiali di ricerca proposti dal nostro volume.

Circa poi i legami fra Magia e Natura, molto ci dice santa Ildegarda von Binghen, badessa tedesca, vissuta fra XI e XII secolo, di elevata cultura, ricordata come mistica e poetessa, ma anche come autrice di trattati morali, poesie e musiche. Ildegarda sosteneva infatti che le sostanze naturali sono detentrici di virtù magiche che è necessario conoscere; stabiliva quindi una morfologia sacrale delle piante e delle loro virtù, legata alle aree di provenienza: quelle orientali sono buone e ricche di poteri medicamentosi, quelle occidentali hanno rilievo nell’arte magica ma non contribuiscono a mantenere o a ristabilire la salute del corpo, specchio evidente della salute spirituale. Molte piante, quelle appunto “occidentali”, familiari alla cultura folklorica, e in special modo gli alberi, giungono al massimo della loro pericolosità magica quando fanno foglie e fiori, cioè in primavera: è allora – nel “tempo chiaro”, in passato sacro agli antichi dèi – che gli spiriti dell’aria sono più attivi. Ma vi sono modi di “disinnescare” il potere magico delle piante, salvaguardandone e valorizzandone invece quello medicinale.

Dialoghi Mediterranei, n.17, gennaio 2016

_______________________________________________________________

Mario Sarica, formatosi alla scuola etnomusicologica di Roberto Leydi all’Università di Bologna, dove ha conseguito la laurea in discipline delle Arti, Musica e Spettacolo, è fondatore e curatore scientifico del Museo di Cultura e Musica Popolare dei Peloritani di villaggio Gesso-Messina. È attivo dagli anni ’80 nell’ambito della ricerca etnomusicologica soprattutto nella Sicilia nord-orientale, con un interesse specifico agli strumenti musicali popolari, e agli aerofoni pastorali in particolare; al canto di tradizione, monodico e polivocale, in ambito di lavoro e di festa. Numerosi e originali i suoi contributi di studio, fra i quali segnaliamo Il principe e l’Orso. il Carnevale di Saponara (1993), Strumenti musicali popolari in Sicilia (1994), Canti e devozione in tonnara (1997).

________________________________________________________________