di Annalisa Di Nuzzo

Le radici demartiniane

«Il mondo umano è l’ordine dell’operare significativo che produce valori, che oltrepassa le situazioni, e le negatività che le vulnera, mediante la permanenza storicamente condizionata, dei valori (de Martino,1977: 659). Così scrive Ernesto de Martino in quella sua splendida opera incompiuta che sono gli appunti su La fine del mondo e propone così, come per una parte cospicua della riflessione antropologica del Novecento, il difficile e complesso rapporto tra scienze umane e scienze dure, tra scienze dello spirito e metodi della ricerca scientifica. La riflessione sembra essere distante, ma diventa estremamente attuale alla luce di questi ultimi mesi, fino ad assumere ineludibile la dimensione del richiamo al tema delle apocalissi culturali che sembrano attraversare drammaticamente i nostri singoli vissuti e le nostre comunità globali.

L’antropologia italiana si è per decenni stretta intorno al pensiero demartiniano, ne ha riesaminato, sviscerato le dinamiche e le influenze tra crocianesimo, storicismo, gramscianesimo e richiami heideggeriani. Il dibattito è stato profondo, e ha formato antropologi, demologi ed etnologi, tanto da far tremare oggi le vene ai polsi solo a ripensarlo. La mia breve riflessione in queste poche pagine si interroga su quel patrimonio corposo e denso di categorie e fondamenti per ripensarlo alla luce del “campo” e delle trasformazioni attuali, coniugando, riflettendo e ibridando apporti post-demartiniani. Le comparazioni che emergono possono presentarsi ardite, ma tant’è sono le accuse più frequenti che da più parti vengono spesso rivolte all’antropologia e ad antropologi ben più autorevoli. Fabio Dei, prima ancora di quanto recentemente sta accadendo, aveva già rimesso in moto questa riflessione ed è a partire dal suo articolo sull’ultimo numero di Dialoghi Mediterranei che vorrei intraprendere un percorso di interrogativi su cui riflettere tenendo conto degli ultimi drammatici avvenimenti.

Siamo di fronte a una apocalisse culturale? É legittimo ripercorrere e interrogarsi sul destino dell’Occidente a partire dall’esperienza e dai vissuti che il glocale sta mettendo in atto? Siamo tutti chiamati ad essere dentro la logica di un telos malato o è possibile riappropriarsi di un telos vitale e vincente ossia quello che veniva e viene prospettato della scienza, dello storicismo e delle categorie dialettiche? Il telos malato non riguarda solo il rischio dell’epidemia globale di questi ultimi mesi, ma l’intero orizzonte di senso, le forme di esercizio/controllo del potere soprattutto attraverso i canali virtuali e del web e di produzione/oggettivazione che la cultura occidentale produce.

L’ultimo de Martino continua a interrogarsi sul destino dell’Occidente e riflette sulla categoria di apocalisse culturale, di una crisi della presenza quale minaccia continua dentro l’orizzonte storico dell’agire umano. Individua così il telos malato come una tensione che determina percorsi fuorvianti di autocoscienza, un dare forma a un telos vitale che diventa sempre più liquido e legato al “qui e ora”, che elude orizzonti di cura e di progetti del futuro come costruzione di vita autentica. Le minacce alla costruzione di un mondo autenticamente umano provengono soprattutto da una dimensione immateriale e impalpabile sia dal punto di vista delle nuove forme di transazione del potere economico, sia della comunicazione e della costruzione del consenso, sia della minaccia alla vita e alla salute. Il rapporto tra selvaggio e domestico, della produzione e del vertiginoso incremento del capitale, non più legato alla merce ma piuttosto a intermediazioni virtuali e all’immaterialità dell’informazione offrono facili orizzonti per una nuova affermazione di un telos malato e dell’imminente ‘fine della storia’. D’altra parte sembra essersi avverata oggi la profezia di Bill Gates che nel 2015 parlava di una terza guerra mondiale combattuta dai virus.

«Quando eravamo ragazzi il disastro di cui ci si preoccupava, era la guerra nucleare. Oggi il rischio più grande di catastrofe globale è un virus. Se qualcosa ucciderà dieci milioni di persone nei prossimi decenni, è più probabile che sia un virus altamente contagioso piuttosto che una guerra. Non missili ma virus» (Bill Gates, 2015).

In questi mesi ci troviamo a vivere quell’inquietudine radicale che de Martino aveva elaborato proprio dopo la fine della Seconda guerra mondiale, e la crisi dei missili a Cuba. Il telos vitale che poteva e doveva rispondere positivamente alla minaccia totale entra in crisi proprio con la Seconda guerra mondiale. Il richiamo alla guerra è un elemento costante cui tutti fanno riferimento nella comunicazione di questi giorni, tutta sbilanciata su queste metafore e sulle possibili e necessarie ricostruzioni legate a categorie e modalità da ridefinire completamente. Emergono strutture antropologiche del profondo, modalità e percorsi di operatività nella relazione con il mondo: natura/cultura, domestico/selvaggio, presente/futuro, vita/morte. De Martino nelle sue note su La fine del mondo scrive o vuole scrivere un libro, una riflessione dell’anno zero. Un anno zero che sembra ripresentarsi nelle attuali condizioni, quando sentiamo dire nel linguaggio corrente “niente sarà come prima”.

La società occidentale ha interiorizzato un cattivo ritorno del passato e un prepotente paradigma del progresso come incondizionato sviluppo verso il bene. Quest’ultimo è pervasivamente diffuso nella cultura di massa e confligge con un’élite critica che da tempo tenta di invertirlo (dobbiamo aspettare Greta Tumberg per metterlo in crisi nella percezione corrente). Il concetto di ben-essere si plasma attraverso le forme del consumismo e finisce con l’essere uno di quei pilastri dell’egemonia diffusa di usi, di ritualità collettive di cui Bourdieu ci ha dato un’analisi dissacrante e lucida (Bourdieu, 1992)

L’Occidente ha per un verso esaltato la società del rischio, dell’azzardo, dell’osare oltre le regole stabilite e per l’altro ha abbassato costantemente il livello nei confronti del rischio; si è progressivamente consolidata una medicalizzazione della vita, nel tentativo costante di eliminazione e prevenzione del rischio. Segno di tutto questo è la puntigliosità con cui la scienza contemporanea costruisce e aggiorna quotidianamente la classificazione dei rischi, distinguendo – sono solo esempi – i rischi alimentari, ambientali, sanitari, economici, politici e così via. Se il rischio è parte ineliminabile della condizione umana ci sarebbe, sempre di più, il riconoscimento di una necessità “costitutiva” dell’essere umano di definire, migliorare, potenziare, costruire bolle, sfere, schermi, ambienti, che proteggono gli individui. Secondo Peter Sloterdijk (2002) noi “pretendiamo” di essere immuni e confortati nella nostra vita come nel grembo materno. Esseri naturalmente desiderosi di ben-essere e di sicurezza. Il corpo è una di queste “bolle” o “sfere” entro cui si realizzano costantemente processi per immunizzarlo. L’immunità e, dunque, la conservazione costituiscono un dato che, come sostiene anche Luhmann (2006), determina una concezione meta-biologica, che discute la condizione di possibilità di una vita umana integra. Il tutto confluisce in una nuova disciplina scientifica che è la neuro-psico-immunologia, che sta strategicamente a cavallo tra scienze dei sistemi, scienze umane e scienze della natura.

Troppo importante l’immunità come concetto, sostiene il filosofo, per lasciarlo solo ai medici. Del resto Mary Douglas (1975) ha evidenziato le più insospettate implicazioni tra rischio, colpa, immunità, corpo sociale e relazioni tra singole soggettività, sanzioni sociali, meccanismi di esclusione o di inclusione, immaginari simbolici, rituali. Una sorta continua di polarizzazione tra purezza e pericolo (penso allo studio sull’AIDS in Rischio e Colpa, Douglas, 1996). Sembra sempre più confermata l’affermazione di Foucault, che nessuna altra questione genera un dibattito culturale tanto sentito dai cittadini quanto quello relativo alla salute, all’igiene e al rischio di infezioni. Il controllo, la sanificazione, la domesticità degli spazi è la vittoria rassicurante e maniacale dell’agire sulle cose che in questo momento ha spinto tutto il mondo ad abdicare alle libertà delle persona e della soggettività cara ai sistemi liberali e democratici. In questo momento il controllo globale ha ratificato in maniera ossessiva questa necessità che è diventata non più una paranoica possibilità remota ma una condizione reale del vissuto. Siamo in una nuova crisi del telos vitale, purtroppo globale così come de Martino aveva indicato l’apocalisse nucleare come fine della storia. La cattiva memoria e le illusioni del razionalismo in direzione della logica dell’essere piuttosto che dell’esser-ci, ovvero in direzione di una dialettica che, per dirla con Kant, va oltre i suoi limiti e assolutizza soluzioni e modelli economici di sviluppo, hanno reso facile questa deriva.

Il problema del telos malato è in fondo il problema del senso della presenza nel mondo, in relazione alla crisi delle scienze europee. La cultura occidentale ha elaborato una coscienza storica lineare e progressiva introducendo prepotentemente il telos, ma si è affermata paradossalmente, – la pandemia attuale ne è una drammatica esemplificazione – un’ideologia del presente e dell’evidenza del presente che paralizza lo sforzo di pensare il presente come storia; un’ideologia impegnata a rendere obsoleti gli insegnamenti del passato, ma anche a spegnare il desiderio di immaginare il futuro. Da uno a due decenni, il presente è diventato egemonico. Agli occhi del comune mortale la contemporaneità non deriva più dalla lenta maturazione del passato e non lascia più trasparire i lineamenti di possibili futuri, ma si impone come un fatto compiuto, schiacciante, il cui improvviso emergere offusca il passato e satura l’immaginazione del futuro. «Il post-moderno diventa dunque quella condizione in cui i miti moderni, i miti del futuro e i miti universalistici, che si erano sostituiti alle cosmogonie particolaristiche, scompaiono a loro volta» (Augè, 2010: 88-89). Nel guardare alle antiche civiltà e alle culture altre, bisogna ripensare come esse, in forme destorificate hanno dato vita ad un mondo protetto con costruzioni che come il mito e la religione hanno funzionato in maniera compensatrice, senza indulgere a nostalgici ritorni al passato.

Lo sfondo ermeneutico, le radici del fare

La cultura è un grande congegno esorcistico nei confronti del negativo. I modi e i tempi di questo congegno possono dare vita ad incontri/scontri di culture, producendo effetti perversi: l’emancipazione mangia il consueto, il telos vitale malato sradica e produce violenta de-culturazione, caduta e abolizione dei grandi orizzonti del valore e del senso. Tuttavia è qui che entra in gioco la promessa e la possibilità di un umanesimo antropologico compensatorio, non generico, non un de–responsabilizzante relativismo culturale, ma temperato e corretto e carico comunque di etnocentrismo critico. La posizione demartiniana diviene “vissuto” di scottante attualità e la descrizione del compito della cultura occidentale, come si evince dalle pagine de La fine del mondo, conserva una potente forza ispiratrice e una sua “modernità”. È permanente la possibilità delle apocalissi culturali, cioè del rischio «di non poterci essere in nessun mondo culturale storicamente determinato, di perdere qualsiasi possibilità dell’operabile secondo valori intersoggettivi comunicabili, di patire la caduta dello slancio verso la valorizzazione su tutto il fronte del mondanamente valorizzabile» (de Martino, 1964: 114)

Dunque è necessario riflettere non soltanto sulla permanente possibilità della crisi, ma in maggior misura sulla ripresa capace di trascenderne le singole manifestazioni storiche, secondo modelli di valorizzazione condivisi

Resta aperto e possibile, in de Martino come per altri orizzonti interpretativi antropologici, il percorso del superamento, della reintegrazione, o anche soltanto della preservazione del proprio mondo culturale insieme alla possibilità di perderlo. Per poter costruire e dare origine ad un nuovo trascendimento verso orizzonti culturali più ampi e complessi è necessario partire da un contesto, che comprende l’aspetto dell’economico, la cui condizione di utilizzabilità immediata sta proprio nel suo essere sfondo, nel rimanere cioè in uno stato che ne nasconda l’esistenza alla coscienza e le permetta in tal modo di operare al di là di esso. Un prodotto culturale integralmente umano che sta come «indice di possibili percorsi operativi in cui vivono l’operosità umana di millenni, le plasmazioni utilizzatrici maturatesi, e infine la biografia del singolo sino alla situazione presente» (de Martino, 1977: 471).

Sintomi ricorrenti di questa possibilità della crisi sono la minaccia della perdita del senso dell’orientamento e di quell’ordine spaziale il cui vero e costante centro è il soggetto umano, insieme ad un’amnesia delle memorie storiche che mantengono vivo quell’ordine attraverso il loro tramandarsi. Questo “spaesamento” genera “angoscia”, paralisi della propria capacità di agire di fronte al collasso del mondo domestico e appaesato. È l’esperienza di chi viene in contatto con una realtà radicalmente altra rispetto a quella conosciuta, è l’esperienza di chi subisce lo svuotamento di senso del proprio mondo, ritrovandolo estraneo e irriconoscibile. È questa la condizione attuale, ci si ritrova ad essere estranei ed espulsi dalla gestione del proprio mondo. La domesticità diventa impraticabilità oscura e straniante, una nuova domesticità coatta che rende desolati e infidi i percorsi quotidiani di abitabilità e di controllo dello spazio, che rimette in gioco la relazione tra tempo monocromo e policromo. A partire da Hall (1994) si è riconosciuto che ciascuna cultura possiede propri quadri temporali all’interno dei quali funzionano modelli specifici e un sistema temporale totalmente dipendente sia dal modo in cui una cultura si sviluppa sia dalla percezione che ne hanno i suoi membri.

In questo momento sono messi in crisi i due sistemi temporali individuati nelle culture, definite rispettivamente policrome e monocrome. Nelle prime l’accento è posto sulle relazioni esistenti tra le persone più che sul rispetto della sequenza degli impegni: la competenza degli attori consiste, in questo caso, nella capacità di svolgere più attività e mantenere più relazioni in un tempo unico. È il contesto che definisce e contraddistingue le occupazioni, lo scorrere del tempo non è marcato e circoscritto da attività precise. Nelle seconde, invece, il tempo è percepito e descritto come un nastro o una linea e gli avvenimenti sono posti a scandire la giornata in rigorosa sequenza. Le culture di tipo monocromo tendono ad isolare le persone che svolgono un compito specifico e a mettere in evidenza il carattere “separato” di ogni operazione. In esse la strutturazione temporale è arbitraria e imposta, non è rispettosa dei ritmi biologici degli individui e ogni organizzazione richiede apprendimenti particolari. Siamo immersi attualmente in una modalità spazio-temporale che ibridamente è diventata policroma e monocroma: i compiti da svolgere, gli spazi e i tempi non appartengono a sequenze poste in rigorosa sequenza e in spazi precisi. Tutto questo non determina un posto privilegiato alle relazioni esistenti tra persone, ma al contrario isola la relazione tra persone. L’assolutizzazione del modello monocromo è stato, nella nostra cultura occidentale, pervasivo al punto da indurre le persone a confondere i programmi e i tempi con la realtà stessa, tanto che

«[…] può alienarci, al nostro stesso sguardo e a quello degli altri, impoverendo il contesto della comunicazione interindividuale. L’organizzazione monocroma ci ha vincolati sottilmente a pensare e percepire il mondo in maniera frammentata. Ma se questo tipo di pensiero è adatto alla realizzazione di operazioni lineari, esso è al contrario disastroso per la realizzazione di attività creatrici di tipo non lineare» (Hall, 1994: 62).

Il tempo e lo spazio continuano ad essere, seppure continuamente rivisitate, le categorie privilegiate dell’utilizzabilità del mondo. Il fenomeno della prevalenza del linguaggio spaziale su quello temporale è strettamente legato ad uno dei tanti paradossi della globalizzazione. Qui si tratta di una sorta di rivoluzione o per meglio dire di un rovesciamento dei rapporti interno/esterno. La coppia globale/locale ha preso il posto dell’opposizione particolare/universale, la quale si iscriveva nella storicità e nel tempo. E in questo senso tutto è attualizzato e realizzato e l’interno è ciò che sta dentro al sistema economico e tecnologico le cui reti fanno la globalizzazione; l’interno è il globale, viceversa l’esterno è il locale ed è pertanto tutto ciò che è fuori la totalità, fuori dall’attualizzazione spazio-temporale e assume caratteri a-storici e subalterni da tutti i punti di vista compreso il linguaggio ed interferisce con la totalità.

In un certo senso la comunicazione, in particolare delle immagini, svolge quasi il ruolo delle cosmogonie tradizionali ha carattere universale e sincronico. Le protesi tecnologiche si agganciano al nostro corpo, ci fanno comunicare con il mondo intero senza farci spostare, ci abituano a stare in una sorta di capsula tecnologica che ci mette al riparo da passato e futuro quasi esistesse solo il presente. La scienza che progredisce nell’esplorazione della vita e che sembra essere la nostra dimensione rassicurante per definire il telos vitale a differenza delle antiche cosmogoniche, avanza nell’ignoto spostandone gradualmente le frontiere. Ma la scienza, come in questo ultimo periodo dimostra, non è rassicurante. Al fragore della accelerazione spazio-temporale si è sostituito il silenzio, all’eccesso di senso che caratterizza la surmodernità subentra la sospensione; lo spazio esterno, addomesticato e controllato, strutturato come tempo policromo e spazio del panottico produttivo, è diventato luogo di spaesamento e di rischio radicale, favorendo la possibilità di una paradossale policromia, rimettendo indietro le lancette del tempo e del presunto progresso.

Ed è su questi nuovi spaesamenti che bisognerà configurare una nuova antropologia interpretativa soprattutto in relazione allo spazio economico e all’utilizzabilità economica alla luce del trascendimento e di un ethos che abbia connotazione etiche. L’Occidente può riprendersi un nuovo o antico etnocentrismo critico che dovrà legittimare e barattare la libertà con la sicurezza del vivere e della salute. La congiuntura culturale contemporanea, riconducibile a quest’ultima categoria, secondo le parole di de Martino, «conosce il tema della fine al di fuori di qualsiasi orizzonte religioso di salvezza, e cioè come disperata catastrofe del mondano, del domestico, dell’appaesato, del significante e dell’operabile» (de Martino 1977: 470).

Da un lato si sente il timore di «perdere il mondo» quale luogo della vita sociale, dell’energia comunitaria che permette l’esistenza dei progetti e dei prodotti culturali, verso i quali si è attratti con la forza della partecipazione; dall’altro si teme altrettanto di «essere perduti nel mondo», ovvero di rinunciare, attraverso l’adesione alla vita mondana e ai prodotti materialistici della scienza e della tecnica, a quella tensione verso un destino più autentico dell’uomo che può prender forma ora nella concezione di un “regno” oltremondano, ora nell’utopia di un ordine sociale radicalmente diverso.

Scrive ancora de Martino

«L’immagine operativa più aderente sia che si tratti di ricostruire un’epoca interna della storia della civiltà occidentale sia che invece la ricerca si volga alle civiltà extraeuropee e al loro confronto con quella europea, non è quella di un piano progressivo irreversibile della storia universale, che l’umanità percorrerebbe solidamente attraverso fasi successive distinte anche se con ritmi diversi, con arresti parziali e con sviluppi secolari di scarso rilievo, ma è bensì quella di una pluralità di sviluppi storici di varia provenienza, una dispersione di sistemi di scelte in movimento e di diverse valorizzazioni della vita (la molteplicità e la eterogeneità delle culture). In questa dispersione però la civiltà occidentale si pone come l’unica che abbia portato alla coscienza il principio operativo di una origine e di una destinazione integralmente umana dei beni culturali, di un ethos specificamente e universalmente umano che è trascendimento della vita secondo valorizzazioni comunitarie, e infine di un confronto sistematico con le altre culture nella prospettiva ideale di una unificazione dell’umano che non sia astratta unità instaurata una volta e per sempre, ma concreta e sempre rinnovantesi disciplina unificatrice o una disciplina che, senza respingere la possibilità di ulteriori alternative e scelte, le componga di nuovo in un complessivo orizzonte umanistico di cui individui e gruppi siano per quanto possibile consapevolmente e liberamente rispettosi » (de Martino, 1977: 397; 321).

Si ritrova in queste riflessioni un condensato delle contraddizioni irrisolte e tutt’ora presenti e urgenti della nostra condizione attuale. Le dinamiche e le polarizzazioni dialettiche, seppure frutto di un’interpretazione e del modo di essere di una riflessione nella quale convergono storicismo, marxismo ed esistenzialismo, attualmente sono soltanto cresciute nella loro dinamica dirompente, rendendo concreti e visibili i conflitti che si possono scatenare e che in parte hanno già scatenato: conflitti razziali, intolleranze diffuse nelle società complesse, tensioni ecologiche, guerre etniche. Il deserto culturale che sembra sempre più avanzare con il mancato superamento di queste contraddizioni da parte della cultura occidentale le attribuisce le maggiori responsabilità nel bene e nel male. L’attuale fase storica sembrerebbe infatti dare ragione allo schema interpretativo demartiniano, secondo il quale la civiltà occidentale non è in grado di fornire quel paradigma unificante, ma tuttavia è in parte trasculturalmente aperto alle diversità, sola soluzione ipotizzabile. La strada dell’antropologia successiva e delle riflessioni attuali lo conferma, seppure declinandolo in altri percorsi e modalità. Troppo spesso gli orizzonti culturali sembrano ripiegarsi e ridursi a micro universi asfittici, ridursi a frantumazioni autistiche di un’umanità che non riesce a ridisegnare altri percorsi. Ma la fiducia demartiniana riaffiora tra annichilenti angosce e ci induce a riflettere su categorie che avevamo forse “congelato” e a ripensare e riproporre l’incessante funzione del trascendimento della presenza attraverso un nuovo senso della comunità umana.

Il mondo globale è di fronte alla pervasività del virtuale (sostanza impalpabile e immateriale) e alla restrizione del concreto che ha reso maledettamente drammatica e paradossalmente problematica la presenza intesa come presenza al mondo e nel mondo. Lo storicismo di un telos vitale e rassicurante è entrato in un cortocircuito e ci costringe a riavvolgere e ripensare il Dasein, cioè il qui ed ora dell’esserci che sembrerebbe spezzare ogni telos vitale. L’autenticità dello stare al mondo diventa una nuova consapevolezza del vivere per la morte, e con la morte si convive con la costante minaccia (e non solo minaccia in questi giorni) del rischio del crollo di orizzonti storico-culturali determinati e considerati inamovibili con il definitivo e concreto rischio, non solo ontologico, di crollo della presenza al mondo. Questa minaccia è atavica, ma è oggi radicalmente e improvvisamente totale, globale e universalmente spazializzata e coesistente, dentro un “tempo attuale” non storicizzato del qui ed ora. Questa minaccia costituisce il rischio antropologico radicale, che in ogni tempo e attraverso il tempo il mito e il rito si sono fatti carico di segnalare e di cercare di controllare, per operare sempre nuove forme di reintegrazione culturale.

Siamo di fronte oggi a questa necessità antropologica oltre a quelle storiche, economiche e scientifiche, ovvero alla riappropriazione di un ethos super umano del trascendimento. Si tratta di individuare, cosi come suggerisce ancora de Martino ne La fine del mondo, il nucleo originario di quelle drammatiche potenzialità di crollo e assieme di superamento, che si contendono lo stesso realizzarsi dell’essere della presenza del mondo e nel mondo. Una risposta ancora una volta di etnocentrismo critico unitamente alla possibilità di superare il senso di colpa su cui riflette l’antropologia contemporanea e non solo, nel considerare l’instabilità come garanzia di aver appreso la differenza essenziale tra politica e religione. Una sorta di elogio dell’Occidente (La Cecla, 2016): il miracolo occidentale – come afferma Sloterddijk – è la relazione costante tra “stress e libertà”, il mistero per cui una società che si basa sull’individuo riesce a non dissolversi e a ricontrattare costantemente la propria coesione (Sloterdijk, 2012). L’accordo per vivere insieme, l’accordo che sta alla base della convivenza sociale, viene costantemente rinegoziato nella vita quotidiana e passa per le abitudini, le routine, le attese, le regole del faccia a faccia, le norme precarie dello stare insieme. Ed è qui che starebbe il carattere rivoluzionario della società occidentale, nella sua instabilità come dato perenne e costante (Sloterdijk, 2012: 46).

Bisognerebbe dunque superare una volta per tutte l’anti anti-etnocentrismo occidentale, puntare alla risoluzione, così come in un bazar kuwaitiano ciascuno parla il proprio dialetto incomprensibile all’altro e tuttavia si concludono proficue contrattazioni commerciali e incontri autentici (Rorty, 1994). Tuttavia se è vero che l’Occidente ha guadagnato il concetto di dignità, del rispetto della persona e del integrità del corpo ha anche elaborato e ratificato l’oscenità della malattia demandando la cura e l’accudimento a professionalità istituzionalizzate all’interno della società, lasciando un vuoto ai modi e ai tempi dell’elaborazione del lutto così ritualmente strutturato nel mondo contadino meridionale e non solo. La progressiva e ineluttabile degenerazione del corpo e l’accudimento e l’accompagnamento alla morte sono relegati in spazi privati e/o istituzionalmente delegati a questa gestione, come le residenze per anziani e/o le badanti.

«La cura del corpo e la gestione della sofferenza sono delegate a donne in genere migranti che ascoltano, vedono, amano, odiano il corpo che soffre, non lo rimuovono, non lo dimenticano, lo accudiscono e ne condividono lo spazio angusto della domesticità, precludendolo a quella parte del mondo edonista in cui la cura è mercato: cercano di inventarsi una strada che è fatta di compassione attiva, di professionalità inventata, di affrancamento economico (Di Nuzzo, 2009: 60).

Sono protagoniste di una nuova possibilità di vivere, una cruda e più autentica dimensione dell’esistenza, una forma di lavoro sociale che finisce con lo sfuggire, nel bene e nel male, ad una semplice oggettivazione della prestazione e che oscilla sempre tra rancore e solidarietà. Vivere il silenzio e l’incomunicabilità verso l’altro attraverso l’aver cura e la solidarietà. Economia e critica della tecnica si ritrovano in un tipo di occupazione che non è ipertecnologica ma è altrettanto invasivo. L’attuale pandemia ha fatto esplodere l’ennesima contraddizione dell’Occidente, la negazione radicale del poter scegliere il rapporto con la morte. La diffusione del virus ha improvvisamente reciso ogni possibilità di determinare una relazione con il lutto e il dolore, ha notificato una frattura, un vuoto che ci ha messo inaspettatamente di fronte a ciò che l’Occidente aveva cercato di eludere. L’utilizzabilità del mondo e la minaccia della perdita dell’utilizzabilità hanno possibili esiti o nel delirio disforico o nella intersoggettività dei valori in una surmodernità (Augè, 1996), che non lascia spazio, in questo momento, ad una relazione culturalmente ritualizzata tra vita/morte. Si rimescolano le carte nell’attuale esperienza storica in cui si confrontano storia e metastoria. Gli esorcismi culturali si veicolano e si plasmano attraverso nuove strade e nuove dimensioni spazio-temporali. In questo eterno presente che mette in connessione immediata è necessario costruire e orientarsi attraverso nuove mappe interculturali.

La strada della nuova comunicazione e del potere. Nuove egemonie e subalternità

La post modernità e gli effetti della globalizzazione hanno implementato contatti e consumi, gusti e ritualità e hanno reso estremamente complesso e ambivalente il concetto di cultura e la coniugazione delle differenti pratiche che ne derivano. Se è vero che la globalizzazione non è solo omologazione, ma possibilità di risposte adeguate per arginare devastanti derive, si rimette in gioco il rapporto tra egemonie culturali, esercizio del potere attraverso il consenso, accesso alla comunicazione e alla partecipazione, rilanciando un ripensamento critico e un confronto serrato tra cultura popolare e cultura di massa. Il tentativo di recuperare l’alterità all’interno della cultura occidentale rende sempre più palese l’intricato rapporto tra tutte le differenze che la compongono: tra ciò che è popolare e di massa, tra trash e folklorico, in una continua riplasmazione di ciò che è l’uno e l’altro. Il mondo della fruizione turistica è forse quello in cui questa contraddizione emerge più vistosamente tra locale e globale.

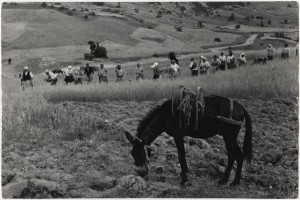

Le radici di questo dibattito in Italia hanno avuto i loro momenti fondativi in quel serrato confronto che negli Cinquanta del Novecento si poneva – come del resto continua a porsi oggi – sul ruolo dell’antropologo che allora muoveva i primi passi nella società italiana e che si apriva al riconoscimento delle alterità e delle stratificate culture di appartenenza di gruppi sociali e di comunità nella stessa società occidentale e italiana. Si cercava e si cerca di individuare il rapporto tra strutture antropologiche del profondo e storicità dell’azione umana e soprattutto se la diversità poteva e può non essere irrimediabilmente coniugata con l’ineguaglianza. I soggetti privilegiati di studio erano i contadini esclusi e quasi ostinatamente impermeabili alle nuove forme del progresso storico e scientifico e dunque bolla di resistenza o di emarginazione che doveva essere studiata sul campo.

Le prime spedizioni etnografiche in Italia avevano come territori d’elezione la Lucania. Il suo mondo contadino costituiva l’Alterità con la necessità di condurre alla storia quel mondo che sembrava fuori da quell’orizzonte di progresso e che doveva uscire dalla subalternità e prendere il suo posto attivo nella società italiana in via di ricostruzione dopo le catastrofi del Ventennio e della guerra. Imprescindibile l’influenza teorica di Antonio Gramsci, i cui Quaderni del carcere avevano progressivamente visto la luce tra la fine degli anni ’40 e l’inizio del decennio seguente. In accordo con Gramsci, De Martino riconosce l’importanza delle «concezioni del mondo e della vita come fattori presenti a titolo non inferiore a quello di altri nel determinare le condizioni di vita delle società umane» (Signorelli, 2015:18-19); ancora da Gramsci mutua la concezione di un

«rapporto dialettico tra due culture distinte, la distinzione tra le quali non è fondata sulle reciproche diversità, quanto appunto sul rapporto egemonia-subalternità che le lega. Da qui l’idea di una politica della cultura e delle conseguenti responsabilità che essa comporta per i diversi strati sociali» (Signorelli, 2006: 130-369).

Il folklore è inteso quale “creatività popolare”, i cui prodotti culturali sono capaci di sopravvivere nel tempo, anche in presenza di grandi mutamenti, e di dar forma a visioni del mondo proprie delle classi subalterne, che danno vita ad una propria egemonia ovvero ad una forma di conoscenza del mondo (Macciocchi, 1974). Gramsci riconosce al mondo popolare la facoltà di produrre cultura, la cui dignità e il cui valore vengono sottratti a qualsiasi tipo di nostalgica mitizzazione di stampo conservatore o reazionario. Tutto ciò confluisce nella teorizzazione, da parte di de Martino, del cosiddetto “folklore progressivo”, che egli definisce come una «proposta consapevole del popolo contro la propria condizione socialmente subalterna, o che commenta, esprime in termini culturali, le lotte per emanciparsene» (de Martino, 1951: 3).

Quello scontro culturale tra la nuova cultura e l’antica, ovvero tra due forme di conoscenza del mondo, diede vita a violenti processi di deculturazione trasformando la cultura popolare, in alcuni tratti, in cultura di massa, ratificando la diversità anche soprattutto come diseguaglianza. Una cultura di massa legata all’industrializzazione e all’urbanizzazione, alla formazione di classi aperte, allo sviluppo dei mezzi di comunicazione e soprattutto all’accesso di tutti al mondo dell’informazione. Si avviarono secondo alcuni in maniera apocalittica, processi di omologazione su scala planetaria determinando la fortuna di formule categoriali quali “etnocidio culturale”. Soprattutto alla luce di ulteriori riflessioni demartiniane bisognava continuare a considerare tutta la produzione culturale popolare, ivi compresa quella non necessariamente legata alla religione, non solo veicolo esorcistico del disagio provocato dalla condizione di subalternità, ma anche possibilità di creazione di uno spazio relativamente autonomo per l’affermazione di sé e per l’instaurazione di pratiche di resistenza culturale e politica non omologanti. Pratiche che non sempre si limitano a un’opposizione frontale verso la sovrastruttura egemone, ma che assumono anche forme ibride e sincretiche. Ciò non significa che quella popolare sia semplicemente una variante degradata di una forma più alta di cultura, come fino ad allora si era spesso sostenuto, ma piuttosto che esistono diversi aspetti e interpretazioni di una stessa tradizione. Il confronto tra interpretazioni popolari e interpretazioni ufficiali permette quindi di rilevarne le discrepanze, distinguendo la cultura prodotta dai ceti subalterni da quella che viene loro imposta e riscattando quest’ultimi dallo status riduttivo e depotenziante di “vittima” storica.

Aldilà di una posizione demartiniana fortemente centrata sulla cultura occidentale, ad oggi resta sicuramente la necessità posta da de Martino di “comprendere” le culture. Su questa strada della comprensione l’antropologia interpretativa e riflessiva ha realizzato e continua a realizzare percorsi significativi. Uno spazio ermeneutico, dunque, attraverso il quale potrebbero superarsi drammatiche resistenze mediante il libero riconoscersi di ciascun individuo nell’altro, ciascuno ponendo insieme sé e l’altro come oggetto e soggetto in un movimento reciproco. Ma l’amicizia, la generosità per le quali si effettua concretamente questo riconoscersi delle libertà, non sono virtù di facile attuazione. Una alterità che assume nuove forme globali fino a spezzare di nuovo problematicamente il rapporto mente/corpo della cultura occidentale.

Nel modo iperconnesso che annulla spazio e tempo e esaspera il qui ed ora, il collegamento virtuale ripropone una singolare ontologizzazione dell’umano, la smaterializzazione della soggettività non più incarnata ma raffigurata, percepita. Dopo un lungo e faticoso percorso di ricomposizione mente/corpo la frattura riemerge, secondo molti, per regalare all’umanità forme virtuose e democratiche di relazione. Il pericolo del contagio ha fatto esplodere questa modalità e questo fare comunità che nonostante la liquidità dà vita a relazioni virtuose. Ma questa virtuosità nasconde il suo doppio: la minaccia di un discorso politico e scientifico in nuove forme egemoniche, nuove subalternità e culture di massa in cui l’espulsione dell’alterità diventa condizione necessaria nelle nuove forme del contatto sociale. Questa insidia si è già manifestata negli ultimi decenni proprio attraverso i sentieri del web e degli algoritmi che oggi ci garantiscono di essere nel mondo.

«Il linguaggio e la comunicazione visiva diventano aggressività violenta fino all’annientamento dell’altro» (Han, 2017: 15), laddove gli inizi della rivoluzione digitale avevano prospettato la realizzazione di un telos vitale che veniva dominato da progetti utopistici. Secondo Vilém Flusser (2004) la rete digitale viene elevata al rango di tecnica dell’amore del prossimo. L’utilizzabilità tecnica del mondo potrebbe aprire ad un nuovo trascendimento, ad un umanesimo della tecnica, in cui essere-uomo significa di conseguenza essere connesso con altri. La rete digitale rende possibile una particolare esperienza di risonanza. Tutto vibra insieme:

«[…] la rete vibra, è un pathos, è una risonanza. Il fondamento della telematica consiste nella simpatia e l’antipatia della vicinanza. Credo che la telematica sia una tecnica dell’amore del prossimo, una tecnica che mette in pratica la religione giudaico cristiana. La telematica ha alla sua base l’empatia. Essa annienta l’umanesimo a favore dell’altruismo. Che questa possibilità sussista è già di per sé qualcosa di assolutamente colossale» (Flusser, 2004: 13).

Quello che era apparso utopico in queste giornate terribili è diventata solidarietà autentica come nel caso dell’uso di tablet e videochiamate per i familiari impossibilitati ad avere contatti con i pazienti per condividere i momenti terminali della vita o per sostenere i difficili percorsi della lunga degenza in totale isolamento. Dunque, continua ad essere perseguibile quell’orizzonte demartiniano e quel compito da affidare all’Occidente di un ethos del trascendimento. Ma d’altra parte la rete ha il suo doppio e diventa uno spazio di risonanza, dalla quale è eliminata ogni alterità, ogni estraneità, la vicinanza dell’altro cede il posto all’assenza di distanza dell’uguale. La comunicazione globale ammette solo altri uguali o uguali altri, dunque cultura massificata? Indistinta, diffusa, popolare, presenzialista e priva di memoria, l’immagine e il presente diventano tutto; l’ossessione per la fotografia ne è una prova.

Resta alla fine di queste estemporanee e frammentarie riflessioni una mia personale esperienza di ricerca e di lavoro sul campo che da anni conduco. Le tante storie di migranti che ho condiviso mi hanno insegnato che dalle apocalissi culturali si può uscire e che si diventa resilienti e portatori di nuove forme di umanesimo in cui si fondono Occidente e Alterità e si coniuga ciò che sembra impossibile: economia e solidarietà, il vivere per la morte con il rischio estremo, rendono possibile una solidarietà che non sembrava possibile nei fatti. E allora uno specializzando della Normale di Pisa proveniente dalla provincia profonda dell’India si rende disponibile a dare all’Italia un mese della sua borsa di studio e fa riemergere la categoria della reciprocità senza ricorsi a essenzialismi o a utopiche definizioni, ma semplice manifestarsi di uno dei più universali principi antropologici. «Bisogna abbracciare anche ciò che non si riesce a comprendere» (Geertz, 2001:103). Solidarietà, empatia e reciprocità sono elementi di uno stare al mondo di cui oggi abbiamo estremo bisogno.

Dialoghi Mediterranei, n. 43, maggio 2020

Riferimenti bibliografici

Augè M., Non luoghi. Introduzione a una antropologia della surmodernità, Éleuthera, Milano,1996.

Augè M, Che fine ha fatto il futuro? Elèuthera, Milano, 2010.

Bourdieu P., Risposte. Per un’antropologia riflessiva, Bollati Boringhieri, Torino 1992.

de Martino E., La fine del mondo. Contributo all’analisi delle apocalissi culturali, a cura di Clara Gallini, Einaudi, Torino, 1977.

de Martino, E., “Il folklore progressivo: Note lucane”, l’Unità, Roma, 28 giugno 1951.

de Martino, E., Apocalissi culturali e apocalissi psicopatologiche, «Nuovi Argomenti», 69, Roma, 1964.

Di Nuzzo A., La morte, la cura, l’amore. Donne ucraine e rumene in area campana, CISU, Roma, 2009.

Douglass M., Purezza e Pericolo, il Mulino, Bologna, 1975.

Douglass M., Rischio. Colpa, il Mulino, Bologna,1996.

Ferrari F. M., Ernesto de Martino on Religion. The Crisis and the Presence, Sheffield, 2012.

Flusser V. La cultura del media, Bruno Mondadori, Milano, 2004.

Geertz C., Antropologia e filosofia, il Mulino Bologna, 2001

Hall E.T. La danse de la vie. Temps culturel , temps vécu, Seuil, Paris, 1994.

Han B.C., L’espulsione dell’altro, Nottetempo, Milano, 2017.

La Cecla F., L’Elogio dell’Occidente, Eleuthera, Milano, 2016.

Luhmann N., Osservazioni sul moderno, Armando ed. Roma, 1995.

Macciocchi, M.A, Per Gramsci, il Mulino, Bologna,1974.

Pasolini, P.P., Scritti Corsari, Garzanti, Milano, 1975.

Rorty R., Scritti filosofici, Laterza, Roma-Bari,1994

Signorelli A., Ernesto de Martino. Teoria antropologica e metodologia della ricerca, L’asino d’oro, Roma, 2015.

Signorelli, Migrazioni e incontri etnografici, Sellerio, Palermo, 2006.

Sloterdijk P., L’ultima sfera. Breve storia filosofica della globalizzazione, Carocci, Roma, 2002.

Sloterdijk P., Stress e libertà, Raffaele Cortina, Milano, 2012.

TGcom24, “Coronavirus, La profezia di Bill Gates”, https://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/coronavirus-la-profezia-di-bill-gates-non-ci-uccideranno-le-guerre-ma-i-virus-non-siamo-preparati_16184176-202002a.shtml (ultimo accesso 15 aprile 2020).

______________________________________________________________

Annalisa Di Nuzzo, docente di Antropologia culturale e di Geografia delle lingue e delle migrazioni presso l’Università degli studi Suor Orsola Benincasa di Napoli e l’Ateneo di Salerno, fa parte del gruppo di esperti del Laboratorio antropologico per la comunicazione interculturale e il turismo diretto da Simona De Luna della stessa università; ha conseguito il PhD in Antropologia culturale, processi migratori e diritti umani. È autrice di numerosi studi. Tra le sue ultime pubblicazioni si segnalano: La morte, la cura, l’amore. Donne ucraine e rumene in area campana (2009); Fuori da casa. Migrazioni di minori non accompagnati (2013); Il mare, la torre le alici: il caso Cetara. Una comunità mediterranea tra ricostruzione della memoria, percorsi migratori e turismo sostenibile (2014). Minori migranti, nuove identità transnazionali (2020).

______________________________________________________________