immagini

di Lorenzo Ingrasciotta

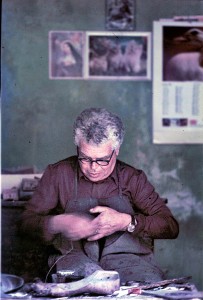

Sarà stata la fine degli anni settanta, oppure l’inizio degli ottanta – non credo sia tanto importante conoscere i natali della mia passione per la fotografia – la passione per il ritratto. Il ritratto che, attraverso l’espressione del viso, oppure la postura di un anonimo corpo, magari immerso in un contesto quotidiano popolato da oggetti a me “stranieri”, potesse raccontare all’attenzione di un giovane curioso studente universitario, la storia della sua modesta ma dignitosa vita, lasciando testimonianza di una civiltà, ormai in via d’estinzione, di una generazione semplice ed appassionata, vissuta nel suo borgo nativo o migrata nella piccola città.

Fu proprio nel 1982 che sentii l’irresistibile bisogno di fermare in uno scatto la vita raccontata dalla possente corporatura di un anziano maniscalco (anziani erano per me, allora, tutti coloro i quali avessero superato appena i quarant’anni), che mostrava fiero la sua robusta muscolatura esibendo, in particolare, il suo sorprendente bicipite destro, irraggiungibile anche da un assiduo frequentatore di palestre.

Non provo neanche a descrivere quale sia stata la mia delusione nel trovare la sua bottega definitivamente chiusa. Il portone di legno, ormai usurato dal tempo, serrato davanti al sempre eterno fuoco acceso nel suo piccolo vulcano ora tristemente e inesorabilmente spento. I suoi utensili da lavoro irrimediabilmente abbandonati nel probabile oblìo. Gli odori pungenti, che lasciavano le faville del fossile carbone, di antracite e quel particolare sentore metallico che invadeva tutta la bottega, per tanta limatura di ferro abbandonata a terra, si sono trasformati in colte sensazioni affidate ai sommelier per descrivere le caratteristiche olfattive e i retrogusti raffinati di importanti vini, destinati a custodire per anni questi segreti in buie e silenziose cantine.

Mai più nessuno aprì quel grigio e tarlato portone per farmi ricordare, ancora una volta, la magica atmosfera che ha accompagnato, per più di sessant’anni, il ritmo del martello battuto sapientemente su quel pezzo di ferro che, raffreddato nell’acqua di vecchi tini di castagno da dove si innalzava un potente geyser di vapore, si sarebbe trasformato in un ferro di cavallo.

Forte Pietro, classe 1900, se ne era andato per sempre; senza aspettare che la mia inguaribile pigrizia cedesse alla velocità del tempo! Nemmeno uno scatto per ricordare, anche oggi, l’espressione fiera che aveva il coraggioso “uomo che sussurrava ai cavalli”! Il forzuto mago che dava vita a insignificanti e informi pezzi di ferro: zappe, falci, picconi e vanghe prendevano forma obbedendo al suo instancabile e fedele martello.

Incontrai uomini e donne che non avevano mai visto il mare, seppur non lontano dalle loro vite, e dimenticati da Dio: anziani bottai, consumati arrotini, ricamatrici che avevano lasciato i loro occhi sui corredi di giovani spose. Dei loro vecchi mestieri e dei desueti strumenti di lavoro erano rimaste soltanto le ceneri, seppellite dall’inarrestabile rumore di fondo del diritto alla modernità.

Don Mimì, al secolo Domenico Quartana, raccontava di essere nato calzolaio. Riparava scarpe anche suo padre la sera, quando tornava a casa, dopo aver faticato in campagna. Un lemme ricolmo di pasta, condito con una sparuta quantità di lenticchie, il suo unico pasto caldo e subito si metteva a sedere vicino al braciere. Accendeva una candela che incollava sul consunto “bancareddru” e cominciava a tagliare il cuoio col trincetto più grosso, prima di usare quello più piccolo e affilato per le rifiniture, e a poco a poco restituire vita a scarpe che oggi sarebbero affidate alla differenziata.

Certamente molti degli strumenti di lavoro erano quelli appartenuti a suo padre. Per esempio, un ferro liscio e arrotondato che, tenuto da un robusto manico di legno, ormai lucidato dall’usura e dal sudore, stava in piedi con la parte metallica poggiata ad un barattolo ormai nero, in cui veniva accesa e riciclata la cera sciolta della candela, fino a diventare caldissimo, confermato da un misurato e preciso sputo che, friggendo la saliva, garantiva l’efficacia del bussetto con manico. Serviva a levigare la superficie di cuoio della suola e il suo periplo.

E poi lesine, raspe, martelli di diverse foggie, da quello per piantare i “texi” – chiodi semenza – a quello specifico per tacchi di eleganti scarpe femminili. Mi sporcavo le mani rubando furtivamente una goccia di mastice: mi piaceva il suo odore e la sensazione strana di sentire, poco alla volta, incollare i polpastrelli dell’indice e del pollice. Ragazzino mi era concesso poter toccare tutti quegli straordinari giocattoli, ma mi era assolutamente proibito tenere in mano un qualsivoglia “trincetto”! Capii a mie spese perché.

In verità non erano gli strumenti l’oggetto della mia morbosa curiosità, ma le storie (straordinarie), vere o abilmente inventate, che Don Mimì mi raccontava mentre portava a termine il suo lavoro. Racconti brevi e storie a puntate erano il vero motivo per cui mantenevo un certo appuntamento, quasi giornaliero, con il calzolaio.

Accadimenti antichi nel nostro quartiere; gesta eroiche di anziani (questa volta veri ottuagenari) abitanti non lontano dalla bottega; fenomeni paranormali che succedevano, proprio nel cortile vicino casa mia, quando ancora non c’era l’illuminazione pubblica. Capirete! Storie improbabili, ma di sicuro effetto horror: fantastici e spaventosi racconti di fantasmi e spiriti inquieti, monache bianche, carri funebri trainati da quadriglie di cavalli e cocchieri in frac e cilindri neri, si intrecciavano a novelle volgarmente oscene ricche di inediti particolari di cui l’onnipresente Don Caliddru – all’anagrafe Calogero Cirabisi – complice e gregario, certificava la veridicità, ergendosi a testimone oculare. Non aggiungeva niente di suo, ma annuiva sorridendo.

Anche se sospettavo che si stessero prendendo gioco di me, nulla poteva metter fine a quel brivido di eccitazione che mi attraversava la schiena, assetato di sapere come andasse a finire, ora quella macabra storia, ora quella trasgressiva vicenda amorosa.

Conobbi il sarto Noto appena adolescente, quando, tra un problema di matematica e un capitolo di storia, trovavo il tempo per aiutare mio padre a fare le consegne. Una grande stanza, dove ci si poteva muovere con preoccupante attenzione, tra il buio e la confusione, si apriva a noi appena superata la soglia della “porta a vitrina” che si affacciava sulla strada poco frequentata, ma di certo non lontana dal centro. Manichini, asse da stiro, ferro d’altri tempi, stoffe posate in ogni dove, grovigli di spagnolette dei più diversi colori, forbici dalle svariate misure, posacenere pieni di spilli vicino a quelli, maleodoranti, colmi di mozziconi di sigarette senza filtro …

… e poi lei: una antiquata macchina da cucire. Dietro, il sarto Noto. Schiacciato fra cumuli di sacchi pieni di vestiti usati, grucce appese ai chiodi della parete e la sua inseparabile compagna. L’aveva acquistata alla fine della guerra con soldi messi da parte con le riparazioni e le modifiche alle divise dei soldati che si alternavano al campo di aviazione di Castelvetrano.

Non distolse nemmeno un minuto lo sguardo dalle dita che, abilmente, scansavano il velocissimo ago della macchina, obbediente senza sosta al comando dei piedi dell’uomo che ne schiacciava il pedale meccanico. Come se non bastasse, appena aperta una delle due porte che davano sull’atelier, un numero imprecisato di mocciosi invase fragorosamente il disordine della stanza. Un campionario di alcuni degli undici figli del sarto fra i cinque e i dodici anni. L’ultima ad apparire fu un donnone mal vestito che ci indicò, senza troppe cerimonie, dove poggiare il frigorifero che dovevamo consegnare.

Ritrovai il signor Noto nel 1992. Finalmente abitava, con moglie e i pochi figli rimasti in casa, in una dignitosa palazzina popolare, alla periferia della città, assegnatagli solo qualche mese prima, dopo estenuante attesa. Stesso il disordine e stessa la macchina da cucire, molto più piccola la stanza adibita a laboratorio di sartoria, rispetto a quella che aveva vent’anni prima. Uguale il fiero portamento dell’uomo che aveva saputo non far mancare nulla alla sua numerosa famiglia: undici figli venuti al mondo uno dopo l’altro e una donna che indossava, forse, lo stesso vestito di allora, che aveva fatto solamente la moglie, la mamma … e niente più.

Dialoghi Mediterranei, n. 47, gennaio 2021

_______________________________________________________________

Lorenzo Ingrasciotta, originario di Castelvetrano, inizia a fotografare con una reflex, a Palermo, appena iscritto all’Università. Appassionato di viaggi, fa il primo reportage in Thailandia; una delle foto parteciperà ad un concorso fotografico e vince il primo premio. Ha realizzato servizi pubblicitari ed è stato premiato con menzione al secondo concorso nazionale indetto dall’AGFA. Sue foto sono pubblicate su quotidiani e riviste.

_______________________________________________________________