Un nuovo regime climatico

Quando leggo, o rileggo, il bel libro di Bruno Latour, La sfida di Gaia. Il nuovo regime climatico [1], avverto la strana sensazione di sentirmi a casa. Il che contrasta con il contenuto di un’opera molto originale e dall’impianto fortemente innovativo. L’Autore non rappresenta certo una scoperta recente per me: tre sono le opere più di tutte, da cui ho tratto ispirazione in precedenti miei lavori: Non siamo mai stati moderni. Saggio d’antropologia simmetrica del 1995 [2], La scienza in azione. Introduzione alla sociologia della scienza del 1998 [3] e Il culto moderno dei fatticci del 2005 [4]. Inoltre, da un volume all’altro, il pensiero di Latour si dipana con coerenza e continuità e la Sfida di Gaia costituisce una specie di summa delle opere precedenti. Allora perché sorprendersi?

Il nuovo regime climatico e la Geostoria

La prima piacevole sorpresa è costituita dal ruolo che in quest’ultima opera assume la geostoria. Per me, geografo, questo è motivo d’intima soddisfazione. Il ritmo della storia non tiene più il passo della geostoria, anche se è quest’ultima a rappresentare in modo più appropriato la cadenza temporale del contemporaneo [5]. L’approccio geostorico s’impone su tutto e tutti perché il paesaggio, inteso come cornice di tanti conflitti umani, cessa di fare da sfondo all’operato umano per assumere il ruolo di co-protagonista:

«è questo il senso del Nuovo regime climatico: il “surriscaldamento” è tale che l’antica distanza fra lo sfondo e il primo piano si è fusa. È la storia umana ad apparire fredda e la storia naturale ad assumere un ritmo frenetico. La zona metamorfica è divenuta il nostro luogo comune: è come se avessimo smesso di essere moderni e, questa volta, collettivamente» (Latour, 2020:116).

Più avanti, nella terza conferenza, a proposito della geostoria, Latour osserva:

«In ogni caso, la Terra sembra capace di mantenere attiva una differenza fra il suo interno e il suo esterno. Ha qualcosa di simile a una pelle, un involucro. Fatto ancora più strano, il pianeta blu appare improvvisamente come una lunga serie di eventi storici, casuali, specifici e contingenti, come fosse il risultato provvisorio e fragile di una geostoria» (ivi: 122).

Spazio, tempo e agency

Lo spazio, come il tempo d’altronde, vanno decisamente ripensati, ciascuno per sé, ma soprattutto nel rapporto reciproco. Secondo il nostro Autore, è lo spazio a generare il tempo. Secoli di ricerca geografica e il dibattito postmoderno [6] non sono passati invano:

«Se il clima e la vita sono evoluti insieme, lo spazio non è una cornice, né tanto meno un contesto: lo spazio è la progenie del tempo. […] Lo spazio in cui abitiamo, quello della zona critica, è lo stesso in cui cospiriamo: si estende fino a noi; noi duriamo fin tanto che queste entità ci fanno respirare» (ivi: 159).

Partito dalla nozione di agency, molto presente nei dibattiti delle scienze sociali contemporanee, nella quinta conferenza Latour esplicita sempre più chiaramente che l’ambiente che ci circonda non è costituito in prevalenza da oggetti, quanto piuttosto da entità dotate di intenzionalità e singolarità:

«Il risultato chiaro delle discipline scientifiche è un immenso incremento di ciò che si muove, si agita, ribolle, si surriscalda e si complica; insomma, di ciò che anima davvero gli agenti che costituiscono il mondo e l’approfondimento continuo di quella zona metamorfica incontrata nelle conferenze precedenti» (ivi: 233).

Per rendere sempre più chiara la sua idea, non si astiene dall’operare delle vere e proprie forzature grammaticali, associando un sostantivo femminile e singolare a verbi coniugati al plurale in espressioni del tipo: “Gaia sono…Gaia fanno… Gaia cospirano…”.

«L’Antropocene è innanzitutto l’occasione di ascoltare alfine sul serio ciò che l’antropologia ci insegna sui modi differenti di comporre i mondi – senza per questo privarci delle scienze che se ne differenziano radicalmente solo nella versione epistemologica» (ivi: 257).

Rivoluzioni e controrivoluzioni scientifiche

La sua visione delle rivoluzioni scientifiche induce il nostro Autore a retrodatare e di molto l’epoca del cambio di paradigma nella storia del pensiero scientifico occidentale. Il secolo in questione non fu certamente il Seicento:

«Fu l’inizio di un secolo terribile, il XVII, scioccamente designato, secondo Toulmin [7], il “secolo della ragione”, il secolo della rivoluzione scientifica, mentre nei fatti è stato il secolo della spaventosa Guerra dei Trent’anni – che funestò l’Europa allo stesso modo in cui, oggi, guerre di religione devastano la Siria, l’Iraq e la Libia – che si concluderà con il Trattato di Westfalia e la controversa invenzione degli Stati sovrani» (ivi: 262).

«Nella rielaborazione della periodizzazione classica della storia Toulmin si spinge a tal punto da non esitare a descrivere il XVII secolo come il secolo della controrivoluzione scientifica [8]. Quel che gli umanisti avevano concepito è stato abortito dai razionalisti. L’attenzione al particolare diviene ossessione per l’universale, il radicamento nel tempo è sostituito da una visione atemporale, lo scetticismo dal dogmatismo, la casistica sottile dall’ossessione dei principi generali, il corpo è accantonato per far spazio alla mente, l’arguzia lascia il posto alla serietà, il collage e la mescolanza alla coerenza, all’opinabile si sostituisce l’indiscutibile» (ivi: 265).

La nostra epoca, secondo Toulmin, riproporrebbe le condizioni che appartenevano alla rivoluzione umanistica, in quanto le questioni ecologiche e la crescita di una società civile globale renderebbero ormai obsoleti i confini degli Stati, mostruosità inventate per porre fine alle guerre di religione. Ma Bruno Latour non riesce a condividere l’ottimismo dimostrato da Toulmin alcuni decenni prima. La situazione è certamente più complicata di così, anche se l’elemento positivo da sottolineare è che i giochi si sono di nuovo aperti e il cammino può riprendere su basi nuove: più attente al particolare, come abbiamo visto, più radicate nel tempo, più corporee, e attente alla mescolanza. In una parola, su basi più scientifiche.

Chakrabarty e il ciclo del carbone: una critica a Marx

Dipesh Chakrabarty è stato tra i primi a collegare la storia della tradizione marxista al ciclo del carbone [9].

«Come non rimanere destabilizzati nel realizzare che la rivoluzione a cui aspiravano le menti progressiste si è forse già realizzata? – commenta Bruno Latour – E che non è venuta da un presunto cambiamento nella ‘proprietà dei mezzi di produzione’ ma da un’accelerazione stupefacente nel movimento del ciclo del carbonio!» (ivi: 69).

Nei miei ultimi corsi universitari da docente di geografia ho ritenuto di dover adottare oltre a La città cosmopolita, frutto di lunghi anni di ricerche personali e di gruppo, anche il romanzo di Don DeLillo, Cosmopolis, che considero un capolavoro assoluto della letteratura postmoderna contemporanea. Non vi stupirete, allora, quando affermo che le mie corde più intime vengono sollecitate fino all’inverosimile quando, dopo aver a lungo dissertato su un’opera che ha come titolo Cosmopolis, Bruno Latour giunge ad affermare: Joseph Conrad e Francis Ford Coppola avevano ragione: non bisogna dire “Apocalypse Yesterday” ma sempre Apocalypse Now. Cuore di tenebra e lo stupendo film di Coppola, che liberamente vi si ispira, sono stati vivamente consigliati agli studenti universitari che hanno avuto la disavventura di frequentare i mei corsi per anni e anni.

Nei miei ultimi corsi universitari da docente di geografia ho ritenuto di dover adottare oltre a La città cosmopolita, frutto di lunghi anni di ricerche personali e di gruppo, anche il romanzo di Don DeLillo, Cosmopolis, che considero un capolavoro assoluto della letteratura postmoderna contemporanea. Non vi stupirete, allora, quando affermo che le mie corde più intime vengono sollecitate fino all’inverosimile quando, dopo aver a lungo dissertato su un’opera che ha come titolo Cosmopolis, Bruno Latour giunge ad affermare: Joseph Conrad e Francis Ford Coppola avevano ragione: non bisogna dire “Apocalypse Yesterday” ma sempre Apocalypse Now. Cuore di tenebra e lo stupendo film di Coppola, che liberamente vi si ispira, sono stati vivamente consigliati agli studenti universitari che hanno avuto la disavventura di frequentare i mei corsi per anni e anni.

Un dialogo costante con i geografi

La seconda piacevole sorpresa, come avrete potuto notare, deriva dal constatare che Bruno Latour intrattiene un dialogo costante con i filoni più creativi delle scienze sociali contemporanee, e non trascura, anzi, quanto di buono si è prodotto in Italia. Due sono i geografi esplicitamente citati: Franco Farinelli e Claudio Minca [10], ma per me, che ho una certa familiarità con la letteratura geografica italiana, le assonanze vanno ben oltre.

Nell’Antropocene, dice Bruno Latour, le forze geostoriche non coincidono più con le forze geologiche a partire dal momento in cui si sono fuse in molteplici punti con l’azione umana: dal ciclo dell’azoto a quello del carbonio, dal corso dei fiumi alle rocce composte in parte di lava e in parte di plastica, diviene impossibile tracciare una linea di demarcazione tra azione umana e forze “naturali”: «simili cicli obbligano piuttosto a sentire l’effetto del dito che percorre il nastro di Möbius» [11] (ivi: 177).

Latour e Chakrabarty: The Climate of History in a Planetary Age

Latour e Chakrabarty: The Climate of History in a Planetary Age

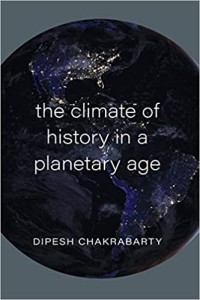

E qui torna in campo Dipesh Chakrabarty, altro autore che ci è molto familiare [12], il quale in Postcolonial Studies and the Challenge of Climate Change afferma che: «se il riscaldamento globale è antropogeno per sua origine, non esiste ‘umanità’ corrispondente che possa agire nella sua unità come agente politico»[13]. Potete immaginare, a questo punto, con quanta trepidazione attendo l’uscita di The Climate of History in a Planetary Age di Dipesh Chakrabarty e Bruno Latour, prevista per il marzo del 2021 per i tipi dell’University of Chicago Press. Non riesco ad immaginare quale potrà essere il frutto della collaborazione di due autori, così originali e innovativi.

Parafrasando ciò che dice Latour a proposito di Gaia, anche per l’umanità potremmo affermare che esiste una sola umanità, ma che l’umanità non è una. Così conclude, infatti, Bruno Latour nella quarta conferenza:

«è piuttosto l’umano come agente unitario, come mera entità politica virtuale, come concetto universale, che deve essere scomposto in diversi popoli distinti, dotati di interessi contradditori, di territori in lotta, e convocati sotto gli auspici di entità in lotta – per non dire di divinità in guerra» (ivi: 179) [14].

Così comprendiamo come mai Bruno Latour sia così ossessionato dalla necessità di distinguere i complessi e mutevoli processi che contraddistinguono Gaia dai modelli che adottiamo per descriverli. Sulla scia di Sloterdijk, non ha alcun ritegno a sostenere che:

« ‘globale’ è un aggettivo che può, di certo, descrivere la forma di un dispositivo locale suscettibile di essere ispezionato da un gruppo di umani che lo guardano, ma mai il mondo stesso in cui ogni cosa dovrebbe essere inclusa. Per quanto immense possano essere le galassie, la mappa di quelle disperse dopo il Big Bang non è più grande dello schermo su cui i flussi di dati provenienti dal telescopio di Hubble risultano pixellati e colorati» (ivi: 190).

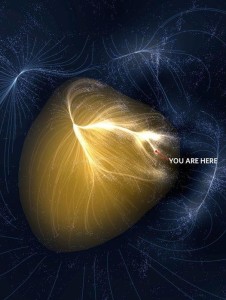

Con i geografi, il nostro Autore potrebbe condensare tutto questo nella formula: la mappa non è il territorio, né alla scala locale, né all’estensione di Laniakea. Con una punta di civetteria, mi piace qui ricordare l’espressione adottata dal sottoscritto per denominare un gruppo di persone care raccolte in un gruppo su Facebook all’insegna di uno studio, di una riflessione e di una ricerca comuni di prassi conseguenti alla consapevolezza di fare parte di un insieme vastissimo, improntato al movimento e al mutamento. Abbiamo abbozzato una sorta di manifesto d’intenti che recita così:

«Tutto è in movimento.

Tutto è movimento.

Tutto è in divenire.

Tutto è divenire [15].

La danza dell’universo. Tutto iniziò tanto tempo fa. Tantissimo tempo fa. Centomila galassie in movimento. E noi con loro. Pare che la porzione di universo di cui facciamo parte punti verso il Super Ammasso dell’Orologio. I saggi antichi sapevano che tutto muta, che tutto è in movimento. Abbiamo impiegato millenni per tornare alla consapevolezza che il movimento e il mutamento sono il segreto della vita. La vita stessa. Oggi sappiamo che tutto questo ha un nome e si chiama Laniakea.

Laniakea è l’orizzonte di riferimento. Dopo averlo scoperto, possiamo se vogliamo, possiamo se sappiamo, prenderne atto e conformare a esso l’agire umano. Abitiamo un piccolo pianeta che per noi è vivibile entro un perimetro ristretto. Tutte le forme di vita che conosciamo si muovono entro una sottile pellicola che ricopre questo piccolo sasso in corsa per l’universo. Anche questa sottile pellicola ha un nome. Si chiama ecumene. La stiamo rapidamente corrompendo da quando abbiamo appreso a sfruttare l’energia fossile. Il cambiamento climatico è una delle spie più evidenti di quanto rapidamente stiamo alterando l’equilibrio tra masse e energie. È necessario tornare al più presto a dispiegare forme diffuse di materia e energia. Contrastare la tendenza alla concentrazione nello spazio e nel tempo, che si combina con l’uso massiccio di accumuli di energia fossile. L’accelerazione che il ricorso a tale combustibile ha introdotto nella nostra vita sociale rischia di compromettere definitivamente l’equilibrio tra gli ecosistemi, le società, i generi e le generazioni. E la tecnologia che impieghiamo per correggere tutto questo non fa che aggravarlo, incrementando l’accelerazione di ogni processo. Non possiamo arrestare la corsa, sarebbe devastante, ma possiamo assumere movenze più lente e aggraziate. Quelle dettate dalla danza stessa dell’universo. Laniakea, per l’appunto».

Alla luce del richiamo appena effettuato alle coordinate di riflessione e azione, adottato dal gruppo Laniakea, appare evidente che non possiamo riconoscerci per nulla in un’espressione come Antropocene, che di fatto enfatizza l’impatto umano sul mondo, conseguente alla cosiddetta “rivoluzione industriale”.

L’Antropocene e il cambio di prospettiva

Anche Bruno Latour, sa esprimere considerazioni accentuatamente critiche sull’atteggiamento predatorio rispetto all’ambiente naturale e umano, affermatosi con lo sfruttamento delle riserve fossili:

«In un’epoca in cui i commentatori deplorano la “mancanza di spirito rivoluzionario” e “il fallimento degli ideali di emancipazione”, come non stupirsi del fatto che siano gli storici della natura a svelare, sotto il nome della Grande Accelerazione il cui inizio marca l’inizio dell’Antropocene, che la rivoluzione ha già avuto luogo, che gli eventi con cui dobbiamo confrontarci non sono situati nel futuro ma in un passato recente? Gli attivisti rivoluzionari sono colti alla sprovvista quando realizzano che qualsiasi cosa facciamo oggi, la minaccia rimarrà con noi per secoli, per millenni, perché il testimone di tante azioni rivoluzionarie irreversibili commesse dagli umani, è passato al crescente riscaldamento dei mari, ai cambiamenti dell’albedo nelle regioni polari, all’acidità sempre maggiore degli oceani, e che non si ha a che fare con riforme progressive ma con cambiamenti catastrofici…» (ivi: 70).

Dunque, la “rivoluzione” non costituisce ai suoi occhi una prospettiva futura, quanto piuttosto qualcosa che ci ritroviamo alle spalle, nel passato, e che oggi ci tormenta con i suoi “fantasmi”. Questo ribaltamento del tempo – Latour insisterà a lungo su questa nozione – è per così dire costitutiva del contemporaneo, ma i più ne sono – ne siamo – del tutto inconsapevoli. Il tratto perturbante di ogni sussulto ecologico deriva proprio da questo: esso ci appare apocalittico fuori tempo massimo. Ci annuncia qualcosa che sta per avvenire, ma che proviene dal passato. Che è da imputare alle nostre azioni passate. E non siamo preparati ad affrontarlo, perché da moderni viviamo come se l’apocalisse fosse già avvenuta e come se il nostro tempo fosse già di per sé post-catastrofico: «è un naufragio – dice Bruno Latour – ma senza spettatori» (ivi: 71)[16].

L’Apocalisse e la fine del tempo o il tempo della fine

Già nella seconda conferenza, il tema si sviluppa a partire dal seguente quesito:

«Come dovremmo reagire noi, poveri lettori quali siamo, quando ci imbattiamo in un titolo [17]come questo: Il livello di CO2 nell’atmosfera è il più alto degli ultimi 2,5 milioni di anni, col sottotitolo ancora più inquietante, Stiamo superando la soglia di 400 ppm di biossido di carbonio, principale agente del riscaldamento globale?» (ivi: 73).

Ma è soprattutto a partire dalla sesta conferenza che il discorso di Latour assume toni apocalittici. Traendo spunto da La nuova scienza politica di Eric Voegelin [18], il nostro Autore prova a domandarsi come mai i drammatici richiami al riscaldamento globale e alla catastrofe ambientale non facciano presa sull’opinione pubblica occidentale. La conclusione cui perviene è piuttosto curiosa, ma non per questo tale da essere presa sottogamba. L’Occidente, secondo Voegelin, si sarebbe abbattuto sulle altre civiltà come un’apocalisse che ha messo fine alla loro esistenza. Non sarebbe azzardato quindi parlare dell’Occidente come apocalisse della civiltà (Voegelin 1968: 202).

Ma è soprattutto a partire dalla sesta conferenza che il discorso di Latour assume toni apocalittici. Traendo spunto da La nuova scienza politica di Eric Voegelin [18], il nostro Autore prova a domandarsi come mai i drammatici richiami al riscaldamento globale e alla catastrofe ambientale non facciano presa sull’opinione pubblica occidentale. La conclusione cui perviene è piuttosto curiosa, ma non per questo tale da essere presa sottogamba. L’Occidente, secondo Voegelin, si sarebbe abbattuto sulle altre civiltà come un’apocalisse che ha messo fine alla loro esistenza. Non sarebbe azzardato quindi parlare dell’Occidente come apocalisse della civiltà (Voegelin 1968: 202).

«Credendoci portatori di salvezza, – commenta Latour (ivi:289) – siamo divenuti l’apocalisse per gli altri. […] Forse vi state domandando perché le cosiddette questioni ecologiche non interessino molti, a dispetto della loro portata, urgenza e insistenza: la risposta non è poi così difficile da trovare. […] Andare a dire agli occidentali – o coloro che sono stati occidentalizzati di recente, più o meno violentemente – che il tempo è finito, che il loro mondo è giunto al termine, che è necessario un cambiamento del loro stile di vita, non può che suscitare un sentimento di totale incomprensione poiché, per loro, l’apocalisse è già avvenuta [19]. Sono già passati dell’altra parte».

Se Voegelin e Latour hanno ragione in proposito, ogni appello di questo genere è destinato a rimanere inascoltato, proprio perché chi vive pienamente la modernità ritiene, per così dire, di aver già varcato la soglia che mette fine alla storicità. Ritiene di avere l’Apocalisse alle spalle e non davanti a sé. Una tale profonda convinzione, quasi una fede, non può essere scalfita né dall’esibizione di prove concrete, i fatti incontrovertibili – come lo scioglimento dei ghiacciai, l’innalzamento della superficie del mare, le manifestazioni climatiche estreme – esibiti dai movimenti ecologisti, né dalle argomentazioni più stringenti. La sfida di Gaia, allora, non può che proporsi come un richiamo alla razionalità, come un potente fattore di storicizzazione e, al tempo stesso come un appello a tenere i piedi saldamente radicati per terra, prendendo finalmente sul serio il presente.

Anche nella settima conferenza Bruno Latour insiste su ciò che nell’Antropocene, ovvero in occorrenza di un nuovo regime climatico, non sarebbe più possibile fare: «… credere che la Terra possa essere colta come un Tutto razionale e coerente, impilando le scale le une sulle altre, dalle più locali fino alle più globali …» (ivi: 310).

Qui per me si apre un caso molto personale: da professore di geografia, ho preteso – ora, apprendo, ingenuamente – di poter fornire nei miei corsi universitari proprio quel quadro razionale e coerente dalla scala locale a quella globale che al nostro Autore appare del tutto superato [20].

Ripoliticizzare l’ecologia: la sfida di Gaia e il ritmo della geostoria

Ripoliticizzare l’ecologia: la sfida di Gaia e il ritmo della geostoria

La sfida di Gaia è lanciata a tutti ma, per questo motivo, io la sento, particolarmente, rivolta a me, alla mia impostazione professionale, alla formazione che ho preteso di dare ai miei allievi, ma va estesa ai miei lettori, nessuno deve sentirsi al riparo, sulla terraferma, Il discorso di Latour si fa, dunque, incalzante e sempre più coinvolgente, per tutti:

«In queste conferenze stiamo cercando di rispondere all’intrusione di Gaia, imparando a disfarci, uno a uno, degli schemi di pensiero propri di ciò che potremmo chiamare l’Antico regime climatico. Tenteremo di rimaterializzare la nostra esistenza, il che significa innanzitutto riterritorializzarla […] Cosa evidentemente sorprendente per gente che lamenta di essere troppo ‘coi piedi per terra’ ma che, in fin dei conti, lo era ben poco! Il che equivale a ripoliticizzare la nostra concezione dell’ecologia. È a questo compito che dobbiamo ora dedicarci.

Questa ripoliticizzazione l’ho preparata insistendo, nelle ultime due conferenze, sull’obbligo diplomatico di presentarci gli uni agli altri in guisa di popoli che espliciterebbero, il più chiaramente possibile, quali istanze supreme li convocano, su quali terre si credono localizzati, in quali periodi temporali si situano e in quali cosmogrammi – o a quali cosmologie – sono distribuite le agency con cui hanno scelto di mescolarsi. È l’importanza di questa zona metamorfica che ho tentato di farvi percepire nelle prime due conferenze, approfondendo la nozione così importante di agency» (ivi: 311).

Se non vogliamo sfuggire alle nostre responsabilità – e con ciò vanificare il senso stesso di questo prezioso volume di Bruno Latour – non ci resta che interrogarci con lui a quale collettivo sentiamo di appartenere, da quali istanze ci sentiamo convocati, dove localizzati e, soprattutto, con quali altre agency intendiamo mescolarci. Come molti di voi forse sanno [21], io prediligo le piante. Ma è tutta una questione di ritmo, se vogliamo tornare in sintonia con la danza dell’universo, dobbiamo assumere il passo della geostoria.

Dialoghi Mediterranei, n. 47, gennaio 2021

Note

[1] Meltemi, Milano, 2020. L’Opera comprende le sei conferenze Glifford sulla “religione naturale” tenute a Edinburgo nel 2013, a cui se ne aggiungono altre due: la settima con un taglio marcatamente geopolitico e ispirata, anche se con molte precauzioni, all’opera di Carl Schmitt e un’ottava che attualizza tutto l’insieme e che trae spunto dal “Teatro delle negoziazioni”, un’esperienza di simulazione messa in scena con un nutrito gruppo di studenti presso il Teatro Les Amandiers di Parigi nel maggio del 2015.

[2] Elèuthera, Milano. All’antropologia simmetrica professata e praticata in questo breve saggio si ispirano tra l’altro i saggi contenuti ne La città cosmopolita. Geografie dell’ascolto, Palumbo Editore, Palermo, 2011.

[3] Edizioni di Comunità, Ivrea.

[4] Meltemi, Roma.

[5] Il nostro Autore qui richiama e riassume le tesi di Dipesh Chakrabarty, esposte in “The Climate of History. Four Thesis” in Critical Inquiry, v. 35: 2, The University of Chicago Press, Chicago, 2009:197-222.

[6] Cfr. Minca, C., Postmodern Geography: Theory and Praxis, Blackwell, Oxford, 2001.

[7] L’opera in questione è Cosmopolis. La nascita, la crisi e il futuro della modernità, Rizzoli, Milano, 1991.

[8] Nell’opera di Latour questo non è il primo ribaltamento, cui ci è dato assistere: un altro, altrettanto sconvolgente, è quello che lo porta a considerare il pensiero cristiano come qualcosa di sostanzialmente controreligioso. Il legame con la dimensione del sacro si spezza e umano e divino si allontanano vertiginosamente. L’essere umano viene esposto a tutta l’incertezza a cui viene abbandonato dalla trascendenza divina.

[9] Critical Enquiry, v. XXXV, 2, 2009: 197-222.

[10] La scelta non sorprende per nulla: non soltanto Franco Farinelli e Claudio Minca figurano tra i più significativi talenti espressi dalla geografia italiana dal secondo dopoguerra ad oggi, ma sono anche in assoluto i più conosciuti e citati al di fuori dell’ambito disciplinare e all’estero. La Geografia di Farinelli (Einaudi, Torino, 2003) trova numerosi riscontri nella Sfida di Gaia, mentre Claudio Minca si segnala per l’opera, scritta in collaborazione con Rowan, R., On Schmitt and Space, Routledge, London, 2015.

[11] Casualmente “Il nastro di Möbius” è proprio il titolo della prima parte de La città cosmopolita, cit.

[12] Le sue opere postcoloniali sono state per la geografia italiana di tale orientamento un riferimento costante. Io ho particolarmente apprezzato il suo Provincializzare l’Europa (Meltemi, Roma, 2004), in cui ho trovato conferma della necessità di andare oltre il perimetro dell’Occidente per provare a comprendere cosa accade oggi nel mondo.

[13] In New Literary History, v. XLIII, n. 1, 2012: 15.

[14] Peter Sloterdijk nel suo imponente studio in tre volumi dedicato alle Sfere (Raffaello Cortina, Milano, 2014-15) tratta proprio degli involucri indispensabili alla perpetuazione della vita umana. Dell’Autore si segnala anche il prezioso volumetto L’ultima sfera. Breve storia filosofica della globalizzazione (Carocci, Roma, 2008).

[15] Per il rapporto tra movimento, mutamento e dislocazione, sono debitore nei confronti del volume di Chiara Giubilaro, Corpi, spazi, movimenti. Per una geografia critica della dislocazione, Unicopli, Milano, 2016, che considero il più significativo contributo all’impalcatura dei saperi geografici offerto dalle nuove leve della geografia italiana.

[16] Qui l’Autore replica al bel libro di Hans Blumenberg, Naufragio con spettatore, Il Mulino, Bologna, 1985. Ma a me viene in mente anche il saggio di Chiara Giubilaro su “Regarding the shipwreck of others: for a critical visual topography of Mediterranean migration” (Cultural Geographies, v. 27, 2020: 1-16) in cui, con sapiente maestria, la giovane geografa affronta e tiene insieme questioni estetiche, etiche e politiche. Il titolo della versione italiana “Shooting Borders: per una geografia visuale delle migrazioni”, Rivista Geografica Italiana, 2017, v. 124, 4: 315-336, pur efficace, non ha lo stesso impatto emotivo.

[17] Apparso sul quotidiano Le Monde del 7 maggio 2013.

[18] Borla, Torino, 1968.

[19] Viene in mente qui la tesi azzardata e discutibile, ma di grande impatto mediatico, avanzata da Francis Fukuyama nell’opera La fine della storia e l’ultimo uomo, Rizzoli, Milano, 1992.

[20] Per essere coerente dovrei proporre a me stesso una pausa di riflessione – come ci si dice nelle coppie in crisi – soltanto che in questo caso l’altro da cui prendere le distanze non sono che io stesso.

[21] Il richiamo è al mio “Pandemia, migrazioni e riscaldamento globale” apparso sul n. 46 di Dialoghi Mediterranei il 1 novembre 2020.

______________________________________________________________

Vincenzo Guarrasi, è stato professore ordinario di Geografia presso il Dipartimento Culture e società dell’Università di Palermo. È stato Preside della Facoltà di Lettere e vicepresidente dell’Associazione dei Geografi Italiana. I suoi principali campi di ricerca sono stati: la condizione marginale; le migrazioni internazionali; le città cosmopolite. Ha pubblicato numerosi saggi e monografie su vari temi connessi alle dimensioni della geografia urbana e culturale.

_______________________________________________________________