La scelta di dedicare un libro a Thomas Merton, allo scadere del cinquantesimo anniversario della sua morte, è sicuramente una preziosa occasione per accostarsi all’affascinante e al contempo profetica figura di uno dei più puri e radicali protagonisti della cultura religiosa che hanno operato in seno alla Chiesa del secolo scorso. Quella di Merton fu una personalità certamente complessa, vocata alla contemplazione e al rigore della vita monastica, ma capace di coltivare con inesauribile forza dialogica e spiccato senso dell’alterità innumerevoli rapporti umani e scambi culturali, lasciando in tutti coloro che ebbero l’opportunità di conoscerlo e di confrontarsi con lui un segno a dir poco indelebile.

Durante la sua vita il grande teologo e monaco statunitense non smise un solo momento di porsi alcune domande fondamentali – frutto di una originale commistione di riflessione teologica ed esperienza biografica – che con la loro forza profetica e con la permanente attualità del loro messaggio hanno impreziosito il pensiero cristiano contemporaneo e, in generale, la cultura americana ed europea maggiormente vicina alle istanze del multiculturalismo e della laicità più esigente, fornendo non solo originali strumenti di comprensione della complessa e contraddittoria civiltà in cui viviamo, ma instillando nelle nostre anime, nei nostri cuori, un sincero senso di speranza: una speranza che, responsabilizzandoci, impone il superamento di ogni possibile disimpegno, arginando le solitudini.

È lo stesso Merton, in fondo, a testimoniarci l’impossibilità di vivere senza la speranza, senza avere qualcuno da amare. E l’amore, l’amore vero, libero, profondo, l’amore che alimenta la nostra esistenza, scaturisce soprattutto dal silenzio dell’interiorità, ossia dalla vita spirituale, che per un cristiano consiste nell’intima ricezione dello Spirito Santo e della sua carità.

«La sola cosa necessaria – ci confida Merton in una pagina in cui si sente vibrare la cifra più autentica del suo pensiero, della sua sensibilità religiosa – è una vera vita spirituale interiore, una vera crescita, autonoma, in profondità, in una direzione nuova. Qualunque direzione nuova Dio mi apra davanti. Il mio compito è di spingere oltre, di crescere interiormente, di pregare, di rompere i legami e sfidare le paure, di crescere nella fede, il che richiede una forma di solitudine, di cercare prospettive interiormente nuove e nuove dimensioni nella mia vita. Aprire degli orizzonti nuovi a tutti i costi, desiderarlo e lasciare che lo Spirito Santo si occupi del resto. Ma desiderare davvero ciò è operare in quel senso».

Il senso di questa ispirata, singolare visione del mondo e della vita si può riscontrare in Merton principalmente dalla vocazione al monachesimo che, nel microcosmo abbaziale di Gethsemani, nel Kentucky, egli è riuscito a coltivare con la granitica convinzione che per un monaco la vita in un monastero non avrebbe senso se non aprisse il proprio animo allo Spirito Santo. La povertà, l’assoluta obbedienza ai superiori, il sacrificio imposto dal rigore monastico, il supremo apostolato che per un cistercense è caratterizzato dalla contemplazione di Dio in silenzio e dal distacco da ogni altra cosa, rappresentano in un certo senso la cornice ideale in cui accogliere e ritrasmettere con creatività il contenuto salvifico della fede. Il prezzo da pagare – ribadisce Merton nel sorprendente Prologo al suo dotto e appassionante racconto della vita monastica, Le acque di Siloe (1949) – è comunque alto: «una completa rinuncia, non solo al mondo, alle sue ambizioni e ai suoi numerosi interessi, ma anche ai propri giudizi individuali, ai propri gusti, alla propria volontà. Ma una volta pagato il prezzo, la ricompensa sarà ancora più grande». E, in base a questo, immergendoci nella lettura del ricco palinsesto di spiritualità e solitudine che Leo Di Simone ha saputo intessere, tra narrazione biografica e analisi psicologica intorno alla figura di Merton, crediamo che non sia affatto difficile cogliere il senso precipuo della ricompensa appena annunciata. La ricerca di Dio è d’altronde un continuo, serrato, domandare. E senza domanda sappiamo che non potrà mai esserci un effettivo dialogo tra fede e ragione. In questo senso, frate Louis (era questo il suo nome da religioso), allora appena quarantenne ma già nel pieno della sua maturità religiosa, tornando alle radici della sua conversione interiore, afferma in una delle pagine centrali di Nessun uomo è un’isola (1955):

Il senso di questa ispirata, singolare visione del mondo e della vita si può riscontrare in Merton principalmente dalla vocazione al monachesimo che, nel microcosmo abbaziale di Gethsemani, nel Kentucky, egli è riuscito a coltivare con la granitica convinzione che per un monaco la vita in un monastero non avrebbe senso se non aprisse il proprio animo allo Spirito Santo. La povertà, l’assoluta obbedienza ai superiori, il sacrificio imposto dal rigore monastico, il supremo apostolato che per un cistercense è caratterizzato dalla contemplazione di Dio in silenzio e dal distacco da ogni altra cosa, rappresentano in un certo senso la cornice ideale in cui accogliere e ritrasmettere con creatività il contenuto salvifico della fede. Il prezzo da pagare – ribadisce Merton nel sorprendente Prologo al suo dotto e appassionante racconto della vita monastica, Le acque di Siloe (1949) – è comunque alto: «una completa rinuncia, non solo al mondo, alle sue ambizioni e ai suoi numerosi interessi, ma anche ai propri giudizi individuali, ai propri gusti, alla propria volontà. Ma una volta pagato il prezzo, la ricompensa sarà ancora più grande». E, in base a questo, immergendoci nella lettura del ricco palinsesto di spiritualità e solitudine che Leo Di Simone ha saputo intessere, tra narrazione biografica e analisi psicologica intorno alla figura di Merton, crediamo che non sia affatto difficile cogliere il senso precipuo della ricompensa appena annunciata. La ricerca di Dio è d’altronde un continuo, serrato, domandare. E senza domanda sappiamo che non potrà mai esserci un effettivo dialogo tra fede e ragione. In questo senso, frate Louis (era questo il suo nome da religioso), allora appena quarantenne ma già nel pieno della sua maturità religiosa, tornando alle radici della sua conversione interiore, afferma in una delle pagine centrali di Nessun uomo è un’isola (1955):

«La mia anima non può trovare se stessa se non agisce, perciò deve agire. Torpore e inattività portano la morte spirituale. Ma la mia anima non deve proiettarsi completamente nelle conseguenze esteriori della sua attività. Non v’è bisogno che mi veda, devo semplicemente essere io. Devo pensare ed agire come un essere vivente, ma non devo riversare tutto me stesso in quello che penso o che faccio, o cercare sempre di trovare me stesso nel lavoro che ho fatto. L’anima che si proietta completamente nella sua attività e cerca se stessa al di fuori di sé nel lavoro è come un pazzo che dorme sul marciapiede di fronte a casa sua, invece di vivere dentro ad essa dove vi è tranquillità e caldo. L’anima che si slancia fuori di casa per trovare se stessa negli effetti del proprio lavoro è come un fuoco che non ha nessun desiderio di bruciare, ma cerca soltanto di salire in fumo. La ragione per la quale gli uomini sono tanto ansiosi di vedere se stessi invece di contentarsi di essere se stessi è che non credono davvero nella loro esistenza. E non credono pienamente di esistere perché non credono in Dio».

Merton, dalla quiete del suo eremo, proverà a immergersi nel mistero del mondo, tentando di intercettare e descrivere senza timore alcuno le corrispondenze alla domanda su Dio attraverso una inarrestabile attività letteraria che contrassegnerà in maniera incessante la sua parabola esistenziale, a partire dalla pubblicazione del suo capolavoro giovanile, La montagna dalle sette balze (1948), il racconto della sua conversione, giustamente considerato un vero e proprio breviario della spiritualità moderna, fino a toccare le profonde riflessioni, raccolte in Mistici e Maestri Zen (1967), sulle matrici cristiane e non cristiane dalle quali è scaturito per l’uomo lo stimolo all’elevazione spirituale.

Merton, dalla quiete del suo eremo, proverà a immergersi nel mistero del mondo, tentando di intercettare e descrivere senza timore alcuno le corrispondenze alla domanda su Dio attraverso una inarrestabile attività letteraria che contrassegnerà in maniera incessante la sua parabola esistenziale, a partire dalla pubblicazione del suo capolavoro giovanile, La montagna dalle sette balze (1948), il racconto della sua conversione, giustamente considerato un vero e proprio breviario della spiritualità moderna, fino a toccare le profonde riflessioni, raccolte in Mistici e Maestri Zen (1967), sulle matrici cristiane e non cristiane dalle quali è scaturito per l’uomo lo stimolo all’elevazione spirituale.

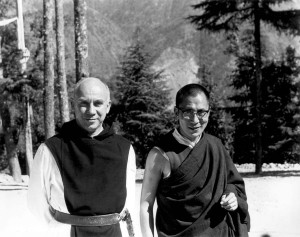

Grazie alla sua intraprendenza e all’inscalfibile fiducia nel potenziale dialogico degli uomini, il nostro monaco riuscirà a porre a molti autorevoli interlocutori (basti ricordare i nomi di due grandi pontefici, Giovanni XXIII e Paolo VI, dei filosofi Jacques Maritain ed Étienne Gilson, del monaco buddista e maestro zen vietnamita Thich Nhat Hanh, del Dalai Lama o, ancora, di due cantautori del calibro di Bob Dylan e Joan Baez) alcune importanti domande sulle «questioni ultime» all’insegna di un comune sentire e nel pieno rispetto di una teologia costruita in ascolto della Parola e del Silenzio di Dio. Questo grazie anche a un dialogo non improvvisato, ma meditato e intimamente sofferto, orientato a contrastare il naufragio della verbosità ideologica del Novecento di cui purtroppo conosciamo i drammatici, se non tragici, risvolti storici.

A tale proposito, in una delle parti più intense di questo suo «romanzo», Leo Di Simone, con un accostamento tutt’altro che audace, rievoca con epigrafica chiarezza un’espressione di Friedrich Hölderlin, essenziale a nostro vedere per intendere il senso dialogico e l’ispirazione profetica dell’apostolato di Merton in una dimensione ecclesiale postmoderna: «noi siamo un colloquio». Un colloquio – continua Di Simone – «di parole che si dicono e si ascoltano e il “prestare orecchio”, – che è invito preliminare della Regola benedettina –, vuol dire farsi condurre dalla parola dell’altro là dove la parola conduce, anche al luogo del silenzio dell’altro che solo il cuore può e sa ascoltare».

Una prospettiva, quella appena enunciata, che lo stesso Autore ha cercato di interiorizzare in un dialogo a distanza con Merton, sotto certi aspetti provvidenziale, che lo ha portato, negli anni ’80 dello scorso secolo, al termine di un articolato percorso di studi filosofici e teologici, a fare una esperienza monastica presso l’abbazia trappista delle Tre Fontane a Roma, per tornare infine a svolgere il proprio ministero presbiterale (anche in qualità di teologo e liturgista) nella sua terra d’origine.

La visione ecclesiale mutuata dalla valutazione complessiva dell’opera di Merton – con particolare riguardo al suo programma di risanamento della Chiesa e della cultura postcristiana – ha pertanto fortemente influenzato l’attività di ricerca dell’Autore, prevalentemente incentrata sull’analisi del processo riformatore della liturgia sviluppatosi prima e dopo il Concilio Vaticano II; ma nell’opera di Merton Leo Di Simone ha anche rinvenuto il fil rouge di un umanesimo cristiano che il «monaco ribelle» ha messo in evidenza quale presupposto fondamentale di ogni discorso teologico, perché non ci può essere autentico amore per Dio se non si ama l’uomo. E in fondo è questo il tema fondamentale del libro che stiamo esaminando: vi si legge infatti lo struggimento di un monaco che non trova contraddizione alcuna tra la contemplazione mistica e la lotta per i diritti umani; anzi, trova le due cose inscindibili.

L’intenso percorso di scrittura e di riflessione teologica che Leo Di Simone porta avanti ormai da più di un trentennio, pur avendo scelto deliberatamente di tenersi ai margini della vita accademica, con questo libro giunge a un punto di chiarezza e radicalità tali da non dare adito a equivoci: è quello di un’esperienza intellettuale e spirituale, quindi di vita, che fin dalle sue scaturigini non ha mai perso di mira la centralità di Cristo, manifestazione dell’amore di Dio per l’umanità, principio rivelatore di ogni cosa, reale luogo di convergenza fra le culture, amore che si realizza nella bellezza e che scorge il suo più intimo fondamento nell’inesauribile potere del dono. Un dono che trova nello studio della verità cristiana quale unica possibilità di un autentico e radicale umanesimo, la sua più degna, emozionante giustificazione.

Dialoghi Mediterranei, n. 35, gennaio 2019

[*] Il presente testo è una rielaborazione per i lettori di Dialoghi Mediterranei della Prefazione al volume di Leo Di Simone Il romanzo di Thomas Merton. Un umanista cristiano nell’era postcristiana (Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2018).

___________________________________________________________________________

Vincenzo Maria Corseri, dottore di ricerca in Filosofia, è stato redattore delle due riviste dell’Officina di Studi Medievali di Palermo: «Schede Medievali» e «Mediaeval Sophia». Ha collaborato con Luca Parisoli nella cura del volume miscellaneo Il soggetto e la sua identità. Mente e norma, Medioevo e Modernità (Officina di Studi Medievali, Palermo 2010). Ha tenuto diverse attività seminariali presso la cattedra di Storia della filosofia medievale dell’Università degli Studi di Palermo e insegnato Estetica, come docente incaricato, presso l’Accademia di Belle Arti “Kandinskij” di Trapani. Ha anche collaborato con la Facoltà Teologica di Sicilia nella redazione del Dizionario Enciclopedico dei Pensatori e Teologi di Sicilia. Per alcuni anni è stato componente dei Consigli direttivi del Centro internazionale di Cultura Filosofica “Giovanni Gentile” e della Rete Museale e Naturale Belicina. Recentemente ha curato, insieme a Giuseppe L. Bonanno, il volume Cultura storica e tradizioni religiose tra Selinunte e Castelvetrano, una raccolta di atti congressuali sulla storia religiosa e culturale del territorio selinuntino (Edizioni dell’Istituto Euroarabo, Mazara del Vallo 2018). Attualmente vive a Milano, dove insegna nei licei statali.

___________________________________________________________________________