In antropologia – come si sa – il viaggio è esemplare paradigma teorico e metodologico, fattore costitutivo e valore fondativo della disciplina, presupposto empirico e simbolico del mestiere. Per conoscere e capire la cultura degli altri, per praticare la cosiddetta “osservazione partecipante”, bisogna “essere là”, varcare una frontiera, spostarsi nello spazio, dislocare lo sguardo, attraversare l’esperienza dello spaesamento per tentare di adottare un punto di vista decentrato ovvero meno etnocentrico. In realtà, il viaggio – fisico e mentale – è condizione ineludibile non solo di ogni ricerca etnografica ma anche di ogni impresa di conoscenza, dal momento che impone il superamento di distanze e – contestualmente – il distanziamento da categorie del pensiero pregiudiziali. Un duplice simmetrico movimento che intreccia in un’unica dimensione ibrida miopia e presbiopia dell’osservare e del partecipare, dell’esperire e dell’interpretare, dell’essere e del divenire.

Anche quando l’antropologia è “tornata a casa”, come oggi sempre più accade occupandosi non soltanto di comunità e isole lontane ma sempre più di umanità e storie a noi vicine, il viaggiare resta l’habitus del fare e del sapere antropologico, il “campo mobile” dell’avventura culturale, dell’incontro e della scoperta. Nulla di epico, di esotico o di epifanico, ma piuttosto prassi e metafora connaturale e consustanziale alla trama del vivere, all’esercizio del ricercare, alla fatica del comprendere. Viaggiare come procedura, disposizione e stile intellettuale, come metodo, tecnica e forma del dialogo e dell’interazione umana, dell’incessante pendolarismo tra locale e globale, tra il particolare e l’universale. Un flusso e riflusso ininterrotto tra opposte sponde lessicali e concettuali, tra mondi e alfabeti diversi. Viaggiare, dunque, un po’ come tradurre, costruire un nuovo ordine semantico e un nuovo orizzonte di senso entro il quale far transitare e traslocare significanti e significati riconducibili a sistemi testuali e logici differenti. Una migrazione, un attraversamento, o meglio uno sporgersi sui confini per accorgersi che altrove una stessa cosa può avere nomi diversi e che con lo stesso nome possono essere chiamate cose differenti. Due livelli di esperienza contigui e complici.

Così come il tradurre è una pratica metalinguistica che presuppone uno spostamento da un testo ad un altro e descrive una traiettoria di andata e ritorno per dire l’altro nella nostra lingua senza per questo diventare l’altro, allo stesso modo il viaggiare sottintende partenze e ritorni, un percorso circolare che finisce laddove è cominciato, tra uno straniarsi e un ritrovarsi, un prendere distanza da noi per colmare la distanza dell’altro. In mezzo c’è il cimento antropologico che – nel continuo passare di luogo in luogo – è per statuto esercitato nell’opera di traduzione delle culture, nella tessitura di quel dialogo tra gli uomini che concorre alla conoscenza reciproca, alla scoperta delle identità e delle differenze nella parabola incrociata degli sguardi, sulla frontiera che mette in comunicazione il vicino e il lontano, il qui e l’altrove.

Se ogni viaggio si conclude con un nostos, l’esperienza del mediare e del tradurre quanto si è osservato e partecipato precipita alla fine nella scrittura, assume forma di un testo, di una narrazione, di un documento. Avrebbe forse un senso il lungo viatico di Ulisse senza l’agognato ritorno a Itaca? E senza il racconto delle sue imprese ai Feaci? E a cosa sarebbe servito all’antropologo l’essere andato “là” se non a iscrivere quell’altrove nel “qui” dove abita? «La vita è traduzione – ha scritto Geertz – e noi siamo persi in essa». A guardar bene, viaggiare, tradurre e scrivere sono declinazioni complementari del vivere, voci affini e diverse di un verbo omnicomprensivo che attraversa in profondità l’esistenza degli uomini e la loro coscienza dello spazio e del tempo. Sono modalità indissociabili del conoscere gli altri e del ragionare del mondo e del modo di stare nel mondo. Sono, in fondo, snodi cruciali del tenace legame che stringe letteratura e antropologia, rappresentazione e scienza.

Il viaggio è l’esperienza chiave da cui muovono ricerca, narrazione, interrogazione, immaginazione e documentazione. Scriverne alla fine è un modo di prolungarlo nel tempo, di convertirlo in un’altra mappa, di restituirlo per riappropriarsene nelle forme materiali della memoria. Per Vincenzo Consolo il vero viaggio è paradossalmente il suo racconto, così che fa dire al Fabrizio Clerici del suo Retablo: «sempre il viaggio, come distacco, come lontananza dalla realtà che ci appartiene, è un sognare. E sognare è vieppiù lo scrivere, lo scrivere memorando del passato come sospensione del presente, del viver quotidiano. E un sognare infine, in suprema forma, è lo scrivere d’un viaggio, e d’un viaggio nella terra del passato».

Oggi che la profezia di Lèvi-Strauss della fine dei viaggi si è compiuta e nulla sembra più rimasto di veramente inedito e di ignoto, essendo tutto omologato ad un unico e globalizzato modello culturale, possiamo forse ripetere con Consolo che «Itaca non è più raggiungibile» e che entro un regime di generale indifferenza e indistinzione territoriale si sono pure consumati il senso, il sentimento e l’identità del luogo. Annullate le distanze fisiche, in poche ore si è trasportati da un punto all’altro della terra senza che sia data la possibilità di vivere la percezione liminare del transitare, del passare da un paesaggio urbano ad un altro, da un abitato umano ad un altro. Tanto più che ogni città va somigliando a tutte le città, non si sa dove cominci e dove finisca, lungo una confusa teoria di periferie, così che si è dappertutto e – in effetti – in nessun luogo.

Oggi che la profezia di Lèvi-Strauss della fine dei viaggi si è compiuta e nulla sembra più rimasto di veramente inedito e di ignoto, essendo tutto omologato ad un unico e globalizzato modello culturale, possiamo forse ripetere con Consolo che «Itaca non è più raggiungibile» e che entro un regime di generale indifferenza e indistinzione territoriale si sono pure consumati il senso, il sentimento e l’identità del luogo. Annullate le distanze fisiche, in poche ore si è trasportati da un punto all’altro della terra senza che sia data la possibilità di vivere la percezione liminare del transitare, del passare da un paesaggio urbano ad un altro, da un abitato umano ad un altro. Tanto più che ogni città va somigliando a tutte le città, non si sa dove cominci e dove finisca, lungo una confusa teoria di periferie, così che si è dappertutto e – in effetti – in nessun luogo.

Nonostante tutto, però, il viaggio non è morto, resta un’esperienza umana e intellettuale ancora viva, vitale, fondamentale, se liberata da ogni presunzione esotica, da ogni ingenua velleità di avventura, da tutti gli sterotipi dell’armamentario turistico. Ancor più preziosa e impareggiabile se tradotta, elaborata e confluita nelle pagine di un racconto, di un diario, di un’opera letteraria. Resiste un genere di scrittura che affida a speciali viaggiatori il privilegio di aiutarci a scoprire il genius loci, a leggerne i segni nascosti sotto l’evidenza della superficie e ad orientarci nella geografia fisica e simbolica dei percorsi, nelle topografie reali e in quelle immaginarie. La letteratura offre, in questa prospettiva, un contributo determinante. Gli autori delle storie con gli orditi e le trame dei loro racconti trasformano l’astrattezza degli spazi nella concretezza dei luoghi, che non sono soltanto evocati e descritti ma sono di fatto ricostruiti e reinventati. Appartiene ai grandi scrittori la capacità di creare e disegnare vere e proprie mappe letterarie, calviniane “città invisibili” più vere di quelle visibili, in grado cioè di rendere verosimile e intelligibile la realtà più inverosimile e incomprensibile, proprio nella misura e nella grazia del narrabile.

Alle suggestioni di un’originale geografia dei luoghi letterari Massimo Onofri affida la cura nel suo ultimo libro, Passaggi in Sicilia (Giunti ed., 2016), un’opera che tende a sovvertire ed esorcizzare canoni e generi, solitamente studiati dall’autore con sapiente perizia ma qui magmaticamente mescolati e ibridati in quasi 400 pagine, associando folgoranti riflessioni critiche ad acute intuizioni antropologiche, memorie strettamente autobiografiche a divagazioni storiche, gastronomiche e linguistiche, curiosità di costume ad aneddoti e digressioni su cronache e personaggi. Un denso regesto di nomi e di titoli, un atlante inedito di immagini e parole, una guida sentimentale e intellettuale – non sentimentalmente melensa né intellettualmente algida – un elogio alla bellezza artistica e alla nobiltà letteraria della Sicilia. Ma anche un excursus dolente e disincantato delle «molteplici e complicate ironie della storia», una severa denuncia delle storture e degli antichi mali dell’Isola, una critica sottile e urticante di tutte le diverse e camaleontiche espressioni della cultura sicilianista e dell’ipertrofia identitaria. Nulla a che vedere con le struggenti e poetiche invettive dell’ultimo Consolo, del suo viaggio descritto nell’Olivo e l’olivastro, che è «una discesa negli abissi» del degrado e della devastazione materiale e morale del territorio, «un decorso canceroso e delle sue progressive metastasi». Su tutte le pagine di Passaggi in Sicilia spira, invece, un vento leggero di arguzia e di cordialità, di sottile ironia e di amabili sottintesi, qualcosa che somiglia all’enigmatico “sorriso dell’ignoto marinaio”, che è icona simbolica di un certo modo fenicio-greco-arabo-normanno di essere siciliano.

Massimo Onofri non è siciliano ma ha con la Sicilia una parentela spirituale, una confidenza culturale, una affettuosa amicizia. «Nulla, della Sicilia, – scrive – m’è possibile vivere con distacco». Ha viaggiato per l’Isola da occidente a oriente, da Palermo a Messina, attraversando i capoluoghi e le città di tutte le province, le solitudini madonite e le dolci campagne degli Iblei, le isole degli arcipelaghi e le coste dei centri abitati dalla luce riflessa nell’acqua. L’autore non è un poeta né un antropologo, è uno studioso e critico letterario, che «vive di passioni vicarie e cartacee» e guarda ai luoghi con l’apparente svagatezza del flâneur ma con gli occhiali di chi ha letto e scrutinato migliaia di pagine di scrittori siciliani, consapevole della lezione di Goethe che «per capire un poeta bisogna andare nella terra del poeta». E la Sicilia si offre con la sua lussureggiante ricchezza di beni artistici e naturalistici, l’oltranza di miti e di utopie, il teatro barocco di fasti e di rovine, la pervasiva antinomia di eros e thanatos: ogni cosa è permeata e filtrata nell’affascinante specchio della letteratura, nelle parole che illuminano le ombre delle città, ne plasmano le memorie, ne rendono riconoscibili i profili. Quelle parole che Bufalino «accarezzava come fossero dorsi di donne», che Sciascia, con «la sua predilezione per la frase corta e il pensiero lungo», attento al rapporto tra scrittura e verità, cercava con rigore perché fossero «di tenace concetto», che Consolo, infine, inventava e impastava in «una lingua che s’inciela nella tradizione, quando non s’inventra nel dialetto, secondo un’unità che è sempre musicale».

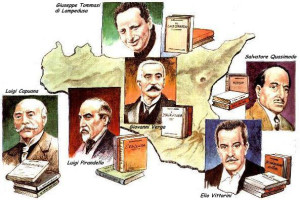

La “grande triade” del Novecento occupa, certo, uno spazio privilegiato nella “passeggiata” che Massimo Onofri conduce “nei boschi narrativi” dell’Isola. In verità, è assai affollato l’inventario, che possiamo ricavare dal libro, degli scrittori e delle opere in corrispondenza dei luoghi ad essi indissolubilmente legati. Si pensi, solo per fare alcuni esempi, all’Acitrezza di Verga, alla Catania di Brancati e di De Roberto, alla Mineo di Bonaviri, alla Comiso di Bufalino, alla Modica di Quasimodo, alla Polizzi Generosa di Borgese, alla Palma di Montechiaro di Tomasi di Lampedusa, alla Valguarnera di Lanza, alla Bagheria di Buttitta, alla Cutusìo di De Vita. E poi «come si può raccontare Agrigento – si chiede l’autore – dopo che la città è entrata nelle pagine della grandezza di Pirandello, come sovradeterminandosi in una dimensione più vera del vero?». La compenetrazione dei paesi con le loro rispettive rappresentazioni narrative, dei luoghi reali con quelli immaginari, fino a produrre una mappa visionaria parallela, conferma la forza simbolica della letteratura, la sua capacità di certificare l’esistenza e l’identità di città piccole e grandi e perfino di appartate e minuscole contrade.

Nella folla dei nomi che si rincorrono nelle pagine di Onofri (pur con qualche assenza significativa, prima fra tutte quella di Camilleri, ma anche di Rosso San Secondo, di Pizzuto, di Maria Messina e di Antonio Castelli, per esempio; sarebbe stato utile a questo proposito un indice dei nomi in appendice), e che fanno da contrappunto alla puntuale descrizione dei paesaggi urbani, si conferma quanto Sciascia ebbe in più occasioni a testimoniare: non si dà letteratura nell’Isola al di fuori della realtà siciliana, stante il forte radicamento degli scrittori, il vivo sentimento di appartenenza alla terra d’origine anche in coloro che ne sono stati lontani. D’altra parte, «senza l’apporto dei siciliani, che cosa ne sarebbe stato della letteratura di quella che Croce chiamava la nuova Italia?», si domanda il critico.

La Sicilia che viene raccontata sembra sigillata entro l’ossimoro coniato da Bufalino: «la luce e il lutto». La sua stessa bellezza – scrive Onofri – «è stata anche una delle cause della sua dannazione». Così Palermo è definita «città regale e ossequiosa ma, insieme, riottosa e irriverente» con un «cielo che incombe azzurro e dolcissimo, quasi a sfidare il sangue delle stragi, la violenza compressa d’una città che non spera nemmeno più di essere salvata». E Catania Felix, patria del plateresco spagnolo, appare stretta «da questa arsura erotica, da questa fame di femmine, che attraversa tutta la storia della città, a partire dai versi di Micio Tempio per arrivare alle euforiche e cupe esaltazioni dei personaggi di Vitaliano Brancati». E Messina, infine, «è città vuota e di macerie, persino nella storia dell’immaginario europeo, città di morte ma anche di resurrezione».

Nel suo viaggio che incrocia le memorie di altre peregrinazioni intellettuali nell’Isola e, dietro spinte centrifughe e mille deviazioni, sembra sempre sul punto di debordare dai percorsi segnati, Massimo Onofri convoca non solo gli scrittori ma anche gli artisti, come Modica, Guccione, Guttuso, Cordio, e altri; e di ognuno il critico letterario traccia un profilo che apre inediti squarci di senso, consonanze, ascendenze e corrispondenze con i rispettivi luoghi elettivi. Vale la pena riportare come esempio ciò che scrive a proposito di Modica: «Sarà il tenue oro della pietra con cui Mazara si celebra, sarà il cielo con le sue scommesse d’azzurro, sarà il mare largo e fuggitivo, ma nessuno mi toglie dalla testa l’idea che solo qui poteva nascere Giuseppe Modica, il pittore italiano che ha saputo affidare a ogni sua tela un’utopia di luce». Nel mettere in dialogo arti diverse, in un gioco intertestuale di estrema raffinatezza, Onofri ci conduce dove non siamo mai stati, anche se vi siamo già stati mille altre volte. Anche per lui il viaggio è un ritorno, «una discesa nell’Averno della memoria sino alle radici di me stesso». Vengono in mente le parole di Magris: «Conoscere è spesso platonicamente riconoscere, è l’emergere di qualcosa magari ignorato sino a quell’attimo ma accolto come proprio. Per vedere un luogo occorre rivederlo». Del resto, l’antropologia ci insegna che anche il conoscersi è un riconoscersi attraverso gli altri.

Nel suo Passaggio in Sicilia Massimo Onofri evoca un altro viaggio e un altro Passaggio, quello compiuto in Sardegna: un’altra isola-continente la cui densità e asperità culturale spinge l’autore a continue suggestioni comparative. «Nulla rivela il destino del Mediterraneo meglio delle sue isole», ha scritto Matvejevic, e Sardegna e Sicilia, al di là delle loro specifiche individualità, conservano in sé qualcosa di tutti i luoghi del Mediterraneo: esperienze tecniche e artistiche, forme e stili di vita trasmigrati con gli uomini, le merci e le lingue. Si pensi alla marcata coscienza regionale, a quegli eccessi di identità che prendono il nome di sardità e di sicilianità. Si consideri, per esempio, l’arte plastica effimera, come ebbe a definire Cirese la straordinaria modellazione figurativa e ornamentale dei pani che entrambe le popolazioni hanno da sempre magistralmente curato, nelle forme più sobrie, stilizzate e traforate in Sardegna, nelle fatture più barocche, esuberanti e monumentali in Sicilia, ma con eguali ed eleganti esiti di intaglio e di cesello.

Nel suo Passaggio in Sicilia Massimo Onofri evoca un altro viaggio e un altro Passaggio, quello compiuto in Sardegna: un’altra isola-continente la cui densità e asperità culturale spinge l’autore a continue suggestioni comparative. «Nulla rivela il destino del Mediterraneo meglio delle sue isole», ha scritto Matvejevic, e Sardegna e Sicilia, al di là delle loro specifiche individualità, conservano in sé qualcosa di tutti i luoghi del Mediterraneo: esperienze tecniche e artistiche, forme e stili di vita trasmigrati con gli uomini, le merci e le lingue. Si pensi alla marcata coscienza regionale, a quegli eccessi di identità che prendono il nome di sardità e di sicilianità. Si consideri, per esempio, l’arte plastica effimera, come ebbe a definire Cirese la straordinaria modellazione figurativa e ornamentale dei pani che entrambe le popolazioni hanno da sempre magistralmente curato, nelle forme più sobrie, stilizzate e traforate in Sardegna, nelle fatture più barocche, esuberanti e monumentali in Sicilia, ma con eguali ed eleganti esiti di intaglio e di cesello.

Quelle due categorie di insularità introdotte da Lucian Febvre che identificano la Sicilia come ile-carrefour, isola crocevia, e la Sardegna come ile-conservatoire, isola deposito, sono, in fondo, riprese e applicate da Onofri nella sua lettura delle diverse storie letterarie di queste due grandi isole, «spettacolari varianti di uno stesso grande, generoso, Mediterraneo». L’autore denuncia il peso che su entrambe le regioni hanno esercitato i luoghi comuni, «il medesimo sbrigativo modo di ridurre tutto nel comodo alveo delle idee ricevute». Un complesso groviglio di stereotipi fatto di codici d’onore, miti del matriarcato e «folklore di vellutini, coppole, veli e gramaglie». E nell’attenta opera di confronto che slitta facilmente dal piano intellettuale a quello sentimentale, Onofri coglie differenze e peculiarità. «Se in Sardegna il silenzio e la solitudine s’increspano in paesaggio, in Sicilia, invece, anche la natura più remota t’appare sempre come il risultato di una qualche civiltà, d’un coro di voci e di echi. Difficile non sentire, anche percorrendo il più impervio dei sentieri, il sospetto di un’orma, fosse quella d’un sicano, un normanno o un saraceno».

Non c’è, in Sicilia, pietra, casa, paesaggio costruito dall’uomo che non nasconda presenze preesistenti e opere più antiche. L’Isola è il luogo per eccellenza delle memorie, ma soprattutto della seduzione del cuore, delle affinità elettive e delle amicizie, vissute e percepite come legami affettivi stringenti e profondi, fondati su vincoli di fedeltà e lealtà ancora più saldi e preziosi delle stesse relazioni amorose. L’amico è un dono più raro dell’amata. Il viaggio che Massimo Onofri compie sulla scia dei classici protagonisti del Grand Tour ma lontano dagli itinerari e dagli stili convenzionali e vieppiù dalle retoriche turistiche, si spiega e si dispiega proprio nel segno e nello spirito dell’amicizia, della fraterna convivialità, degli umani incontri fatti di cordialità, familiarità, complicità. C’è un’etica del sottinteso, una scommessa che l’autore gioca con se stesso, la sensazione di un debito da saldare, di una passione da risarcire. La Sicilia non è certo la meta dell’espiazione ma se mai della riconciliazione, della «rifondazione prosodica del mondo», dell’alleanza con la vita, che in Onofri si identifica tout court con la letteratura.

Nell’avvincente galleria di ritratti e di narrazioni, di immagini e di immaginari che si articolano tra le fitte pagine del viaggio, prende corpo, voce e forma la Sicilia verosimile e inverosimile, quella della ragione e quella della poesia, l’Isola che non è mai stata del tutto isola, segregata nel suo destino geografico, ma splendido e intenso crocevia di attraversamenti umani e di traffici culturali. Qui coagulano la Sicilia come infanzia di Vittorini, la Sicilia metafora del mondo di Sciascia, l’Isola degli dèi di Tomasi di Lampedusa, la Sicilia meno che nazione, più che regione di Borgese, quella dell’Olivo e dell’olivastro di Consolo ovvero le cento Sicilie di Bufalino. Ognuna di esse è un unicum e, nello stesso tempo, piccola ma significativa parte di quel complesso e stratificato mosaico in cui si riconoscono le esperienze culturali plurali dei siciliani. Su questo orizzonte di umanità e sensibilità iperletterarie Massimo Onofri ha sollevato il velo con l’intelligenza del critico e la passione dell’innamorato. «Con la Sicilia, – ha scritto – con la sua letteratura, ho trovato immediata consentaneità: non so se per il suo implacabile sentimento della realtà, per lo scetticismo storico, per il suo irredimibile materialismo, o per chissà cos’altro». Nell’altro – di misterioso, di magico, di ineffabile, di eterno – c’è probabilmente tutto il fascino dell’Isola, ciò che sfugge ai turisti distratti che vanno per le spiagge e i monumenti, «senza sospettare quale vitalità creatrice palpiti dietro le imposte chiuse», per usare le parole dello scrittore francese Dominique Fernandez, grande conoscitore della Sicilia e impareggiabile viaggiatore di un lontano periplo sentimentale e intellettuale.

Dialoghi Mediterranei, n.21, settembre 2016

________________________________________________________________

Antonino Cusumano, ha insegnato nel corso di laurea in Beni Demoetnoantropologici presso l’Università degli Studi di Palermo. La sua pubblicazione, Il ritorno infelice, edita da Sellerio nel 1976, rappresenta la prima indagine condotta in Sicilia sull’immigrazione straniera. Sullo stesso argomento ha scritto un rapporto edito dal Cresm nel 2000, Cittadini senza cittadinanza, nonché numerosi altri saggi e articoli su riviste specializzate e volumi collettanei. Ha dedicato particolare attenzione anche ai temi dell’arte popolare, della cultura materiale e della museografia.

________________________________________________________________