di Cesare Ajroldi

Alfonso Ajroldi e lo studio dell’antico

Il vescovo Alfonso è un personaggio cruciale di questa narrazione per il suo ruolo centrale nella storia siciliana del periodo a cavallo tra la seconda metà del ’700 e l’800. «Nacque a Palermo il 25 febbraio 1729 da Giovanni Battista, marchese di Santa Colomba, e da Teresa Reggio. Si formò alla scuola dei padri Teatini, avviandosi alla vita ecclesiastica. Nominato, nel 1757, segretario dell’Inquisizione, assunse nell’aprile del 1778 la carica di giudice del Tribunale di Regia Monarchia e fu per circa un quarantennio assertore di una politica ecclesiastica spiccatamente regalista. Ebbe anche la nomina di arcivescovo titolare di Eraclea e fu cappellano maggiore del re, commissario generale apostolico della Santissima Crociata, consigliere a latere di S.M., abate di Santa Maria Terrana e cavaliere dell’Insigne Real Ordine di San Gennaro. Sempre nel 1778 fu nominato membro della Deputazione dei Regi Studi, e in tale qualità si occupò attivamente dell’ordinamento della pubblica istruzione in Sicilia, con particolare riferimento all’istruzione popolare. Fece aprire, infatti, scuole popolari in tutti i conventi dell’isola, precisando le discipline e le modalità dell’insegnamento elementare. Personalità di grande influenza negli ambienti politici e culturali palermitani, fece dei suoi salotti un vero centro di raccolta delle migliori forze intellettuali e morali dell’isola. Risulta assodato che negli anni intorno al 1790 fece parte della loggia massonica palermitana capeggiata dal viceré, Francesco d’Aquino principe di Caramanico. Morì a Palermo il 19 marzo 1817. L’inclinazione personale lo fece indirizzare allo studio delle antichità siciliane e raccogliere materiale archeologico e monete degli antichi popoli che abitarono in Sicilia. Promosse anche studi arabistici, pur ignorando l’arabo. È nota la frode di cui lo rese vittima il suo protetto Giuseppe Vella, abate maltese, il quale gli dette a pubblicare come autentico codice arabo-siculo una sua falsificazione. D’altra parte, come ebbe a rilevare l’Amari, rimane il valore positivo della rassegna delle fonti letterarie che egli premise all’edizione del falso codice […]. Notevole, ancor oggi, il valore del monetario arabo-siculo e, per la geografia storica della Sicilia, delle sette carte che l’A. fece disegnare ed incidere» [1].

L’impostura dell’abate Vella, come è noto, è stata raccontata da Leonardo Sciascia ne Il Consiglio d’Egitto, ed è la principale ragione della notorietà di Monsignore. Ci sembra doveroso ricollocare la sua figura e chiarire il suo ruolo: Alfonso è infatti uno dei principali protagonisti della storia siciliana, soprattutto per ciò che riguarda lo studio del periodo arabo e quello dei monumenti classici. Ma è anche tra i fondatori dell’Università di Palermo e promotore del potenziamento dell’istruzione pubblica. Fondamentale risulta soprattutto il suo ruolo nello studio delle antichità siciliane, e in questo ambito i suoi stretti rapporti con Marvuglia e con Léon Dufourny. Nel 1814, infatti, Monsignor di Monarchia è nominato soprintendente alle antichità della Sicilia occidentale, come si legge in questo biglietto a lui indirizzato:

«Ecc.mo Sig., S.A.R. il Principe Ereditario Vic. Gen.le ha inteso con rincrescimento, che i monumenti di fabbriche, che ricordano con ammirazione la prisca grandezza di questo Regno, e con ispecialità delle rinomate città di Catania, e di Taormina, e che apprestano degli interessanti lumi sulla istoria della Sicilia, vadano sempre più deteriorando, e sieno esposti alla discrezione di chi voglia appropriarseli, o devastarli. Per la qualcosa con la prelata A.S.R., tenendo presente la di già adottata divisione di questo Regno in Distretti, ha comandato, che la sopraintendenza, e la conservazione dei monumenti di antichità esistenti nei Distretti di Palermo, di Termini, di Cefalù, di Trapani, di Alcamo, di Bivona, di Girgenti, di Caltanissetta, di Sciacca, di Mazara, e di Corleone, resti affidata a V.E., quella dei distretti di Siracusa, di Noto, di Terranova, di Modica, e di Caltagirone, al Cav. Mario Landolina» [2].

Questo suo ruolo assume un tale rilievo, che (in modo alquanto sorprendente) egli viene inserito nel Dizionario degli artisti siciliani, sezione Architettura, di Luigi Sarullo: «L’Ajroldi si dedica al ripristino del tempio di Giove, della Concordia e di Giunone Lucina ad Agrigento, segue ritrovamenti archeologici a Mozia e ad Agrigento, interviene nella famosa polemica tra Giuseppe Marvuglia e Carlo Chenchi sullo stato di conservazione del tempio di Segesta» [3]. La nomina del 1814 in realtà è tardiva: Monsignore aveva già ricevuto un incarico ad interim, succedendo al principe di Torremuzza. Prima di questa data infatti possiamo citare due episodi molto significativi: uno riguarda il tempio di Segesta. La storia inizia con due lettere a Monsignore, a firma di Orazio Cappelli, in cui si espone la richiesta di Marvuglia di un intervento urgente sul tempio per un restauro dovuto alle precarie condizioni di alcune parti fortemente degradate. A questo segue uno scritto autografo dello stesso Marvuglia con le indicazioni dettagliate degli interventi da farsi, accompagnato dal disegno di pianta e alzato del tempio in cui queste indicazioni sono specificamente localizzate.

Si tratta di un documento importante, in quanto si inscrive nel grande lavoro operato da Monsignore, che si fa promotore del rilevamento di una grande quantità di monumenti: lo studio dell’antico rappresenta certamente in quel periodo un tema di grande attualità, e Alfonso fu uno dei primi a ricoprire un incarico così significativo. Rispetto al tempio di Segesta, penso sia utile citare un parere che mi diede molti anni fa Vincenzo Tusa, soprintendente alle antichità in Sicilia per un lungo periodo, che si occupò molto di Segesta e scrisse che quello che dalla maggior parte degli studiosi viene considerato un tempio dorico non finito è in realtà solo un peristilio di tipo dorico, ma non presenta alcuno degli altri elementi che compongono un tempio dorico. Manca la cella, elemento indispensabile del tempio, non c’è traccia delle colonne che generalmente segnalano il pronao, né del muro o delle colonne che delimitano all’interno l’opistodomo: ed è illogico pensare che tutti questi elementi sarebbero stati costruiti dopo il completamento del peristilio quale oggi vediamo. A partire da queste premesse, Tusa mi disse che a suo parere la forma, il tipo del tempio dorico scelti per Segesta dipendevano dal fatto che in quel periodo l’egemonia culturale greca in Sicilia era tale che fu naturale per gli Elimi adottarli, pur in assenza di una corrispondenza al culto dei Greci.

L’altro episodio (riferibile al 1803) riguarda i templi di Agrigento. Su questi ci sono molti documenti, che testimoniano la grande quantità di lavoro relativa ai rilievi fatti eseguire da Monsignore: il primo è un disegno, spedito da Giuseppe Lo Presti ad Alfonso, della pianta dei resti del tempio di Giove Olimpico. Insieme a questo si possono citare le lettere all’architetto Carlo Chenchi, incaricato dei lavori, sulle opere da realizzare nel tempio di Giunone Lucina e altri di Agrigento: indicazioni sui lavori da fare sul tempio, cui si accompagnano le risposte dell’architetto. I lavori per il tempio di Giunone occupano pure Monsignore dopo gli interventi di Torremuzza. Nel 1789 una parte consistente del tempio era crollata e Torremuzza poté effettuare solo opere per la messa in sicurezza.

Così Monsignore svolge il vero e proprio lavoro di restauro, sulla base delle descrizioni e delle carte dell’epoca classica, inaugurando di fatto un metodo con caratteri di scientificità basata sullo studio del passato. Lo stesso metodo è utilizzato anche per il tempio di Giove Olimpico, con la rimozione delle rovine di questo imponente monumento, reso irriconoscibile per le numerose trasformazioni e i crolli. Gli scavi avviati da Monsignore portarono infatti a riconoscerne la forma originale, oltre a scoprire tracce di altri edifici. Sono solo alcune significative indicazioni, a partire dalle quali si innesta un dibattito oggi di estrema attualità.

Sui templi di Agrigento, infatti, ha luogo una disputa tra Monsignore e Léon Dufourny, l’architetto dell’Orto Botanico di Palermo, il cui diario, che racconta con dovizia di particolari il suo soggiorno in città tra il 1789 e il 1793, è essenziale in questa trattazione per analizzare i rapporti molto stretti intessuti con Alfonso Ajroldi, che nei testi coevi viene in genere nominato Monsignor di Monarchia, e anche con Marvuglia: il primo esprime la volontà di restaurare il tempio della Concordia (che era stato trasformato radicalmente per farne una chiesa cristiana dedicata a San Gregorio) eliminando la costruzione medioevale, mentre Dufourny si oppone fermamente sulla base della teoria della improponibilità di ogni ipotesi di ricostruzione in assenza di elementi di certezza. La disputa viene anche riportata nell’introduzione di Geneviève Bresc-Bautier al diario di Dufourny:

«Studiare il passato significa conservarne le vestigia. Dufourny, che sarebbe diventato conservatore del Louvre, elaborò molto presto i principi moderni del restauro dei monumenti storici. Infatti, fin dal 22 Settembre 1792, Monsignor Ajroldi, commissario ad interim alle Antichità, gli chiede di dirigere i lavori del tempio della Concordia di Agrigento, chiesa sconsacrata dal 1768 grazie al principe di Torremuzza. Per un mese Dufourny esita, fa il difficile, rifiuta l’incarico, poi l’accetta “per il timore che esso potesse andare a finire in mani più maldestre”. Questo rifiuto, soprattutto, era dettato da un principio irrinunciabile: non pensare a delle ricostruzioni» [4].

Il tema è così significativo che già Goethe, nel suo viaggio in Italia, lo aveva affrontato in questi termini:

«Il tempio della Concordia ha resistito ai secoli; la sua linea snella lo approssima al nostro concetto del bello e del gradevole, e a paragone dei templi di Paestum lo si direbbe la figura d’un dio di fronte all’apparizione d’un gigante. Non è il caso di deplorare la mancanza di gusto con cui furono eseguiti i recenti, lodevoli tentativi intesi a conservare questi monumenti, colmando i guasti con un gesso di bianchezza abbagliante, tanto che il tempio ci si presenta, in notevole misura, come una rovina; eppure sarebbe stato così semplice dare al gesso il colore della pietra corrosa! Certo che a vedere come si sbriciola facilmente il tufo calcareo delle colonne e delle mura, c’è da meravigliarsi che abbia potuto resistere tanto a lungo. Ma appunto per questo gli architetti, sperando in continuatori altrettanto capaci, avevano preso certe precauzioni: sulle colonne si vedono ancor oggi i resti d’un fine intonaco che doveva blandire l’occhio e insieme garantire la durata» [5].

La questione relativa al tempio e agli interventi di Monsignore ad Agrigento è molto complessa: il tempio aveva subìto la distruzione di alcuni elementi, che furono restaurati in modo scorretto (come si è appena letto nella testimonianza di Goethe), e furono ripresi successivamente da Chenchi. Inoltre Torremuzza aveva ordinato che si apponesse una targa uguale a quella descritta e disegnata da Marvuglia per Segesta. Successivamente Monsignore rinuncia a un’operazione di ricostruzione che sarebbe stata troppo difficile, come si leggerà subito appresso. Su questi temi Dufourny, in due pagine del 1792 del suo diario, racconta di essersi recato (il 25 settembre) dall’abate Vella, traduttore del Codice arabo, poi con lui a pranzo da monsignor Ajroldi, giudice della Monarchia. Erano presenti l’abate, il cavaliere Lanza e il giovane marchese Ajroldi, suo nipote. Si parlò molto del restauro del tempio della Concordia. Il viceré lo aveva nominato commissario della conservazione delle antichità al posto del principe di Torremuzza e voleva segnare il suo commissariato con qualcosa di utile. Dufourny tentò di dissuadere Monsignore dall’idea di riportare a poco a poco il tempio allo stato primitivo, cosa delicata e dispendiosa, in quanto

«i soli restauri che ci si può permettere di fare ai monumenti antichi, sono quelli assolutamente necessari per prevenire il loro totale degrado; volerli ricostruire integralmente è un’impresa e temeraria e, anche se affidata all’architetto più esperiente nello studio delle antichità e degli scritti degli antichi, egli si troverebbe ben presto bloccato da mille difficoltà che l’obbligherebbero, per venirne fuori, a prendere delle decisioni che non sarebbero forse quelle degli antichi, con il risultato di un edificio mostro antico-moderno privo di qualsiasi pregio» [6].

Successivamente (29 ottobre) l’abate Vella ricondusse Dufourny da Monsignore e l’architetto francese riuscì a persuaderlo che bisognava rinunciare a ogni idea di ripristinare le antichità nel loro stato primitivo, e che occorreva limitarsi ad impedire la loro progressiva rovina. Il suo parere fu accettato e venne deciso anzitutto di fare al tempio della Concordia alcune riparazioni che si rivelavano urgenti, poi di iniziare lo sgombero del vicino tempio di Giunone Lucina, di sollevare parecchie sue colonne abbattute e di restaurare i suoi architravi spezzati, e in seguito di riparare il tempio di Vulcano e poi gli altri.

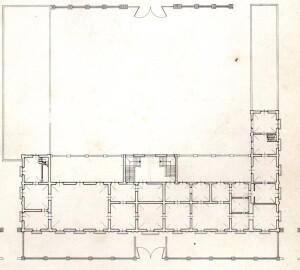

Giuseppe Venanzio Marvuglia, Villa Ajroldi, 1775 ca., pianta del piano nobile (stato all’inizio del ‘900)

Non sono in grado di esprimere una posizione sul tema specifico, non conoscendo a sufficienza i dati del problema, ma ritengo che la questione della ricostruzione debba essere affrontata in relazione a ciascun caso specifico, e non in termini assoluti. In relazione a questo tema, ricordo che in occasione di una visita organizzata dal nostro Dottorato di ricerca in Progettazione a Selinunte, discutendo sul fascino dei ruderi da mantenere intatti, Gianugo Polesello disse che l’architettura ha come fine la bellezza degli edifici compiuti, e quindi compito dell’architetto non è la contemplazione romantica del rudere, ma la costruzione (quindi in sostanza, quando possibile, il ripristino delle preesistenze).

Ritengo sia utile citare lo scritto principale di Venanzio Marvuglia, il Trattato di Architettura Civile, rimasto (stranamente, vista la grande importanza del testo) allo stato di manoscritto presso la Biblioteca Comunale. Si tratta di un testo incompleto, in cui emerge un impianto chiaramente rapportato a Vitruvio. Il rapporto di Marvuglia con l’antico, nel solco del nuovo atteggiamento che diviene centrale in quel periodo, viene icasticamente rappresentato in un manoscritto di Agostino Gallo sugli architetti siciliani:

«Il padre lo spedì poscia in Roma, ove ancora dominava il cattivo gusto dell’architettura; fu indirizzato all’architetto che allora costruiva la nuova sacrestia del Vaticano. Costui gli diede a copiare i suoi disegni, ma Marvuglia si accorse di essere di stile viziato al paragone delle belle fabbriche dell’antichità che osservava sparse per Roma. E lo richiese della ragione della diversità dello stile. Quelli non seppe altro dirgli: son cosa antica e non piacciono a quei che seguono il gusto moderno più grazioso, ed ornato. Marvuglia sebbene giovane si accorse che il bello era riposto nell’antico, abbandonò il maestro, e si diè a misurare, e copiare gli antichi, e più pregevoli edifici del cinquecento, e unissi con un giovane inglese più provetto che facea la spesa di palchi per misurare da vicino e meglio disegnare le belle fabbriche» [7].

Con il Trattato Marvuglia si inserisce nel gruppo dei principali teorici dell’architettura del tardo Settecento; inoltre, l’insistenza sul ruolo del “fondatore”, dei cui gusti e della cui volontà l’architetto deve tenere conto, può essere utile a comprendere ulteriormente il carattere particolare della casina e l’esistenza di due parti così diverse. Questa diversità sembra infatti a prima vista non corrispondere a un progetto unitario, ma d’altra parte i caratteri dell’architettura delle due metà della villa appartengono entrambi con evidenza al patrimonio progettuale dell’architetto.

La villa

La casina ai Colli (come viene chiamata la villa nei documenti antichi) viene costruita quasi certamente tra il 1775 e il 1776, ad opera dei fratelli Stefano e Alfonso, su un terreno della famiglia Reggio, pervenuto da parte della madre Teresa Reggio, moglie di Giovan Battista Ajroldi. La realizzazione avviene a partire da un primo nucleo di casa (databile al 1755 circa) dei Reggio: la presenza di alcuni tratti di muro di dimensioni maggiori degli altri dovrebbe coincidere con questa costruzione originaria.

Il nome del progettista non è mai stato citato nelle numerose pubblicazioni sulla villa; devo alle ricerche e alla cortesia di Giovanni Cardamone il ritrovamento degli atti relativi ai contratti tra Stefano e le maestranze che si occuparono dei lavori, e quindi la notizia che il progetto della casina è riferibile al più autorevole architetto della stagione neoclassica palermitana, Giuseppe Venanzio Marvuglia. Inoltre, in un altro atto dello stesso anno del precedente, di obbligazione e capitoli in rapporto ai lavori di muratura da effettuarsi nella casina da parte del mastro Benedetto Scibona, i capitoli, anche se non firmati, sono scritti di pugno da Marvuglia. Tutti questi atti sono redatti a nome di Stefano, ma certamente nella costruzione è coinvolto anche Alfonso, forse in un momento successivo.

La villa, una delle ultime in ordine di tempo della piana dei Colli, ha un carattere architettonico perfettamente rispondente ai criteri architettonici della fine del XVIII secolo: non ha, come la gran parte delle precedenti ville dei Colli e di Bagheria, l’elemento barocco della scala esterna di grande ricchezza, ma una scala simmetricamente disposta a partire da due ingressi nell’androne centrale; ha una forma a C, con due terrazze minori disposte in modo parallelo alla facciata, e due terrazze molto grandi poste ortogonalmente, verso il giardino e monte Pellegrino.

Una serie di balconi con timpani alternativamente triangolari e ad arco ribassato, con quello centrale più grande, ritmano il fronte principale, coronato in alto con busti marmorei a imitazione di quelli romani; analoghi busti sono posti sui pilastri della recinzione sulla piazza, in origine molto ampia e poi ristretta all’inizio del XX secolo per l’allargamento di piazza Leoni. Essa presenta una soluzione molto particolare: anche se è quasi perfettamente simmetrica, con l’eccezione della differente dimensione delle terrazze maggiori e dei corpi sottostanti, più larghi nella parte a sinistra (rispetto al fronte sulla piazza), le due metà del piano nobile sono risolte in modo molto diverso.

Quella a sinistra presenta grandi pitture neoclassiche ispirate all’antichità, opere di noti pittori siciliani, quella a destra è tutta caratterizzata da decorazioni in stucco con una struttura geometrica di base bianca e oro, su cui si sovrappone un ricchissimo motivo di carattere floreale con uccelli e farfalle, evidentemente rispondente al carattere di casina di campagna.

Giuseppe Crestadoro, Il Convitto di Psiche, affresco sul soffitto della gran galleria, nella metà di sinistra della villa (ph. Melo Minnella)

In molte stanze di questa parte di casa sono presenti motivi di carattere cinese (arazzi, vasi, ceramiche, copricamini) che si possono raffrontare con quelli della vicina, e coeva, Palazzina Cinese, progettata dallo stesso Marvuglia. In particolare nella galleria, l’ambiente più grande di questa ala, il motivo delle angoliere – ricorrente in tutti gli altri ambienti – caratterizzate dalla presenza di mensole sulle quali si poggiavano oggetti di piccole dimensioni, viene qui declinato con stucchi “alla cinese”, che costituiscono una soluzione assai rara, se non unica.

Alla fine dell’Ottocento avvengono nella casina e nel giardino alcune imponenti trasformazioni, che in sostanza ci conducono alla situazione attuale. Quella fondamentale è la divisione in due parti della proprietà tra Cesare e Pietro Ajroldi Marino, nel 1889: le due quote sono separate a partire dall’asse di simmetria della casa e del giardino, assegnando al primogenito Cesare la parte a sinistra guardando dalla piazza, a Pietro quella a destra. L’atto notarile relativo è di grande consistenza ed è accompagnato da due relazioni, una per il giardino dell’agronomo Platania, l’altra per la casa redatta da Giovan Battista Filippo Basile.

La relazione di Basile allegata alla divisione del 1889, accompagnata dai disegni delle piante del pianterreno (comprensiva dei magazzini posti a destra della casa), del primo e del secondo piano, è estremamente dettagliata e descrive sia lo stato di fatto, ambiente per ambiente, sia gli interventi necessari in seguito alla divisione: si evidenzia soprattutto la scissione della scala in due parti simmetriche, con la necessaria individuazione dei nuovi ingressi, e il rafforzamento del sistema di accesso al secondo piano, in vista di una sua migliore utilizzazione per l’abitazione. L’ingresso al primo piano posto sull’asse di simmetria viene abolito, perché sull’asse è costruito un muro di separazione tra le due proprietà: e il sistema di accesso viene modificato, dividendo tra le due quote i due ambienti posti sull’asse.

Quello col balcone centrale posto sull’androne, originariamente facente parte del pianerottolo di arrivo, diviene una stanza con un nuovo soffitto, semplificato rispetto a quelli del resto di questa parte della casa (con stucchi bianco e oro), stanza in cui è posto un sistema di specchi quasi certamente proveniente da un palazzo di città, quello in via del Teatro di Santa Cecilia, abbattuto all’inizio del Novecento per la costruzione della via Roma.

Basile inoltre progetta i nuovi accessi dal primo al secondo piano, prevedendo una scala nel nuovo ingresso e una nella stanza da pranzo, che avrebbe tagliato la grande volta e operato quindi una profonda manomissione. Per quest’ultima tuttavia, forse a ragione della portata di questo intervento, scrive che è possibile trovare altre soluzioni. Per fortuna, è stata infatti trovata successivamente una soluzione diversa, consentendo così di mantenere intatto uno degli spazi più significativi della casa. Sulla terrazza interna viene costruito un giardino d’inverno, una veranda con struttura in ferro originariamente coperta in vetro, che può vedersi nelle foto d’epoca: la copertura è stata modificata successivamente con un tetto in legno e tegole marsigliesi.

Devo alla competenza di Ettore Sessa l’attribuzione anche di questo elemento della casina a Giovan Battista Filippo Basile: si vedano le assonanze con il disegno del capitello per il progetto di concorso per il monumento a Vittorio Emanuele II a Roma, del 1881, e il motivo, ricorrente alla base, delle due colombe. Nel 1906 la grande terrazza sul giardino viene in parte occupata da una costruzione, e nello stesso periodo viene realizzata un’altra significativa architettura, una scala che collega primo e secondo piano. La scala, su pianta semiellittica, coperta da un lucernario della stessa forma e con le pareti in stucco bianco, può essere attribuita a Ernesto Basile in base all’analisi dei suoi caratteri architettonici.

Ancora Ettore Sessa ha fornito i riferimenti per questa opera: le scale del Teatro Massimo (1897), uno degli interventi di Ernesto subentrato dopo la morte del padre per la conclusione del monumento, e la cancellata d’ingresso per la villa Sofia Whitaker (1894).

Il giardino

Contemporanea a quella della casina è la sistemazione del giardino, che era in origine molto esteso (circa 51 salme, corrispondenti a 90 ettari) e di cui oggi resta la parte più strettamente connessa alla casa, che occupa una larghezza di poco superiore a quella dell’edificio con lo stesso asse di simmetria e giunge quasi alle falde del monte Pellegrino. Il giardino ha subìto nel tempo molte trasformazioni nelle coltivazioni, di cui in questa sede faremo solo dei cenni: nato come luogo di godimento, è stato poi trasformato in luogo produttivo (da fichidindieto all’agrumeto che l’ha occupato in gran parte fino a pochi anni fa).

Della sistemazione originale resta comunque una forte struttura architettonica coerente all’impianto neoclassico della casa: un viale centrale (prolungamento della strada di ingresso da piazza Leoni che attraversa l’androne), largo 10 metri e lungo più di 600, al centro del quale sono, prima, una colonna sormontata da un cubo rivestito di marmo, con le quattro facce contenenti una meridiana, e verso la fine una colonnetta con un sedile che la circonda. Al confine con la Favorita, un grande cancello tra due alti pilastri in pietra.

All’inizio del viale, subito dopo la recinzione del cortile realizzata con pilastri sormontati da busti, una coppia di sedili in pietra e, nei due viali laterali, due grandi erme sormontate da teste femminili; altri quattro sedili in pietra sono disposti ai lati della colonna con la meridiana. Simmetricamente rispetto al viale, un sistema di viali ortogonali con due coppie di vasche, le prime ottagonali, le ultime, presso la colonnetta centrale, rettangolari quadrilobate (di cui una distrutta nella seconda metà del Novecento).

La relazione dell’agronomo Tommaso Platania, allegata all’atto di divisione del 1889 tra Cesare e Pietro Ajroldi Marino, descrive con estremo dettaglio tutti gli elementi vegetali esistenti all’epoca; ne citiamo qui la parte relativa alle architetture, che corrispondono alla sistemazione originale e sono in buona parte presenti ancora oggi, e che comprende anche la descrizione molto approfondita di una delle due vasche ottagonali.

«Dietro la soprafatta indicazione dei confini, si osserva, che il principale vano di entrata in detto fondo è dall’atrio della signorile casina, ove per un cancello di ferro a due battenti si entra in un giardino, il quale presenta subito tre stradali larghi m.10, uno in sulla destra entrando, altro nella sinistra, sviluppati entrambi sullo stesso asse, ed il terzo di fronte sviluppato sopra un asse retto e perpendicolare al primo corre per una lunghezza di 601 metri sino all’estremo confine, mentre li due laterali vengono a 47 metri appena, limitati subito da due muri nella proprietà stessa.[…] Avviandoci nello stradale di centro al primo quadrivio distante dal cancello metri 71 trovansi quattro sedili circolari, aventi nel centro un vaso in creta, fiancheggiati da colonnette in pietra da taglio, sormontate da vasi in creta. Nel centro del quadrivio trovasi una base circolare costituita da due gradini, sui quali posa una colonna prismatica incavata sulle facce, sormontata da un grosso dado in marmo bianco, sulle cui facce trovansi costituiti quattro orologi di sole. Proseguendo detto stradale di centro, alla distanza di altri metri 135 in linea della sopradetta colonna prismatica se ne osserva una seconda di pietra con scanalature come la precedente, ma senza nessuna copertura. Inoltre sui fianchi di detto stradale fino a toccare l’estremo confine trovansi numero 18 pilastri, cioè numero otto di pietra intagliata, aventi in cima altrettante teste di elevata grandezza, numero otto in muratura con teste simili alle precedenti, e gli altri due pilastri senza nessuna copertura; finalmente da detto stradale si diramano con ordine tanto a destra che a sinistra diverse strade, le quali formano con lo stesso un vero incrociamento e si stendono nell’interno dell’intero predio dividendo in parte le terre alberate. […Descrivendo il sistema di irrigazione del giardino, Platania annota che] l’acqua della noria si divide in due parti. Una prima parte a mezzo di doccionato si porta ad una vasca alla quale si perviene dalla stradella a sinistra in sul terzo quatrivio dello stradale principale. Di forma ottagonale detta vasca ha i muri spessi metri 0,65 e lunghi all’interno metri 3,95, ed all’esterno metri 4,50 sotto una concorrenza di 140 gradi. La sua profondità è di metro 1,30, e nel suo centro sorge una piccola massicciata di pietra informe, coronata da piante acquatiche, onde accrescere lusso e vaghezza, quale si accresce per esservi attorno alla stessa otto palme, contornate da piantoline di rose di varia specie, dietro a cui si alternano quattro sedili in muratura, quattro colonnette piramidali rovescie in pietra da taglio, gli uni e gli altri sormontati da mezzi busti in marmo bianco, ed otto basi con altrettanti vasi in pietra da taglio» [8].

Pochi anni dopo la realizzazione di casa e giardino, Ferdinando di Borbone decise di mettere in atto l’idea del Parco Reale della Favorita, acquisendo i terreni delle famiglie che insistevano sul luogo prescelto, come si legge nella pianta redatta nel 1856 da Francesco Guttoso, allievo dell’Istituto Agrario Castelnuovo, e conservata al Museo Pitrè, in cui sono individuate le proprietà coinvolte nel grande progetto regale. Così, nel 1799 Stefano Ajroldi concesse a enfiteusi al principe di Aci Giuseppe Reggio, incaricato dal re, una grande estensione del giardino, la “chiusa della ginestra” e la “lenza del pegno” per circa 35 salme (52 ettari). Le piante di queste due aree, in una delle quali si legge quella di un trappeto perfettamente individuabile nelle planimetrie descritte successivamente, sono inserite nella Corografia della Real Villa e terre a’ Colli possedute da Ferdinando III Re delle Sicilie disegnata da Alessandro Emmanuele Marvuglia e conservata all’Archivio di Stato di Napoli.

Si tratta di tutti i possedimenti che si estendono dall’attuale viale Diana, il viale di accesso alla Favorita da piazza Leoni che tramite un muro costituisce il confine del giardino Ajroldi, verso Nord-ovest, in direzione di Mondello. All’estremità Nord-ovest della pianta si può leggere il complesso disegno in cui è inserito il progetto di Giuseppe Venanzio Marvuglia della Palazzina Cinese con i suoi giardini geometrici e con l’edificio adiacente che oggi ospita l’importante Museo etnografico Pitrè e comprende una cappella a pianta circolare che mi sembra rappresenti una perfetta espressione del neoclassicismo che ha certamente a Palermo una straordinaria fioritura. Sul lato Nord-est del giardino Ajroldi, verso il monte Pellegrino, è individuabile anche il “boschetto di Diana”, un parco con un disegno geometrico molto articolato, oggi quasi irriconoscibile e in parte occupato da un gruppo di costruzioni. Questo disegno è rappresentato in modo molto dettagliato nella pianta di Guttoso, così come altre parti delle proprietà cedute al Parco Reale e ancora oggi, almeno parzialmente, individuabili, anche se non più curate come giardini geometrici.

Ritratto di Ferdinando IV di Borbone donato alla famiglia Ajroldi in occasione della cessione dei terreni per la Favorita (ph Sandro Scalia)

Ai margini del boschetto, è stato realizzato un grande ingresso con un cancello tra due alti pilastri in pietra, che costituisce ancora oggi il confine del giardino con la Favorita in direzione di monte Pellegrino. Questa cessione al Parco Reale è stata “ricompensata” dal re Ferdinando di Borbone con un suo ritratto di grandi dimensioni, oggi sistemato nell’ingresso della casina. Dopo la perdita di questa cospicua parte del giardino, l’area residua era quella che si estende verso Sud-est, cioè verso la città, come si legge nell’affascinante disegno (frutto anche questo delle ricerche di Giovanni Cardamone) che mostra in una imprecisa prospettiva l’ambito suburbano che va fino a villa Belmonte.

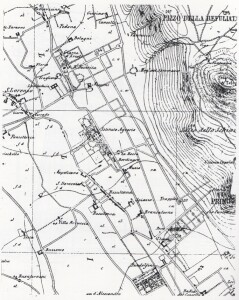

Emanuele Zingaropoli, Carta topografica del real Sito dei Colli, 1817 (in basso la proprietà Ajroldi)

Nel 1817 viene redatta una grande pianta parzialmente colorata dell’area dei Colli, estesa a tutto il monte Pellegrino a Nord, e fino a Capo Gallo e il mare (Mondello e Sferracavallo) a Ovest. La pianta, disegnata dall’ingegnere Epifanio Zingaropoli, geografo dello Stato Maggiore, conservata a Firenze e di cui esiste una copia a Palermo all’Albergo delle Povere, mostra chiaramente il disegno delle varie proprietà che concorsero alla formazione del Parco.

È di poco successiva (1825) la bellissima pianta a colori di Palermo pubblicata in un libro di Liliane Dufour, che riguarda tutta la piana della Conca d’Oro, e di cui presentiamo un dettaglio che comprende la villa e la Favorita. E infine citiamo una carta in origine a scala 1:20.000 redatta nel 1852 dal Reale Officio Topografico di Napoli e conservata a Firenze nell’archivio dell’Istituto Geografico Militare, con un dettaglio relativo al giardino di villa Ajroldi, in cui se ne legge il disegno geometrico, sia pure schematizzato vista la scala di rappresentazione (le vasche sono disegnate in modo identico, non si riconosce la differenza tra le due ottagonali e le due rettangolari quadrilobate), e si può constatare che, ancora a quella data l’area a Sud-est, opposta alla Favorita, è sgombra da costruzioni e interessata da un parziale disegno del verde.

Bern Strachwitz, Palermo, 1825, dettaglio (in L. Dufour, Atlante storico della Sicilia: le città costiere nella cartografia manoscritta 1500-1823, 1992)

44. Carta redatta dal reale Officio Topografico di Napoli, 1851-1852 (in basso villa Pandolfina, in alto la Palazzina Cinese)

A conclusione, riportiamo una narrazione ambientata pochi anni dopo, con la quale Giuseppe Tomasi di Lampedusa, ne Il Gattopardo, descrive il posto di blocco ai Leoni:

«All’ingresso dei sobborghi della città, a villa Ajroldi, una pattuglia fermò la vettura. […] Il coupé appesantito andò più lento, contornò villa Ranchibile, oltrepassò Terrerosse e gli orti di Villafranca, entrò in città per Porta Maqueda. Al caffè Romeres ai Quattro Canti di Campagna gli ufficiali di guardia scherzavano e sorbivano granite enormi» [9].

Il racconto, e i nomi dei luoghi, ci restituiscono una situazione di avamposto rispetto alla città: la casina era la penultima delle ville dei Colli, sia nello spazio che nel tempo, villa Ranchibile l’ultima. I Quattro Canti di Campagna, nome in assonanza a quelli di Città, centro geometrico della città storica, erano il centro geometrico della nuova espansione oltre le mura, e conservano ancora nel parlare comune questa denominazione [10].

Dialoghi Mediterranei, n. 68, luglio 2024

Note

[1] Vedi R. Composto, Airoldi, Alfonso, in Dizionario biografico degli italiani, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1999.

[2] Biglietto viceregio in data di Palermo, 19 febbraio 1814, a firma del principe di Villafranca, in nome del principe vicario Francesco, per la nomina di monsignor Ajroldi a soprintendente dei monumenti di antichità…, in Biblioteca Comunale di Palermo, fondo Alfonso Ajroldi, 4 Qq D 42, cc. 216-217

[3] L. Sarullo, Dizionario degli artisti siciliani, III, Architettura, a cura di M.C. Ruggieri Tricoli, Palermo, Novecento, 1993.

[4] G. Bresc-Bautier, Architettura e politica: Léon Dufourny a Palermo (1789-1793), in L. Dufourny, Diario di un giacobino a Palermo 1789-1793, Palermo, Fondazione Chiazzese, 1991.

[5] W. Goethe, Viaggio in Italia, [1816-1817], ed. it. Novara, De Agostini, 1982.

[6] L. Dufourny, Diario…, cit.: 453.

[7] A. Gallo, Notizie intorno agli architetti siciliani e agli esteri soggiornanti in Sicilia da’ tempi più antichi fino al corrente anno 1838, ms. in Biblioteca Centrale della Regione Siciliana “Alberto Bombace”, coll. XV.H.14.

[8] Archivio di Stato di Palermo, notaio Ferdinando Milana Tolentino, Atto del 18 marzo 1889.

[9] G. Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo, Milano, Feltrinelli 1958.

[10] Il luogo è riconoscibile nella pianta pubblicata nel libro di Dufour.

_____________________________________________________________

Cesare Ajroldi, ha cominciato la propria carriera accademica con Alberto Samonà, diventando in seguito professore ordinario, direttore del Dipartimento di Storia e progetto nell’architettura all’Università di Palermo, oltre che coordinatore del dottorato in Progettazione architettonica con sede nel capoluogo siciliano. Ha partecipato a numerosi concorsi nazionali e internazionali dal 1970 al 2004, ottenendo il II premio per lo ZEN e l’Università di Cagliari (1972, capogruppo G. Samonà). Tra le opere più recenti, la scuola media a Niscemi (realizzata) e il progetto di Autostazione Sud a Palermo. Tra le pubblicazioni più recenti: Monumento e progetto a Palermo (Roma, 2005), Expo Lisboa 1998 Paris-Palermo (Roma, 2007), Per una storia della Facoltà di Architettura di Palermo (Roma, 2007), Innovazione in Architettura (Palermo, 2008), La Sicilia i sogni le città. Giuseppe Samonà e la ricerca di architettura (2014).

______________________________________________________________